إنّ الكلام عن «موقع لبنان في النظام الإقليمي الجديد»، يمتد مباشرة على مدى القضايا التي يختلف عليها اللبنانيون، لهذا يبدو الموضوع إشكالياً، كما أن العنوان يستدعي أيضاً التمييز بين الموقع والدور، علماً أنهما مفهومان يتداخلان ويتمايزان في الآن نفسه. فالموقع أكثر انشداداً للحقائق الصلبة الكبرى على المستوى الجيوستراتيجي، في حين أن الدور يخرج من الفعل السياسي وهو أكثر تأثراً بالسياسات والوقائع المتغيِّرة.

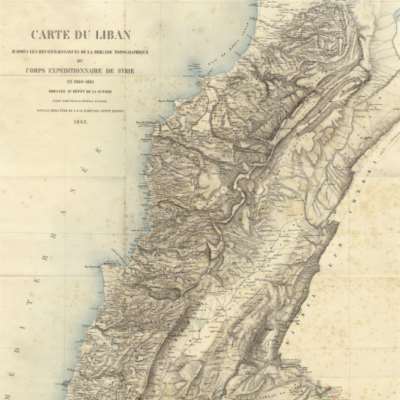

كما لا بد من الإشارة، بهدف المزيد من الوضوح، وإزالة احتمالات اللبس وسوء الفهم، إلى أن الجيوبوليتيك، أي سياسة المكان، عندما تمتد بتأثيراتها إلى المستوى الإقليمي وترتفع بنتائجها إلى البعد الإستراتيجي، تغدو جيوستراتيجيا، وغالبية الظن أن منظمي هذا المؤتمر، إنما أرادوا مقاربة الموضوع وفقاً لهذا البعد.

لكن في كل حال، إن الخلفية التي تحكم مقاربتنا هي الخلفية السياسية وليست الأكاديمية، وإن ذلك يستدعي المصارحة والمسؤولية والتوافقية، المصارحة التي تستند إلى الواقعية والمسؤولية التي تُترجم هذا السعي الحقيقي إلى حماية المصالح الوطنية، والتوافقية التي تنمُّ عن إدراك عميق لخصوصية الواقع اللبناني وما يفرضه من تأكيد على أهمية السعي الدائم إلى إنتاج تفاهمات وطنية أو إدارة بنَّاءة وإيجابية للخلافات المتجذِّرة. ومن وجهة نظرنا إن هذه المرتكزات الثلاثة يجب أن تشكل كلاً واحداً في مقاربة القضايا الخلافية لأن الفصل بينها يفضي إلى الاختلال، كما في حالة فصل التوافقية عن المرتكزين الآخرين، على سبيل المثال، أو فصل أي مرتكز بمفرده عن المرتكزات الأخرى.

إننا نطرح هذه المقاربة من الناحية المنهجية، في قبال منهجيتين بائستين سائدتين لبنانياً، مقاربة المجاملات ومقاربة الشعارات، وكلتاهما لا تنتجان تقدماً إلى الأمام في معالجة مشكلات الواقع اللبناني.

وعليه، في البدء، ثمة حاجة إلى استحضار بعض القواعد والحقائق والتوجهات التالية:

أولاً- مقدمات ضرورية

1- إن موقع لبنان في النظام الإقليمي، هو حصيلة تفاعل بُعدين لا مهرب منهما، الأول وهو ما يتصل بالبيئة الجيوستراتيجية التي تحيط بلبنان، بما تنطوي عليه من توازنات ومعادلات، هي نتاج الصراعات والتحالفات القائمة، على مستويات مختلفة. بتأثير القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل، والتناقضات العربية-العربية، وعلى نحو أكثر تحديثاً وتعميماً، صراع المحورين الكبيرين، إيران وحلفاؤها وأميركا وحلفاؤها، مع إدراكنا التام لوجود تمايزات في الحسابات والمصالح والمواقف داخل هذا المحور.

إن هذا العامل الإقليمي الجيوستراتيجي، هو هذا الواقع الصلب والحقائق الكبرى والمعطيات القاهرة، التي تشكل البيئة الإقليمية التي تحيط بلبنان، فتصيبه أمواجها العاتية في حالة الاضطرابات والصراعات أو تنحسر عنه في حالة السكون والهدوء، وهذه الأخيرة، حالة لم يشهدها لبنان منذ سنوات طويلة.

والبعد الثاني، هو ما يتصل بالداخل اللبناني نفسه، بما فيه من موازين قوى تفرض نفسها، ومن تجاذبات بين مكوناته وقواه، ومن توافقات وحدود ضابطة لعلاقة المكونات ببعضها البعض، إن هذا البعد هو حصيلة مركَّبة ومعقدة، ومتفاعلة من كل ذلك، وهو ما يبدو بمنزلة المدخلات المحددة للكيفية التي يتعاطى بها لبنان مع تلك البيئة الإقليمية المشار إليها، والتي يتم تظهيرها بالموقف الرسمي، والتي تترك أيضاً تأثيراتها، سلباً أو إيجاباً، على مواقف القوى الأساسية تجاهها.

2- أعتقد بأن الصيغة اللبنانية هشة جداً، على النحو الذي يحوِّل غياب التوافق بطرفة عين، إلى أزمة تتدحرج فتتحول إلى أزمة حكم، أو تعطِّل المؤسسات، وقوية جداً إذ لا يستطيع أي طرف أو تحالف أطراف أن يعدِّل بهذه الصيغة أو أن يطيح بمقتضياتها الأساسية. ولا تقتصر هذه الصيغة اللبنانية على ما يتصل بالمقتضيات الميثاقية الداخلية التي تنظم علاقة اللبنانيين ببعضهم البعض، بل يَطال أيضاً ما يتصل بالموقع الجيوستراتيجي للبنان في البيئة الإقليمية والدولية.

كما أنني أعتقد أن خلافات اللبنانيين الحادة، منذ عام 2005 وصدور القرار 1559، إنما تتصل بهذا البعد، أكثر من صلتها بالبعد الداخلي الذي يتصل بالنظام السياسي والمؤسسات الدستورية.

وبحسب التجربة والواقع، فإن الجغرافيا السياسية اللبنانية ذات طبيعة منفرجة ومفتوحة، أي إن تأثيرات البيئة الإقليمية عليها حاسمة وسريعة، وغالباً ما يتمفصل الخلاف على تحديد الموقف الجيوستراتيجي وتحديد الاصطفافات الداخلية انطلاقاً من العلاقة الجدلية بينهما. فتولد الأزمات الخطيرة التي تجمع البعدين معاً، البعد الطائفي أو السياسي الداخلي، والبعد الجيوستراتيجي الخارجي.

3- إن الدستور اللبناني، في المادة 95 يسمي المرحلة التي نعيش دستورياً في ظل أحكامها الراهنة، بأنها مرحلة انتقالية. ورغم أن الطابع الانتقالي جرى ربطه بغياب تطبيق الإصلاحات السياسية الجذرية التي تتصل بالنظام السياسي وإلغاء الطائفية السياسية، فإنني من الذين يعتقدون بأن الطبيعة الانتقالية إنما تتصل بكل ما يرتبط بمقتضيات الدولة في بعديها الداخلي والخارجي، أي النظام السياسي والموقع الجيوستراتيجي. وإن وعي هذه المسألة ومقاربتها من هذه الزاوية هو موضوع شديد الأهمية.

وإنما يُقصد بهذه الملاحظة التي نزعم بأهميتها، هو أن اتفاق الطائف فتح الباب في ما يتعلق بالدولة والنظام السياسي، على مرحلتين، انتقالية ونهائية، وإن انتهاء المرحلة الانتقالية مرتبط بتطبيق الإصلاحات كافة التي نص عليها الطائف والدستور اللبناني.

لهذا، لا نريد استخدام مصطلحات قد تدعو للقلق فتثير أسئلة ومخاوف والتباسات، كالقول إن دولة المرحلة الانتقالية هي دولة انتقالية يجب العمل على تطويرها إلى دولة نهائية أي دولة مستقرة، من حيث بنية نظامها السياسي وتموضعها الجيوستراتيجي، وإن جاز من منظور التحليل الدستوري والسياسي استخدام هذه المصطلحات للدلالة على الأفق الدستوري الرحب وعلى أهمية الإدارة التوافقية لمخاضات التحول إلى الاستقرار وتسريع إطلاق المسار الإصلاحي بأبعاده كافة.

إن ذلك يستدعي منسوباً عالياً من المسؤولية الوطنية والمصارحة الجريئة، وإنّ غياب ذلك يفسِّر إلى حدود بعيدة، رسوخ سمة اللا استقرار المستديم الذي بات ملازماً للواقع اللبناني بمستوياته المختلفة وعلى الأخص منذ عام 2005 وحتى اللحظة الراهنة.

في هذا السياق، إن سياسة إنكار الهواجس الكبرى للطوائف، لا تجدي نفعاً، أكانت هذه الهواجس صحيحة أم كانت وليدة الوهم والمبالغة، لأنها في كلتا الحالتين، هي ذات أثر واقعي من حيث المواقف والسلوك. لذلك، من وجهة نظرنا يجب التعاطي معها كهواجس واقعية، على أن يتركز الجهد البناء على مناقشة أطر المعالجة وأدوات الحلول.

أعتقد، من حيث المبدأ، عند الحفر في العقل الخلفي للطوائف، أو حتى حين الأخذ البسيط بما هو معلن، نرى بأن هاجس الطائفة السنية هو حماية اتفاق الطائف الذي أعطى موقعاً متميزاً لرئيس الحكومة، أما الهاجس الدرزي، فهو حماية الدور في خضم الاضطرابات والتحولات الكبرى، في حين أن الهاجس المسيحي، هو حماية الوجود واستعادة الصلاحيات في ظل مسار التضاؤل الديموغرافي، أما الهاجس الشيعي، فهو مواجهة الكيان الصهيوني، لأسباب وطنية وأيديولوجية.

قد يصح التصنيف من زاوية محددة ترتبط بمسار بناء الدولة، إن الهاجسين السني والدرزي هما هاجسان سياسيان طبيعيان، في حين أن الهاجسين المسيحي والشيعي وجوديان، يستدعيان مقاربة وأدوات من خارج المنطق الطبيعي للدولة.

ثانياً- أي نظام إقليمي؟

يفترض عنوان الندوة، أن هناك نظاماً إقليمياً جديداً، وهذا افتراض من حيث المبدأ في محله، لكن ذلك يطرح سؤالاً عن معالم هذا النظام وطبيعته والتغيرات التي لحقت بالنظام السابق، وهل ثمة نظام إقليمي جديد ناجز أم أنه في حالة مخاض وقيد التشكل، ثم أي تأثيرات محتملة على لبنان؟ وما هو الموقع المفترض للبنان في قلب هذا النظام وما هو الموقف المطلوب؟

تمرّ منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً البيئة الإقليمية التي تحيط بلبنان، بمنخفض جوي سياسي وأمني عاصف هو حرب غزة بامتداداتها الإقليمية، ورغم أن مركز الصراع غزة، إلا أن المواجهة باتت تغطي بنيرانها وامتداداتها المنطقة بأكملها من اليمن إلى جنوب لبنان.

إن احتدام الصراع بين المحورين، إيران وحلفاؤها من ناحية وإسرائيل وحلفاؤها من ناحية أخرى، هو السمة الأبرز للشرق الأوسط المضطرب عسكرياً وأمنياً.

لكن اليوم التالي للحرب، سيشهد اصطفافات أخرى أكثر تعقيداً، بين إيران وحلفائها من قوى مقاومة، وأميركا وحلفائها دولياً وإقليمياً.

في مرحلة الحرب، التركيز على من يخرج منتصراً ومن يخرج مهزوماً، الكيان الصهيوني أم حماس؟ في مرحلة اليوم التالي، التركيز على حرب المسارات السياسية:

- مسار حل الدولتين المطروح أميركياً بدعم عربي ودولي واسعين، الذي يستدعي إخراج نتنياهو وحماس من المعادلة بحسب الحسابات الأميركية.

- مسار اليمين الإسرائيلي المتطرف، تحالف نتنياهو - بن غفير، الذي يستدعي السيطرة الأمنية على غزة وتهجير الضفة وإعادة الاستيطان إليها.

- مسار الحقوق الفلسطينية الكاملة وشبه الكاملة، الذي يضم مروحة واسعة من الطروحات بدءاً من دولة فلسطينية على أراضي الـ67 مع القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة وإقرار حق العودة، وصولاً إلى مطلب الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، وفقاً لصيغ متعددة، منها التصور الإيراني لفلسطين واحدة لرعايا الديانات الثلاث الأصليين مع استفتاء ديموقراطي على النظام السياسي وقضايا أساسية أخرى. أو الدولة ثنائية القومية وفقاً لتصورات يسارية فلسطينية وعالمية.

في الواقع، يمكن تلمُّس معالم غير نهائية للنظام الإقليمي المرتقب، ما دام أن ما تمر به المنطقة هي حالة اضطرام حاد بين محاور ذات مشروعات متناقضة، وبالتالي فإن ما نشهده هو مخاض انتقالي ينطوي على تحولات حادة وغير مستقرة.

ومن الصعوبة بمكان، التنبؤ بالمآل النهائي الذي سيستقر عليه الواقع الإقليمي، وإن صح القول إن المرحلة بمجملها هي مرحلة تحولات وإن اللا استقرار هو السمة الغالبة حتى على المديات البعيدة.

وإذا ما أخذنا في الحسبان الواقع الدولي، الذي يمر بدوره بمخاضات أخرى، لم تعد تقتصر على أدوات الحرب الباردة، إنما دخلت في طور المواجهة المسلحة الحادة كما في الحرب الأوكرانية-الروسية، أو باتت تنطوي على مؤشرات قابلية التحول إلى المواجهة العسكرية كما في حالة تايوان مع الصين، يصح القول بما يجري تداوله عالمياً في أوساط أكاديمية وسياسية، حول الطبيعة الانتقالية للنظام العالمي أيضاً، من أحادية القطب إلى تعددية المراكز وليس الأقطاب، على قاعدة افتقاد القطبية نموذجها العالمي الجاذب وتحولها إلى مجرد قوى عظمى تدافع عن أدوارها ومصالحها. وفي الوقت الذي يتداعى فيه موقع أميركا كنموذج ليبرالي عالمي، لا تقدم الصين نفسها نموذجاً، والأمر نفسه مع روسيا أيضاً، بينما يحتاج تصنيف إيران إلى معايير من خارج هذا السياق، نظراً إلى الثقل الأيديولوجي الذي يترجم في هوية الدولة وفي إستراتيجياتها الخارجية.

وبالمحصلة، يمكن القول إن ما عبَّرنا عنه بأنه واقع لبناني انتقالي، إنما يعتمل تحت وطأة تأثير مباشر لنظام إقليمي انتقالي، تحوَّل بدوره بعد أقلمة حرب غزة إلى إحدى البؤر المشتعلة في النظام الدولي الذي يمر أيضاً في مرحلة انتقالية.

وبالعودة إلى ما يرتبط مباشرة بالعوامل الإقليمية ذات التأثير المباشر على موقع لبنان، ثمة تقديران متباينان في توقع الوجهة الكلية التي سيسلكها مسار التحولات، ينطلق التقدير الأول من فرضية انهيار خريطة سايكس بيكو واتجاه المنطقة إلى تشكيل خرائط جديدة، وذلك بتأثير تعليق الحل السياسي للأزمة السورية وما ينطوي عليه من احتمالات التغيير في خريطة الكيان السوري بين الفدرلة والتجزئة، وانتقال هذه العدوى إلى الكيانات الأخرى التي تشهد انقسامات مجتمعية وطائفية عميقة. ويروق للبعض الآخر أن يقرأ بتعويم مسار الدولتين على مستوى القضية الفلسطينية وتبنيه أميركياً ودولياً، إيذاناً بتعميم هذا المسار على مستوى الكيانات الأخرى التي تشهد اضطرابات دائمة بفعل انقساماتها الداخلية.

وبغض النظر عن نزعة المبالغة التي ينطوي عليها هذا التقدير والاستعجال في إطلاق توقعات شديدة التعقيد وتتسم بخطورة تاريخية حادة، يجب التعامل مع هذه الفرضيات بوصفها استهدافات محتملة يجب أن تواجه بصلابة، وهي تندرج في صلب المواجهة الدائرة بين المشروعين المتصارعين على المستوى الإقليمي.

اليوم التالي للحرب، سيشهد اصطفافات أخرى أكثر تعقيداً، بين إيران وحلفائها من قوى مقاومة، وأميركا وحلفائها دولياً وإقليمياً

أما التقدير الثاني، فينظر إلى التحولات بوصفها تغيُّراً في موازين القوى والمعادلات التي تقوم عليها علاقة القوى ببعضها البعض، وما يفضي ذلك إلى انزياح في مراكز الثقل الإقليمي، وصعود قوى وهبوط أخرى، نتيجة تعثر مشروعات أو إخفاقها وتقدم المشروعات المواجهة أو نجاحها، ومن وجهة نظرنا نحن نميل إلى التقدير الثاني.

ربما كان من الضروري أن نأخذ في الحسبان رزمة من الحقائق ذات الدلالة والتمعن بآثارها:

1- الاتفاق الإيراني-السعودي على طي صفحة الصراعات والمضي باتجاه تحسين العلاقات الثنائية، وتوقف الحرب اليمنية، والحرب في سوريا، بوصفها أيضاً مناطق صراع بينية، الأمر الذي يُعتبر مؤشرَ تهدئة واتجاهاً لخفض التصعيد واحتوائه.

2- تحوّل حوض شرق المتوسط إلى مركز ثقل في الاستثمارات الغازية والنفطية، وتعاظم الحاجة إلى هذه الموارد بعد الحرب الروسية-الأوكرانية. الأمر الذي يدفع باتجاه إحاطة هذه المنطقة بعوامل التهدئة والحؤول دون الحروب الكبرى.

3- اشتداد حدة الصراعات التي تتصل بالقضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر وحرب غزة، وتوسُّع هذه الصراعات إلى المدى الإقليمي، الأمر الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة القضايا المتفجرة عالمياً، وكَشف عن قصور المسارات التسووية المعقودة في تصفية القضية وأظهر بوضوح شديد عجز الخيارات العسكرية الإسرائيلية رغم الدعم الأميركي المفتوح، في إنهاء المقاومة أو الانتصار عليها أو تحقيق الأهداف السياسية والإستراتيجية. وهذا ما دفع مجدداً بخيار الدولتين إلى الواجهة أميركياً ودولياً وعربياً. لكن في ظل عدم قابلية الإسرائيليين سياسياً ومجتمعياً لملاقاة هذه الدعوات، وفي ظل ممانعة فلسطينية بفعل التمسك، على الأقل، بتصور لحل الدولتين وفقاً للقرار 181 الذي يتناقض جذرياً حتى مع الطروحات السائدة في الوسطين الأميركي والدولي.

4- في تحوّلٍ يُعتبر الأبرز في المشهد الإقليمي، وهو يخترق جوهرياً الحقائق المشار إليها، صعود محور المقاومة وتحوله إلى قوة إقليمية كبرى، تمتد على مدى جيوستراتيجي شديد الحيوية، ويمثل كتلة بشرية كبرى، ويمتلك قدرات تسليحية إستراتيجية وموارد ضخمة ويمسك بممرات بحرية شديدة الخطورة دولياً، ويضم هذا المحور قوى دولتية وغير دولتية، الأمر الذي يوفِّر له هامشاً كبيراً في التحرك والفاعلية.

ولقد أضفى الرد العسكري الإيراني على الكيان الإسرائيلي على استهداف القنصلية الإيرانية، بُعداً إستراتيجياً عملياً على النشاط العسكري لمحور المقاومة، وشكَّل نوعاً من أقلمة قواعد الاشتباك التي نقلت الموقف الإيراني من الصبر الإستراتيجي إلى الردع الفعَّال، والتي شكلت عاملاً إضافياً مانعاً من التدحرج إلى الحرب الإقليمية الكبرى.

في هذا المشهد الإقليمي، ثمة عوامل تصعيد وعوامل تهدئة، عوامل طاردة وأخرى جاذبة، لكن وفقاً لتوازنات ومعادلات جديدة، تشي بتحولات كبرى قيد التشكُّل.

لكن يمكن بالاستناد إلى دلالات العوامل السابقة، ترجيح الاستنتاج بأن البيئة الإقليمية في المرحلة المقبلة، ستشهد تخفيضاً في الصراعات البينية بين المكونات العربية والإسلامية، كما في الحالة الإيرانية-السعودية وتمدد تأثيرات هذه الحالة إلى ملفات وساحات أخرى، وتركز الصراع أو التوتر على ما يتصل بالقضية الفلسطينية وامتداداتها.

إن التشديد الأميركي والأوروبي والعربي على إطلاق مسار حل الدولتين، سيفتح مساراً سياسياً مديداً لكن دون أفق ودون فرص جدية في الوصول إلى نتائج ملموسة. وسيشكل هذا المسار الذي يعتبره الأميركيون إستراتيجياً، دافعاً لهم للعمل على تهدئة الساحات الأخرى وفقاً لسياسة خفض التصعيد واحتواء التوترات، وهذا بالضبط ما قاموا به سابقاً في مرحلة إطلاق مسار أوسلو، الأمر الذي يعني إطلاق مبادرات لحلول سياسية ما في الجنوب اللبناني، حيث الساحة الأكثر قابلية للاشتعال وتَلقّي تأثيرات المسار الفلسطيني.

كما أن أميركا ستبقى تمارس ضغوطاً كبيرة لإعادة دفع مسار التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية قدماً، وعلى الأخص مع السعودية، التي ربطت التقدم في مسار التطبيع بتطور غير قابل للتراجع في مسار حل الدولتين.

ولا يُخفى أن لبنان في قلب هذه التحولات وتحت مرمى تأثيراتها، ولا يُخفى كذلك أن اللبنانيين منقسمين في الموقف والتصورات والتحالفات تجاه هذه التحولات.

وبالمحصلة الكبرى الأكثر وضوحاً، لقد بتنا أمام واقع إقليمي، تبدو فيه إسرائيل أكثر ضعفاً وأميركا أقل تأثيراً ومحور المقاومة أشد فاعلية.

وفي الوقت الذي يبدو المسار الجيوستراتيجي يتجه لمصلحة إيران وحلفائها على المستوى الإقليمي، يراوح المسار الجيو-اقتصادي في وضعية أخرى غير متوازية، بفعل سياسة العقوبات والحصار والضغوطات الأميركية، وبفعل النتائج المدمِّرة للحروب على اقتصادات الدول المستهدفة وبناها التحتية، وبفعل تشكُّل مراكز ثقل اقتصادية جديدة تبعاً لحجم الاستثمارات والتسهيلات المتاحة.

أما المسار الجيو-مجتمعي (الجغرافيا المجتمعية)، فهو، من وجهة نظري، من أشدها خطورة، لأن الدول المستهدفة شهدت، ولا تزال، انقسامات مجتمعية داخلية، تهدد وحدتها واستقرارها وتعطل قدراتها على النمو والتعافي.

إن هذه الانقسامات، رغم أساسها السياسي الذي يتصل بالخلاف على الخيارات الكبرى، إلا أنها غالباً ما تتمفصل على كتل اجتماعية أو تتمظهر بأشكال طائفية، الأمر الذي يفرض إيلاء هذه الانقسامات أهمية قصوى وعدم التعاطي معها بوصفها انقسامات طبيعية يجري التسليم بها، وإن العمل على إعادة بناء اللحمة المجتمعية داخل الساحات المختلفة يجب أن يأخذ موقعاً استثنائياً في الفكر السياسي وفي البرامج السياسية على حد سواء.

أمام كل ذلك، أرى من المفيد التذكير بمعطى تاريخي حيوي بعد مرور أكثر من قرن على تأسيس الكيان اللبناني، ذلك أن قسماً من اللبنانيين في عام 1920 لم يتمكن من قراءة تحولات النظام الإقليمي في تلك المرحلة الخطيرة، فدفع ثمناً سياسياً باهظاً، رغم أنه جنى مكاسب أخلاقية ومعنوية جليلة. وفي عام 2024، أخشى أن يكون القسم الآخر من اللبنانيين عاجزاً عن قراءة التحولات التاريخية التي يشهدها النظام الإقليمي في هذه المرحلة، وبكل صدق ومسؤولية، نحن لا نريد لأيِّ مكوّن لبناني، أن يدفع ثمن القراءات والحسابات الخطأ.

أعتقد أنه بهدف تسهيل الحوار بين اللبنانيين والدفع باتجاهه وسعياً إلى إيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها، نفترض أن ثمة قضايا أساسية تمتلك منسوباً عالياً من الإقناع الوطني، وأن ثمة تأييداً واسعاً لها أو إجماعاً أو شبه إجماع، مثل:

1-رفض توطين الفلسطينيين، خاصة في ظل الإصرار الأميركي والأممي على رفض حق العودة، بل ثمة مخاوف من موجات تهجير ونزوح جديدة وتحديداً من الضفة الغربية وغزة، ومن الواضح أن إقرار حق العودة لا يتم تداوله في أي صيغة من الصيغ المتداولة من قبل الغرب لمعالجة القضية الفلسطينية.

2- مشكلة النزوح السوري إلى لبنان، في ظل المواقف الأممية والأميركية والأوروبية غير المتعاونة مع الحكومة اللبنانية.

3- مشكلة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والجزء اللبناني من بلدة الغجر الممتدة في خراج بلدة الماري اللبنانية، وتأكيد الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة بما فيه النقطة الساحلية B1 ومنع الإسرائيلي من الاختراق اليومي المتكرر للسيادة اللبنانية جواً وبحراً وبراً.

4- حماية الموارد اللبنانية في الآبار الغازية والنفطية، في المنطقة الاقتصادية الخاصة، والاستثمار فيها وتفعيل الاستفادة منها، في إطار الحقوق السيادية، دون تعرضها للتهديد أو الابتزاز أو التعطيل.

5- العمل على ترميم علاقات لبنان العربية وإصلاحها ومقاربة هذا الموضوع بانفتاح وتوازن حرصاً على المصالح اللبنانية.

إن ما نعتقده أن ليس من مبرر البتة لعدم تفاهم اللبنانيين على ما يتصل بهذه العناوين الكبرى، وهي تندرج في إطار المصالح اللبنانية الحيوية وهي ذات صلة في بعض جوانبها بما يتصل بموقع لبنان في النظام الإقليمي، ذلك أن ثمة تعارضاً واضحاً بين بعض هذه المصالح والسياسات الغربية وانحيازها للمصالح الإسرائيلية، كما في موضوعات تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والآبار النفطية والغازية وتوطين الفلسطينيين والنزوح السوري، وبالتالي يفتقد لبنان الوسيلة لحماية مصالحه وامتلاك الأوراق الضاغطة للمعالجة بفعالية، خارج معادلة المقاومة.

إن الوظيفة اللبنانية للمقاومة تتقدم على ما عداها، وهي تقع في صلب ماهية هذه المقاومة ورؤيتها ونشأتها ومسارها، وهي تندرج في إطار الثوابت، بالمقارنة مع البيئة الإقليمية التي تفرض أدواراً متغيِّرة تبعاً للظروف والمخاطر والتحديات. إن القول بأولوية الوظيفة اللبنانية للمقاومة، لا يتعارض البتة مع الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية.

ولا يخفى أن الصراع مع إسرائيل في بعده العربي-الإسلامي هو أحد أبرز مضامين الأيديولوجيا السياسية للمقاومة، ويتجلى هذا الاتجاه بوضوح ودون مواربة في أدبيات المقاومة ومواقفها. لكن ترجمة هذا الاتجاه في الممارسة العملية، تتحرك في إطار المصالح الوطنية اللبنانية وتلتزم ذاتياً بمقتضياتها ودون التفريط بها، رغم أن خلاف اللبنانيين على تحديد ماهية هذه المصالح وطبيعتها هو معروف وشائع.

وقد شكَّلت إدارة المقاومة للمواجهة الدائرة على الحدود الجنوبية بعد عملية «طوفان الأقصى» وانفجار الحرب في غزة، نموذجاً مثالياً في ترجمة تلك التوجهات، وإدارة الموقف وفقاً لمعادلات دقيقة تراعي على نحوٍ حاسم الخصوصيات اللبنانية.

إن ما يجب التركيز على دلالاته، هو أن المقاومة لم تسعَ يوماً إلى إلزام الحكومة اللبنانية بتحالفاتها وخصوماتها، ولا دفعت باتجاه أن يكون تموضع لبنان الرسمي في النظام الإقليمي حيث تتموضع المقاومة نفسها. حتى في الملفات والقضايا اللبنانية التي تتصل بالوضع الجنوبي ودور المقاومة والصراع مع إسرائيل، دائماً ما نظَّرت المقاومة إلى أهمية الانسجام والتكامل بين الدولة والمقاومة، مع إبقاء مسافة فاصلة بينهما إذ لا تصل العلاقة بينهما إلى حد المطابقة التي تلغي الهوامش التي تخدم المصالح وتراعي الخصوصيات اللبنانية.

لا يمكن نكران النجاح الذي حققته علاقة التكامل بين المقاومة والدولة، كما في ملف ترسيم الحدود البحرية واستعادة ما سطى عليه الإسرائيلي في المنطقة الاقتصادية الخاصة، أو سابقاً في ترسيم الخط الأزرق.

لقد عززت تلك العلاقة قدرة الحكومة على ممارسة دورها في تحديد الحقوق القانونية والسيادية للبنان وفي التفاوض من موقع يرتكز إلى قوة المقاومة، لتعزيز القدرة التفاوضية، كما أن ذلك عصم المقاومة من حرج القيام بأدوار لا تنسجم مع طبيعتها ودورها وأيديولوجيتها النضالية.

ربما كان ضرورياً، من الناحية النظرية والعملية في آن، التفكير في استلهام هذا النموذج في العلاقة بين الدولة والمقاومة للاستفادة منه في التجربة الفلسطينية، حيث تشكل الهوة بين المقاومة والسلطة إحدى أكثر نقاط الضعف خطورة في إدارة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، في ظل العجز عن بلورة مشروع وطني فلسطيني مشترك قادر على توظيف النضالات والجهود وأدوار المواقع على اختلافها، لمواجهة الضغوط وتعزيز المكتسبات التي تبدأ من تخفيف الخسائر مروراً بالأهداف المرحلية وصولاً إلى الحقوق الكاملة.

بل ربما ثمة إمكانية للذهاب بالاستفادة من هذه التجربة إلى أبعد من ذلك، إلى المستوى الإقليمي نفسه، حيث النظام الإقليمي موضوع بحثنا بالأصل، وحيث يتشكل هذا النظام من دول وقوى وكتل إقليمية عربية وإسلامية تختلف مواقفها ومصالحها وحساباتها، وتتغير موازين القوى في ما بينها بين مرحلة وأخرى، وتتأرجح العلاقات القائمة بينها، بين الاضطراب والاستقرار، لكن رغم كل ذلك، هي دول وقوى باقية ومستمرة، فإما أن تصطرع فيما بينها إلى ما لا نهاية وإما أن تنظم علاقاتها وخلافاتها في ما بينها.

مع إدراكنا التام أن الواقع، في بعديه الداخلي والإقليمي، هو أكثر تعقيداً من أن يعالج بنوايا حسنة، إن الاكتفاء بالنوايا الحسنة هو اختزال ساذج لآتون ملتهب من التعارضات في الرؤى والتطلعات وفهم التحديات والأهداف والمصالح.

لكنه على اللبنانيين أن يواجهوا الأسئلة الحقيقية التي يهربون من مواجهتها منذ عقدين من الزمن، والتي تتصل بالأسباب العميقة لعدم استقرار كيانهم الصغير، وتحوّل هذا اللا استقرار إلى صفة ملازمة لحياتهم السياسية وشؤونهم الدولتية والمجتمعية.

إن الاستغراق في التفاهمات والمعالجات والتسويات العابرة والعائمة التي تُقدم حلولاً مؤقتة وظرفية للأزمات اللبنانية لم يوقف المسار الانحداري العام لواقع الدولة وما يتصل بها مؤسساتياً ووظيفياً، بل إن تأخير المعالجات العميقة أو الاقتصار على المعالجات العائمة، فاقم من حجم التعقيدات وعمَّق من حقيقة الأزمات القائمة، فتحولت، على سبيل المثال، المشكلات الاقتصادية إلى أزمة انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، وراحت الهشاشة الدولتية تتحول إلى هشاشة مجتمعية، أثَّرت عميقاً على علاقة المكونات ببعضها البعض، ما ينذر فعلاً باحتمال خطر الصوملة: هيكل فارغ للدولة ومجتمع متفسِّخ، وإيقاظ لطروحات ودعوات كنا نعتقد أنها انتهت مع انتهاء الحرب الأهلية، كالفدرلة والتقسيم وغيرها.

في التحليل العميق لحالة تداعي الدولة والانهيارات الاقتصادية والمالية وانحدار أداء الطبقة السياسية، سنجد أن لا شأن للمقاومة بأسباب كل ذلك، لكن البحث في استقرار الكيان يضعنا أمام سؤالين كبيرين: سؤال الدولة وسؤال الحماية والسيادة.

الأول يتعلق بالحاجة إلى الإصلاح البنيوي بالمعنى العميق للكلمة، والثاني يتعلق بالحاجة إلى المقاومة. وإن كلا الموضوعين يتصلان بالتكوين الميثاقي للكيان، وبالحاجة الحيوية إلى منهجية تبادل الهواجس والضمانات بين المكوِّنات عند هذا المفترق التاريخي الانتقالي الذي يمرُّ به البلد، في ظل هذه البيئة الإقليمية المتحوِّلة.

وفي الوقت الذي أعاقت فيه الانقسامات الداخلية اللبنانية، القدرة على معالجة السؤال الأول، أي سؤال الدولة، فإن تلك الانقسامات لم تفضِ إلى إعاقة ما يتصل بالسؤال الثاني، أي المقاومة ودورها ونموها وقدرتها على الإنجاز.

إن السردية -والأصح أن نقول الجدالية- التي يكررها البعض دون ملل حول التناقض غير القابل للحل، بين الدولة والمقاومة، لا ينمُّ عن قصور في المخيِّلة السياسية فحسب، إنما أيضاً عن عجز في قراءة التحولات في بعديها الداخلي والخارجي.

نحن نعتقد أن الاستناد في منهجية التفكير السياسي إلى ثلاثية الواقعية والمسؤولية والتوافقية، يساعد على التقدم إلى الأمام للتفاهم لإنتاج تلك المعادلات الخلّاقة والممكنة التي تؤكد الأهمية الحاسمة لإعادة بناء دولة حقيقية فاعلة وقادرة، دولة لا تقتصر على هيكل الدولة عبر مؤسساتها بل أيضاً على قيم التفكير الدولتي الذي هو أكثر إشكالية وإلحاحاً. وتأكيد الأهمية الحاسمة للمقاومة لحماية الكيان ومواجهة التحديات السيادية التي أشرنا إليها في ثنايا النص. وأخيراً الأهمية الحاسمة لمنهجية «تبادل الهواجس والضمانات» كإطار عملي وواقعي لإنتاج التفاهمات بين اللبنانيين.

ومن المهم أن لا يكون البعض عاجزاً عن قراءة ما يجري وأن لا يُخطئ في رهاناته، لقد انسحب الأميركيون من أفغانستان بطريقة مذلة تخلوا عن حلفائهم وتفاوضوا مع طالبان واستسلموا للأمر الواقع. وهم ينازعون البقاء في العراق مع صفر مكاسب. وخرجوا من كل حروبهم في المنطقة دون أن يحققوا أهدافهم، أما الإسرائيليون، فقد أعادهم «طوفان الأقصى» إلى نقطة الصفر.

أما نحن أبناء الأرض، فباقون، وما علينا إلا أن نقرأ الدروس جيداً.

* أستاذ جامعي ونائب في البرلمان اللبناني