من هنا، تغيب الشخوص في الرواية ويصبح الجدار بطلاً قاسياً، ويحضر السجناء باسم «الأرواح»، لأنّ الكاتب يريد للغة أن تسير في اتجاه معاكس للمكان والزمن، وأن تواجه سردية الموت والخنق والسجن، فيستحضر أمه وحبيبته ويصبح المكان والزمان صاحبَي الرواية والراويين لها.

وحتى حين يتطرق الكاتب إلى السياسة، فهو يكتب بلغة شعرية أخرى، فيبدو التاريخ نصاً عاطفياً قادماً من القلب، فهو مثلاً يسمي الرئيس ياسر عرفات «كبير الرواة». وهنا نفكر أنّنا فعلاً نحتاج إلى زاوية أخرى لإعادة سرد كل شيء، كأن روايتنا الفلسطينية تحتاج أيضاً إلى الخيال كي نضعها في قالب يصفها بطريقة أخرى تثير الأسئلة، وتعكس حقيقة الألم من دون الوقوع في فخ الرثاء واللغة المهشمة والكئيبة. لهذا يقول ناصر: «أنقذني جداري وأنقذ آلهتي كلّها، وتمسّكت به جيداً، ولم أتخلَّ ولو لساعة، رأيت تيه ما أحاطني من أرواح». يأتي الجدار في مكان آخر من فلسفة الروائي والشاعر كأنه الثبات والتمسك بالأرض. هي إذن ليست حكاية جدار فقط، بل حكاية الأرض في حوارها مع السماء. ويبدو ذلك حين يتحدث عن الأرواح ويضعها في مقابل ذلك الجدار القاسي، ربما لأنه يشعر أن ثنائية الأرض والسماء موجودة حتى داخل السجن والمخيم وفلسطين كلها.

يجعلنا ناصر في حكاية جداره، نفكر في معنى المؤبدات التي يحكم بها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين: هل هو حصار للروح بعد الموت؟ فقد حكم على ناصر بالمؤبد، ولكنه تأمل الأمر بطريقة فلسفية ووجودية. لذلك يغيب الجسد وتكون الرواية محاولة، ليس لتفسير الواقع، بل للإمساك بمعانيه وطرح الأسئلة عليه. يبدو الأسير محلقاً في فضاءات اللغة التي لا يقيدها الواقع بمسميات جاهزة ولا بمعانٍ أصبحنا نعرفها. حتى الجدار نفسه الذي رافق حكاية الفلسطيني في عزلته في المخيم والسجن وجدار الفصل العنصري الذي شيّده الاحتلال لقطع أوصال الأرض والتاريخ، ها هو يحضر حاملاً معه معانيَ أخرى. هو أيضاً لا يحجب الرؤية، بل يصبح شفافاً حين تحضر حبيبته ويصبح مثل مسودة أشعار يكتب عليها حلمه وخواطره وتأملاته وقصائده. ويصبح لوهلة ما استعارة لكل الأمكنة والمدن، ويتحول فجأة إلى رفيق وصديق، ليشعر الأسير أنه يتحوّل في العزلة إلى ثلاثة: ربّه وهو والجدار.

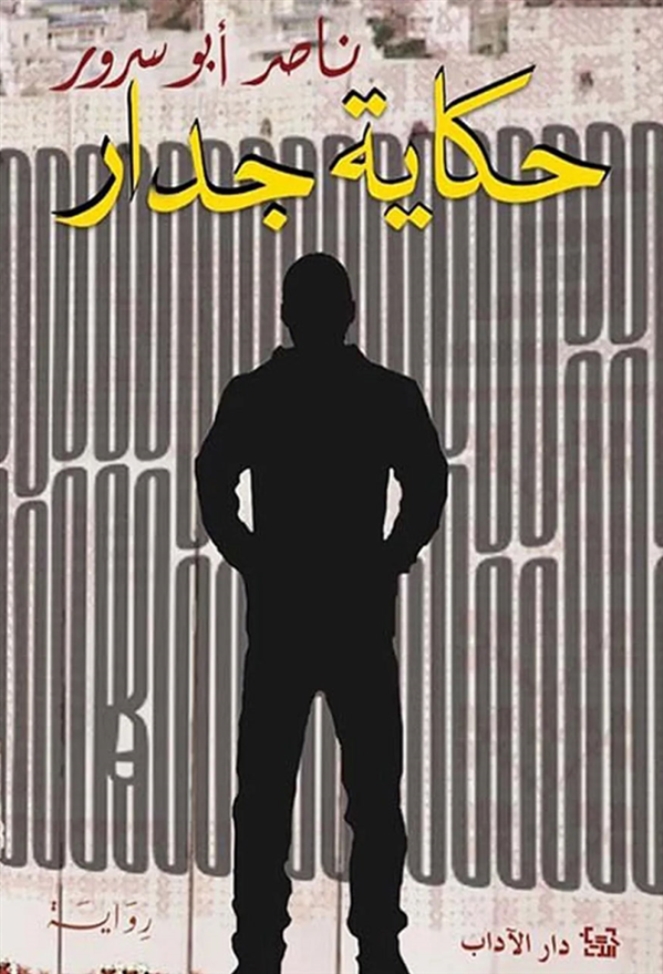

إنّها حكاية المخيم والسجن والفلسطيني الذي يظلّ يستمع لما وراء الجدار

هكذا، يقف الجدار في الرواية بين المعاني. يقف بينه وبين عائلته، وبينه وبين وطنه، وبينه وبين حبيبته، ليتحول أيضاً إلى زجاج يجعله يرى أشياء كثيرة عبره، كأنّ الأمل لا يمكن أن يحاصر بالإسمنت، فكما يقول الشاعر المصري الراحل أمل دنقل: «ربما لو لم يكن هذا الجدار، ما عرفنا قيمة ذلك الضوء». لكن ناصر لا يبدو متفائلاً ولا متشائماً، فنظرته إلى كل شيء تذهب إلى إيقاظ وعي بمعنى الزمن المستعمر والأسير وإطلاق العنان لكل الهواجس المختزنة داخله. وفي روايات الأسرى الأخيرة مثل «قناع بلون السماء» لباسم خندقجي و«سرّ الزيت» لوليد دقة و«حكاية جدار» لناصر أبو سرور، يبدو أن هناك تركيزاً أو ربما توجهاً نحو العبور الزمني والتجاوز من المكان الضيق إلى فضاء الحرية، كأن ذلك ما يعنيه «القناع» الذي أزاله الحب في النهاية واستعاد البطل هويته التي أصبحت تعني له «الحرية» عندما أحب «سماء» الفلسطينية، فتحضر هنا ثنائية الأرض والسماء وذلك الحوار بينهما، تماماً كما وضع ناصر إصبعه على جرح الزمن وصار الجدار ليس عازلاً فقط بل أيضاً رمزاً لاحتلال الأرض في حوارها مع الروح في ذلك المؤبد والمجهول. وأما «سرّ الزيت»، فتذهب إلى فكرة «اللامرئي» ومعنى أن يعبر الطفل «جود» إلى السجن لتتحقق حريته بفضل «سر الزيت» الذي يشير إلى تحرير المستقبل. وهكذا تصبح للحرية روايات عدة، والمميز في «حكاية جدار» أنّ ناصر لا يقرر الخروج من السجن كي يكتب نصاً متحرراً في فضاءات جديدة، بل يسكن نصه داخل السجن ولكنه يحرره من اللغة التي تصف الأشياء المباشرة ويغيّر قاموسه ومفرداته، ليغرق في لغة أخرى تبتعد عن سيرة الأسر الجاهزة لنبدو كأنّنا في الداخل والخارج معاً وتذوب تلك الحدود الفاصلة، فهذا هو معنى الحرية كتابياً ولغوياً وروحياً بالنسبة إليه.

أما عن الحب، فقد أراد الكاتب أن يعطيه لآلهة سمّاها «ننا»، وهو اسم غريب وغير موجود، في إشارة إلى أنّها لن تستطيع تحمّل الجدار الذي يفصل بينها وبين حبيبها، كأن كل امرأة ترتبط بأسير ستصبح إلهة، لأن ذلك الألم فوق الطبيعة. وهكذا تحاور تلك الإلهة ناصر كأنها تحاور جداره. تكتشف أنها تفضّل الانسحاب في النهاية. وهنا يطرح ناصر أسئلة المرأة التي تقع في حب أسير محكوم بالمؤبد، ولكن لغته تختار من الأساطير مفرداتها، لأن ما يحدث قرب ذلك الجدار أسطورة بكل ما للكلمة من معنى. هي أسطورة الفلسطيني الباحث عن إنسانيته في زمن التوحش واللاإنسانية والظلم.

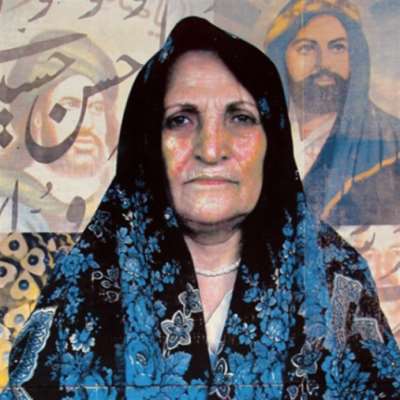

وإذا كانت الرواية التي يسمّيها ناصر «حكاية تودّ أن تسرد»، فإنّها قصيدة طويلة، يكتبها الأبد وهو يحاور زوايا الحاضر الضيقة، علّ السماء تمسك يد الأرض. وهكذا تصرخ الروح أمام الجدار كما قال ناصر: «في سجني أنا سيد هذا الجدار، وكل جدار يأتي قبله وأي جدار يأتي بعده». ولا ننسى هنا أنّ «حكاية جدار» تُرجمت إلى الإنكليزية، وستترجم إلى لغات أخرى، وأهداها الكاتب إلى أمه مزيونة، مورداً في المقدّمة أنّه كتب ما أملى عليه الجدار وحسب قوانين تخصّه وحده، وتمنّى لنا قراءة وعرة.