ما من إنسان لا يخشى الموت، على الأقلّ لأنّه رحيل إلى مجهول، وكلّ مجهول يحتفّ بالقلق. وحين يبكي الأحياء أمواتهم، يبكون الفقد وتمزّق العلاقة بغياب أحبّائهم، وهناك دموع خلف تلك الدموع تبكي ذواتهم التي ستتذوّق الموت يوماً. ليس في ذلك انتقاص للإيمان. فحتّى الذين يؤمنون يخشون الموت، وقد كُتِبَ في الأناجيل أنّ يسوع نفسه خشي الموت. من منظار إيمانيّ، يمكن رؤية الخشية هذه علامةً على أنّ الله خلق الكون من العدم، فيقرأ المؤمن الخشية على أنّها انشدادُ الخليقة إلى الحياة، ورغبة المخلوقات الواعية بألّا تعود إلى العدم. قراءة كهذه ترى في الخشية الطبيعية من الموت حضورَ الله خالقِ الكون من العدم وجاذبِ المخلوقات إليه. بالطبع نحن في التأمّل وليس في البرهان، إذ لا برهان.إلّا أنّ الخشية من الموت تصبح ملحاحيّة وتتضخّم إن كانت الحياة تُعاش بلا معنى يشدّها، إذ بدون المعنى يصبح العيش مجرّد تراكم أيّام، والوقت امتداد ضجر يحتاج إلى بريق كي يتنكّر بالبهجة، أي يحتاج إلى الخديعة. بلا معنى، تظلّل خشية الموت حياة الإنسان حتّى إنّه قد يهجس بالموت؛ وأعرف مَن كان الموت هاجسه حتّى إنّه كان ينام يوميّاً والغرفة مضاءة حتّى لا يكون في العتمة ويأتيه الموت، وكان بذلك يعبّر دون أن يدري عن شعورنا الفطريّ بأنّ الموت شبيه العتمة، ولكنّه كان يُضيف إلى ذلك الشعور الفطريّ اعتقاده السحريّ بإمكانيّة الهروب من الموت بالضوء!

لكن من أين يأتي المعنى؟ لا يأتي المعنى من الأشياء، بل من العلاقات، وليس من الآخر في العلاقة، بل من الذات في توجّهها إلى الآخر. المعنى العميق هو في أن يكون الإنسان مع آخرين في وحدة حال تحفظ الفرادات وأن يعملوا معاً لكي يحقق الجميع أقصى طاقاتهم الفريدة. دون هذا التوجّه، هناك فقط الذات التي تدور في فلك العزلة والتأرجح بين التسلّط والخضوع، أي هناك اللامعنى. مَن كانت حياته مُضاءَة بالمحبّة كان مشدوداً إلى المعنى، وإن قيل إنّ المحبّة تطرد الخوف من الموت خارجاً، فذاك أنّ المحبّة تقود القلب إلى الينابيع حيث تنسى الأسماء أسماءها ولا يبقى سوى هدوء القلب أمام سرّ العالم. مَن يحبّ يجتمع في قلبه الحنان والعمل، ويُفسح في قلبه زاوية يعود إليها ليتأمّل شذرات الجمال حتّى لا يضيع قلبه من أوجاع عالم الضرورة.

لكن ماذا تقول لمن كان قاتله خلف الباب أو يطير في السماء؟ في قلب الظلم العميم لربّما تكمن الحكمة بأن يحبّ الإنسان أكثر، أن يصمت وأن يعمل وأن يعطي وأن يتألّم، وأن يبكي إن أمكنه ذلك. يتضوّر الفلسطينيّون في غزّة ونحن نأكل، لا ذنب علينا إلّا إذا نسينا وتجاهلنا ولم نعمل وقلنا قولة قايين «ألعلّي حارس لأخي؟».

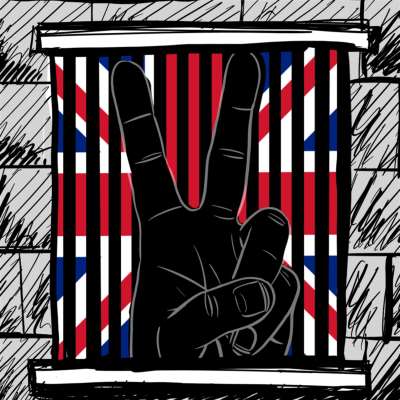

حول العالم هناك مَن لا ينسون، وقوى الحياة والحبّ تجتمع وتعلن عن نفسها في الشوارع. لم أرَ يوما هذا التوق الجماعيّ للحقّ والعمل من أجله والاحتجاج على الكذب مثلما رأيته بعدما فجّرت البراءة الذبيحة في غزّة والضفّة زيف كلمات المجرمين التي تُقال بكلّ كياسة أمام المرتزقة العاملين في السياسة والإعلام والجامعات والأعمال. في كلّ بلد، يتلاقى اليوم الذين أحبّوا أن تكون الحياة للجميع، منذ مدّة هم يتلاقون لينتجوا ما يمكّنهم من التعاون على حماية الحياة ومحاصرة الجريمة في كلّ ميدان. أهم ما قد يُنتجه هؤلاء هو شبكات محبّة عاملة حيّة لا يأس فيها، محبّة للحياة والعدل تعلم أنّ براعم الحرّية تتصاعد على أرض فلسطين، وأنّ الغلبة ستكون للحياة. ومن هؤلاء مَن يعتقد أنّ الحياة غلبت الموت مرّة في فلسطين، وأنّ الفلسطينيّين مع حلفائهم، سكّان أصليّين ومقهورين ومظلومين ومهمّشين من كلّ جنس، سيحرّرون هذا العالمَ من التفاهة، وأرواحَنا من البلادة، ليصبح العالم أجمل.

سنقف يوماً ما على أنقاض الاستعمار الأوروبي والشمال أميركي، وأنقاض إيديولوجيّات عبادة المال وتراكمه التي نكبت عالمنا وسحقت نساء ورجال وأطفال هذه الأرض. هذا أقلّ الأهداف عند مَن آمن بإلهٍ حليف للضعفاء والمهمّشين، إلهٍ أولاده كلّ الناس لا بعضهم. بإيمان كهذا ينضمّ الإنسان إلى قافلة عشّاق الوجه الإنسانيّ والإلهيّ عبر التاريخ، فيزيد القلب شباباً، ويُطرد الخوف خارجاً، ويضيء المعنى.

* كاتب وأستاذ جامعي

الموت والحياة والمعنى إن أضاء

- رأي

- خريستو المر

- الثلاثاء 25 حزيران 2024