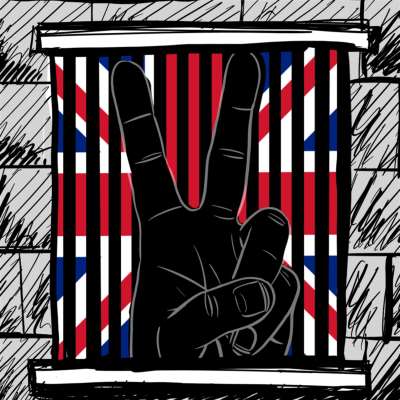

تحت سماءٍ أوروبيّة ملبّدة بمحاولاتٍ أطلسيّة متزايدة لجعْل تداعيات الحرب في أوكرانيا تتمدّدُ في الجوار الروسي، وتحذيرات روسيّة باللجوء إلى السلاح النووي التكتيكي لردع التهديد الآتي مِن الغرب، تُسجِّل قوى اليمين المتشدّد على النطاق الأوروبي، ولا سيّما في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا، تقدّماً سياسيّاً يمسّ بتوازن الاتّحاد الأوروبي في حقلِ صراع بيْن القوى العالميّة الكبرى. ويتقاطع مع تصويتٍ احتجاجيّ على تردّي السياسات الداخلية للحكومات الأوروبيّة، مِن جهة، وتبعيّتها للهيمنة الأميركيّة في إدارة الأزمات الخارجية ولا سيما أزمة أوكرانيا، مِن جهة ثانية.وبات معلوماً، في ضوء نتائج الانتخابات الأوروبيّة الأخيرة، أنّ تيّار اليمين المتشدّد الصاعد، بفضل الحملة المعادية ضدّ الهجرة والمهاجرين، ونتيجة إحجام فئاتٍ اجتماعيّة واسعة عن المشاركة في الانتخابات، ستكون له في البرلمان الأوروبي حصّة الرُّبع مِن أصل 720 نائباً. لكن هذه العائلة السياسيّة الغارقة في العنصريّة و«الإسلاموفوبيا» لن تكون موحّدةً في الحلبة البرلمانيّة التي ستبقى تحت سيطرة الائتلاف الأكثري السابق، أي ائتلاف يمين الوسط والاشتراكيين الديموقراطيين والنيوليبراليّة.

ومع ذلك، إنّ المعادلة المُرتقبة في المؤسّسة الأوروبيّة تُثير تساؤلاتٍ حوْل تماسك السياسة الأوروبيّة بعدما كانت الإطار الناظم لمرحلةٍ مِن الازدهار والنموّ. وبالفعل، إنّ ركنين أساسيّين للاتّحاد الأوروبي يتعرّضان للاضطراب عقب احتواء أزمة خروج بريطانيا:

الرُكن الأوّل، هو فرنسا التي دخلت مرحلةً حادّة مِن التأزّم السياسي نتيجة حلّ الجمعية الوطنية والشروع في حملةٍ انتخابيّة قد تدفع قريباً بحزب «التجمّع الوطني» الذي تتزعّمه مارين لوبان إلى رئاسة الحكومة. غيْر أنّ نجاح أحزاب اليسار وأقصى اليسار في تشكيل تكتّل «الجبهة الشعبيّة الجديدة» قد يُعالِج مشكلةَ المقاطعة الانتخابيّة جزئيّاً مِن دون أنْ يقطع الطريق على حكومة مُساكنة بيْن حزب لوبان والرئيس إيمانويل ماكرون. ما يطرح إشكاليّةً سياسيّة وأمنيّة، خصوصاً المواقف التي يتعيّن أنْ تُتّبع إزاء أوكرانيا وروسيا، مِن دون إغفال أهمية الإشارة التي أطلقتها لوبان بدعوة ماكرون للاستقالة بقولها إنّ التعديل الوزاري «لا يبدو لي في هذا الظرف مفيداً جدّاً وحلّ الجمعية الوطنية حصل، لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة» للخروج من الأزمة.

أمّا الركن الثاني، المُهدَّد أوروبيّاً، فهو ألمانيا، حيث الائتلاف الاشتراكي الديموقراطي الذي يتزعّمه المستشار أولاف شولتس، يفقد تماسكه تحت وطأة صعود «البديل من أجل ألمانيا» والأداء الرديء لحزب شولتس.

وإذا ما أمعنّا النظر في الأوضاع الجيوسياسيّة المحيطة بالاتّحاد الأوروبي، فإنّها تبدو غيْرَ ملائمةٍ للمشروع الأوروبي الذي تأسّس في ظلّ مناخاتٍ مِن الوفاق والليبراليّة الاقتصاديّة المُقيّدة. وخلافاً لذلك، يبدو عالمُ اليوم محكوماً باتّجاهاتٍ تطغى عليها عودةُ الحرب إلى أوروبا، واشتدادُ لعبة موازين القوى على المستوى الدولي نتيجةً للصراع الأميركي-الصيني وعودة الحمائيّة الاقتصاديّة.

ولئن كان منطقيّاً ألّا يجد «النموذج» الأوروبي الليبرالي مقبوليّةً لدى الصين وروسيا، فإنّ الولايات المتّحدة التي يقودها الرئيس جو بايدن وتتمسّك بإعادة التصنيع والحفاظ على تقدّمها التكنولوجي، لا تنفكّ تعمل تخريباً في منظّمة التجارة العالميّة. وفي حال عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في واشنطن، فإنّه دائماً ما حرص على تنبيه الرأي العام، بصراحته الوقحة، أنّ الاتّحاد الأوروبي يُمثّل «العدوّ الأسوأ» لأميركا. وقد تعهّد ترامب بحماية السوق الأميركية عبْر تدابير منها فرض رسم جمركي 10% على كلّ ما يُستورد مِن أوروبا.

ويرى رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلد، أنّ الاتّحاد الأوروبي ليس محاطاً بـ«حلقة من الأصدقاء»، بل تُحيطه «حلقة من نار»، وهذا يعني أنّ أوروبا تحتاج إلى أن تكون مُحصّنة للبقاء في هذا العالم، خصوصاً أنّ مجموعة الـ27 تُمثّل إجمالاً كتلةً تتجاوزها يوماً بعد يوم اقتصادات القوّتين الكُبريين الصين والولايات المتحدة. أمّا الاتحاد الأوروبي الذي كان ندّاً لمراكز إنتاج الثروة الأخرى في العالم، فإنّه يتراجع اليوم ويخسر بالنقاط في الناتج العالمي الإجمالي: 17% وراء الولايات المتحدة (25%) والصين (18%).

وهكذا تتشكّل صورةٌ لأوروبا تعمل أقلّ وتستثمر أقلّ وإنتاجيّتها أصغر مِن إنتاجيّة منافسيها الأميركيين. وهذا الأمر يُحيل إلى مشكلة القوّة الشرائيّة، ذلك أنّ أُجر المواطن الأوروبي هو 27% أدنى مِن أُجر المواطن الأميركي. على أنه يتبيّن، بحسب الخبراء، أنّ العلاج المطلوب هو تمسّكٌ أكبر بأوروبا موحّدة في الوقت الذي يَظهر أنّ قطاعاً متنامياً مِن الرأي العام يريد أوروبا ليبراليّة أقلّ. ويفيد تحقيق للرأي أجراه معهد «ipsos» لمصلحة «مؤسسة التجديد السياسي» ونُشر تحت عنوان «الأوروبيّون متروكون للشعبويّة»، أنّه في الـ27 بلداً في الاتّحاد الأوروبي وفي بريطانيا، يلاحَظ صعود اليمين المقاوم للنموذج الأوروبي، في حين أنّ هذه الظاهرة تنطوي على مفارقة، وهي أنّ الاستطلاعات تُشير إلى أنّ أكثر مِن 80% مِن الأوروبيين يريدون لبلدانهم أنْ تبقى في الاتّحاد.

نظرياً، تنقسم قوى أقصى اليمين إلى كتلتين في البرلمان الأوروبي: الأولى هي كتلة «المحافظين والإصلاحيّين الأوروبيّين» التي تنتمي إليها «سيّدة روما» جورجيا ميلوني، ومِن جهة ثانية كتلة «الهُويّة والديموقراطيّة» التي تضمّ المعارِضة الفرنسية مارين لوبان. وتتبنّى الكتلة الأولى موقفاً مؤيّداً لدعم أوكرانيا، بينما تُبدي الثانية تفهّماً أكبر لسياسة روسيا. لكنّ تاريخ أقصى اليمين، بتيّاراته وأحزابه كافة، يدلّ على سيولةٍ في التركيبة وبراغماتيّة في المواقف مِن شأنهما أن يُضفيا صورةً على هذا التيار تقرّبه مِن اليمين الكلاسيكي. وقد بدأ هذا التحوّل نحوَ اليمين المحافظ يظهَر في الالتزامات الأوروبيّة لجورجيا ميلوني في بروكسل، وفي تأكيد حزب مارين لوبان التزامَ سياسات الدولة الفرنسية في إطار الاتّحاد الأوروبي.

يتعيّن إذاً ألّا نتوقّع سوى مرحلةٍ انتقاليّة يُعاد خلالها خلط الأوراق في المُعادلة الأوروبيّة، أقلّه للثقل السياسي لتيّار اليمين المتشدّد، وفشل الائتلاف الأوروبي الوسطي تاريخيّاً في تحصين المشروع الأوروبي. وصار مطلوباً بإلحاح للمؤسّسة الأوروبيّة حركةٌ إصلاحيّة جذريّة تُعالِج نقاطَ الضعف الاقتصاديّة في سياق المنافسة مع الأميركيّين والصينيّين، وتعمل للحدّ مِن تبعيّة بروكسل إزاء السياسة الأميركيّة.

* كاتب وصحافي لبناني

صعود اليمين المتشدّد: أي مستقبل لأوروبا؟

- رأي

- ميشال نوفل

- الأربعاء 26 حزيران 2024