لكنّ حماية المصالح العليا تحتاج إلى ما هو أبعد مِن سياسة إطفاء الحرائق بعْد اشتعالها. في الواقع، أثبتت تجارب التاريخ أنّ طريق نهوض الأمم يبدأ في تشكيل طبقاتٍ مِن خطوط الدفاع عن مصالحها العليا، بحيث تستبقُ الأمّةُ الأخطارَ التي تواجهها قبْل الوصول إليها. في المثال أعلاه، كان على روسيا أنْ تقاتل للحفاظ على آخر «قلاع» مصالحها الاستراتيجية، وهي مصلحة البقاء والوحدة، في حيْن قتال روسيا اليوم في الحرب مع حلف «الناتو» تجوز قراءته مِن بوّابة الدفاع الاستباقي، بحيث تقدّم روسيا خطوط دفاعها إلى مساحاتٍ متقدّمة في خطوط تشكيلات العدوّ. هذا الفارق بيْن خطوات روسيا ما بيْن أمس واليوم منبعُه فكرٌ سياسيٌّ ينطلق مِن المصالح العليا ويبني استراتيجيةً تدفع نحو أقصى درجات حمايتها. لذلك، فإنّ الفكر الاستراتيجي هو أداة إحياء المصالح السياسية العليا وتحريرها مِن النصوص إلى خطواتٍ عمليّة وتشبيكٍ سياسي يؤدّي غرض المصالح.

العبث السياسي الفلسطيني ليس حديثاً، فأول تشكّلاته ظهر خلال ثورة 1936، وإصرار القيادات التقليدية على «تحييد الإنكليز»

فلسطينياً، مِن غيْر المنطقي استسهالُ تعريف المصالح العليا، لأسبابٍ عدّة:

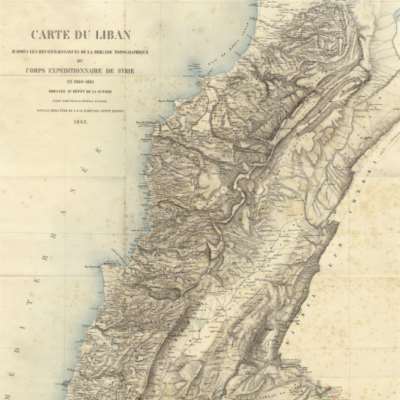

أولها، إنّ المصالح العليا تتشكّل بتشكّل الأمم، وفي حالتنا، فإنّ «الجماعة» الفلسطينية كانت تاريخياً جزءاً مِن كلّ (أيّاً كان تعريفنا لهذا الكلّ). والحدث الرئيسي الذي كثّف حسّ الجماعة فلسطينياً كان الحرب الإباديّة على المجموعة البشرية المنتشرة ما بيْن البحر والنهر. لهذا، كما يقول الشهيد باسل الأعرج، فإنّ «النكبة هي التي جعلتنا فلسطينيين كما جعلت اللبنانيين لبنانيين والسوريين سوريين»... وإلى آخره. بالتالي، من غير الجائز تعريفُ سلسلةٍ مِن المصالح العليا «الفلسطينية» بشكلٍ منفصل عن الكلّ السياسي.

ثانياً، إنّ طبيعة الحرب القائمة ضدّ الشعب الفلسطيني تفرض عدّة أهدافٍ مشتركة لا تَخرج عن سياق البديهيات عند الفرد قبْل الجماعة. ولعلّ أبرز وأهمّ «مصلحة» سياسية يتّفق عليها الفلسطينيون منذ بداية الحرب هي مصلحة البقاء، أي ردّ مفاعيل الإبادة. لهذا، شكّلت فكرة «المقاومة» صلبَ الطرح السياسي لأي مجموعةٍ فلسطينية، أيّاً كانت أيديولوجيتها. فالمقاومة هي باختصار دفعٌ للقتل، ومِن البديهي تبنّيها بوجه حرب إبادة.

لكنّا، عملياً، كنّا، ولا نزال، أمام نظريّتين للبقاء: إمّا «بقاء» مؤقّت بموافقة العدوّ، وإمّا بقاءٌ رغماً عن أنف العدوّ، وهو خيار المقاومة. الأوّل لا يضمن تحقيق الهدف الفلسطيني لكنّه بالتأكيد يضمن عدم «التخريب» على الهدف الصهيوني. بينما الثاني مسارٌ شائك قد لا يحقّق مصلحة البقاء، لكنّه يرفع مِن فرصها ويعيق تطوّر العدوّ في مساره الإبادي. لأي عاقلٍ، قد يبدو مجرّد وجود الخيار الأوّل ضرباً مِن الجنون، لكنّنا فعلياً نجد أنّ المسار الأوّل ما زال قائماً بالرغم مِن كلّ ما حدث ويحدث. فكيف ذلك؟

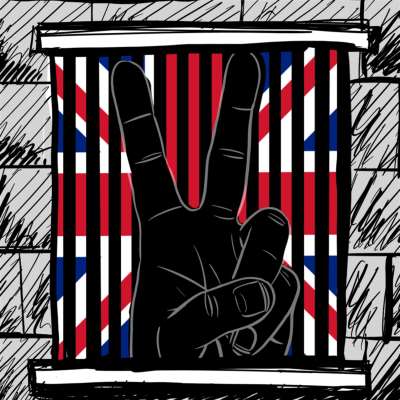

الجواب هو في تغييب الفكر الاستراتيجي وتعميم ما يمكن تعريفه بـ«العبث» السياسي. والعبث السياسي الفلسطيني ليس حديثاً، فأول تشكّلاته ظهر خلال ثورة 1936، وإصرار القيادات التقليدية على «تحييد الإنكليز»، لا بل ومحاولة كسبهم، كاستراتيجيةٍ لمناهضة الاستعمار الصهيوني. ما ننظر إليه اليوم (ونحن نعيش نتائج تلك المرحلة) على أنه حماقةٌ سياسية، كان يُروَّج له في حينها على أنه تذاكٍ وفطنة. وواقع الحال أنّ أصحاب هذا القرار، ومَن دعم خيارهم، كانوا -إذا أحسنّا الظنّ- يجهلون حقيقة المشروع المعادي، ما يجعلهم تلقائياً عاجزين عن تعريف مصالح شعبهم وأدوات تحقيقها. كذلك الأمر في مرحلة الثورة الفلسطينية المعاصرة، فعلى الرغم مِن وضوح الرؤية في مواثيق التنظيمات والمنظمة، وتقديم آلاف الطروحات السياسية مِن قِبَل المفكّرين والباحثين والكوادر الثورية، كان للعبث حصةٌ أكبر في قرارات وتحرّكات قيادة منظمة التحرير، والتي توّجت هذا المسار في توقيع «أوسلو» وما تلاه.

في كل هذه المراحل، وما حملته مِن تضحياتٍ جسام وفرصٍ ضائعة، كان غياب الفكر الاستراتيجي عارضاً يُلمس أثره مِن أعلى هرم القيادة وصولاً إلى القواعد الشعبية. وفي حين كانت ردّة الفعل الشعبية مستمرّة في رفض الإذعان للإبادة، كان غياب الرؤية يحوّل فرصَ التقدّم إلى أفخاخ «التفاوض لأجْل التفاوض»، إلى أن اشتدّ عود حركات المقاومة الإسلامية والوطنية ونجحت في تقديم نموذجٍ مختلف.

بناءً على ما سبق، تتّضح أكثر الحاجة إلى تعريف «المصالح» الفلسطينية، وإلى فهم الفكر الذي يقود الوعيَ السياسي الشعبي والتنظيمي نحوَ تحقيق هذه المصالح. وهنا، مجدّداً، يأتي دور «الطوفان» وما يقتضيه مِن تعميمٍ للفكر الاستراتيجي فلسطينياً وعربياً.

* كاتب فلسطيني