ماهيّة التحويلات

طبيعة التحويلات الآتية مِن الخارج، بهذا المعنى، تجعلها جزءاً من عملية إعادة الإنتاج في الدول الرأسمالية نفسِها. الاستهلاك الذي يحصل هناك لأجور العمّال هو الجزء المكمّل للحصول على فائض القيمة منهم بعد إنتاج السلعة ووضعها في السوق. وما لمْ يحصل ذلك، فلن تكون هنالك أرباح أساساً، لأنّ إنفاق الطبقة العاملة، عبْر استهلاكها الأجر المُعطى لها، هو «الجزء الأهمّ» مِن دورة الرأسمال عقب انتهاء عملية الإنتاج. هذه الدورة تعمَل على تغذية الاقتصاد الرأسمالي مِن داخله، وهي لا تنفتح على قنواتٍ خارجية، مثْل الهجرة أو سواها، إلا حين يحصل انسداد في عملية إعادة الإنتاج، فتأتي العمالة مِن الخارج -مثلاً- للتعويض عن العجز الديموغرافي الكبير في نموّ الطبقة العاملة الأوروبية وحتّى الأميركية.

لكنّ ذلك لا يحصل مِن دون ثمنٍ على المدى البعيد، حيث تتمتّع الرأسمالية بمرونةٍ تسمح لها، ليس فقط بعملية «الاستعاضة الكبرى» التي تحصل حالياً، بل أيضاً بالمجازفة بتسرُّب أجزاء لا بأس بها مِن الأجور التي تُدفَع للعمالة الوافدة، إلى دول المنشأ، في الجنوب العالمي. السماح بهذا التسرُّب، إذا صحّ التعبير، نابعٌ مِن معرفةٍ مُسبقة بحدود المساهمة التي يمكن للتدفّقات النقدية إنجازُها في الاقتصادات النامية.

تواتُر الهجرات إلى الغرب، مِن آسيا وأفريقيا، يضع التدفُّقات الحاصلة مِن هناك في سياقٍ مختلف عمّا كانت عليه العمليّة حيْن كانت الهجرة أقلّ

صحيحٌ أنها أصبحت مع التراكم الحاصل لهذا الشكل مِن السيولة منذ سنوات أحَدَ أبرز مصادر العملة الأجنبية هناك، ولكن علاقتها بالإنتاج غالباً ما تقتصر على النموّ الجزئي الذي يحصل له بفعل الطلب على المُنتَجات مِن جانب القطاع التجاري. هذا بخلاف احتياطي النقد الأجنبي الذي يكون هو المعيار عادةً، لدى الاقتصادات، لقياس متانة الملاءة الماليّة مِن العملة الأجنبية، والذي غالباً، أيضاً، ما تكون صلته أوثق بعملية الإنتاج، عبْر مراحلها المختلفة. وحتّى إذا كان ثمّة صلة بالإنتاج هنا، فستكون معقّدة بعض الشيء، لأنّ النقد الذي يأتي مِن الخارج هو التعبير الأمثل عن الفروقات بيْن الاقتصادات الرأسمالية والنامية، ابتداءً مِن الفارق في سعر الصرف، مروراً بشروط الإنتاج ذاتها التي تتحدّد بعوامل متباينة مثْل حجم الاقتصاد وطبيعة نشاط قوى العمل ومتانة هياكل الإنتاج، وصولاً حتّى إلى الاقتصاد النقدي ذاته الذي تؤول إليه التحويلات حين تصل إلى هنا.

كلّ ذلك يجعلها أقرب، مِن حيث البنية، ليس إلى الاقتصاد النقدي بحدّ ذاته، وإنما إلى الوجهة التي تتناسب مع هذا الشكل مِن التدفُّقات الرأسمالية البسيطة، بحيث يكون نموّ الناتج المحلّي الذي تسمح به، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي وحدَه دون نظيرِه الاستثماري أو التشغيلي.

أُفُق نموذج التفلُّت

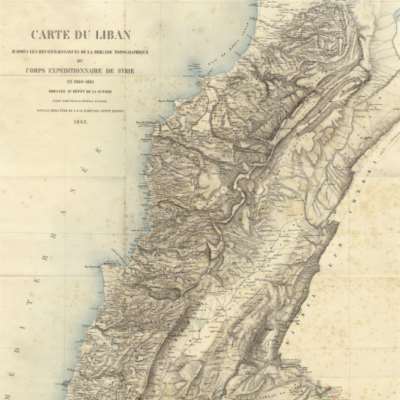

على أنّ محدودية المساهمة هنا، بفعل الفروقات بيْن الاقتصادات، لا تنفي الطبيعة التاريخيّة لهذه العمليّة، إذ إنّ تواتُر الهجرات إلى الغرب، مِن آسيا وأفريقيا، يضع التدفُّقات الحاصلة مِن هناك في سياقٍ مختلف عمّا كانت عليه العمليّة حيْن كانت الهجرة أقلّ، ومعها، بالطبع، حجم التفلّت النقدي باتجاه الجنوب. المقايضة التي سمحت بهذا الشكل مِن التسرُّب للثروة المُنتَجة في الغرب هي نتاج تراكماتٍ لمْ تستطع الرأسمالية حلّها بدون جعل الهجرة رافداً مركزياً لاستمرار عملية التراكم على مستوى العالم.

العجز المزمن هناك في نموّ قوى العمل ضاعَفَ مِن حاجة الصناعة في الغرب إلى العمالة الوافدة، بحيث أصبحت مساوية، رمزياً، ليس فقط للعمالة المحلّية، بل أيضاً لحجم التدفّقات المعاكِسة مِن السلع والخدمات، العائدة إلى أسواق الجنوب. انعكاسُ ذلك سلباً على الدول النامية، لجهة فُقدان أجزاء متزايدة مِن قوّة عملها لمصلحة الاقتصادات الرأسمالية، ترافَقَ مع عواملَ أخرى، عكسيّة، لمْ تكن بهذا الوضوح حين بدأت الظاهرة.

صحيح أنّ الهجرة الكثيفة تسبَّبت بفقدان أجزاء كبيرة مِن الناتج المحلّي الإجمالي لتلك البلدان، غيْر أنّ حجم التحويلات الذي بدأ يصل، مع استقرار النموذج، أظهَرَ أنّ ثمّة تعادلاً رمزياً بدأ يحصل، وأنّ النزف الذي يحدث حالياً للناتج المحلّي الإجمالي، في الغرب، لا يقلّ عن نظيره العالمثالثي، إذا ما اعتُمد مقياس نسبي للتسرّب الحاصل في الثروة المُنتجة هناك.

والمقصود بالمعيارية النسبية هنا، هو عدم الاتّكال في المقارنة على التساوي بيْن تركُّز الثروة غرباً وشمالاً، والتفلّت الحاصل منها حالياً، جنوباً، لأنّنا في هذه الحالة نكون في معرِض إجراء مطابقة، ليس فقط بيْن أجور العمّال الغربيين ونظرائهم العالمثالثيين، بل أيضاً بيْن الرساميل والأجور. فما يتفلّت جنوباً حالياً هو أجزاء مِن أجور الطبقة العاملة العالمثالثية، في حيْن أنّ التركُّز بمعظمِه، في الغرب، هو مِن نصيب الرساميل التي يزداد تراكمُها وتركُّزُها شمالاً، حتّى وهي تنزاح جنوباً باتجاه المكسيك والصين، حيث التعرفات الجمركيّة أقلّ، ومعها أجور العمالة والضرائب، على الاستثمار والأعمال.

* كاتب سوري