ولادة ملتبسة

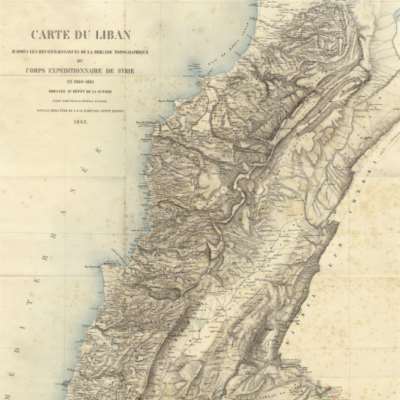

بإمكننا إرجاع الولادة السياسية للأردن (بشكله الحديث) إلى اجتماع المندوب السامي البريطاني في فلسطين هربرت صموئيل، مع وجهاء شرق الأردن في 21 آب/ أغسطس 1920 في مدينة السلط. عملياً، كان مِن مفاعيل ذلك الاجتماع ولادة نواة قوّات شرق الأردن البدوية التي عملت تحت قيادة سلاح الجو البريطاني، لحراسة خطوط أنابيب شركة بترول العراق المملوكة للبريطانيين. مع انتفاضة عام 1936 في فلسطين، وسّع البريطانيون صلاحيات القوّات لتعمل كجيشٍ مِن المرتزقة مِن أجْل إخضاع الثوّار الفلسطينيين ومؤيّديهم الأردنيين، كما ومهاجمة القوّات الانقلابية-الوطنية المناهضة لبريطانيا في العراق في ما بعد (عام 1941).

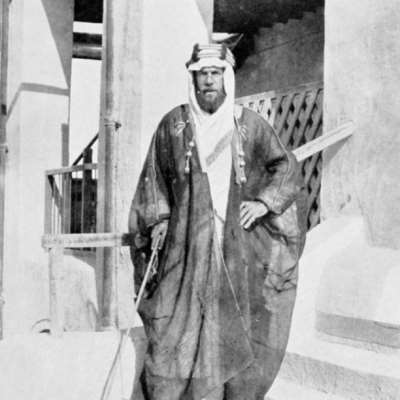

في كتابه «آثار استعمارية» يتوقّف جوزيف مسعد عند دور جون باغوت غلوب (قائد جيش شرق الأردن بيْن عامي 1939 و1956) في إنتاج الهوية الوطنية الأردنية. لقد عَمِلَ غلوب على إقصاء أهل المدن عن الجيش في سبيل بدوَنَة القوّات المسلّحة. قلّما أبدى غلوب ارتياحاً للضبّاط المتعلّمين. فيما خرج مشروعه عن مسألة دمج البدو في الدولة الوطنية إلى حدود إعادة إنتاج الثقافة الوطنية وفق تصوّرات «بدوية - مسرحية». الحقيقة أنّ الدولة برمّتها قامت على أسسٍ مسرحية - ضدّ مدينية، ولعقودٍ تلت، كانت السياسات الأردنية على الطرف النقيض مِن توجّهات البرجوازية الصغرى للمدينة العربية على الدوام. مِن مؤتمر أم العمد (عندما عقد الوطنيون الأدنيون مؤتمرهم الأول الداعم لفلسطين عام 1936، فردّت الحكومة عليهم بالاعتقال وحظْر كلّ الاجتماعات السياسية)، مروراً بقمع جماعة صبحي أبو غنيمة الرافضة للانتداب في الأربعينيات، ثم مواجهة النظام للناصرية كخيارٍ شعبي في الخمسينيات والستينيات، كانت سياسات الأردن على الدوام تهدف إلى تقويض مشروع البرجوازية الوطنية الصغيرة في منطقتنا العربية.

ما بعد برايتون وودز

قلّما دُرست العلاقة بيْن نهاية نظام برايتن وودز وتراجع دور المؤسّسة العسكرية لصالح المؤسّسة الأمنيّة عالمياً. واقعاً، ثمّة ارتباطٌ وثيق بيْن هاتين المسألتين. فكّ ارتباط الدولار بالذهب مرتبطٌ بنحو وثيق بتضخّم حصّة الإنفاق الأمني. تعود المسألة في جانب منها إلى أنّ الاقتصاد المموأل (Financed economy - وهي ظاهرة كثيرٍ مِن الاقتصادات المرتبطة بالمركز ما بعْد برايتن وودز) المعتمد على المضاربات المالية وسوق الأسهم بدلاً مِن القطاعات المنتجة، كان أكثر عرضة لمخاطر الاهتزاز السياسي على الدوام. وتعود المسألة، مِن جهةٍ أخرى، إلى أنّ تكاليف صناعة الموت الأمنية أقلّ بكثيرٍ مِن تكاليف صناعة الموت العسكرية بالنسبة إلى المركز.

الأمن هو المنتَج الأردني الوحيد الذي شكّل رافعة العائلة الهاشمية سياسياً على مدى التاريخ

ظواهر مِن مثْل صعود دور رجالات الأمن بدلاً مِن رجالات الجيش، الإنفاق على «شُعب المعلومات» كقوّات ضاربة، انتقال السيطرة مِن طبقة العسكر إلى طبقة رجال الأمن (الكمبرادور الجديد)، كلّها كانت ظواهر عالمية ما بعْد برايتن وودز. اللافت أنّ دولاً كالأردن مثلاً كانت لها الدور الأكبر في مدّ نفوذ طبقة رجال الأمن هذه في منطقتنا العربية. حسناً، دعكُم من اقتصاديات المنسف و«سوالفه»؛ في الأردن اقتصادٌ وحيد هو اقتصاد الأمن. والأمن هو المنتَج الأردني الوحيد الذي شكّل رافعة العائلة الهاشمية سياسياً على مدى التاريخ. بإمكاننا استقراء تمثّلات هذا الاقتصاد في دور عمّان في الجهاد الأفغاني، وفي الحرب العراقية الإيرانية، في أحداث سوريا مطلع الثمانينيات، وفي تصوّرات ريتشارد بيرل لليوم التالي لإسقاط النظام العراقي عام 2003، كما في الحرب الأهلية في سوريا في العقد الأخير.

ومع ذلك، ثمّة ما يخيف السلطات الأردنية اليوم. إنّ تحوّل بعض البلدان النصف محيطية/ طرفانية -أو المحيطية/ الطرفانية- مِن دولٍ مستهلكة للأمن إلى دولٍ منتجة له ما بعد نهاية الحرب الباردة وقمّة الناتو في مايستريخت (1992)، أفقدَ الأردن وزنه السياسي ودوره التاريخي بالنسبة إلى المركز.

الإشكالية بالنسبة إلى الأردن في مثْل هذه الحالة، أنّ نظام اعتصار قيمة العمل مِن الأطراف لا جغرافيا «ولا دينَ» له، وأنّ لعبة احتكار الخدمات الأمنية، شأنها شأن الخدمات الاحتكارية الأخرى، تنتقل إلى هوامش جديدة مِن حيث الربحية أو الجغرافيا في دورة الاقتصاد العالمي الراهنة. يعي عبدالله الثاني الأمر جيّداً، وهو أكثر مَن يعي خطورة تحوّل الإمارات، مثلاً، إلى دولة منتجة للأمن في المنطقة العربية. الأردن يفقد الكثير مِن ثقله السياسي بالنسبة للمركز، وهو أوّل مَن سيدفع ثمن هذا التحوّل (قبل عامين، كاد الأمير حمزة يفعلها بدعمٍ مِن محمد بن سلمان). يعي عبد الله الثاني أيضاً أنّ استعراضات اليوبيل الوطني كلّها لن تجدي نفعاً في ظلّ جمرٍ يستعر تحت الرماد. ثمّة فالقٌ سياسي يهدّد استقرار النظام الأردني سياسياً، وقد يستحيل الفالق إلى بركانٍ يهدّد ثبات النظام في القادم مِن الأيام، وقد لا يطول فجْرُ هذا اليوم.

* كاتب