لنطلق على القسم الأوّل «ليبراليي الأمراء»، نسبةً إلى دعم أمراء وشيوخ دول الخليج. أمّا الثاني، فهم «ليبراليّو الربيع العربي». وهنا وَجَبَ الاستطراد حول هذا المصطلح؛ فهو لفظٌ ذو شحنةٍ عاطفية ونوستالجيا متخيّلة، فهو في نهاية المطاف يَحمِل الصفات الجمالية لـ«الربيع». نعم، خصوصاً لِمَن عاصر أحداث ما بعد 2011، فكانت هنالك لحظةٌ مِن العنفوان السياسي على إثرها اعتُقلْنا وهُجّرْنا واستُشهد لنا أصدقاء وغُيّب آخرون في السجون بعضهم إلى يومنا هذا. ولعلّ مِن الملاحظات المهمّة لتلك المرحلة كيف كان للشباب والشابّات العرب قدرة كبيرة على التضحية والذهاب إلى الأخير بأفكار وأحلام آمنوا بها.

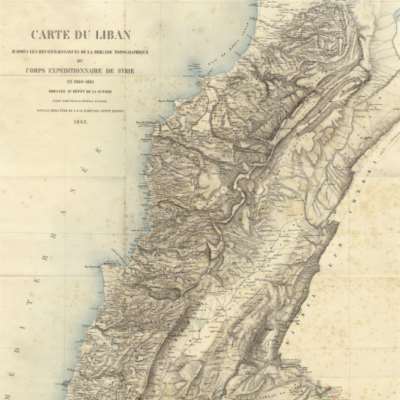

المشكلة في المصطلح هي رومانسيّتُه، ما جعله محصّناً عن النقد، ونقدُه يُعَدّ هجوماً وتنكّراً لتلك التضحيات. ولكن، وقبْل كلّ ذلك، فإنّ العطب البنيوي كونه تسمية مسقطة مِن الصحافة الغربية، أي حتّى الحالة التي نتغنّى بها شرطُ الاستقلالية فيها ساقطٌ حتّى لفظياً. والأدهى أنّ أوّل اللفظ يعود إلى 2005 وتظاهرات بيروت عبر المحافظين الجدد، ومِن ثمّ ليعود المصطلح في الـ«فورين بوليسي» كانون الثاني 2011، في إشارةٍ إلى «ربيع براغ» ستينيات القرن الماضي.

مِن هنا، تشكّل التسمية امتداداً للدعم والاحتضان المادّي خلال العقد الماضي، عبْر شبكات أموالٍ ضخمة وبرامج تمويلٍ ورعاية سياسية للناشطين العرب المتّخذين مِن الديموقراطية عقيدةً أيديولوجية، أقرب لعلاقة السلفيّة بالدِّين؛ أنّ المشكلة غياب الدِّين، والحلّ عودته، في إشارة متخيّلة إلى مجتمعٍ إسلامي ودولةٍ يوتوبية فاضلة كانت موجودة يوماً ما، لا أحد يعلم متى. كذلك علاقة ليبرالي «الربيع العربي» بالديموقراطية: أنّ المشكلة غياب الديموقراطية، والحلّ يكمن في الديموقراطية، في إشارة متخيّلة إلى المجتمعات الغربية كحالةٍ يوتوبية فاضلة، تدلّ على نجاح الديموقراطية. وبطبيعة الحال، فإنّ هذه الصورة الدعائية للديموقراطية الغربية وتردادها هي الهدف والغاية السياسية للدعم المادي الغربي، وبشكلٍ يجعل ليبرالي «الربيع العربي» يحتاج إلى الحفاظ على هذه الصورة والصنم الديموقراطي أكثر مِن الأوروبي نفسه، فوجوده قائمٌ عليها، وهي مشروعُه السياسي.

نسفَ السرديّة الخبيثة لصراع «الديموقراطية» ضدّ «الاستبداد» كغطاءٍ اختزالي عامّ للتخندقات والصراع الأهلي والهوياتي وحروب التدمير الذاتي لمقدّرات الأمّة

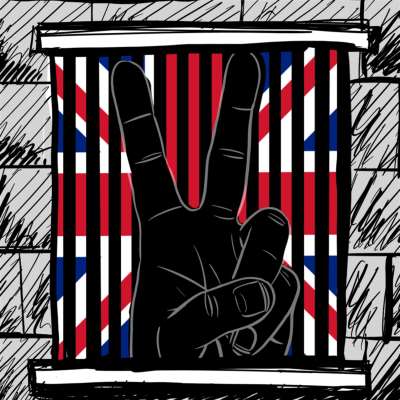

كلّنا نَعلمُ اليوم كيف أنّ فلسطين وبروزَها مصدرَ أزمةٍ للديموقراطية الليبرالية، تعمل على تصفية الوعي والتنكيل في الصورة والدعاية السياسية الغربية، مِن حرّية التعبير إلى حقوق الإنسان. لكنّ الوجود المجرّد للقضية الفلسطينية لا يقوم بهذا الدور؛ فطوال ما كانت جحافل الناشطين تبشّر بالديموقراطية كانت فلسطين على الهامش، مغيَّبة لأنها كاشفة. وإنْ ذُكرتْ يتجرّأ الناشط بوقاحة على شملها ضمن الحلول الديموقراطية، أو التسويف والقول: الديموقراطية أوّلاً في الوطن العربي ومِن ثمّ فلسطين تحصيل حاصل.

اليوم، تعود فلسطين كوجودٍ فاعل، ولم تكن هذه العودة عشوائيةً وصدفة، بل إنّ على التاريخ أنْ يسجّل يحيى السنوار كأحد أذكى الثوريين الاستراتيجيين في تاريخنا العربي، بل في تاريخ مقارعة الاستعمار الغربي. كان السنوار يجيب، مع سيل الهجمات التي تعرّض لها حوْل جدوى مسيرات العودة في غزة (2018-2019)، بأنّ هنالك غاية استراتيجية منها، وأنّ استخدام الوسائل السلمية يهدف إلى فضح تناقض العالم وقِيَمه (الليبرالية، مِن الديموقراطية إلى حقوق الإنسان وغيرها). كان السنوار يعلم أنّ الإنسان الفلسطيني مستثنى منها، ولكنه أيضاً يعلم أنّ الواجب الفلسطيني هو الشغل على عملية تاريخية ومنهجية متعدّدة المراحل ضدّ زيف الليبرالية، وأنّ هذه المعركة جوهريةٌ في مسار التحرّر الفلسطيني والعربي. لم يكن السنوار يخفي ذلك، وضمن برنامج عملٍ إعلامي خرج يتحدّث بأننا بدمائنا سنفضح العالمَ كلّه وكلّ المطبّعين.

وضع السنوار صَنَمَ الليبراليين العرب، بكلّ مقارباتهم، أمام عينيه، وخرج يخطب في الناس بشعاراتٍ رنّانة وسرديّاتٍ كبرى وهدفٍ فلسطيني واضح، وهذا النوع مِن الخطابات يزعج ليبراليي «الربيع العربي»؛ فهي بالنسبة إليهم «شعبوية»، لأنها تلامس مشاعر الناس، متعفّفة مِن النخبوية. والأهمّ أنها تتكلّم عن مشاريع سياسية لتغيير واقع الشعب بأكمله، والليبرالي كائنٌ فرداني لا يريد تغيير الوضع للشعب والأمّة، بل يريد تغيير وضعه هو ونمطَ حياته هو.

وكذلك، فإنّ السنوار، بعفويّته وتعفّفه في الملبس والمنظر، ولسانه المحاكي لحكي الناس، لا يناسب الذائقة الطبقيّة للناشطين وصالونات الثقافة والمؤتمرات حول الديموقراطية والأكاديمية. ابن مخيّمٍ كان ولا يزال، في صلفه وغضبه وارتجاله وهو يتكلم، وهي خصالٌ طالما ذُمّ بسببها.

إلا أنّ الأهمّ في ذلك كلّه، أنّ السنوار استهدف، في ما سمّاه صديقٌ قبل عدّة سنوات «حرق المراحل»، وضمن تمهيده الاستراتيجي لـ«الطوفان»، نسفَ السرديّة الخبيثة لصراع «الديموقراطية» ضدّ «الاستبداد» كغطاءٍ اختزالي عامّ للتخندقات والصراع الأهلي والهوياتي وحروب التدمير الذاتي لمقدّرات الأمّة، داعياً إلى إعادة التموضع الفلسطيني مِن هامش الأحداث أو الانخراط في الانقسام العربي، إلى الدور الطليعي للفلسطينيين في تصويب الوضع العربي ضدّ الصهيونية ومِن خلفها الاستعمار الغربي.

إنّ العمليّة التاريخية التي قادها السنوار استهدفت فضْحَ زيف الليبرالية على مستواها الدعائي للغرب: الصهيونية كواحةٍ للديموقراطية التي دأب ليبراليّو «الربيع العربي» على حمايتها، ومِن ثمّ عملَ على إعادة ضخّ الشعارات التحرّرية الكبرى في السياسة العربية، كالشعارات التي توارثَ الليبراليون العرب توهينَِها والسخرية منها جيلاً بعد جيل منذ أن غنّت أم كلثوم «إلى فلسطين طريقٌ واحد»، داعين إلى الواقعية والحلول تحت السقف الغربي. وصولاً إلى جهده لتصويب الانقسام العربي الذي يفرّغ فيه ليبراليّو «الربيع» أحقادهم الطبقيّة والهوياتية، داعياً إلى أنْ تعالوا إلى كلمةٍ سواء أنْ لا نترك فلسطين، ولتكن عنوانَ وحدتنا للتحرّر الجمعي.

لأجل كلّ ذلك يكرهون السنوار ولأجل ذلك نحن نحبّه.

* كاتب عربي