الطبقة المهنيّة الإدارية في بلادنا، تريد الحديث بالنيابة عن أهل غزّة. الفكرة هنا أنّ البعض يظنّ أنّ نقد «طوفان الأقصى» هو الخيار الأكثر أخلاقية وإنسانية مِن «تبجيل الطوفان». برأيي الشخصي، كلاهما خياران متساويان مِن الناحية الأخلاقية (الحرب أو السجن المؤبّد)، فالاثنان، بالآخر، محضُ أحاديث ومجادلات مِن طبقاتنا البرجوازية الصغيرة باسم الغزّيين. هذا الجدال ينعكس داخل صفوف «الربيعيين» العرب. مِن جهة، هنالك التيّار الانتصاري المشتمل على «الجزيرة» و«العربي الجديد» وعزمي بشارة وتميم البرغوثي (أي التيّار الربيعي الفلسطيني). ومن جهة ثانية، هنالك التيّار التشكيكي الناقد لـ«الطوفان»، الذي يشتمل على محمد سامي كيال في «القدس العربي» ومجموعة من كتاب «الجمهورية نت» (أي التيّار الربيعي السوري). على الهامش، وقد أكون لئيماً بعض الشيء، هذان التيّاران يذكّرانني بالنزاعات الهوياتية التي نشبت بين الحاج أمين الحسيني ورشيد علي الكيلاني عندما عاشا في المنفى الإيطالي والألماني في الحرب العالمية الثانية.

ملفّ «الجمهورية نت» (بعنوان: «جدل المقاومة: أسئلة من حرب غزة») وتقاطعاته، فيه محاولات مثيرة للاهتمام للتحليل النقدي. لكنه غير مطروحٍ مِن منظور مشروعٍ عربي مشترك، بل مطروحٌ مِن المنظور الضيّق للذات البرجوازية «المعارِضة» المتمركزة حول نفسها. هنا يصبح الفلسطيني محضاً آخر قابلاً للمقارنة، نفرغ فيه إحباطاتنا وآمالنا. وهنا يستمرّ النظام قابلاً للتشبيه بإسرائيل، وتصبح «حماس» قابلة للتشبيه بالجماعات المسلّحة الإسلامية في سوريا، بحيث تفقد تاريخها المادّي كحركة مقاومة وتصبح «ميليشيا».

كلمة «ميليشيا»، كما كلمة «نظام» في السابق، باتت في السنوات الأخيرة مصطلحاً إعلامياً مفرغاً مِن محتواه قابلاً للتسييس بشكلٍ يعمّق الأزمة المعرفية في العالم العربي في حقبة ما بعد «الربيع». سأعطي مثالاً ظريفاً على ذلك: المطبّع الكويتي صلاح الفهد، ردّ في عام 2020 على انتقاد الفصائل الفلسطينية الاتفاقات الإبراهيمية، بأنها ما هي إلا «ميليشيات صغيرة». إذا لم تعجبك أي جماعة، وإذا كنتَ تريد تبرير انتماءاتك السياسية في وجه انتقاداتهم، انعتْهم بالميليشيا وانعت نفسك بـ«الشرعية».

في البداية، استخدام مصطلح «ميليشيا» كشتيمة خاطئٌ مِن ناحيةٍ لغوية وتاريخية، فهي ليست ذات معنى سلبي بالضرورة. الدستور الأميركي يعطي الحقّ في حمل السلاح وتنظيم الميليشيات، ويعطي الكونغرس الحقّ في إدارتها والتواصل معها. القانون الأميركي لتنظيم القوّات المسلّحة، يعرّف الميليشيا بأنها كُلّ ذَكَرٍ قادر على حمل السلاح مِن سنّ 17 إلى سنّ 45، ويقسّم الميليشيا إلى قسمين: الميليشيا الرسمية، الممثّلة بالحرس الوطني، والميليشيا غير الرسمية الممثّلة بغير المنتمين رسمياً إلى الحرس الوطني. الغريب هنا، أنّ «الحشد الشعبي» العراقي، كما في الولايات المتحدة، قد تمّ تنظيمه وفق قانونٍ صادر عن البرلمان، لكننا سوف ننعته بشتيمة «الميليشيا» على أيّ حال لأنه لا يعجبنا.

ثاني عناصر الأزمة المعرفية الناجمة عن أيدولوجيا «مناهضة الميليشيا»، هو في ضمّ حزب الله و«حماس» إلى قائمة الميليشيات المكروهة لدى «الطيف المدني الديموقراطي الربيعي». لكنّ ذلك يتغاضى عن فرقٍ كبير بيْن هذين التنظيمين وغيرهما. فرقٌ أظهره لنا سمير أمين في التسعينيات؛ إذا كنت ستدخل في مواجهة سياسية مع حزب الله و«حماس»، ستجد إلى جانبك اقتصاداً سياسياً ضخماً مِن معاهد الأبحاث والمؤسّسات الإعلامية الغربية والخليجية، أمّا إذا كنتَ ستواجه «أحرار الشام» سياسياً، مَن سيأتي معك ويدعمك فكرياً؟ ياسين الحاج صالح؟

أمّا ثالث عناصر هذه الأزمة المعرفية، فهو يكمن في سهولة توظيف خطاب معاداة «الميليشيا» كخطابٍ انعزالي وتطبيعي. مقال شكري الريان، هو الأكثر انعزالية ويمينية بهذا الشأن في «الجمهورية نت»، ففيه يتبنّى مقولة حازم صاغية أنّ ظاهرة التنظيمات الفلسطينية المسلّحة هي سبب نشر ظاهرة «الميليشيا» في منطقتنا، أي إنّ لصاغية مشروع مراجعة تاريخية قائماً ليس فقط على وصم «حماس» بالميليشيا بل على العودة إلى الستينيات مِن أجل وصم أي تنظيمٍ فلسطيني بالميليشيا. ذلك مع إغفال دور التنظيمات الفاشية في لبنان التي أشعلت الحرب الأهلية، ومع إغفال أنّ الدولة الصهيونية التي أقامتها عصابات التطهير العرقي قد رأت في نموذج الحرب الأهلية اللبنانية عبْر خطّة «يانون»، فرصةً سانحة لتقسيم المشرق العربي إلى الميليشيات التي يشتكي منها طاقم «الجمهورية نت». يكتفي الريان بتبنّي استمرارية حازم صاغية في كيل المديح لإسرائيل وتقريع محيطها -حتى وسط الإبادة- كبلد «بدون ميليشيات» له جيشٌ موحّد تحكمه صناديق الاقتراع، مِن دون ذكرٍ للحرب الباردة بين دويلة ميليشيات المستوطنين في الضفّة ودويلة الصهيونية الليبرالية في تل أبيب.

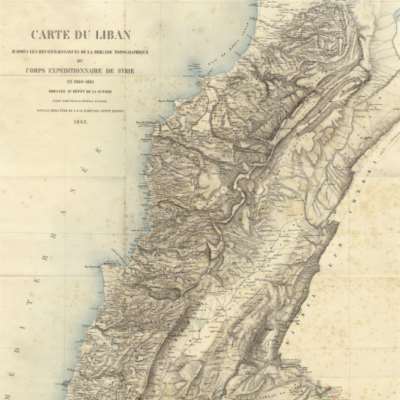

هذا يؤدّي بنا إلى رابع عناصر هذه الأزمة المعرفية، وهو الانتقاء التاريخي المسيّس لتاريخ «الميليشيا» في منطقتنا بحسب مصالح «الطيف الديموقراطي الربيعي». هنا يتمّ تضخيم دور إيران و«ميليشياتها» مِن دون ذكر دور النظامين الرسميين العربي والتركي وغرف عمليات عمّان وأنقرة في ما حدث في سوريا. بل يتغاضى هؤلاء عن الجذور التاريخية وراء حكم الميليشيات ودوره في تشكيل الدولة الحديثة كتركةٍ استعمارية. في أطوار تكوين تلك الدولة، على أنقاض الحكم العثماني، أراد مكتب الاستخبارات البريطانية في القاهرة دعم «ميليشيات» الهاشميين. أمّا حكومة الهند البريطانية، فقد أرادت دعم «ميليشيات» السعوديين وحلفائهم مِن الجماعات الدينية في مواجهة «الهاشميين». هذا التأسيس للدولة الحديثة مهّد لتقسيم سايكس-بيكو الذي جعل كياناتها مغناطيساً للانقلابات والصراع على الدولة وضدّها.

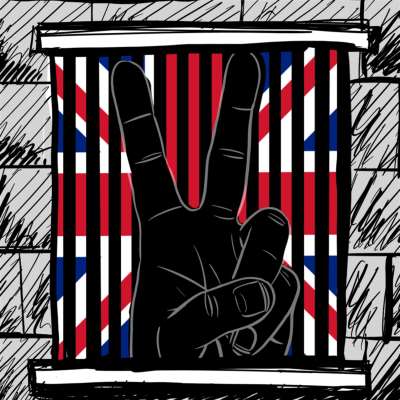

«الطيف الربيعي الديموقراطي» لم يتحرّر مِن تلك الصراعات (مع أنه يظنّ نفسه فوقها). ذلك أنّ منصات ومؤسّسات هذا الطيف، بالتعريف الماركسي، لا تختلف عن «الميليشيات»، إذ إنّ كلتيهما برجوازيات صغيرة مهووسة بمَن سيحكم كيانات سايكس-بيكو أو أجزاء منها. وبدلاً مِن أداة السلاح لدى الميليشيات، يستخدم هؤلاء أداة التنفيس الكتابي عن الذات والشكوى، الذي تستخدمه الطبقة المهنيّة الإدارية بالعادة. فإذا كان الحزب الديموقراطي الأميركي يشتكي مِن السلاح في أميركا، فالطيف الديموقراطي العربي يشتكي مِن السلاح في منطقتنا. توجد مفارقة حقيقية في أنّ «الطيف» قبل عشر سنوات كان يشتكي مِن النظام وأنه الآن بات يشتكي مِن الفوضى.

* باحث فلسطيني

نقد «نقد الميليشيا»

- رأي

- صدقي عاصور

- الخميس 20 حزيران 2024