قد يخطر في بال البعض وجوب التريث في إجراء الانتخابات بانتظار تبدل الأحوال في الإقليم والعالم. يؤدي هذا الموقف السلبي إلى موت بطيء للديمقراطية واعتبارها شأناً مرحلياً أو مؤقتاً، في حين تفرض علينا هذه الصعوبات مواجهتها والتفاعل معها سياسياً عن طريق الانتخابات كما جرى في أثناء الحرب العالمية الثانية حين شهد لبنان انتخابات نيابية ورئاسية انتهت بخوض معركة الاستقلال بوجه الانتداب الفرنسي.

ماذا يعني تعديل قوانين الانتخاب؟

الانتخابات في كل الأحوال الوسيلة الأفضل لبناء الديمقراطية. وتكون النتائج أقرب إلى المأمول كلما كان القانون الذي يحكم هذه الانتخابات عصرياً وعادلاً ومتوازناً. لذلك يستغرق النقاش حول قانون الانتخابات وقتاً طويلاً ويتعرض في أكثر الأحيان إلى تعديلات دورية بحسب تطور الأوضاع السياسية وبروز تقنيات جديدة تفرض نفسها على العملية الانتخابية.

يعد قانون الانتخابات من أهم القوانين بعد الدستور اللبناني لأنه الأداة الأساسية للتعبير عن الإرادة الشعبية والممر الإجباري لتكوين السلطة التشريعية، ومن بعدها السلطة التنفيذية. وتقضي الأصول أن تكون القوانين الصادرة عن مجلس النواب منبثقة من روح الدستور ومنسجمة مع أحكامه، ما يسهم في الاستقرار التشريعي وإشاعة أجواء الثقة والاطمئنان بين المواطنين – مقيمين ومغتربين.

الارتقاء إلى نظام انتخابي عصري يحقق صحة التمثيل في ظل الطائفية السياسية غير ممكن

ولما كان قانون الانتخاب من أهم القوانين التي تلعب دوراً أساسياً في رسم الحياة السياسية وبناء مؤسساتها المختلفة وفي مقدمها مجلس النواب فإن أي تهاون في جوهر هذا القانون أو نصوصه يعرض الحياة الوطنية إلى الاهتزاز ويفتح الباب أمام توترات وانقسامات لا تحمد عقباها في وقت عصيب كالذي نمر به، والذي يتطلب إشاعة العدل ورفع الظلم عن المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وتحصينها على كل المستويات لتمكين لبنان من محاربة الفساد ومواجهة تيارات التقسيم المقنع والتفتيت المذهبي التي تعصف بالمنطقة بتخطيط مباشر من الدوائر الصهيونية وحلفائها الذين يجدون في الروح الوطنية والقومية الناهضة عوائق في وجه سياستهم الرامية إلى السيطرة على المنطقة وتجريدها من مقومات الاستقلال والسيادة.

وإذا كانت الديمقراطية الضمان للفرد والمجتمع فهي بالمقابل تلزم كل مواطن أو فئة وخاصة على صعيد السلطة السياسية – مهما كان رأينا بها – الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية تنفيذاً لاستحقاق دستوري وتأكيداً لحيوية المجتمع المبتلى بالتسلط والنهب، وترسيخاً لحق الفرد – بخاصة فئة الشباب – في التحرك والصعود على سلم العمل السياسي وكسر الاحتكار الذي يسعى بالإمكانات الضخمة المتوفرة لديه أن يعيد إنتاج النظام وتسليم مقاليده للمحظيين والمتحدرين من رحم الطبقة الحاكمة المالكة للمال والنفوذ وقوة التأثير العميق على العملية الانتخابية نفسها.

لا ضمان للنزاهة

التحدي الكبير الذي يواجه النخب السياسية في لبنان هو كيفية تأمين التمثيل الديمقراطي الصحيح في ظل نظام يقسم اللبنانيين إلى قسمين، ولم يثبت يوماً أنه قادر على حل إشكالية الحكم أو تحقيق الفصل بين السلطات، وإلزام كل منها العمل ضمن إطارها الدستوري. تكمن نقطة البداية في تطوير وإصلاح نظامنا السياسي في المبادرة إلى خطوات عديدة يأتي في طليعتها تحقيق النزاهة في العملية الانتخابية التي تعيد إنتاج السلطة. وضمان النزاهة الانتخابية مرهون بوجود مؤسسات ديمقراطية فاعلة في المجتمع كما بوجود قضاء مستقل فاعل ومؤسسات ضامنة للحياة الديمقراطية ضاغطة بشكل دائم على السلطات السياسية والإدارية والأمنية لإلزامها التقيد بالقانون ومصلحة الجمهورية.

واذا كانت سلطة الرأي العام هي الأساس فلا بد من الوقوف عند دور الإعلام في نشر الحقائق ومقاومة التسلط وكشف التزوير وحماية الحريات وكلها تحديات صعبة بوجود الاحتكار والاستبداد والفساد.

أما مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة الرقابة الأولى في البلاد إلى جانب سلطاته التشريعية فما زال عاجزاً عن ممارسة هذه المهمة الخطيرة ومحاسبة الحكومة التي هي منه وفيه، ولأن الاثنين معاً يخضعان لنظام طائفي متخلّف يفرض المحاصصة ويرفض المساءلة ويشجع على الزبائنية والفساد.

خدمات النواب تعطل وظيفتهم

أما النائب الذي تفرزه العملية الانتخابية لتمثيل المواطنين والدفاع عن الجمهورية ومقوماتها ومؤسساتها ومواردها فسرعان ما ينغمس، بعد انتخابه، في شبكة العمل التقليدي الذي تفرضه العلاقات السياسية القائمة فيتجه، في غالب الأحيان، إلى سكة الخدمات يوفرها لناخبيه اعتقاداً منه أنها تضمن له معقده النيابي في الدورة القادمة.

وبقدر ما يسعى النائب لدى السياسيين والإداريين لتأمين الخدمات تتراجع قدرته على الرقابة ومحاسبة المقصرين منهم فيخسر النظام الديمقراطي أهم مرتكزاته حيث المواطن قلما يحصل على مبتغاه من دون تدخل من قادة سياسيين يهيمنون على الإدارة ويعبثون في شؤون القضاء ويناهضون الإصلاح والحداثة.

تجاوز الطائفية دستورياً

لا يمكن للنظام الانتخابي أن يكون نقيضاً لنظام سياسي انبثق منه ولا يستطيع ان يتحرر من رعايته. ولذلك من المستحيل في ظل الطائفية السياسية الارتقاء إلى نظام انتخابي عصري يحقق صحة التمثيل ويسهم في الوقت نفسه في ترسيخ الوحدة الوطنية - الصخرة التي يستند إليها السلم الأهلي والنظام الديمقراطي نفسه. وهذا القول صحيح إلى حد بعيد، ولكن في كل الأحوال لا يجوز أن تقف السياسة عاجزة عن اجتراح الحلول الممكنة ضمن ظروف ومعطيات صعبة. فالسياسة وجدت لمثل هذه المهمات. وإذا كان الدستور اللبناني قد راعى التوازنات الطائفية في شتى المجالات إلا أنه في متنه أكد على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية، مشيراً إلى الآلية التي ينبغي اعتمادها لتحقيق هذا الهدف الذي تنشده الأجيال الجديدة، معتبراً أن ذلك يتحقق بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، معترفاً بأن الحالة التي نعيشها اليوم حالة انتقالية لا بد من الخروج منها في لحظة يقظة وطنية عارمة تستوحي معركة الاستقلال التي انتصرت بالإرادة الشعبية المتمردة على الانتداب وكل أشكال الفرقة والانقسام.

الدستور الذي راعى الاعتبار الطائفي الحاضر بقوة في لبنان هو نفسه يحثنا على تجاوز هذا الاعتبار توصلاً إلى صيغة متقدمة توفر العدالة والمساواة وتؤمن صحة التمثيل وتضمن نهوض لبنان ودخوله في رحاب العصر.

* وزير داخلية سابق

الخروج على وثيقة الوفاق الوطني

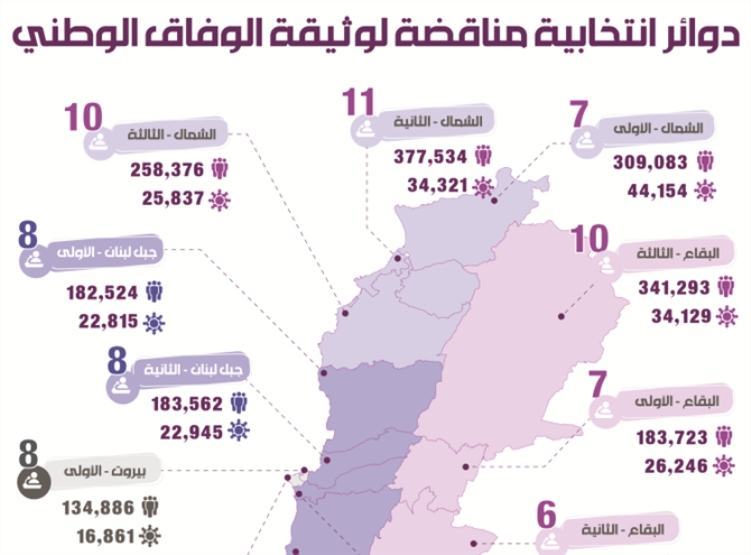

أكدت وثيقة الوفاق الوطني أن على لبنان بعد الحرب أن يحظى بقانون جديد وعصري منبثق من الدستور ومعبّر عن وحدة البلاد والتزامها بالديمقراطية. وعلى هذا الأساس ارتأى اتفاق الطائف أن تجري الانتخابات على أساس المحافظة – بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري – على اعتبار أن المحافظة تؤمن التعددية والوحدة في آن وتحفز في الوقت نفسه على الخطاب الوطني المعتدل الذي يتوجه إلى جميع الأفرقاء وليس إلى فريق واحد. وعلى هذا الأساس يمكن أن تؤدي الانتخابات مهمتها في تعزيز الوحدة الوطنية ونقلها إلى مستوى أعلى بدلاً من المساهمة في تعميق الهوة بين مكونات الشعب اللبناني كما يحصل عندما يكون القضاء هو الدائرة الانتخابية.

ومن جهة أخرى فإن اعتماد النسبية يؤدي الى أوسع تمثيل ممكن في المجلس النيابي بما يتيح وجود صوت لمختلف الأفرقاء مقابل النظام الأكثري الذي يحجب أصوات أخرى ولو ربح بصوت واحد مما لا يتناسب مع بنية لبنان الديمغرافية والثقافية.

فإذا اجتمعت النسبية مع الدائرة الموسعة على أسس نظامية عصرية تحوز الديمقراطية قصب السبق وتفضي إلى الاستقرار السياسي المقدمة الأولى للانطلاق الاقتصادي. أما ما حصل في قانون الانتخاب الحالي الذي يعتمد النسبية والصوت التفضيلي على أساس دوائر انتخابية غير متجانسة فإنه يسهم في تشظي الواقع السياسي وإضعاف التمثيل النيابي خاصة وأنه لن يكون لكل صوت القيمة الاقتراعية نفسها في مختلف الدوائر حيث بينت التجارب استحالة وجود قانون يؤمن عدالة التمثيل في بلد تعددي تتفاوت فيه أعداد مكوناته (انظر كتاب قوانين الانتخاب للأستاذ عطا الله غشام المدير العام السابق لوزارة الداخلية).

«التفضيلي» كرّس المذهبية

إذا كان قانون الانتخاب على هذه الدرجة من الأهمية التي يسلم بها الجميع فمن حق المرء أن يتساءل عن الطريقة التي تعامل فيها مجلس النواب الحالي مع القانون المعتمد عندما بحثه في جلستين مع مشاريع واقتراحات قوانين أخرى ولم يجد ضرورة إلا لإجراء تعديلات جزئية عليه، بينما كان الأمر يستحق جلسات مخصصة لمراجعته والتوقف، في ضوء التجربة، عند صلاحيته وجدواه حيث شكل هذا القانون انعطافة تشريعية مهمة وقت صدوره عام 2017. فالصوت التفضيلي الذي اعتمده القانون تبين في ضوء التجربة العملية وبحسب نواب ومراقبين عديدين أنه كرس المشاعر المذهبية والجهوية إلى أبعد حد بعد أن ساهم طيلة الدورة الماضية في تباعد اللبنانيين وتنابذهم بدلاً من تقاربهم وتصالحهم.

فالصوت التفضيلي في وجهه الظاهر يتيح لكل مكون طائفي في لبنان أن يمارس حقه الديمقراطي ويختار نائبه، لكن الوجه الباطني لهذا الصوت يحرم اللبنانيين كمجموعة من هذه الفرصة، وكأن البلاد مجرد تجمعات طائفية أو كانتونات مذهبية. والقول بالاكتفاء بما هو موجود والامتناع عن فتح الملف تفادياً للدخول في جدل غير آمن ليس منطقياً على الاطلاق، فالحوار بشأن أهم قانون في البلاد ينبغي أن يكون قائماً ومستمراً بحثاً عن الأفضل في نظام تطغى فيه الديمقراطية الشكلية على الديمقراطية الفعلية التي تستوجب التطوير والتحديث في كل آن وفي كل حين. أما التذرع بضيق الوقت فمردود لأن الوقت يجب ان يسمح بمراجعة القانون وصولاً إلى حلول تزيد المنسوب الوطني فيه. هذا هو الواجب رقم واحد لمجلس النواب الذي يفترض أن يعبر عن الذات الديمقراطية العابرة للمذاهب والطوائف في لبنان.

لقد ثبت أن الصوت التفضيلي غير مناسب، ويسهم في توتير الأجواء السياسية حتى داخل اللائحة الانتخابية الواحدة، ويعطي مجالاً في بعض الأحيان للأقل تمثيلاً أن يعبر درج المجلس، فضلاً عن أن القانون نفسه أبرز ثغرات عديدة في مجال الإنفاق الانتخابي والفرز الإلكتروني ونقل صناديق الاقتراع من المغتربات وصولاً إلى تشظية وتفتيت الحياة السياسية، وما ترتب عن ذلك من عثرات وخلافات وصراعات ساهمت في انحطاط المجتمع السياسي وتعطيل الرقابة على الحكومة وأعمالها، وتسببت مع سواها من العوامل في تفشي حالات الهدر والفساد التي تعم البلاد.