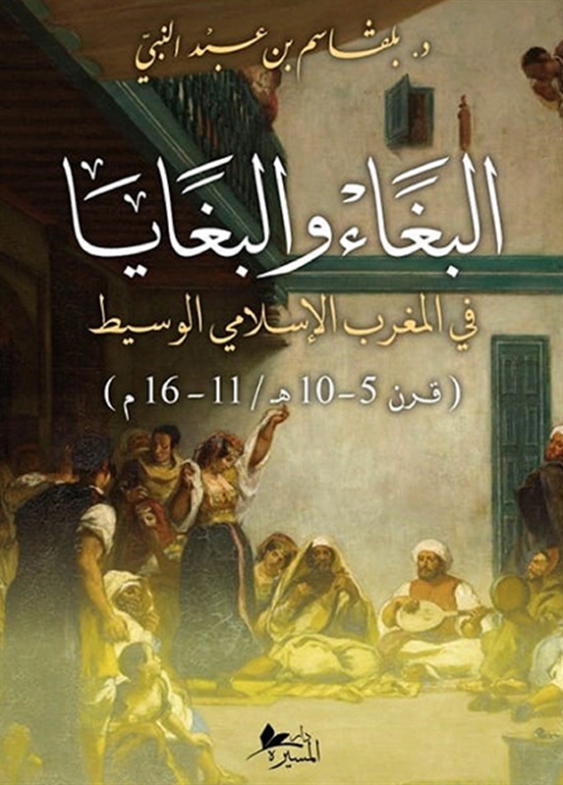

جاء الكتاب في أربعة فصول، أوّلها «المرأة في مجتمع المغرب الإسلامي الوسيط» الذي انقسم بدوره إلى قسمين: الأوّل تناول مفهوم «البغاء» وعلاقته بالمرجعية الإسلامية التي ربطته آلياً بالزنا، والثاني اهتمّ بنظرة المجتمع إلى المرأة. وخصّص الفصل الثاني لدواعي البغاء التي راوحت بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فيما حمل الفصل الثالث عنوان «البغاء والبغايا» وبحث في البغاء ودوره، متوقّفاً عند كتاب «نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب» لأحمد التيفاشي الذي وضع فيه «مسحاً شاملاً للظواهر الجنسية المتخفّية والظاهرة في المجتمع الإسلامي». أمّا الفصل الرابع من الكتاب، فكان بعنوان «مواجهة البغاء» وتفحّص دور السلطة الحاكمة في مراقبة الظاهرة وموقف الشريعة والعرف الاجتماعي ودور الأولياء الصالحين (المتصوّفة) الذين عمل بعضهم على الحد من هذه الظاهرة كما سعى آخرون إلى تبريرها.

ويرى بلقاسم بن عبد النبي أنّ هذه الظاهرة مرتبطة أيضاً بنظرة المجتمع في المغرب الوسيط إلى المرأة عموماً. نظرة تكتنف «تناقضاً فكرياً وجدانياً» لأنها «من جهة تتعرّض للتبخيس بربطها بالجسد والجنس والتقليل من إدراكها الفكري والإنتاجي، ومن جهة أخرى تحظى بالأهمية القصوى حين ترتبط بالأمومة والصفات الحميدة مثل الطيبة والحنان والتضحية والمحبّة».

واعتبر الباحث أنّ الذهنية المغربية في العصر الوسيط ربطت المرأة بـ «الشيطان» وشابهت بين أفعالهما، ومن هذه الصورة الشيطانية تعالت الأصوات لعزل المرأة لأنّها «فتنة» ولا بد من العباءة والحجاب حتى «يتّقي المجتمع شرورها». كما استندت هذه النظرة إلى «الحديث النبوي الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُبّ الرجل الحازم من إحداكن». ولكن الباحث يعتبر أن هذا الاستناد خاطئ، فـ «الحقيقة في هذا الحديث حسب أهل العلم أنّ المرأة تغلّب العاطفة في الحكم في معظم أمور حياتها بدلاً من عقلها».

ويعتقد الباحث أنّ السردية الذكورية هي التي ألبست المرأة هذه الصورة من «النقص» ووضعها في صورة شيطانية. وتناول الباحث أيضاً مقاومة المجتمع لهذه الظاهرة التي شارك فيها الفقهاء والأولياء الصالحون بمجموعة من العقوبات الزجرية التي صاغها «العقل في المغرب الوسيط» حسب تعبير ابن عبد النبي.

ظلّ البغاء حاضراً رغم القوانين الزجرية والعرف الاجتماعي والشريعة

وتوقّف عند دور الأولياء في مقاومة الظاهرة، فقد لعبوا دوراً فعّالاً في الحياة اليومية في المغرب الإسلامي، اعتماداً على «كراماتهم وسلطتهم الرمزية والذهنية وتنوع الكرامات». وقدّم في ذلك أمثلة مثلما أوصى به الولي الصالح الماجري مريديه في قوله: «إيّاكم ومجالسة العجائز، فإنّهن يستدعينكم إلى مجالسة الصغيرات منهنّ»، كما حاربوا «الخلوة بين الرجل والمرأة» باعتبارها من المفاسد. واعتمدوا الكفالة الاجتماعية لتجنيب المرأة الإحساس بالحاجة واعتبروها ضحية، وليست مدانة، وحثّوا على مساعدة الفتيات وتشجيعهن على الزواج «لتحصينهن من الوقوع في الفاحشة». لكن هذا الدور الإيجابي الذي قام به بعض المتصوّفة لم يمنع من وجود آخرين في التاريخ المغربي الوسيط خلقوا البدع ومسّوا جوهر العقيدة الإسلامية وفق الباحث.

إلى جانب مقاومة المجتمع للظاهرة من خلال منظومة العرف الاجتماعي والأولياء الصالحين، «وفّرت السلطة السياسية كل إمكاناتها لردع خطر الدعارة على المجتمع المغربي الوسيط فاعتمدت القوة في بداية تكوّنها وسخّرت أجهزتها الأمنية والرقابية والردعية لضرب البغاء وكل من يمثله».

ويؤكد بلقاسم بن عبد النبي أنّ دراسة هذه الظاهرة كانت محفوفة بالمخاطر نتيجة «الدخول في المحظورات وغياب النصوص الواضحة التي توثّق لها». واعتبر أنّ المرجعية الإسلامية والذهنية المحافظة والأعراف التي حاصرت المرأة، لم تقدر على منع البغاء الذي كانت له أشكال شتى علنية وسرية، إذ «تنوّعت دور الدعارة في المغرب الإسلامي الوسيط بين الدور العمومية المتمثلة في الفنادق والمواخير وتحت إشراف السلطة التي تجبي منها المداخيل، والدور الخاصة السرية، إما منازل بعيدة ومنزوية يأتيها الزبائن خلسة أو استراحات تقدّم شتى أنواع الخدمات وتوفر أساليب الراحة والمتعة للمسافرين والتجّار». كما تطلّبت هذه «المهنة» منظومة من الوسطاء رجالاً ونساءً.

اخترق هذا الكتاب المسكوت عنه ليتناول ظاهرة «غيّبتها الذاكرة من الروايات واعتبرتها من المحرّمات وألقتها على الهامش»، فالبغاء لم يغب عن التاريخ العربي الإسلامي رغم القوانين الزجرية والعرف الاجتماعي والشريعة الإسلامية. واختتم الباحث كتابه بملحق لوحات تجسّد حضور المرأة في الفضاء العام وفي مجلس أنس، وصور متخيّلة عن الخيانة الزوجية، وهذه المجموعة الكبيرة من الصور هي ترجمة لتصوّر حضور المرأة في المجتمع المغربي الوسيط.