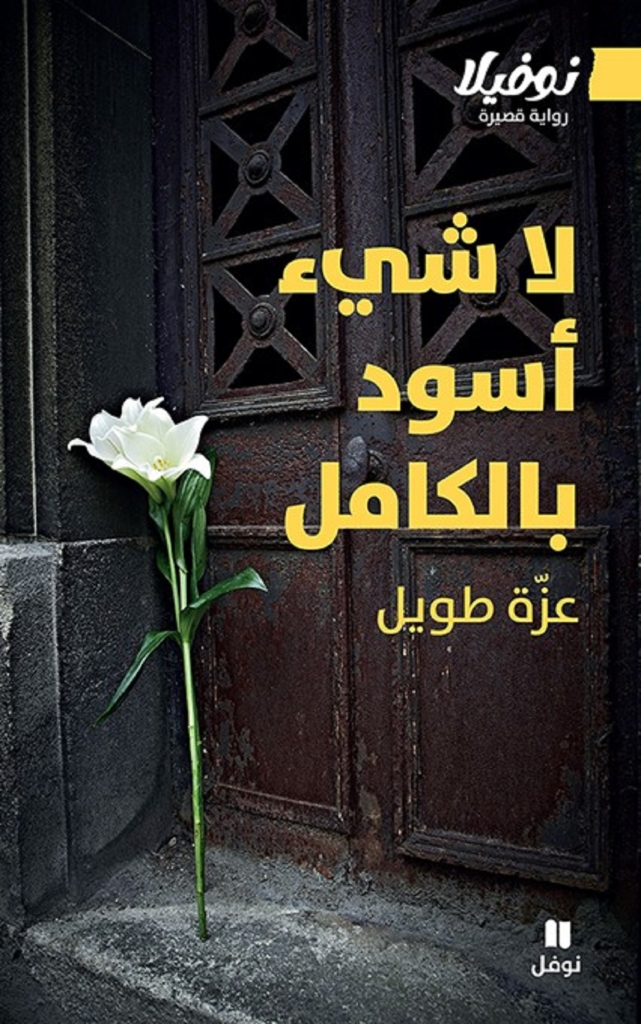

إقحام «لا شيء أسود بالكامل» ضمن خانة النوفيلا قد يمثل إرباكاً للناقد لقلة المقالات العربية الجدية التي تتناول هذا الفن في غمار الاستخدام المرتبك للمصطلح وصعوبة تأريخ مراحل تطور هذا الصنف وما يفرقه عن الرواية أو القصة. إلا أن ذلك التصنيف لا يمثل إرباكاً للقارئ الذي تضعه طويل أمام بانوراما ذكية لحياة عائلة واحدة بأجيالها الثلاثة يرويه صوت واحد يهيمن على السرد وهو صوت البطلة، وتطعّم هذه البانوراما بتأملات حول ثيمات مهمة أولها الموت الذي يبدو الهاجس الأساسي للراوية التي تبين سطوته في الفصل الافتتاحي في مشهد الجنين السقط وما يولده من جدلية تناقض تتمثل بالتمسك بالحياة في مواجهته: «سأجلس على العشب. سأتربع وأبدأ بإزاحة التراب بيديّ. لن أحفر في التراب عميقاً. لا أريد لها أن تكون وحيدة في حفرة عميقة. سأضعها هناك، ملفوفة بقماشة، وسأعيد التراب إلى مكانه. كأن شيئاً لم يكن. سأغرس من ثمّ نبتة صغيرة، قد تكون نبتة لافندر، أو حبقة صغيرة خضراء»، أو مواضيع شائكة أخرى مثل الأنوثة والأمومة والضغط الهائل الذي ترزح تحته المرأة في علاقة زواج غير سوية والتبعات النفسية لذلك على صحتها النفسية والجسدية وصحة أطفالها وتبعات ذلك عليهم بعد أجيال متعاقبة.

كما لا يغيب الحب بين البطلة وشريكها كوصفة ناجعة ضد الموت والقباحة وموازين القوى الجندرية، إذ تبدو الأجواء بينهما في زياراتها المتكررة إلى الفيلا المهجورة في سوق الغرب، والأجواء الرومانسية التي تصاحب لقاءاتهما حيث يبدو الاتصال الجسدي أقرب إلى انسجام روحي منه إلى علاقة جسدية صرفة: «مررت لساني على يديه ليدفئهما، ثم على شفتيه، فرقبته، فأذنيه، أردته حارّاً، أردت أن نتبادل حرارة جسمينا، فيصبح الإحساس بالوحدة أقل صقيعاً. أنزلني إلى بطنه وقال: قبّليني أكثر. صرت أقبله وأضع أنفي البارد على بطنه. كانت فرصة أخرى لتدفّق حراري بين ذرّات جسمينا. رحت أدغدغه بأنفي وأقبّل بطنه كله، وصدره، وقلبه، وصرّته، وكل ما تحتها. لم يكن عضوه منتصباً، ولم يعنني الأمر».

تستفيد طويل من مرونة فن النوفيلا الأشبه بآلة الأكورديون في القدرة على توسيع السرد إلى تخوم الرواية أو تضييقه حتى حدود القصة، فتهرب من «الوصفة التقليدية» في وضع الشخصيات والأحداث في أماكنها الاجتماعية والسيكولوجية وغيرهما من حيث علاقاتها بالمجتمع وبغيرها من الشخصيات، ليعبر القارئ خفيفاً بين فانتازيات مطعمة بالتجربة وتأملات وذاكرات مختلفة، «تؤكد أن العمر رحلة، والحياة ممرّ، والوجود أكبر من شرطِه». كما تسمح تلك المرونة بتوزيع السرد على أمكنة متعددة بين بيروت التي تستحضر فيها طويل أيضاً جدلية الحياة والموت، من مجازر صبرا وشاتيلا التي تتزامن مع ميلاد البطلة، والكرنتينا التي تُقتل فيها الجدة في غمار أحداث 1958، وتقاليد اللبنانيين في الحرب، إذ تتمسك إحدى الشخصيات بحرام أزرق عتيق كدليل على نجاتها عند اختراق القذيفة ومرورها من فوق رأسها مباشرة، إذ «يوم تتخلى عن الحرام الأزرق، ستكون قد تخلّت عن كل رغبة لها في الحياة».

تحضر مجازر صبرا وشاتيلا والكرنتينا ومآسي حمص

كما تحضر حمص بمآسي الحرب السورية التي تغيّر مصائر بعض شخصيات الرواية، وباريس بإشكالياتها الاجتماعية والثقافية في التعامل مع المهاجرين والغرباء ولا سيما العرب التي أكثر ما تتبدّى في تصرفات رجال الأمن في المطارات. كما أنّ الزمن في «لا شيء أسود بالكامل» لا يسير على نهج مطرد، إذ لا بد للماضي من أن يسبق الحاضر، والحاضر لا بد من أن يأتي قبل المستقبل بحيث يمثل الإخلال بهذا الزمان الهندسي الأشبه بانطلاقة السهم من كبد القوس إلى هدفه إرباكاً للراوي. إرباك يصفه الكاتب المصري الكبير ادوار الخراط بدقة كبيرة: «حتى إذا ما استخدم الكاتب ما يسمّى باللقطة الإرجاعية أو اللقطة الخلفية، فهو يحرص أن يمسك بيدك ويقول انتبه، سوف أعود الآن من الماضي ثم ينتهي من ذلك فيستأنف سرده التقليدي».

تبدو نوفيلا عزة طويل خارج هذا الإطار التقليدي تماماً إذ تتوافر فيها كل تقنيات «الحساسية الجديدة» بمصطلح الخراط نفسه من كسر الترتيب السردي الذي يتصاعد ويتفاقم ويطّرد ثم تنحل عقدته التقليدية في نهاية المطاف، وكذلك عدم الوقوف عند ظواهر الأشياء بل الغوص إلى دواخلها، فنرى الأب الواقف فوق قبر ابنته يتأمل في تسجيلاتها الصوتية يتخطى دائرة الألم والفقدان الأولى الخاصة بالموت ليصير هذا الأخير مادة للتأمل: «صوتها لم يعد يكبر، كيف السبيل لأسمع صوتها، زائداً عدداً من الأيام؟ أدرك فجأة أنّ الصوت يكبر أيضاً، وتترك الأيام أثرها فيه، أصبح يستشعر كل ضعف يطرأ على العضلات يوماً بعد يوم، كيف تصبح حركتها أبطأ، وتترسب الدهون حولها وتنحطّ الأنسجة. أصبح مهندس حناجر، يميّز عمرها من دون أن يخطئ تقديره مقدار يوم واحدٍ حتى».

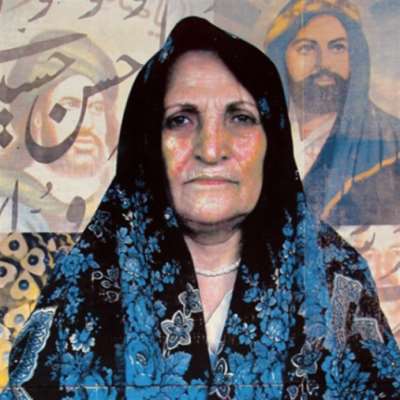

كما أن أهميتها تكمن في عدم التزامها بشكل سابق محدد يفرض عليها قالباً نمطياً، إذ إن الكاتب ينظر عادةً إلى القوانين بعد كتابة العمل وليس قبله، وهو ما يفسر عدم وقوف الكاتبة اللبنانية والمقيمة في كندا طويلاً أمام دمغ كتابها الأول من الناشر بصفة النوفيلا. إذ إن روح العمل وميكانيزمات تطوره الداخلي والمواصفات المثيرة لخلق الدلالة التي يشارك فيها القارئ تجعل «لا شيء أسود بالكامل» فسحة ملونة فيها الكثير من المساحات الاقتحامية أو الأليفة، حيث يغدو الموت نفسه أليفاً وشاعرياً أحياناً: «مذاك الحين ما عدت أزور المقابر أبداً، صرت كلما علمت بموت أحدهم، أبحث عن الصور التي أحضرتها أختي، وأتأمل في رومانسية المشهد. ليس الموت داكناً إلى هذا الحدّ، وإلا لمَ بعثت المقابر، مقرونة بالمطر، كل هذه الرومانسية. أصبحت صوري تلك، ملاذي الذي أجابه به ثقل الموت، فأنعم فيها النظر، وأسمع عبرها صوت ارتطام حبات المطر بالتراب، وأتصور أن الموتى لا يعطشون».