أيّد سارتر في أيار (مايو) 1948 قيام دولة إسرائيل، مطالباً بتأسيس «دولة فلسطينية مستقلة، حرّة ومسالمة». و«فلسطينية» هنا تعني «إسرائيلية»، إذ إن كلمة «إسرائيل» لم تكن دارجة ساعتئذٍ، حتَّى حدود 1967، سرقت الصهيونيَّة العالمية حتَّى اسمَ فلسطين لتسمِّي به كيانها، في التباس مقصود. في السياق نفسه، دافع سارتر عن روبرت مزراحي (Misrahi)، أحد طلبته الصهاينة، الذي كان يحاكَم في شباط (فبراير) 1948 لتورّطه في عملية إرهابية قام بها ضد المصالح الدبلوماسيَّة البريطانية في باريس، عبرَ انتسابه إلى عصابة «شتِرنْ» الصهيونية. كان تصريحُ سارتر في المحاكمة، مستنِداً إلى عبارات وتحاليل عِرقيَّة مقيتة، بلغت حدَّ سلب الفلسطينيين حتَّى اسمَهُم باستعماله كمرادف للإسرائيليين: «من واجب الآريين مساعدة اليهود والقضية الفلسطينية. فالمشكل يتعلَّق بكل الإنسانية، نعم إنه مشكل إنساني».

في المدة نفسها، وقبيلَ الإعلان الرسمي عن ولادة كيان إسرائيل، بعث سارتر برسالة تأييد وتضامن إلى «الرابطة الفرنسية من أجل فلسطين حرة» بتاريخ 25 شباط (فبراير) 1948 يتهم فيها الحكومة البريطانية بتسليح عرب فلسطين وتشجيعهم على قتل اليهود لتبرير بقاء بريطانيا في فلسطين. للمفارقة، سارتر الماركسي يرى هنا في بريطانيا قوة كولونياليَّةً، فيما لا يرى في الصهاينة ذلك. كما أنَّه يَسِمُ، في النص نفسه، العربَ بعبارات قدحيَّة: «العصابات العربية تستعِدُّ في مناطق حيفا؛ إن القنَّاصين يُعَفِّنون البادية، كل شيء مهيَّأٌ للمذبحة»، كما يتَّهم العرب بنية إبادة اليهود: «لا نستطيع التَّخلِّي عن قضية اليهود إلا إذا قبلنا طواعيةً نعتَ أنفُسِنا بالمجرمين [..] علينا مدّ اليهود بالسلاح، هذه هي المهمة العاجلة للأمم المتحدة». لن يراجعَ سارتر أبداً هذا الموقف، رغم أنَّ تاريخ الأحداث، كما سطَّره المؤرِّخون الفلسطينيُّون ونزهاء «الإسرائيليين» على حد سواء يبيِّن أن المذابح كانت من اقتراف الصهاينة فقط.

في نظرة أحاديَّة تختزل الصراع في عذابات جانب واحدٍ، وتنساق وراء المُمَاهاة المغلوطة بين اليهودي والصهيوني والإسرائيلي، قدّم سارتر سبب انحيازه هذا، المناقضِ للمدرسة السياسيَّة والفكريَّة التي ينتمي إليها، في الاستناد إلى التاريخ ومناهضة الاستعمار كيفما كان، قائلاً: «لقد قبلنا أن يُساق اليهود كالقطعان إلى غرف الغاز وكانت النتيجة في النهاية أن دفعت إلى هذه الغرف قطعان أخرى من الآريين».

يبني سارتر موقفه هذا على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، متناسياً ما حاقَ بالفلسطينيين بموجب قرار التقسيم، وأنَّ العنف الكولونيالي يولِّد العنف الثوري، الذي كان وراء روح المقاومة الفلسطينيَّة في الدفاع عن قُراها ومدنها. وهو، في هذه المرحلة من تأييده إنشاءَ كيان وطني إسرائيلي في فلسطين، كان لا يقيم أدنى اهتمام بالشعب الفلسطيني وحقه التاريخي في السيادة على أراضيه.

لم يبدأ سارتر اهتمامه بمصير الشعب الفلسطيني إلَّا في عام 1965. فرغم أنه أيّد ثورة يوليو المصرية وساندها ضد العدوان الثلاثي، إلَّا أنه ببرمجته لعدد خاص من مجلته «الأزمنة الحديثة» لفتح «حوار بنّاء بين اليسار العربي واليسار الإسرائيلي»، فإنَّ الأمر لم يَعْدُ كونه محاولةً في حدود النقاش الفكري، وتغيّراً طفيفاً عبر اعتباره نزاعاً بين مضطهَدين يصعب حله، و«يستوجب التسليم بحقيقتين متضادتين: لا بد من كيان وطني لضحايا اللَّاسامية القدامى، ولا بد أيضاً من تمكين الفلسطينيين من حقهم في الرجوع إلى أرضهِم، مع حق اليهود في البقاء والعيش في فلسطين». في هذه المرحلة، كانت قضية الفلسطينيين قضيَّة لاجئين فقط. إلا أن الندوة الصحافية لسارتر في تلّ أبيب (بتاريخ 29 آذار/ مارس 1967) التي امتدح فيها «الإنسان الإسرائيلي وتجربته في الكيبوتزات الاشتراكية الجديدة الرائدة والمثالية»، كانت ضرباً من إسقاط تجربة الكولخوزات والسوفخوزات السوفياتيَّة على واقع كولونياليٍّ يتعامى عنه هو وجُلُّ اليسار الغربي. واقع لم يتغيَّر حتى الآن، وكشفَ عنه طوفان الأقصى في غلاف غزة بشكل جليٍّ: فهذه التجمُّعات الاستيطانيَّة في شكل جمعيات زراعيَّة، ما هي إلَّا كيانات استعماريَّة فوق أراضٍ فلسطينيَّة بحماية فرق عسكريَّة كاملة.

بعد أشهر على نشوب حرب 5 حزيران (يونيو) 1967، سارع سارتر مع شخصيات أخرى من اليسار الفرنسي إلى توقيع عريضة تُحَمِّل العرب مسؤولية اندلاع الحرب، وتقترح فتح مفاوضات مباشرة بين دول ذات سيادة، من دون أيِّ ذِكر لحقوق الفلسطينيين. كأنَّ هذا التّغييب لأصحاب الأرض الشرعيين يجد حلَّه، مثل الحلف الإبراهيمي المطروح حالياً في تفاهم دوليٍّ بين الكيان الصهيوني والأنظمة العربيَّة.

هذا الموقف المخزي والمهادنُ لأحد أعتى وجوه الكولونياليَّة ساعتئذ، سيجعل سارتر يتحرَّج من المشاركة في «مؤتمر هافانا الثقافي» الذي أقيم في كانون الثاني (يناير) 1968، جامعاً المثقفين الملتزمين لستين بلداً من العالم الثالث وأوروبا. كأنَّ سارتر تهرَّب من ملاقاة أصدقائه من العرب واليسار العالمي، خوفاً من أن يفحِموه لما اتَّخذه من مواقف صارت شبه محايدة، لكنَّها في حيادها تقف مع المستعمِر. وما لبث أن جاء الرَّدُّ عنيفاً من طرف جوزي فانون، أرملةِ رائد مناهضة الكولونياليَّة على مستوى التحاليل والتفكيكات الفكريَّة، المارتينيكي فرانز فانون: عبر بيان صحافي نشرته جريدة «المجاهد» الجزائريَّة، اتَّهمت جوزي فانون، سارتر بـ «ركوب موجة هستيرية يشنها اليسار الفرنسي على العرب». وطَالَبَتِ الناشرَ الفرنسي المناهض للكولونيالية فرنسوا ماسبيرو بحذف تقديم سارتر لكتاب زوجها الراحل (معذّبو الأرض) من كل الطبعات اللاحقة: «من الآن فصاعداً، لم يعد يربطنا بسارتر شيءٌ، لم يعد ثمَّة أي رابط بين سارتر وفانون. إن سارتر الذي كان يحلم في عام 1961 بمشاركة صانعي التاريخ، تاريخ الإنسان، قد التحق بالصف الآخر صف القتلة، أولئك الذين يقتلون في فيتنام، وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا وأميركا اللاتينية». كان بيان أرملة فانون محقّاً في ما يخصُّ الشرق الأوسط، ولكنه كان مجحِفاً بحق سارتر في ما يخصّ دعمه لفيتنام وكوبا.

سجّل سارتر موقفاً حول الصراع العربي-الصهيوني بعد حرب 67 في حديث يعود إلى عام 1969. يومها، دعا إلى فتح مفاوضات مباشرة بين العرب وإسرائيل على أساس الاعتراف بوجود إسرائيل مقابل أن تتخلَّى عن الأراضي التي احتلتها بعد 5 حزيران 1967، مع حلّ عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين: «إن كان لليهودي حق البقاء في وطنه إسرائيل، فإن هذا المبدأ نفسه يعطي الحق للفلسطيني في الرجوع إلى أرضه». ما زالت مقاربة سارتر للقضيَّة الفلسطينيَّة تُخْتَزَلُ في مسألة اللاجئين. في الحديث نفسه، ينتقد بشدة حظر ديغول تصدير الأسلحة لبلدان الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل. حالة نادرة يؤيِّد فيها يساري السّباق نحو التسلّح بدلَ خياَي السَّلام أو الحسم بالعنف الثوري الذي كانت تميل إليه حركة التحرر العالمي في أواسط القرن العشرين.

في 1970، أعلن سارتر مساندته لمجموعة ماويَّة، من أقصى اليسار الفرنسي، تطلق على نفسها اسم «لجنة إسرائيل-فلسطين» هدفت إلى تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين «التقدميين» والدعوة إلى حل ثوري ضِمنَ ثورة اشتراكية يحققها تحالف قوى اليسار من الجانبين. الخدعة السارترية هذه المرة هي إمكانية أن تتولَّد عن الصهيونية حركة يسارية حقيقية. تناسى سارتر أن الكيان الصهيوني، كحركة كولونياليَّة، قامَ على قوى وشخصيات تدّعي التقدمية والعلمانية، وأن غالبيَّة من استباحوا دماء العرب في الحروب كانوا من مشارب الحزب العمالي، الذي يبقى في جوهره صهيونياً، مهما ادّعى صلته بالأممية الاشتراكية.

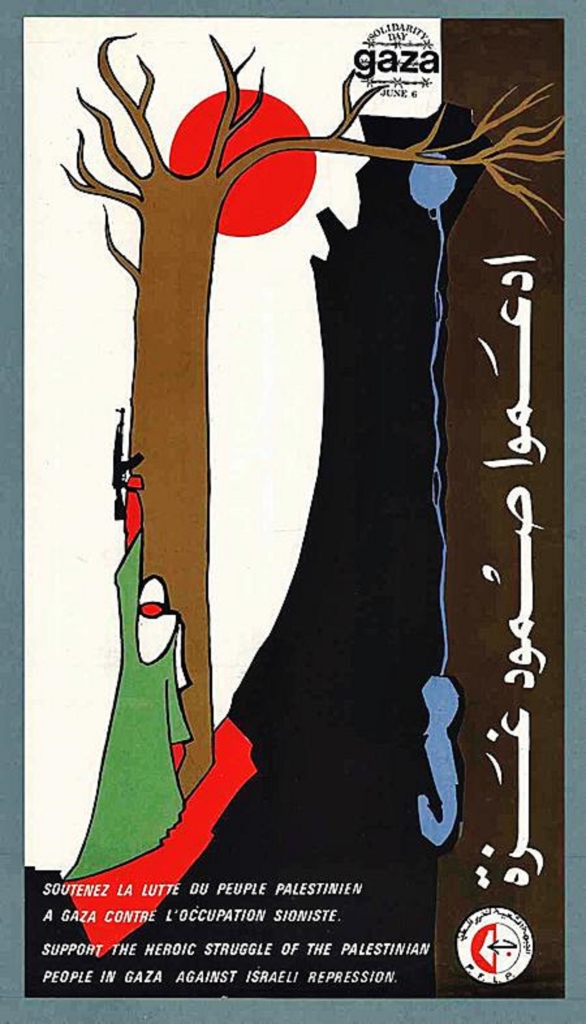

مُلصق للمناضل والكاتب الراحل غسان كنفاني (1970)

بعد حرب 1973 مباشرة، أدلى سارتر بحوار لجريدة «عال همشمار» الـ«يسارية» الإسرائيلية، مدّعياً أن هذه الحرب «دفاع من أجل بقاء ثلاثة ملايين من البشر ضد مئة مليون من العرب». الأمر بالنسبة إليه، ليس مسألة ظاهرة كولونياليَّة، وإنما نزعة مَرَضِيَّة تدميرية للعرب تجاه اليهود، تجاريه الحكومة الفرنسية الديغوليَّة الموالية للعرب وفقاً لرأيه. الشيء الوحيد الجديد في موقف سارتر، تحذيره الحكومةَ الإسرائيلية من كل نزوع توسعية على حساب العرب. في نهاية المطاف، هو لا يقرّ بوجوب حل المشكلة الفلسطينية إلا من زاوية مصلحة إسرائيل: «إن اعتبار إسرائيل كجسم غريب عن المنطقة سينتهي حالما تجد المشكلة الفلسطينية حلاً لها [..] إن الأمة الإسرائيلية لا يمكنها أن تدومَ إلا عندما تنجح في التوفيق بين حقوقها الخاصة وحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في الملاجئ».

مملاءَةً للصهيونيَّة، وقّع سارتر في سبعينيات القرن العشرين عريضةً ضد قرار الأمم المتحدة اعتبارَ الصهيونية شكلاً مِنْ أشكال العنصرية، لكنَّه بخطابه في عام 1976 أثناء احتفال تكريم أُقيم على شرفه في سفارة إسرائيل في باريس، في مناسبة منحه شهادة دكتوراه فخرية من جامعة القدس المحتلة لصداقته لإسرائيل ونضاله الطويل ضد «الاضطهاد واللاسامية»، نَصَحَ بـ«ضرورة الاعتراف بالشعب الفلسطيني وفتح حوار بنّاء مع قادته من أجل إحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط». وبذلك تكون هذه نقطةَ التَّحوُّلِ الأهم لدى سارتر، إذ لم يعد الأمر لديه مختزَلاً في مسألة لاجئين. كانت تلك المرّة الأولى التي يتحدث فيها عن الفلسطينيين كشعب مكتمل الأركان وذي حقٍّ، مع الإشارة إلى أنَّه كان يستعمل عبارة «حق عربي» العامَّة والملتبِسة التي تذوب فيها الهوية الفلسطينية داخل الهوية العربية من منظور غربي تحقيري.

أما بخصوص اتفاقيَّة كامب ديفيد التي نرى فيها استسلاماً، لا سلاماً، فرأى فيها سارتر شجاعةً مِنْ قِبَلِ السَّادات، بحيث يصير الأخير ممثِّلاً لأمة بكاملها في الاعتراف بالكيان الصهيوني. رأى في انحناء السادات أمام ضريح شهداء النازية من اليهود «أسطورةً عميقة ترمز إلى اعتراف الإنسان العربي باليهودي والإسرائيلي».

في الخلاصة، مواقف سارتر حول الصراع العربي ـ الصهيوني خطابٌ مزدوج، متناقض، لا تاريخاني، لا يوجِّه أصابع الاتهام لإسرائيل إلا بطريقة ملتوية، غير مباشرة، من منطلق الخوف من تدميرها، مستعيداً وعيه الشقي بنزعة إبادة اليهود لدى الأوروبيين؛ وكذلك خوفاً، كما اليوم، من أن يُتّهم بالعداء للسامية؛ بحيث ما وجدنا له عبارةً أكثر تذبذباً وتلفيقاً من قوله: «لا أعتقد أن إسرائيل من صنع الإمبريالية، لكنّ العرب يقولون ذلك وتبدو الأحداث في كثير من الأحيان كعدوان 1956 مثلاً كأنها تعطيهم الحق في قول ذلك». يبقى سارتر، شأنه في ذلك شأن اليسار الأوروبي بصفة عامة، أقرب بكثير إلى وجهة النظر الإسرائيلية، انطلاقاً من ماضي الهولوكوست الذي أصبح الشعب الفلسطيني، حاضراً، عرضةً له أكثر من الغرب ومشتقاته الكولونيالية.

المصادر

● Jean Paul Sartre: Situations VIII‚ Gallimard‚ Paris‚ 1971 ــ

مجلد يشمل كل مقالاته وتدخلاته ومحاوراته السياسية بخصوص فلسطين والمسألة اليهودية.

● سارتر والفكر العربي المعاصر، تحرير: أحمد عبد الحليم عطية، دار الفارابي، بيروت، 2011.

● Abdelkebir Khatibi: Vomito blanco‚ le sionisme et la conscience malheureuse‚ Union générale d’éditions‚ Paris‚ 1974.

عبد الكبير الخطيبي: دموع الوعي الشقي *

عندما أصبح سارتر امتثاليّاً، أصبح لديه في نهاية المطاف موقفه الصهيوني الاشتراطيِّ، ليجد نفسه مجبَراً على عدم إعطاء تمزُّقِه معنى إيجابياً، معنى ثورياً إيجابياً. إنه يعيشُ، بطريقته الخاصة، رعب الوعيِ الشَّقيِّ. دعونا نكون واضحين، أنا لا أطلب من سارتر أن ينحاز إلى المواقف الفلسطينية، أنا ببساطة أحاول طرحَ الأسئلة، الإشارةَ إلى التناقضات في الفكر السياسي السارتري. في هذا الفكر، فجوة مثيرة للسخرية، عبءٌ معيَّن للوعي الشَّقيِّ الذي عبره يَسْتَنْفِد الفكرُ نفسَهُ في ذريعة الموقف المزدوج، إذ يجدُ نفسَهُ غير قادر على الانجرار وراء العنف. لذلك فهو يَسْتَنْفد نفسَه في فراغِ المعنى. مِنْ هنا تنهمِرُ دموع سارتر، وبما أنَّه لا يبكي إلا قليلاً، في ما عدا مواقف الميلودراما (انظر سيرتَهُ: «الكلمات»)، فإنّ أنينَ هذه الدموع يتطلَّب منا رباطة جأش معينة، وحياداً قلبياً.

من منا لا يحب سارتر؟ سنجعل الأفكارَ التَّالية ترتعش على وترٍ آخَرَ. دموع سارتر ليست صوفيَّة (...)؛ بل إنها دموع وعي شَقيّ، إذ كانت الإبادة الجماعية النازية بمثابة خلفية لفكر جريح. لماذا هذا الاتهام الدقيق والمحترِم في الوقت نفسه لشخص سارتر؟ في ما يتعلق بهذا السؤال (أنا لا أعرف الحقيقة، أعرف فقط الرغبة في الحقيقة)، يتبنى سارتر أفكاراً امتِثَاليَّة ومتمركِزة حولَ العِرْقِ، أي إنَّ وجود إسرائيل حقيقة تاريخية لا يمكن دحضها، وأن المشكل العالِقَ هو قبل أي شيء، هو مشكل لاجئين فلسطينيين، لا مشكل شعب فلسطيني: وهو فارق أساسي تغطِّيه الصهيونية العقائدية، ولا تتحكَّمُ به الصهيونية الاشتراطيَّة، التي أعماها الشعور بالذنب. ماذا كان موقف سارتر تجاه الصراع العربي-الإسرائيلي منذ قيام إسرائيل حتى حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك العدوان الثُّلاثي عام 1956؟ في تحليل الصهيونية الإمبريالية، يجب أن يؤخذ هذا التاريخ الأخير في الحسبان، لأنّ الصهيونية اليمينية وما يسمَّى بالصهيونية الاشتراكية غالباً ما تلُفَّانِه بغطاءٍ من الصَّمت.

(...) إنّ الاختراق الاستثنائي الَّذي شكَّله «أيلول الأسود» كان قادراً على كشف نفاق الغرب، أو أخلاقيات سارتر اللامباليَّة. عبر إعطاء طابع كوني للعنف الثوري، يكشف هذا الحدثُ أيضاً القناعَ عن «سيناريو العقاب»، الذي يُطلَقُ عليه بشكل مبتذَل: الأعمال الانتقامية. ونحن نعلم أن إسرائيل طورت سيناريواً كاملاً، بتواطؤ تافه ومخادع مِنْ جانبِ جزءٍ من الصحافة الغربية. تنجح هذه الصحافة دوماً في إدانة الكفاح المسلح للفلسطينيين («إنهم إرهابيون»، كما يقول سارتر: نحن نعرف هذه النَّغمة) في حين توحي للرأي العام أنَّه على أي حال، لا بد من توقع الأعمال الانتقامية. من جانب إسرائيل: الفلسطينيون يُمارسون الإرهاب، الإسرائيليون ينتقمون فقط. وبالتالي، فإن الصحافة تمهّد الأرضية بإعطاء الذريعة لإسرائيل. لكن لا أحدَ ينخدع بهذا السيناريو. ومن الطبيعي أن تتصرف إسرائيل كما هو متوقع، كما هي الحال في فيلمِ رُعاةِ بقرٍ مضبوطٍ. كان هذا الرد متوقعاً، والجميع سعداء، لأن كل واحد من جانبه قام بواجبه بأمانة، واجبه المنحطِّ في تقديم قوَّتِه الإمبريالية في شكلِ فُرجَة، فرجة نفاقٍ مُمَرَّغٍ في الخطيئة والخطأ. من جانبه، يسبح سارتر في الازدواجية ويعلن: «للفلسطينيين الحق، في ظل الظروف الراهنة، في ممارسة الإرهاب.. ويجب على الإسرائيليين أن يدافعوا عن أنفسهم ضد هذا الإرهاب نفسه». رُعْبَان مطلَقان، أيُّهُما سيشرِّع للآخَر؟ إن إقامة تكافؤ بين رعبَين يؤدي ــــ كما في حالة سارتر ــــ إلى جدلية عدمية، إلى عدم التَّمييز بين عنف وعنفٍ.

إذا لم يكن سارتر مع تدمير دولة إسرائيل، فليستنتج من ذلك العواقب على أخلاقياته ودياليكتيته! فإما أنه يشعر بالذنب بلا حدود تجاه إسرائيل، وفي هذه الحالة أستطيع أن أفهمَ أنَّه، في الأفقِ المنظور، مع الطرف النقيض، وإمَّا أنه يحاول فقط تجاوزَ وعيهِ الشَّقيِّ.

سارتر يخشى اتهام إسرائيل؛ خوفه هو ممارسة للخير في هذه الحالة. إنه يبكي بجدية مثل طفل خانه الخوف، غير قادر على تشويه وجه الأب (أو الأخ) الطَّيِّب بلا حدود، والمذنب بلا حدود.

(٭) مقاطع من مقالة مجتزَأة من كتاب عبد الكبير الخطيبي «الحُمَّى البيضاء، الصهيونيَّة والوعي الشَّقيُّ» الذي كتبه في عام 1974، بعد زيارته المخيمات الفلسطينيَّة في لبنان. وهو كتاب سجالٍ مع الاستشراق واليسار الفرنسي وأوساطه الصهيونيَّة. في عام 1990، أعاد نشرهُ في طبعة مزيدة وبعنوانٍ أكثرُ تصريحاً: «مفارقاتُ الصهيونيَّة». المفارقة الأكبر، أنَّ الناقد والأديب المغربي الراحل زار الكيان العبري في تسعينيَّاتِ القرن الماضي ضمنَ وفدٍ من الإعلاميين والمثقَّفين المغاربة، وبإيعاز من السلطات المغربية. من المستغرَب أيضاً أن يستبعد الخطيبي هذا الكتاب، الأكثر سجاليَّةً وقوَّةً من بين كتبه، من الطَّبعة الفرنسيَّة لمجلَّدات أعماله الشِّبه كاملة. ينبغي لنا يوماً أن نقرأ لأحدِ نقَّاد الخطيبي دراسة بعنوان «دموع الخطيبي». يركز الخطيبي، بشكل غير مباشر، في هذا المقطع على تصريح سارتر تعليقاً على عملية ميونيخ (5 أيلول/ سبتمبر 1972)، بأن من حقِّ الفلسطينيين ممارسة «الإرهاب» لمواجهة المنكِّلين بهم. تصريح تكمن مفارقته وتناقضه في وسم سارتر الفلسطينيينَ، كما اليوم، بالإرهاب على عكس نظرائهم في حركات التحرر الكوبية والفيتناميَّة والجزائريَّة...