كتاب طليس طبيعة نقدية صريحة، إذا أحبّت أخذَت الحب هَوْناً ما، وإذا كرهَت أخذت الكراهية هَوْناً ما. أفكار المودة الكامنة لديه تجاه أي شاعر من الذين اختارهم لا تغادر منطق الروية. ولا أفكار سلبية في الكتاب حتى تلك التي توحي بانتقاد أحد مثل المتنبي في فضيلتَي الكرَم والفروسية المفقودتين في شخصيته والممتلئتين نعمةً في قصائده المدحية. وتعبير «هَوْناً ما» هو أفضل ما يمكن أن يُعتمَد في النقد، فالحبّ هَوْناً ما مثلاً هو دعوةٌ إلى الاعتراف بالحب وشَرحِه وتبيان جذوره وأغصانه ومادّته المستقبلية، ولكن مع ترك هامش فسيح ومقبول لإمكان أن يكون في ذلك الحب اندفاعٌ متهوّر. والكراهية هَوناً ما كذلك. «هَوْناً ما» هو التروّي، والصبر، من دون أن تأخذ من جمالية جرَيان المحبة التي يستدعيها المديح، و«هَوناً ما» المطلوبة في حال الكراهية أو الرفض، تعني التروّي فلا تأخذك الحمّى إلى الهدم، وتعني الصبر فلعلّ في الكراهية نسبة من التحامُل المرَضِيّ.

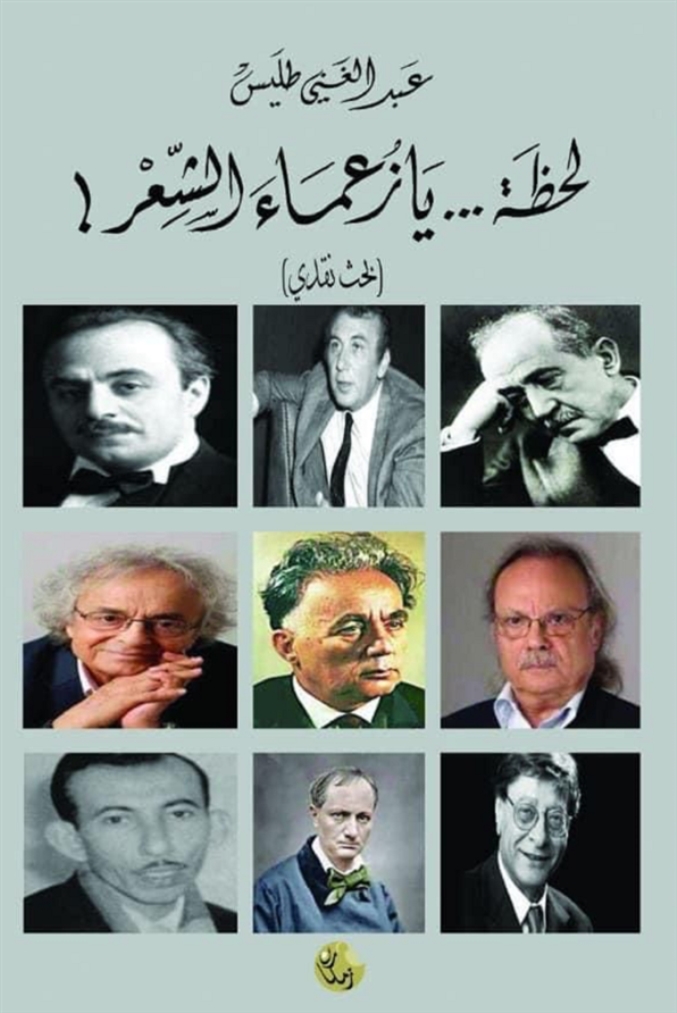

بين المتنبي، وأبي فراس الحمداني، وأبي نواس، وبودلير، وأحمد شوقي، وسعيد عقل، وأدونيس، ونزار قباني، ومحمود درويش، وبدر شاكر السيّاب، وأنسي الحاج، والموسيقي «المُقحَم» بين الشّعراء مارسيل خليفة، اختار طليس لكل واحد قضية معيّنة يطلّ بها على الشاعر المقصود تفاجئ في مضمونها بعيداً من جميع القضايا أو جميع الجوانب النقدية التي كتبها آخرون عنه. يحكي الناقد طليس كيف أنّ المتنبّي نجح في التعبير الخارق عن الكرَم والفروسية في ممدوحيه، وكان هو في حياته الخاصة والعامة بخيلاً جداً (لا يترك مالاً لعائلته في البيت إذا سافرَ مثلاً!) وكان جباناً كبيراً لم يسُلّ سيفاً لقتال إلا عندما قُتِل، كما تقول روايته وليست بالضرورة صحيحة. يلحظ طليس تناقضاً ليس عابراً بل أساسيّ في تركيبة المتنبي الذهنية عبر هاتين الصّفَتين من دون أن يقترب طليس من شاعرية المتنبي ومستواها الذي يعتبره «في أعلى عِلِّيِّين».

مع أبي فراس الحمداني «اكتشافٌ» أنه أول شاعر رومانسي عند العرب رغم أن الفارق بين زمن أبي فراس وزمن الرومانسية حوالى الثمانمئة سنة. سبَقَ أبو فراس حال الشكوى وبث الأحزان للطبيعة والبوح بالآلام إلى عناصر وكائنات حية (الحمامة!) ومناجاة الزمن والأشخاص في قالب روحي يظهَر صاحبُه خالياً من أي قوّة، ويحكي همومه وأفكاره في قالب من فتح الذات على مصراعيها، واعتماد اللغة الذائبة في حرارتها التي تذوّب الموضوع معها... على مرأى الطبيعتين الخارجية العامة، والداخلية الخاصة. كل ذلك يضع أبا فراس في رأس قائمة الرومانسيين العرب، وأكثرهم قدَماً من مؤسسي هذه المدرسة الفنية.

أمّا التوأمة بين أبي نواس والشاعر الفرنسي بودلير، فضربةُ معلّم قام بها طليس الذي أجرَى تواصُلاً حميماً بين تفاصيل حياة أبي نواس الشخصية من والدة ناشزة وعائلة محطّمة وضياع في الطرقات والحانات وإدمان على الخمر ورفقة الغواني والغلمان لتكون النتيجة شخصيةً شعرية صعلوكية، وكيان الشاعر الفرنسي بودلير من بيت مفرّغ من العاطفة ووالدةٍ صاحبة مزاج في هوى الرجال، وفقر حال حتى في اليُسر بسبب الجنوح إلى الإسراف ثم ضغطُ الديون ورِفقة الخمر وأهلها وملاهي الليل... هذه المقابلة بين حياة أبي نواس وحياة بودلير ثم النتاج الشّعري الذي طرَحه الاثنان كلٌّ على حِدة، كان اشتباكاً حبّياً قريباً جداً في معانيه وأسئلته ومتشابهاً في طرحه الأفكار والإرهاصات، ولو أنّ كلّ واحد بأسلوبه الذي لم يغادر التهكم على الحياة والإنسان والزمان. وهناك معلومة غير مثبتة حتى الآن تقول إنّ بودلير اطّلع بنفسه على ترجمات دلّتْه وقَادَتْه إلى أبي نواس، وتكلّم عنه ذات مرّة كما يقال.

يضيء طليس على أسلوب تربية نزار قباني في البيت (بقي حتى السابعة من عمره يرضع من ثدي أمه، وحتى الثالثة عشرة من عمره يأكل من يدها!) ليقَابِلَ الكاتب ذلك مع تطلّبه «الأميري» مع النساء كل حياته وشعره، وهو الأبرز والأكثر جماهيرية بين جميع الشعراء العرب.

أمير الشعراء أحمد شوقي كان غزيراً، ويمكن القول ماطراً في عدد قصائده، فلا تستطيع الآلة الحاسبة أن تواكبَه. وحسب عبد الغني طليس، فإنّ وضع نتاجه كله على الطاولة ومراجعته بدقة ومن دون استعراض كمّي ولا نوعي، بل بالبحث عن الشّعر نفسه، يُمَكّن القول إنّه في نصف شِعره تقريباً، يستحق صاحبه لقب «أمير الشعراء» (في تلك الحقبة من التاريخ، أي ربع القرن الأول من القرن العشرين)، أما النصف الثاني، فكلّه على بعضه قصائد مكرورة روتينية، ومع أنه صاحب طريقة خاصة في التأليف الشّعري، إلا أنه في هذا النصف، مقَلِّد مثْلُه مثل غيره من الذي لا يغادرون ما حفظوه وما كرّسوا كتابتَه في مئات الأبواب الشعرية المتناسخة!

سعيد عقل عند عبد الغني طليس ليس عباسيَّ التركيب الشّعري، بل هو أندلُسي حيث شاع الاهتمام باللفظة واللغة والبديع والبيان، وكان يعيش «جنون العظمة» في كل ما كان له من الكتابة والتصاريح والشّعر. جنون عظمة في الشعر واضحٌ لا لبس فيه. جنون عظمة في الآراء التي جاوزَت كل الحدود ولم يُسأل جدياً يوماً عنها. وجنون عظمة في التصاريح التي كان يطلقها بأجنحة فترفرفُ لا تقبل شريكاً أو توضيحاً، وجنون العظمة في الشّعر كان الأبرز والأقوى والأكثر حضوراً.

وفي عنوان البحث النقدي، يكتب طليس عن الشاعر نزار قباني ما يشي برأيه الواضح كـ «أكبر شعراء الكلاسيكية والتفعيلة والحداثة شاء من شاء وأبى من أبى». وإذ يُكبِر طليس لغة قباني الشعرية التي فتحت آفاقاً في ظلال المُفردة فلا تموت أو تضمحلّ، وفي سياق تركيب الجملة فيبقى منتعشاً بإيحاءاته ومعانيه، وفي قضية الخلق الجديد فيبني للأجيال، ونرى أنه يعزّ على طليس أن قباني في أواخر السنوات طرَح على الناس كتباً وقصائد هي دوران في قالب قباني قديم ركيك البناء.

الشاعر أنسي الحاج في كتاب طليس هو شاعر «ماذا صنعتَ بالذهب» وبعدَه «الرسولة» لا قبل ولا بعد. قبله كان هناك التيار الحداثيّ الجارف الذي كان أنسي أحد أركانه الشعريّة والفكرية، إذ إن تنظيراته للشعر الحديث هي الأكثر وجوداً بمفرداتها وغاياتها، وقد استُخدمَت أفكار أنسي لسدّ حاجة الشعر الجديد إلى منافحين عنه، وكِتابَا «لن» و«الرأس المقطوع» كانا بالنسبة إلى أنسي كما اعترف (بعد سنوات) للتخريب لا للبناء. كما أنّ «الوليمة» وما حولها كان تنويعات تأملية لا تحط على قواعد كأنها مزيج من «لن» و«وليمة» مع تسويات للحياة ومفاهيمها. نضحَ أنسي شِعراً ونثراً أدبياً رائعاً في مقالات في ملحق «النهار» كمعالَجة لمواضيع سياسية واجتماعية وإبداعية وثقافية مهمة. وفي إحداها قال عن فيروز سقفَ القول في بَشَر: «يا الله احفظها، فإذا كنتَ أنت الله فهي برهانُك، وإن لم تكن أنت الله فهي بديلُك».

محمود درويش الذي ما زال النقاد حتى اليوم ينسبونه إلى الغنائية في الشّعر، يخرج به طليس من هذه الأصول المعروفة عن شِعره، ويبتعد بها إلى حد خرق جدار الصوت في التسميات الشعرية. كان درويش حتى أواخر الثمانينيات غنائياً. بعدها شدّت الملحمة به إلى عوالمها وتنويعاتها الداخلية الصعبة وذهبت لُغَتُه إليها، فباتت الغنائية لمحاً خفيفاً أمام الاصطدام بالكون والزمن الذي اتخذَ طابع مرارة الفكرة المعقّدة أكثر من مرارة النص والمعاناة.

كان المتنبّي جباناً كبيراً لم يسُلّ سيفاً لقتال إلا عندما قُتِل

بدر شاكر السيّاب محروم، مع أنه أول موسيقي فتح صندوق الفرجة الإيقاعي أمام القصيدة العربية، وراح يختار مع التفعيلات والمواضيع دنيا جميلة من النصوص. أول شاعر موسيقي اختار الانقلاب على الموسيقى المعروفة في الشّعر وتلاعبَ بالتفعيلات كما يلعب الطفل بالرمل ويصنع معجزات، وغالبية ما كُتبَ عنه في الدراسات الجامعية كانت تتمحور حول الألم والشجن واعتلال النفس وتتهرب من دراسة موسيقاه. يتفنن طليس مع بدر شاكر السيّاب في إظهار الجماليات الإيقاعيّة بما وراء الحركات والسّكون وما بينها من عوالم إيقاع سكنت الشّعر العربي وميّزَتْه.

أدونيس في كتاب طليس شاعر عانى ويعاني من وسواس قهري. في شِعر أدونيس منذ ثلاثين عاماً، يتجلّى سؤال الحاضر والمستقبل وتُعاد صياغته. ويُطرَح عبر اليوميات و الكليات أو الجزئيات في حياته، عبر تشكيلةِ مفردات تصيب المعنى ذاته الذي يقصده الشاعر أو لا يقصده. يدُ أدونيس وعقله يذهبان معاً كرفيقين في الرحلة عينها منذ ثلاثين عاماً، يخطوان الخطوات ذاتها لا خطوات جديدة، ويحفران في التراب نفسه لا في تراب آخر يعطيه نتيجة أخرى.

وجبران خليل جبران لدى طليس أهلكه اللبنانيون في تحليل شخصيّته من دون أن يستقرّوا على حقيقة. فجبران لدى عارفيه اللبنانيين والعرب في أميركا المتحدثين عنه للدراسات والكتب، لا يُخشى أن يبدو «دون جوان» و«زير نساء» وكذلك تقول عنه النساء اللبنانيات اللواتي اعترفن بعلاقات مباشرة، بعد التعارف، معه، فلماذا تصرّ بعض الكتب على تصويره «سوبرمان عفّة»؟ فضلاً عن الحَيرة العجيبة حول النساء العاريات في لوحاته ولماذا لا يبدو عليهن أي اشتهاء أو أي أنوثة وإغراء، ليصل طليس إلى تفسيره الخاص لخلوّ أجساد النساء العاريات في لوحات جبران من الشهوة إلى التأكيد أنها أجساد ـ الأرواح، فكل امرأة «صاعدة» في اللوحة، تجد تحتها جسداً، بمعنى أنها هي الروح، وذاك الجسد مرميّ على التراب. وكفى بنا تحليلاً…

مارسيل خليفة الموسيقي والمغني الوحيد في هذه الكوكبة، ليس شاعراً، وإن نقطة الخلل التي انخرط فيها بلا هوادة هي خضوعه لذاته التي تأمره بالعيش في ذاكرة بطابِقَين: واحد للبدايات حيث الفنان بحاجة إلى الجميع وثان لحال النجومية حيث يحتاجه الجميع، وكيف يقتل الطابق الثاني المُكتَفي بنفسه جماعة الطابق الأول المُفْضِلِين عليه.

أما البحث حول مجلة «شِعر» وكيف أكلت أبناءها والأحفاد، فمن الغريب أنّ روّاد المجلة الكبار وصلوا إلى نتيجة تفيد بأنهم أخطأوا في ما فعلوا، ونحن لا نزال نعيش على ما فعلوا. في كتابه «لحظة... يا زُعَماءَ الشّعر»، يأتي عبد الغني طليس بأسئلة حرَفية إبداعية عميقة جداً عن ثلاثة عشَر شاعراً، ويقدّم أجوبة تُلفِتُ العقل البحثي في الحدود التي يقدمها بلا ادّعاء. أمّا التلطي خلف الحيادية المتّبَعة منذ زمن لكي لا نتجرأ على أي «مُكرَّس»، فهو نفاق، لتبقى المحاولات النقدية كتابات نمحو فيها حقائق أكثر مما نكشف، فذلك أول ما ألقاه طليس جانباً. «لحظة... يا زُعَماءَ الشّعر» يطلب إذناً من الشعراء لكي يقول كلمة، أحياناً من محبة وعمق وتساؤل، وأحياناً من غضب. لم يكن طلب الإذنِ واقعياً ما دام أنّ التصويب دقيق!