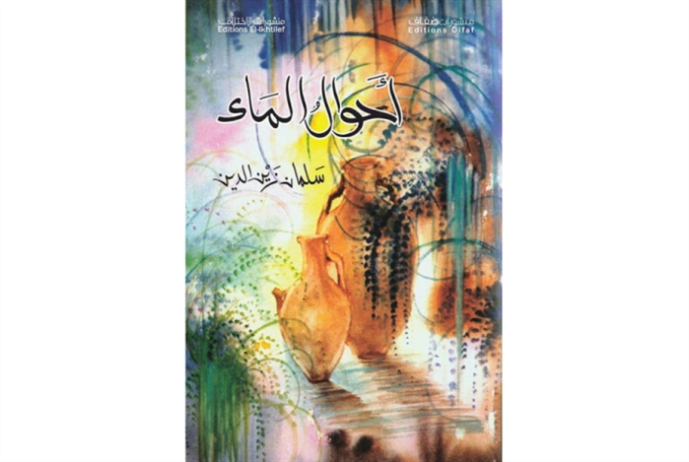

«أحوال الماء» هي المجموعة الخامسة للشاعر سلمان زين الدِّين، تلي مجموعاتٍ أربع هي: «زاد للطَّريق» (2002)، «أقواس قزح» (2012)، «ضمائر منفصلة» (2015)، «دروب» (2016). وتتضمَّن قصائد ومقطوعات قصيرة وقصيرة جدَّاً، منظومة وفاقاً لنظام التفعيلة، ما عدا بعض المقطوعات الموزونة والمقفَّاة. ويلاحظ أنَّ كثيراً من القصائد تتَّخذ بنىً سردية، مثل قصيدة «القمقم المرصود»، التي يمكن أن تمثِّل أنموذجاً للشعر السَّردي. يتميَّز هذا النَّوع من الشعر بأنَّ الانزياح فيه يشمل البنية السرديّة الشِّعريَّة وعناصرها المكوِّنة لها: إيقاع، معجم، تركيب، بلاغة، دلالة، أو معظم هذه العناصر، شريطة توافر الإيقاعين: الوزني والنَّغمي.

تبدأ المجموعة بالإهداء. يتضمَّن هذا الإهداء ثنائيَّةً تتمثَّل في حالين هما: رماد الزَّنزانة/ جذوة الإبداع. وإذ يهدي الشاعر المجموعة إلى من لم تخمد حال الرَّماد حال الإبداع، يفترض أنَّ حال الألم تخمد حال توقّد الإبداع، ويقرِّر أنَّ ما حدث سوى ذلك وعكسه، وهذا ما يقرِّره الشعراء والنقَّاد، فنقرأ لالياس أبو شبكة قوله: «اجرح القلب واسق شعرك منه/ فدم القلب خمرة الأقلام». هاتان حالان متلازمتان تفضي الأولى منهما إلى الثَّانية، ما يسمِّيه «أبو شبكة» «دم القلب» يسمِّيه «زين الدِّين» «الدُّرَّ»، وهذا «الدُّرُّ» الذي «نسعى إليه كامنٌ فينا»، وهو ما «يشغل فينا/ هوس الغوص عليه»/ في «قعرنا منذ الأزل»، والإبحار/ السَّفر ينبغي أن يكون إليه (ص 16).

للسَّفر مقامات وأحوال، وهي مقامات سفر الرُّوح وأحوالها؛ فالرّوح كما جاء، في قصيدة حوار (ص 47 ـــ 55)، «درَّة الجسم الأغلى»، وهو ــــ الجسم ــــ «الثّوب الذي يبلى/ على الدَّهر» يتبدَّل بتبدُّل الأسماء، وإذ يعيا تمتطي جسماً سواه؛ يحملها من يقظة النَّبع إلى البحر الذي تعشقه، وتمرُّ بأحوال الماء».

فما هي هذه الأحوال التي تمرُّ بها الرُّوح، كما يقول الشاعر؟ «أحوال الماء» هو عنوان المجموعة وعنوان القصيدة الأولى من قصائدها. الحال الأولى، من هذه الأحوال، هي حال الماء الغيمة. في هذه الحال تتمثَّل ثنائيَّة: غيمة تبكي الأرض التي ماتت/ تحيا الأرض في الشِّتاء، فتشكّل مفارقة مفادها البكاء يحيي الميِّت، الدُّموع الهاميات الهاطلات من السّماء تروي الأرض اليباس، فتخضرّ... هذه العلاقة بين حال البكاء الإحياء والموت هي حال الألم/ توقُّد الإبداع، والوصول من الحال الأولى إلى الثانية يقتضي المرور بأحوال ومقامات، من يتعامى عنها يصبح لعبةً تلهو بها كفُّ القدر، والمارُّ بها، في سفره يصنع قدره، وهنا يمكن الإجابة عن السؤال: «هل نحن الأُلى نصنع أقداراً لنا/ أم أنَّنا صنعُ القدر؟» (ص 19). تفضي الحال الأولى إلى الثَّانية، فإذ تحيا الأرض في الشتاء، وتغزل رياحه الهوج من الثلوج البيض ثوباً للعروس الأرض في يوم الزِّفاف، تتهيَّأ للخصب. ويمضي مسار التحوُّل، فإذا بالينابيع تنبجس وتجري الجداول، وتخضرُّ الخمائل... ويبحر الماء إلى البحار، ويعود من جديد، كأنّه الرُّوح ترتدي قمصاناً تتبدَّل، ليعلو، من جديد، غيمةً تبكي فتُحيي موات الأرض. والشاعر «خدين الماء» في حلِّه وترحاله وسفره وإبحاره... تشكِّل شموس العيش غيومه، ويمرُّ بأحوال تفضي به إلى أن يحلِّق بـ«أجنحة العبير».

مسار هذه الأحوال والمقامات يذكِّر بمسار الصُّوفيِّ

السُّؤال الذي يطرح، هنا، هو: يحلِّق إلى أين؟

مسار هذه الأحوال والمقامات يذكِّر بمسار الصُّوفيِّ المتشكِّل من أحوال ومقامات توصله إلى مقام الكمال، والعودة إلى موطنه الأوَّل: الجنَّة، فيعوِّض الفقد الذي حدث في أوَّل الخلق.

السَّعي، في هذا المسار، متعب كأنَّه ضربٌ في الصَّحراء، وهو، إذ يمضي فيه يلقي عصا التِّرحال عند نخيلها؛ حيث يتساقط عليه الرَّطب الجني، في تناصٍّ مع ما جاء في القرآن الكريم عن السيِّدة العذراء، عندما «انتبذت مكاناً قصيَّاً»! وإذ يرقى إلى هذا المقام يسبر أغوار المكان، ويروم «أقصى الرُّطب» لا تثنيه صعوبات عن تحقيق ذلك. و«أقصى الرُّطب» علاوةٌ دالَّة على بلوغ المقام الأعلى الذي يدلُّ عليه فضاء تساقط الرُّطب، وما جاء في قصيدة «قبل، مع، بعد»، ففي هذه القصيدة ينفخ الشاعر الرُّوح بالكلمات التي يصطفيها، في تناصٍّ آخر مع ما جاء في القرآن الكريم عن ولادة السيِّد المسيح، فتستوي الكلمات التي تنام على رسلها في بطون المعاجم، أو التي تموت ببطء، على عرشٍ يسمَّى «قصيدة»، ومعه تقوم الكلمات من الموت مثل «مسيحٍ جميل» (ص 35).

هوذا السَّفر المفضي إلى مقام القيامة، يمضي فيه «خدين الماء» حتَّى يحقِّق حلمه أو دونه يطوي الجناح (ص. 24) لا تصرفه صعاب عن «أراجيح الخطر»، وهو قدره الذي يصبو إليه، ويسعى إلى صنعه، وإن لم يفعل يصبح «لعبة تلهو بها كفُّ القدر».

يوظِّف الشَّاعر، في هذه المجموعة، ما يؤكِّد رؤيته: أسطورة إغريقيَّة هي أسطورة «سيزيف» وحكايتين عربيّتين مأخوذتين من ألف ليلة وليلة، هما حكاية السّندباد وحكاية الصيَّاد والمارد، وحكاية واقعيَّةً مأخوذةً من وقائع المقاومة الفلسطينيَّة.

«سيزيف»، في الأسطورة الإغريقيَّة، رمز العبث. حَمْلُه للصَّخرة إلى أعلى الجبل وركل «الإله» لها، وتكرار ذلك، طوال العمر، حكمٌ مبرم/ قدر، لا يمكن إن ثمَّ الرُّضوخ إليه الفكاك منه، لكنّ الشاعر يقول له: «وتروح تعمل جاهداً/... وتنسى أنَّ ما تسعى إليه/... كامن في ذاتك الصُّغرى» (ص. 45). فإلى هذه الذَّات يكون السَّعي والبحث عن قناديل الحقيقة. و«سندباد» «يرتكب الأسفار/ أو يقتحم الأخطار/ أو يلهو مع الأقدار مختاراً/ ولا يخشى ألاعيب القدر» (ص. 40). والصيَّاد يبدو، في بدء حكايته، كأنَّه «سيزيف»؛ إذ يخرج من منزله «حاملاً صخرته الكبرى/ على ظهرٍ لواه العمر/ واستلقى على عاتقه فيل الزَّمان.../ يطلب رزقاً كلّما طارده/ أرخى لساقيه العنان...» (ص 56). يُخرج المارد من سجنه في القمقم، وعندما يقول له المارد: «فأنا أصدرت حكمي مبرماً/ والحكم، عندي، قدر، فاختر سريعاً موتك الحتميّ/ كي تنفذ حكم القدر»، يفكِّر، ويصنع قدره، ويعيد المارد إلى سجنه، ويقرِّر: «وحده العقلُ يلي الأحكام/ منذ البدء/ يوليها نهايات الطريق» (ص 69). وإذ بدا في البدء كأنه «سيزيف» توصَّل، بعد أن مضى في سفر عقلي، إلى صناعة قدره.

وهنا يبرز الفرق بين الأسطورة الإغريقيَّة والحكاية العربيَّة، وهو الفرق بين الخضوع لحكم القدر والسَّفر في أحوال ومقامات إلى الدُّرَّ في الذات. الماضي في هذا السَّفر يرقى إلى مقام صنع قدره، هذا ما فعله الصيَّاد وما فعله «سندباد» وهذا ما كان ممكناً أن يصنعه «سيزيف» لو غاص إلى أعماق ذاته؛ حيث الدُّرُّ كامنٌ فيها.

وفي الحكاية الواقعية، المستلَّة مادتها الأوَّلية، من وقائع حياة الشَّعب الفلسطيني اليوميَّة، يأتي «الغاصب الصيَّاد»، كأنَّه «تنِّين العالم الجديد»، أو قدره، ليوغل في اغتيال كلِّ ما يؤتيه السَّفر، فتكون مقاومته واجبة كأنها العبادة. يقول الشاعر في قصيدة «قيامة» (ص 117 ـــ 123) التي تتمثَّل حكاية «صفعة عهد التّميمي» للمحتلّ الغاصب وتمثِّلها شعراً سرديَّاً: «والصَّفعة الغرَّاء/ من يدك الصَّغيرة/ بعض أشكال العبادة». ترقى المقاومة إلى هذا المقام في زمن ما زال فيه «أهل الكهف»، ومعروفٌ من هم، نياماً. تعاني «عهد» وأبناء فلسطين ما يمكن أن يكون «صلباً»، ولكنهم يقاومون، ويسعون في سفرٍ ذي أحوال مقامات، إلى القيامة، «فالصَّلب تعقبه القيامة»، فكأنَّ فلسطين هي السيِّد المسيح، وكأن «تنِّين العالم الجديد» يعيد حكاية سلفه القديم، لكنَّ الصَّلب الجديد ستعقبه القيامة كما الصَّلب القديم.

وهكذا، كما يبدو، تتشكَّل بنيةٌ دلاليَّة تكشف أنَّ السَّفر إلى صناعة القدر يمرُّ بأحوال ومقامات، ويفضي إلى أن يحفر «خدين الماء» مجراه كما يهوى. يوقظ «نبعه من كراه» كما يفعل النَّهر منذ أن ينبثق من ينبوعه، فيجري حرَّاً، «ويهوي، حيثما يشاء ويصعد».