هذا السجال كان أول فكرة تخطر في البال أثناء قراءة رواية «عتبة الألم» (دار الفرات ـ بيروت 2016) للسيناريست السوري الفلسطيني حسن سامي يوسف (1945)، لكون هذا العمل يحمل مواصفات النموذج عن كلّ السجالات المعروفة بشأن الفرق بين الرواية والعمل الدرامي. ورغم كون صاحب مسلسل «الانتظار» (بالشراكة مع نجيب نصير) سبق أن كتب عدداً من الروايات، إلا أنّه ربما بسبب غزارة إنتاجاته التلفزيونية والسينمائية ودراسته (ماجستير في كتابة السيناريو من كلية السيناريو في المعهد العالي للسينما في موسكو) ظلّت صفة السيناريست الأقرب إليه. يضاف إلى ذلك أن «عتبة الألم» تصدر اليوم بعدما انتهى الجمهور العربي قبل أسابيع من متابعة مسلسل تلفزيوني (الندم ـ إخراج الليث حجو) كتبه صاحب «شجرة النارنج» استناداً إلى روايته هذه.

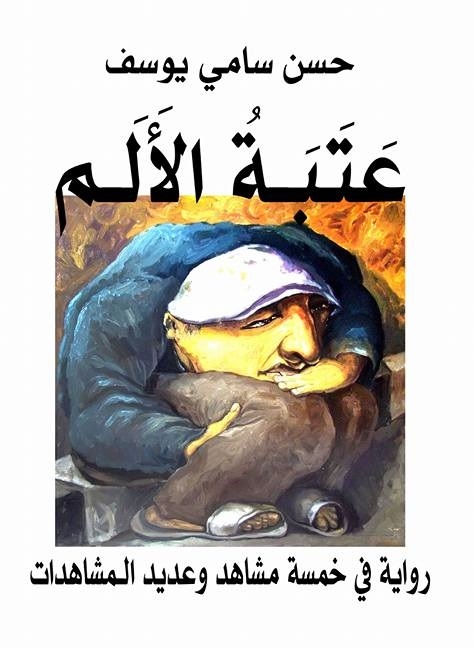

ربّما كان متاحاً لـ «عتبة الألم» أن تقرأ قراءة مغايرة لو لم يذيّل غلافها بعبارة استهلالية: «رواية في خمسة مشاهد وعديد المشاهدات» ما يعني أنّ مؤلف «الفلسطيني» اختار أنّه يقدّم للقارئ رواية، وبالتالي فهي خاضعة لكلّ معايير القراءة الروائية. فمنذ الصفحات الأولى يتخذ يوسف صفة الراوي متحدثاً عن توقيعه على بيان الـ99، الذي صدر في عام 2000 «من أجل تفادي أوضاع كارثية قد تقع في البلد عاجلاً أو آجلاً» وبذلك يكون الفلسطيني الوحيد الموقع على بيان لمثقفين سوريين، متخذاً من الحكاية مدخلاً للحديث عن الازدواجية التي راح يشعر بها الفلسطيني السوري منذ مطلع 2011، مؤكداً بذلك على سوريته، وأحقيته برواية مشاهداته خلال خمس سنوات ونصف من الحرب.

حكاية شفهية، واكتفاء بمشاهد تصويريةبعد ذلك، ستتوالى المشاهد، موزّعة على تواريخ تذيّل كلّ مشهد دون تتابع زمني، ولكنها محصورة بنطاق يمتدّ من شباط (فبراير) 2014 إلى شباط (فبراير) 2016.

إن كانت صيغة الـ«أنا» هي إحدى الصيغ المعروفة في السرد الروائي، حيث يتقمّص الكاتب شخصية الراوي للأحداث، ويكون بطلاً للعمل، فإنها الصيغة الأنسب لكتابة السيرة الذاتية، مع الفرق في أن الروائي ربما يتقمّص شخصية بطل لا يشبهه، موهماً القارئ بأنه من يصنع الأحداث ويرويها، فيخلق لديه التباساً يزيد من متعة القراءة بإرضائه لغريزة التلصص على الحياة الشخصية للكاتب، بينما كاتب السيرة الذاتية يكون بعيداً عن هذه اللعبة الأدبية، مكتفياً بقوله للقارئ إنّه يسجّل له وقائع حدثت من باب التوثيق. بين هاتين النظريتين يضيع راوي «عتبة الألم» ففي حين يشير الغلاف إلى أنّ ما بين أيدينا هو رواية، فإنّ يوسف يختار تسجيل يوميات ومشاهدات وهواجس بصيغة الأنا، وبعيداً عن أي بناء روائي، ما يجعل أبواب النص مشرعة على فوضى في ذهن القارئ، لن تعيد ترتيبها مطلقاً قراءة المقطع الأخير، ونهاية الكتاب.

في الوقت الذي يكتفي فيه الراوي بالـ«أنا» شخصيّة يتيمة تتمدد بين دفتي الكتاب، لتروي لنا حكايات مقتطعة من ذاكرتها، أو مشاهدات راهنة لأحداث تقع أمامها، فإن الكاتب لم يعمد إلى خلق شخصيات أخرى، ويبدو أنه لم يكن معنياً بذلك، لتبدو كلّ الأسماء المذكورة في العمل (والتي يعرف غالبيتها المتابعون للشأن الدرامي السوري) مجرّد شخصيات تقاطعت بعض لحظاتها مع الكاتب، دون أن يكون ذلك مدخلاً لحكاية أو سيرة. ليأتي السرد فيعزز تلك الفوضى حين يذهب، في حيز كبير منه، إلى اللهجة المحكية بديلاً عن اللغة الفصحى، وفي هذا أيضاً يمكن اعتبار الكتاب نموذجاً عن سجال آخر طال الرواية العربية حول مدى أهمية اللهجات المحكية في الحوارات التي تتخلل الأعمال الروائية، ولكن، وإن كانت الحوارات المحكية قد وجدت لنفسها مكاناً في الكثير من الروايات العربية، بغية تقريب العمل أكثر من الواقع، وإن كانت قلة من الأعمال الأدبية العربية، ولا سيما المصرية منها، استخدمت بعض المحكية في السرد الروائي، إلا أننا في «عتبة الألم» أمام عمل تحتل اللهجة المحكية فيه جزءاً كبيراً من السرد، بلغة أشبه بما أوجدته مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك غالباً) حيث يسرد الحدث بلهجة محكية يتخلله بعض الفصحى، وهنا سيكون القارئ كمن يستمع إلى حكايات الكاتب في جلسة شخصية، بعيداً عن أيّ لبوس أدبي.

التساؤل الآخر الذي تثيره «عتبة الألم» هو حول الأدب الذي يكتب في زمن الحرب، فمن المعروف أنّ الرواية والدراما هما من الفنون البطيئة، التي تحتاج مسافة زمنية تفصلهما عن الحدث قبل مقاربته بشكل متقن وموضوعي، وهو ما يفسّر اكتفاء يوسف بالمشاهدات المجردة، وكأننا أمام كاميرا لفيلم تسجيلي تعرض لنا يوميّات الحرب من وجهة نظر مشاهد يفصله عنها زجاج مقهى الرصيف. فحتى الحكايات المستعادة من الذاكرة، والمختلطة ببعض الهواجس لم تنج في «عتبة الألم» من هذه الصياغة، لتأتي حكاية هناء (الأكثر أدبية بين الحكايات) باهتة مثلها مثل حكاية ضابط الأمن (المختار) ولا يختلف حضورها عن حضور نجيب نصير، شريك الكاتب الدائم، ولا عن حضور المخرج عبد اللطيف عبد الحميد في المشهد الأخير.

تبتعد «عتبة الألم» عن الرواية لاستغنائها عن الشخصيات، وعن الحبكة الروائية، وجفائها للسرد الروائي لصالح الحكاية الشفهية، واكتفائها بمشاهد تصويرية، على غرار مشاهد تلفزيونية تفتقد للمونتاج، وبذلك تفقد قدرتها على قراءة الواقع، التي هي إحدى مميزات الرواية. وإن شئنا قراءتها كسيرة ذاتية ستصدمنا حكايات كثيرة تتداخل ببعضها دون إشباع لأي منها. ولعلّ في الجزء الأخير من الجملة الاستهلالية «رواية في خمسة مشاهد وعديد المشاهدات» التعبير الأكثر ملاءمة عن «عتبة الألم». إنها تماماً «عديد المشاهدات» وأقرب إلى مفكرة سجّل الكاتب فيها كمّاً هائلاً من الأفكار والأحداث يصلح الكثير منها لنسج حكايات تلفزيونية، تحتاج فريقاً فنياً مبدعاً لجعلها مقنعة، لكنها هنا واقعة في مطب الثرثرة الأدبية، مفتقدة لميزة الحذف، الأساسية في صناعة الرواية.