سرديّات زائفة

يفضّل المطبّعون الجدد إضفاء طابع براغماتي على موقفهم من التطبيع، وربطه بميزان المنافع والمصالح، عوضاً عن الدخول في مرافعات خاسرة في ميدان الاجتماع والسياسة والثقافة والدين كما فعل أسلافهم. ويزعم هؤلاء أنّ التطبيع مدخل إلى «السلام»، لكن الوقائع تبرهن أنّه امتداد للحرب، وجزء من استراتيجيات المواجهة والتصعيد وأداة في تغيير موازين القوى في المنطقة، وها هو يفصح عن نفسه بأعلى قدر من الصراحة بعد عقود من المواربة، ويمهّد لاستقطاب صراعي الجديد بين العدو الإسرائيلي وحلفائه الجدد في طرف، ومقاومي صفقة القرن ورافضيها في طرف آخر.

يرى المطبّعون في زعم آخر أنّ الشراكة الاقتصاديّة مع «إسرائيل» تسهم في انبثاق فجر جديد على شرق أوسط قائم على التكامل والاندماج والازدهار. لكن القوالب الجديدة للتعاون مع العدو من شأنها أن تضيف إلى الانقسامات السياسيّة والفئويّة الموروثة أو المستجدّة بين الدول العربيّة شرخاً اقتصادياً عابراً للدول والمصالح والقواسم المشتركة ومقوّضاً لها.

وتبيّن البيانات الاقتصاديّة والسلاسل الزمنية ذات الصلة زيف زعم ثالث هو حجر الزاوية في بروباغندا التطبيع، والتي تصوّره باباً مفتوحاً على مصراعيه نحو التقدّم والنموّ وجنة التنمية. لكن الأداء الاقتصادي للدول التي عقدت «اتفاقيات سلام» لم يتغيّر نحو الأحسن بعدها، بل إنّه ازداد سوءاً وتردّياً في مجالات عدّة، وفي معظم الأحيان والحالات كان هذا الأداء أقل من أمثاله في أداء دول عربيّة غير مطبّعة، بل عرّض التطبيع اقتصادات تلك الدول لانكشاف خطير على الخارج قلّل مناعتها في وجه الصدمات وكرّس طابعها المتقلّب وغير المنتج.

وتؤكّد الأرقام والمؤشرات الواردة في الرسوم البيانيّة ذلك. ففي مصر أعقب توقيع اتفاقيّة كامب ديفيد مضاعفة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي، من حوالى 60 في المئة (1978) إلى 140 في المئة تقريباً (1988)، كما زاد عجز حسابها الجاري (الخارجي) إلى ما يقرب من 10 في المئة من الناتج (1980-1981). ولم يكن الأمر مختلفاً في الأردن الذي لامس عجز حسابه الجاري 15 في المئة من الناتج عام 1993 بالتزامن مع توقيع اتفاقية "وادي عربة". ولمقارنة سجل رصيد الحساب الجاري إلى الناتج نتائج أفضل في سوريا منه في الأردن ومصر، فحقّق هذا الرصيد فائضاً في العديد من السنوات، وعجزاً أقلّ في سنوات أخرى. ويدل تفاقم اختلال الميزان الخارجي للدول الموقّعة، على عقم شعار التسوية من أجل التنمية، ووقوف "اتفاقيّات السلام" حجر عثرة أمام قيام دولة قويّة قادرة على تجنيد ما تملكه من طاقات بشريّة وماديّة في سبيل أهدافها، أو حتى دولة صلبة لديها قطاع عام فعّال قادر على الإنجاز، لتستبدل هذه وتلك بدولة رخوة تجاه الخارج وضيّقة الأفق والآمال في الداخل.

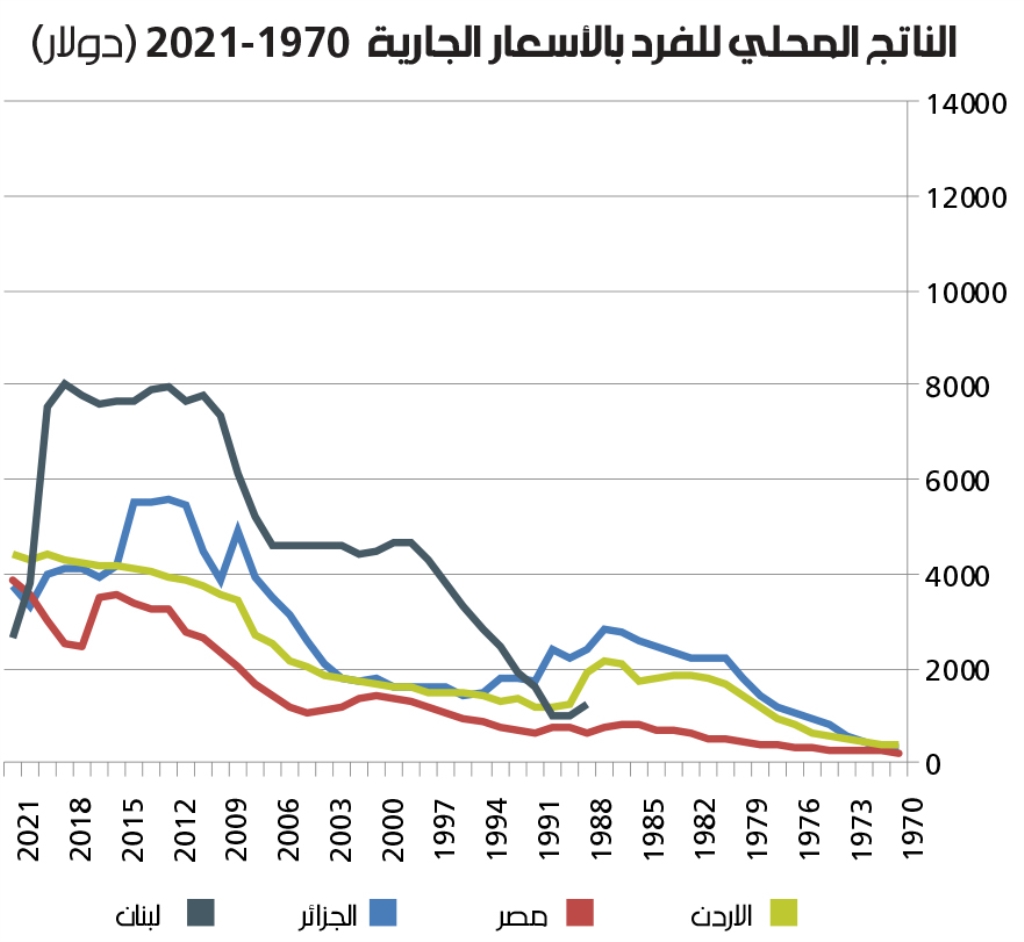

وفي العقود التي أعقبت "السلام"، كان نمو نصيب الفرد من الناتج بطيئاً في الدول المطبّعة ومتراجعاً في بعض السنوات، وفيما قدّر الناتج للفرد بـ 8 آلاف د.أ و12 ألف د.أ في لبنان وسوريا على التوالي عام 2009 وأقل بقليل من 6 آلاف د.أ في الجزائر، كان نصيب الفرد في مصر أقل من 4 آلاف د.أ وما يزيد عن ذلك قليلاً في الأردن.

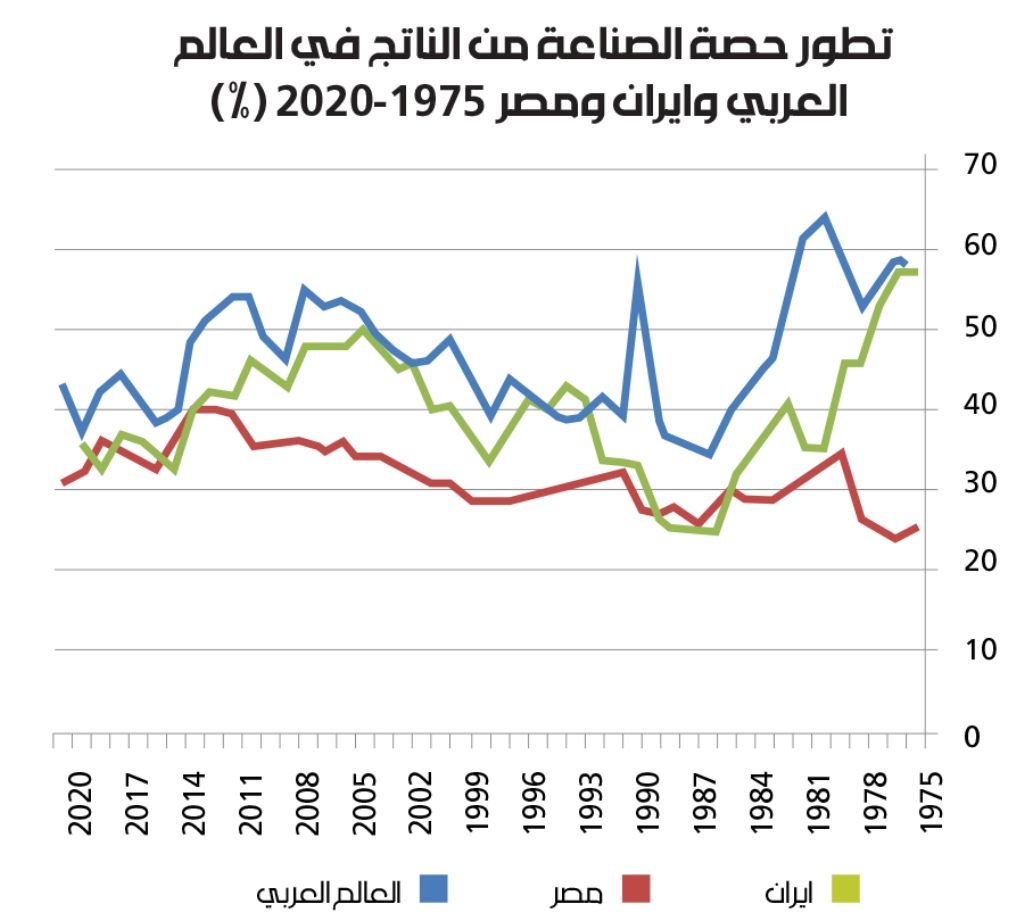

وفي مجال التنمية وتطور الهيكل الاقتصادي، شهدت حصة الصناعة من الناتج المصري تراجعاً مطّرداً على إثر توقيع اتفاقيات كامب ديفيد وبقيت حتى تاريخه أقلّ من المعدل العام في العالم العربي ومن معدّل إيران (إلى حين تشديد العقوبات الأميركيّة عليها)، وكانت النسبة في سوريا أعلى منها في الأردن في السنوات التي أعقبت توقيع الأخير اتفاقية وادي عربة إلى حين اندلاع الحرب السوريّة.

نماذج التطبيع

تقتضي مواجهة التطبيع وتفكيك سردياته وأساطيره، رصد التحوّلات التي طرأت على نماذجه ووعي جدلياته التي تعبر فضاء سياسياً واجتماعيّاً مأزوماً فتزيده توتّراً واضطراباً. وأخطر ما في الموجة الراهنة أنها تدمج المسارات السياسية والاقتصاديّة والثقافيّة للتطبيع، لكنها في الوقت نفسه تشقّ له طرقاً ومسارات بعيدة عن متناول المجتمع ورقابته وتأثيره.

في النموذج الأول، الذي نراه في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة والجولان ورأيناه في لبنان قبل التحرير، التطبيع هو امتداد للاحتلال وبديلٌ من العمليّة السياسيّة التي تنطوي على تسويات وتنازلات لا يريدها العدو. فكرة السلام الاقتصادي مثال بارز على ذلك، والتي تلاَقى على طرحها للمفارقة أضداد السياسة الصهيونيّة ولاقت قبولاً أميركيّاً في حينه. لا يخفى أنّ الهدف الأعمق من وراء الفكرة كان منع قيام دولة فلسطينيّة حقيقيّة في أي حدود كانت وإنكار حقّ العودة، لكن نصاب ذلك لا يكتمل من دون تكريس تبعيّة الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال. تتقاطع فكرة السلام الاقتصادي مع مقاربة السلام الليبرالي الأميركيّة، التي أرادت وضع عمليات إعادة الإعمار في سياق السيطرة على السكّان من دون حرب. وللهدف نفسه عمل العدو على ربط البنى التحتيّة في الشريط الحدودي المحتل بكيانه وفصلها عن المناطق اللبنانيّة الأخرى. ورغم ضراوة هذا النموذج التطبيعي، فإنّ صمود الإرادة المجتمعيّة منعه من تحقيق أيٍّ من غاياته، ليبقى الاحتلال عاجزاً عن ترجمة نفوذه الاقتصاديّ إلى وقائع سياسيّة.

ينبثق التطبيع في نموذج ثانٍ من «اتفاقيات السلام»، ويتجسّد بصورة أساسيّة في فتح قنوات التبادل التجاري. ورغم الزخم الذي حظيت به الاتفاقيات المذكورة وصمودها عقوداً عدّة، فإنها لم تفلح في دفع الروابط الاقتصاديّة بين الدول العربيّة وكيان الاحتلال قدماً. ولم يقتصر هذا النوع من التطبيع على الدول الموقّعة مع العدو بل شمل دولاً أخرى سارعت في تسعينيات القرن الماضي تحت مظلّة المفاوضات متعدّدة الأطراف إلى فتح مكاتب تمثيل تجاري للعدو وإقامة علاقات علنيّة معه وإهمال المقاطعة العربيّة التي لم يعد يحترم أحكامها سوى أقلية من البلدان العربيّة. وتزامن ذلك مع عشرات المشاريع والمخططات الدوليّة التي لم تبصر النور، وكان قصدها الأبعد دمج الاقتصاد «الإسرائيلي» في اقتصاديات المنطقة وجعله في صدارتها. هنا أيضاً حالت المقاومة المجتمعيّة من دون نجاح هذا النوع من التطبيع، كما يظهر من أرقام التبادل التجاري المباشر وغير المباشر بين دولة الاحتلال وعموم العالم العربي، والتي ظلّت دون 1% من مجموع صادرات العدو في السنوات التي سبقت اتفاقيات أبراهام.

رغم الزخم الذي حظيت به «اتفاقيات السلام» وصمودها عقوداً عدّة فإنها لم تفلح في دفع الروابط الاقتصاديّة بين الدول العربيّة وكيان الاحتلال قدماً

يتموضع نموذج التطبيع الثالث وهو الأخطر داخل استراتيجيّة تحالفيّة أوسع، ويعبّر عن نفسه من خلال المشاريع المشتركة ولا سيما في مجال خطوط الغاز التي حجزت للعدو مقعداً في ائتلافات الطاقة في المنطقة (مثل منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسّس عام 2019)، ومن خلال التطبيع المنفلت من عقاله الذي يسعى إلى أن يكون شاملاً وبعيد المدى ومتطوراً باستمرار ومتقدّماً على كل أشكال التعاون والتكامل مع الدول الأخرى.

وفي كلا الاتجاهين يمضي قطار التطبيع في هذا النموذج في مسارات معزولة لا تتأثر بردّات فعل المجتمع. وأكثر ما ينطبق ذلك على مشاريع البنى التحتيّة العابرة للحدود التي تجعل الفرد المستهلك متلقياً سلبيّاً للمنتجات والخدمات الواردة من دولة الكيان (كالغاز المنزلي والكهرباء والمياه...) مقارنة بالمستهلك الإيجابي القادر على القبول والرفض في حالات التطبيع التجاري العادي. وبذلك لا تعود المقاطعة المجتمعيّة ممكنة أو سهلة المنال إلّا ضمن حملات واسعة النطاق تنطوي على مقاطعة للمؤسسات العامة ومواجهة مع السلطة.

ويتجاوز التطبيع الخليجي مع العدو حدود الاعتماد المتبادل في المشاريع الكبرى، إلى الاندماج الاقتصادي الذي سيكرّس تبعيّة بعض الاقتصادات العربيّة للاقتصاد «الإسرائيلي». ويُرسَم لهذا الاقتصاد برويّة، دورٌ مركزيٌّ في المنطقة، لتكون دولة الاحتلال بالنسبة إلى الدول المطبعة عقدة مواصلات، ومنفذاً على المتوسط ونحو أوروبا وصولاً إلى المحيط الأطلسي، ومحطّة إقليميّة للطاقة، ومصدراً للتكنولوجيا المتطورة، وبنية مؤسساتية يمكن الاعتماد عليها في التسويق والتصنيع والتجارة وتطوير الشراكات مع الغرب... والتسلّح والحرب.

* رئيس المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق