بالعودة إلى تاريخ السينما، لدينا الكثير من الأفلام والتحف التي عبّرت عن ثورات عربية وعالمية ناجحة منها:

«لا خوف بعد اليوم» (2011) ــ مراد بن شيخ

في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، قام بائع متجول بإشعال النار في نفسه في سيدي بوزيد، بعد مصادرة عربته من قبل السلطات. تلت ذلك حركة احتجاج ضد نظام الرئيس بن علي، فبدأت الثورة التونسية. لأنّ السينما يمكنها أن ترينا أشياء لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولأن هناك لحظات لا يمكن أن ترى إلا من خلال كاميرا سينمائية، يعتبر «لا خوف بعد اليوم» من أهم الوثائقيات التي تحدثت عن الثورة التونسية. هو عبارة عن فسيفساء من مشاهد واقعية من الثورة، لقطات إخبارية ومجموعة من الشخصيات الحقيقية التي لعبت دوراً مهماً في الثورة، مما يوفر صورة متنوعة للثورة التي أطاحت بالنظام الدكتاتوري. عاطفي وخام، عاطفي لأنّ كل ما يحدث في الفيلم حقيقي وواقعي إلى أبعد الحدود، يضعنا في قلب الحدث كأننا موجودون هناك. نستمع إلى النداءات والكلمات التي تنطق مباشرة من المتظاهرين. خام لأنّ الفيلم عرض مباشرة بعد نجاح الثورة. صوِّر خلالها وعرض مباشرة بعدها في «مهرجان كانّ السينمائي».

يركز بن شيخ على الشباب الذين تغلبوا على الخوف الراسخ منذ فترة طويلة وحشدوا أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يركز على الطبقة المتعلمة الوسطى، مقابلات مع الناس في الشارع وممثلي المعارضة التونسية خارج البلاد توضح التنوع الذي أسقط بن على بعد 23 عاماً من الحكم القمعي.

«إنها ثورة الشعب، ولن نخاف بعد اليوم، هذه تونس الجديدة!» هذا أحد التعليقات الذي خرج من فم أحد المتظاهرين الذين تحدوا الخوف. يكشف الفيلم المعاناة التي دفعت الشعب إلى النزول للشوارع. رغم أن الفيلم يبدو غير منظم، إلا أنّ قوة رواية الشهود تعطيه الدفع. «لا خوف بعد اليوم» يلتقط في المقام الأول الروح الحقيقية للثورة والاوقات المضطربة. إنها قصة عيش في ظل الخوف وتوقع الخلاص. قصة تهديد بالعنف ورغبة بالحرية، قصة حقيقية لأمل كبير.

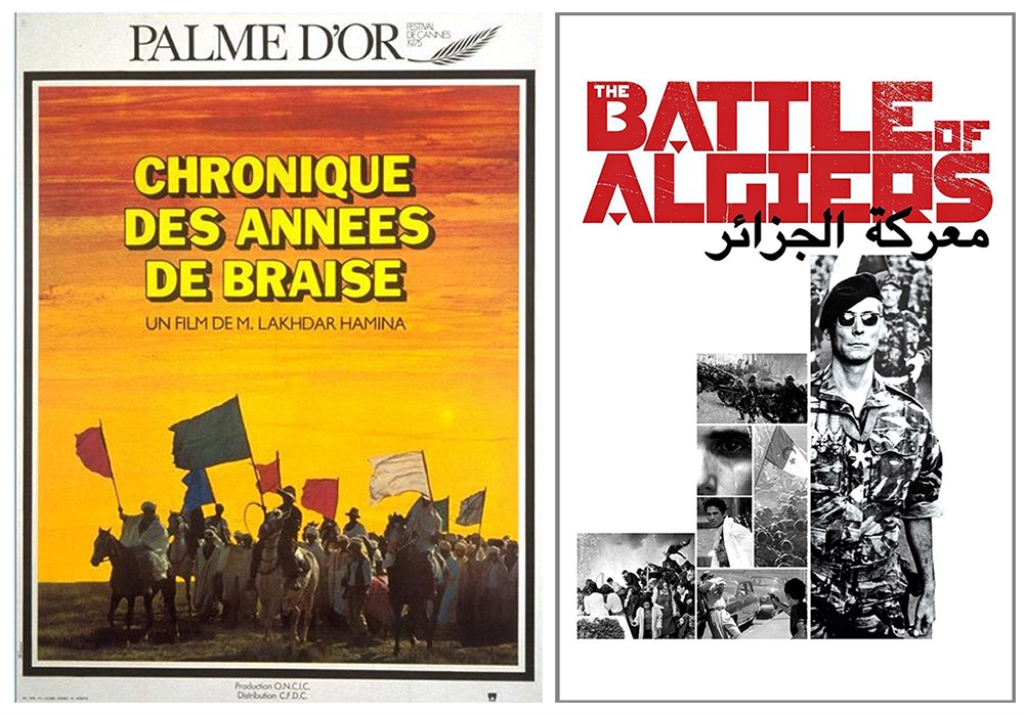

«وقائع سنوات الجمر» (1975): محمد لخضر حمينة

بعينٍ سينمائية اخراجية وقلم كاتبٍ بارع، أنجز محمد لخضر حمينة ملحمة تاريخية عن الحرب الجزائرية وأبطالها. «وقائع سنوات الجمر» فيلم حرب حمل الكفاح الجزائري من اجل الاستقلال إلى الشاشة الكبيرة والمهرجان السينمائي الأبرز. تاريخي، ملحمي، حربي، ميلودرامي، كورالي، فردي، رحال وثابت.. طوّع المخرج الجزائري هذه العناصر، عمل بمرونة مثالية وبثبات فاعل لانتاج فيلم نادر عن نضال شعب ضد الإحتلال.

الفيلم مقسم الى فصول، مدعوم ببنية روائية صلبة، بموسيقى ملحمية وتصوير سينمائي بانورامي على غرار افلام الويسترن الهوليوودية. يكسر المخرج الشائع في السينما العربية آنذاك، يريح أحداث فيلمه ويمدّها على ما يقارب ثلاث ساعات ثمّ يجزئها إلى فصول معنونة: «سنوات الرماد»، «سنوات الغربة»، «سنوات الجمر»، «سنوات الحملة»، «سنوات النار»، «الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 1954» و«الحادي عشر من تشرين الثاني 1954»... وهكذا. نفهم بالتتالي الحقبات الزمنية التي سبقت الثورة، نصل إلى الأسباب فتوالي الأحداث وتطورها. لا يدعي العمل أنه يخبرنا التاريخ الكامل للجزائر أو أنّه يحيط بكلّ التفاصيل التاريخية، ولكنه محاولة لوضع الثورة في السياق التاريخي المنطقي الذي جاءت فيه، لتفسير أسباب اندلاعها، واثبات أن انتصارها ليس صدفة أو اعتباطاً انما تتويج لرحلة طويلة شاقة ودموية من النضال.

دخول محمد لخضر حمينة المسابقة الرسمية لـ«مهرجان كانّ» عن هذا الفيلم لم يكن مصادفة. أعين المهرجان عرفته منذ فوزه بجائزة العمل الأول عام 1967 عن فيلمه «ريح الاوراس». لكنّ «وقائع سنوات الجمر» (1975) بمضمونه السياسي الثقيل والمثير للجدل بسبب قربه زمنياً من انتزاع الجزائر استقلالها من البلد الذي يحتضن المهرجان (13 عاماً)، أثار طبعاً خلافات كبيرة. استعرت النقاشات بين أفراد لجنة المهرجان في نسخته الثامنة والعشرين، في ظلّ تخوّف رسميّ فرنسي من اضطرابات قد تنجم عن عرض الفيلم من الجهتين الفرنسية والجزائرية. الفرنسيون لم تشف جراح خسارتهم بعد. أما بالنسبة للجزائريين، فالفيلم منحاز لفرنسا. ورغم عدم رضى طرفي الصراع عن العمل، إلا أنّه شارك في المسابقة الرسمية. ردود الفعل فاقت التوقعات: تهديدات مسّت لجنة التحكيم، تعرّض الوفد الجزائري لتهديدات بالقتل، توزيع رسائل عنصرية، ملصقات أحاطت مكان المهرجان، وأخرى غيرت اسم الفيلم إلى «وقائع سنوات تطور بلد كانت فاسدة» ثمّ هجومان بالقنابل خلف قصر المهرجان.. وطبعاً مع كل ما حدث، حاز «وقائع سنوات الجمر» على سعفة كانّ الذهبية ليكون الفيلم العربي والأفريقي الأول الذي يفوز بجائزة المهرجان الأولى.

أفلام الحروب والنضال لا ترضي أطراف النزاع، لكنّ حمينة حاول أن يبرر. لم يرد إغضاب أحدٍ على ما يبدو، فنزع الصفة التأريخية عن فيلمه ثمّ اعترف أنّه لم يعاصر تلك الفترة، قائلاً: «أنا لم أصنع هنا فيلماً تاريخياً. فيلمي هذا ليس سوى رؤية شخصية وإن كان يستند الى وقائع محددة (...) لم أزعم أبداً تقديم رؤية شاملة لما كانت عليه الجزائر كلها خلال الفترة التاريخية التي أتحدث عنها، خصوصاً انني شخصياً كنت خلال تلك الفترة أعيش منزوياً في قرية صغيرة».

«معركة الجزائر» (1966) ـ جيلو بونتيكورفو

كم من الالم، من القوة، من العنف، مع جرعة من الحب... مكونات أساسية للولادة الجديدة.. هي الانطباعات الأولى والمشاعر الفورية التي تستحوذ علينا مع آخر مشاهد فيلم «معركة الجزائر». الفيلم توثيق فوري لحرب التحرير الجزائرية. بعد أربعة أعوام فقط على انتزاع الجزائر استقلالها، عُرض العمل الذي يتتبع حياة وتقلبات الثوري الجزائري علي لابوانت، كيف تشكّلت المعارضة المسلحة ثمّ كيف أعادت تمركزها تحت لواء «جبهة التحرير الوطني الجزائرية» من جهة، وموقف الجيش الفرنسي بقيادة الكولونيل ماتيو من جهة أخرى.

«لعبتُ على حبال الأصالة. رفضتُ أي مؤثرات سينمائية لأنني أردت تمرير شعور التواجد هناك للمشاهد، أن يعيش القصة في تلك اللحظة». من كلمات مخرج العمل الايطالي جيلو بونتيكورفو نتراجع إلى ما وراء الكاميرا... إلى المعنى والمغزى العميق لعملية الانتاج والبحث والكتابة والتصوير التي قام بها مع كاتب السيناريو فرانكو سولينا. سجّل المخرج الايطالي انجازاً سينمائياً بالنسبة لتلك الفترة. تحفته هي مزيج من الوثائقي الذي ينقل الواقع الاجتماعي والسياسي مع تقديم سينمائي درامي للقصة. نعيش الأحداث واللحظات التاريخية في قالب سردي يرتبط بالواقعية الجديدة في السينما الإيطالية. وفي الإطار الواقعي الدرامي نفسه، استخدمت الكاميرات المحمولة على الأكتاف. هكذا تمّ تصوير المعارك من بعيد، من مسافة آمنة، تماماً مثل التقارير الاخبارية المصورة من ساحات القتال.

الكادر التمثيلي أيضاً ليس اعتيادياً. بونتيكورفو اختار ممثلين غير محترفين. الغاية إضفاء الواقعية اعتماداً على عاملين اثنين: المظهر الخارجي والتأثير العاطفي. وحده الممثل الذي لعب دور الكولونيل ماتيو هو ممثل محترف.. أمّا السياسي الجزائري ياسف سعدي، أحد أشهر قادة «جبهة التحرير الوطني الجزائرية» واحد منتجي الفيلم، فقد أدّى دوراً تمثيلياً كذلك. يروي الفيلم تطور الاحداث، وحرب الاستنزاف التي عصفت بالأزقة الضيقة من «القصبة». نبصر التطور التدريجي للعمليات على ضفتي الحرب، كيف تنفجر الجبهات بشكل مفاجئ وتنتهي بهدوءٍ مزعج وسوادٍ وموتٍ ورعب. صورة الفيلم بالأبيض والاسود فقط، هي ألوان الحقبة الفعلية التي يغيب عنها الضوء الطبيعي ليحلّ الظلام بظلال من اللون الرمادي.

قبل أن يكون عملاً سردياً قصصياً، الفيلم هو نتاج بحث طويل وشغوف من قبل المخرج والكاتب. عمل تحقيقي توثيقي سبق القولبة السينمائية الفنية: في أماكن الصراع، مع الثوريين، في الصحف والمجلات، في تقارير الشرطة المخالفة لوجهة النظر الثورية... قاوم المخرج الاغراء العاطفي من الجهتين، حاول تقديم الصورة بموضوعية، الأحداث والعنف والتعذيب على لسان الجيش الفرنسي والثوار على حدٍّ سواء.

على الرغم من محاولة بونتيكورفو تقديم فيلم محايد، إلا أنّ الأخير أثار جدلاً سياسياً كبيراً في فرنسا لدى عرضه عام 1966. تم حظره لمدة خمس سنوات لـ «انحيازه» للجانب الجزائري بالنسبة إلى القوة العظمى الفرنسية. بالنسبة إلى الجمهور الفرنسي، كان هذا العمل التوثيقي السينمائي، هو الأول الذي يواجه الجمهورية الفرنسية العريقة. وصلت الأمور إلى حدّ تلقي المخرج الايطالي تهديدات بالقتل من متطرفين فرنسيين. «الجزائريون لم يضعوا أي عراقيل في طريقنا لأنهم كانوا يعلمون انني سأقدم فيلماً أكثر أو أقل موضوعية. أمّا السلطات الفرنسية، فقد كانت حساسة جداً بشأن القضية الجزائرية»، يشرح المخرج الايطالي. بقي الفرنسيون على حساسيتهم المفرطة. فاز الفيلم بالأسد الذهبي في «مهرجان البندقية» عام 1966، غادر الوفد الفرنسي الرسمي محتجاً. أمّا الجمهور والنقاد، فجابهوا الاحتجاج الفرنسي بالوقوف والتصفيق المطول للعمل المكرّم.

نقل مايك لي الى الشاشة الكبيرة المذبحة التي غيّرت الديمقراطية البريطانية

«معركة الجزائر» حالة نادرة واستثنائية بين افلام الحرب الكثيرة. هو لا يقدم الحرب فقط على مستوى الخسائر المادية، إنما يقدم العقول والأفكار والنفوس التي صنعت الحرب وخاضتها. تحليل في أعماق كلا الجهتين. نضال، افكار تحررية، نزعات ثورية، اعمال قتل جماعية، تعذيب، اضطهاد واستعمار. الموقف الفرنسي لا يعني أنّ الفيلم لم يكن حيادياً. طبيعة الفيلم الوثائقية، تعاون الجانب الجزائري بالإضافة إلى صورة القضية النضالية... عوامل فرضت نفسها. في النتيجة، ليس هذا ذنب السينما، ففي قضايا السياسة والحروب، حتى الشاشة الكبيرة قد تصبح مادة للنزاع.

«المدرعة بوتمكين» (1925) ـ سيرجي آيزنشتاين

كلاسيكي صامت، وأحد أهم الأفلام في تاريخ السينما الذي يؤرخ الثورة العمالية في مدينة سان بطرسبيرغ عام 1905. في الأسبوع الأخير من شهر حزيران (يونيو) 1905، قرر طاقم سفينة بوتمكين عدم السكوت على سوء المعاملة وعلى إجباره على تناول طعام فاسد. هكذا، ثار العمال ضد الضباط واستولوا على السفينة. وعند عودتهم، استقبلهم سكان المدينة بالترحاب. واثناء ذهاب المدنيين للقيصر الروسي (أوتوقراطية تساريست) لإخباره باحتجاجاتهم، كان قرار القيصر بفتح النار على الجميع، مما أدى إلى وقوع آلاف القتلى والجرحى في مشهد دموي على درجات الاوديسا.

قدّم مراد بن شيخ أحد أهم الوثائقيات التي تحدثت عن الثورة التونسية

الفيلم مقسم إلى 5 أقسام، استخدم الرمزية في مشاهده الأسطورية للوقوف بقوة في وجه الأحداث التي حصلت، وابتعد عن أن يكون فيلماً درامياً عادياً لحقيقة تاريخية. فالعمل يستنكر القمع الاجتماعي والظلم ويمجد حركة الجماهير من أجل العدالة الاجتماعية. هو بمثابة نصب تذكاري، عمل ذو جودة فنية جمالية فائقة، حيث يبعث رسائل كراهية للقيصريين وتعاطف مع السكان والعمال ولمس القضايا بطريقة عميقة مثل الاستبداد، قوة المجتمع، التضامن، الظلم الاجتماعي، لا إنسانية الدولة وطبعاً التمرد. باختصار، الفيلم هو أساسي في تاريخ السينما، ليس فقط لطبيعته الثورية الاعلانية، ولكن أيضاً لمحتواه الرمزي والمباشر والعالي، ومفهومه الفني تقنياً وسردياً.

«فيلم مثل أي شيء آخر» (1968) ـــ جان لوك غودار

في أعقاب المظاهرات الطلابية والعمالية التي اجتاحت فرنسا في أيار (مايو) 1968، تبنى جان لوك غودار الثورة ووقف مع العمال والطلاب. واصل انتاج الأفلام في تلك الفترة وتخلى تقريباً عن السينما التجارية لصالح العديد من التجارب السياسية، حيث أعاد تكوين مقاربة للسينما بشكل عام. كان «فيلم مثل أي شيء آخر» أول الأعمال في هذه الحقبة التجريبية الجديدة في مسيرة غودار. يقدم الشريط أفكاراً لإمكانية التغيير الحقيقي، وكيفية تنظيم أعمال ثورية بشكل أفضل. هو عبارة عن مشاهد لمجموعة من الطلاب والعمال يناقشون الثورة في حقل من العشب وتتخلل الحديث مشاهد بالابيض والأسود وصور وثائقية صوِّرت خلال احتجاجات مايو.

«بيترلو» (2018) ــــ مايك لي

في 16 آب (أغسطس) 1819، في بريطانيا، وتحديداً في مانشستر في سانت بيتر فيلد، وقعت إحدى أكبر المذابح في التاريخ الانكليزي ضد عامة الشعب. يومها، هاجم الفرسان جمعاً من عشرات الآلاف، معظمهم من الطبقة العاملة، فضلاً عن ممثلي الصحافة والبلديات وأعضاء المنظمات التي تناضل من أجل حقوق عادلة. التجمع المسالم كان للمطالبة بإصلاحات سياسية تضمن التمثيل النيابي العادل. روايات الهجوم الدموي كانت مروعة شغلت الصحافة لفترة من الزمن. 15 شخصاً قتلوا وأصيب المئات. ثارت ثائرة الرأي العام في أنحاء البلاد، فانطلقت شرارة التظاهرات، وكانت مجزرة بيترلو نقطة تحول في عملية تقدم وتعزيز الديموقراطية في بريطانيا. مايك لي قدم الى الشاشة الكبيرة المذبحة التي غيّرت الديمقراطية البريطانية، في فيلم سياسي بالمعنى النبيل للكلمة ومن دون خطابة. يكشف الفيلم المذبحة بشكل خطي قدر الإمكان.. من ساحة معركة واترلو إلى ميدان سانت بيتر مروراً بالدوافع السياسية والاجتماعية التي جعلت العمال والفقراء في مانشستر يطالبون بتمثيل صوتهم وبالمزيد من الديمقراطية.

متى «ربيع» السينما العربية؟

الثورات في المجتمع العربي كثيرة أكانت قديمة أو معاصرة. لكن السينما العربية لم تنقل الثورة بصورة جيدة إلى السينما (هناك بعض الأفلام الجيدة التي عبرت عن ثورات عربية قديمة)، لأسباب عدة من بينها أنّ الثورات العربية جديدة.

وكما ذكرنا، فتنفيذ عمل سينمائي عن ثورة، يحتاج لسنوات (أفلام عن الثورة التونسية مثلاً تحتاج بعض الوقت إن صنعت)، والسبب الأكبر هو سياسي وهنا بيت القصيد. لنأخذ مثالاً الثورة المصرية (25 يناير 2011): هل استطاعت السينما التعبير عنها أو تخليد أحد مشاهدها؟ كلا. بعد تجارب سينمائية عدة تناولت أحداث الثورة أو دارت في فلكها، لا يمكن للمشاهد أن يتذكر أفلاماً مهمة عنها. جميعها أعمال ليست بجودة فنية عالية وليس لها مصداقية مثل فيلم «18 يوم» مروراً بأفلام أقحمت الثورة في أحداثها لتستغلها، لا للتعبير عنها كفيلم «صرخة نملة» (إخراج سامح عبد العزيز) الذي عرض على هامش «مهرجان كانّ السينمائي» عام 2011 (سينما على الشاطئ).

أين اختفت مشاهد ميدان التحرير في الذاكرة السينمائية المصرية ولماذا؟ هل يتم طمس الذاكرة المصرية عمداً لصالح السلطة التي لا تريد ذكر يناير من الأساس؟ في عالمنا العربي، الثورة الشعبية غير المدعومة من السلطة لا حياة لها ولا تاريخ. فمن يصنع فيلماً، يتم حجبه أو يصبح صاحبه من المغضوب عليهم، ولا يمكن أن نعول على مرور السنين لمشاهدة فيلم عن ثورة هامة مضت. فنحن مثلاً على بعد 100 عام على أول ثورة شهدت مشاركة المرأة العربية (ثورة 1919). مع ذلك، لم يلتفت اليها صناع السينما في مصر ولو بفيلم يتيم. السبب أننا نسكن في أوطان لا تحتفي بالثورات التي لا يدعمها الحكام ولا تجلب المصالح، فكما يقول الأديب المصري نجيب محفوظ «أصحاب المصالح لا يحبون الثورات». ربما هذه هي الإجابة الشافية.