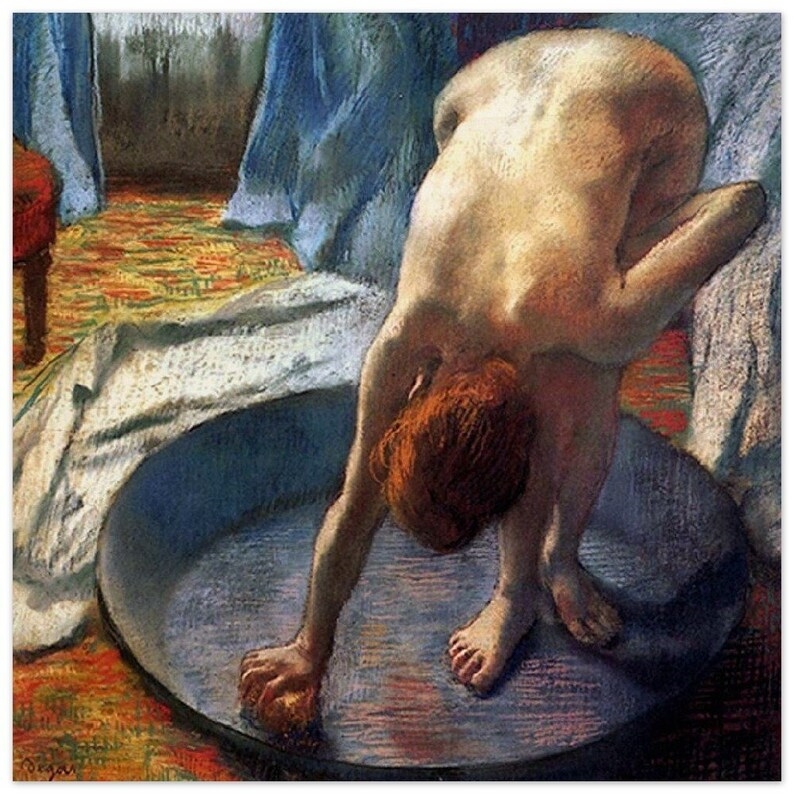

إدغار ديغا، «امرأة في الحمام»

في تلك الحالة، لم يكن هناك من حلّ سوى الدخول إلى المرحاض ولو كان «غريباً». إذ لا بأس من بعض التنازلات في سبيل تخليص معاملة رسمية في الجامعة اللبنانية. توصيف هذا الحرم بجحيم دانتي، لا يفيه حقه، فلتلك الرحلة وحشتها المريرة وألمها الخاص، لأن البيروقراطية هناك كسولة جداً، ولكَ أن تتخيل البطء المضاف إلى طبيعتها البطيئة، كما أنك لا تحتاج إلى أن أذكّرك بأن معدتي كادت أن تنفجر. ففي طريقي إلى الطابق السفلي، مكان المراحيض، لم أجد إنساناً يتحرّك. منذ سنوات، عندما كنت طالباً، كانت الزحمة رهيبة. كنت ستعجز عن وجود فسحة صغيرة لكي تقف فيها، ولكن الأوضاع تغيّرت الآن. لقد تحولت الجامعة اللبنانية إلى مدينة أشباح. من المدخل وصولاً إلى مكان المرحاض، الطريق كلها كانت هادئة، ومعتمة. لم يكن هناك أي ضوء أو إنارة. الروائح الكريهة يرتفع زخمها شيئًا فشيئًا مع كلّ خطوة تخطوها. ويا له من منظر عند وصولك! كأن البشر عادوا إلى الطور البدائي، حيث لم يكن نظام الصرف الصحي قد اخترع بعد. كان الذباب يطير، مرتعشاً، منتعشاً، منتشياً. المشهد، بدا مرعباً كأنه مأخوذ من أحد أفلام هتشكوك، لكنه واقعٌ، يحدُث هناك بالفعل. المياه مقطوعة، والعمال، بدورهم، في حالة إضراب، ومراحيض السجون أنظف من مراحيض الجامعة اللبنانية.

هذا الصرح التعليمي المُعدّ للفقراء يتهاوى تدريجيًا عبر السنين، حتى وصل إلى سرير العناية الفائقة، وبات وضعه مثل ميّت يرفض أن يدفن. أما حالة الطلاب، فتشبه من يعبر السفينة في عرض المُحيط. يُريدون للجامعة أن تصمد لأنها خلاصهم الوحيد، لكنهم في الوقت عينه، يرون غرقها المُحتّم في الأُفق، عاجزين عن القيام بأي خطوة.

إن تفصيلاً كهذا، أي وضع المراحيض في الجامعة اللبنانية، لهو فعلياً صورة عامة عن مآل الجامعة اللبنانية، وأحوالها. هو ليس الخلل الوحيد الذي يصيبها، بل إن الجامعة بحد ذاتها تسير نحو حتفها، ولا حياة لمن تُنادي. هذا وإن كان هنالك من ينادي أصلاً. كان لا بدّ من حالة طوارئ شاملة، وتقرير يليه تقرير تنجزه القنوات التلفزيونية الرائدة في مجال القضايا والحقوق، وذلك لأجل حماية ما تبقّى من سفينة النجاة لمن لا قدرة له على الالتحاق بالجامعات الخاصة. لكن لا حياة لمن تنادي. هذا وإن كان هنالك من يُنادي أصلًا. وما يُغيظ، ويُحقِن الغضب تحت الأظافر، هي الفرقة الموسيقية التي تعزف الألحان على ظهر السفينة وهي تغرق. هذا الالتفات المنعدم لهذه القضية، هو صلب الصراع، الذي عليه أن يكون صراعاً طويلاً وشاملاً.

ماذا ينفع المرء إن ربح مُعاملة، وخسر وقاره في معركة - لا يُمكن إلّا أن يكون طرفها المسحوق - مع جهازه الهضمي؟ يتحوّل العالم في لحظاتٍ كهذه إلى مرحاضٍ كبير. يفقد المرء فيه إنسانيته، وينحشر تركيزه في تلك القاعة الصغيرة التي يشعر فيها بإحساس يشبه إحساس العفو والصفح قبل اللحظات القليلة من الإعدام. والدولة اللبنانية تعرف تمام المعرفة كيف تجعلك «محشوراً»، وكيف تبقيك بهذه الحالة. وهي تعرف أيضاً، تمام المعرفة، كيف تحشرك في الزاوية، لا حول لك ولا قوّة.

على شفير الهزيمة، يعني قبل انفجاري بلحظات، تمّ الإعلان عن رقمي. «إليك معاملتك» قالها لي. كانت العودة إلى البيت بمثابة درب الجلجلة. كان الإيماء بالرأس مهمة خطيرة. «تبّاً للمُعاملات، وللدولة، والامتثال للقانون، ويا حلاوة أيّام العصر الحجري» قُلت ذلك من قلبٍ معصور، تبعتها ضحكة طويلة، عندما دخلت المرحاض في منزلي. حينها لم أفرّق بين ورقة المعاملة التي حصلت عليها وبين الخراء، كما أنّي بتّ على يقين بأنه لا فرق بين حرم الجامعة اللبنانية... وبين المرحاض.