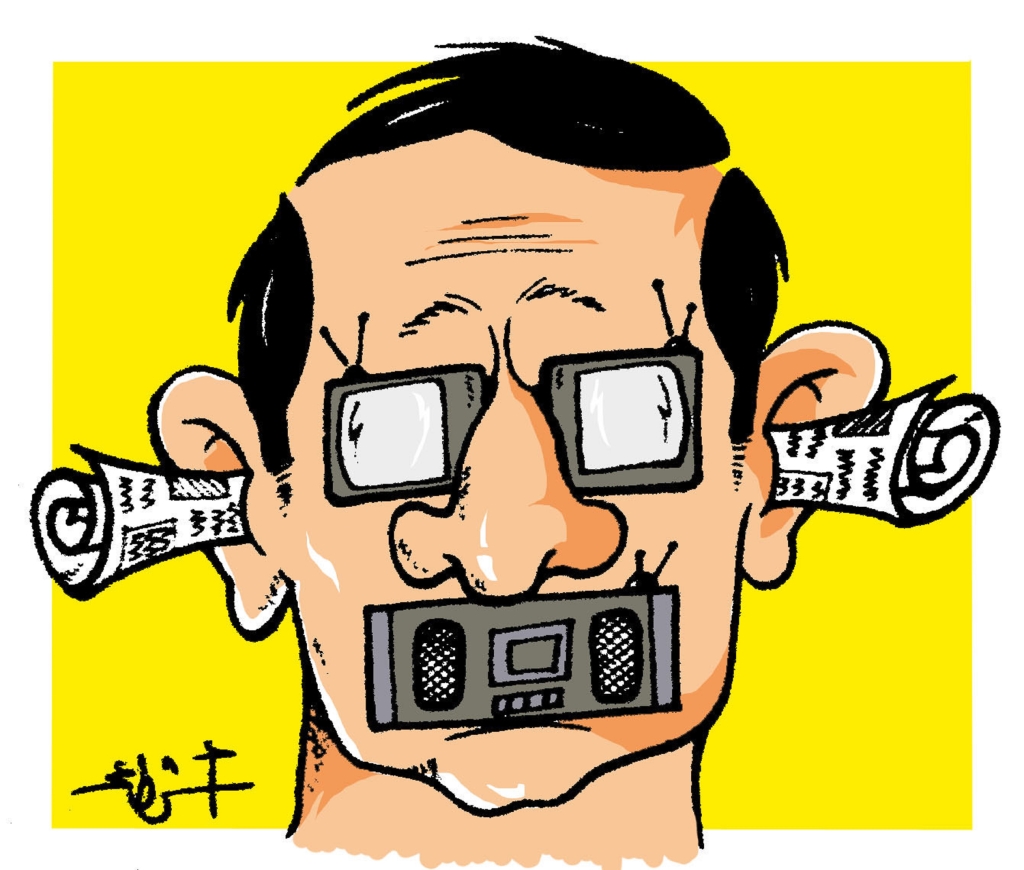

كان الفيلسوف الفرنسي لوي ألتوسير (1990-1918) المولود في الجزائر تحت حكم الاحتلال الفرنسي الذي دام لأكثر من قرن، من أبرز الفلاسفة الماركسيّين في القرن العشرين. إضافة إلى انخراطه في الحزب الشيوعي الفرنسي، كان لأهمية ألتوسير الفكرية أثر على تطوير النظرية الماركسية وتقديم أطروحات نقدية هدف عبرها إلى محاولة سدّ الهوة بين النظرية والتطبيق، والوقوف في وجه التهديدات التي تواجه الفكر الماركسي. ويمكن القول إنّ من أهم ما قدمه أستاذ الفلسفة في مدرسة الأساتذة العليا في باريس هو نقده للأيديولوجيا وطرحه لنظرية «الأجهزة الأيديولوجية للدولة»؛ متأثراً بدراسة الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي (1937-1891) لوضع المثقف ودوره في المجتمع. في مقالته الأكاديمية «الأيديولوجيا والأجهزة الأيديولوجية للدولة» (1970)، يميّز ألتوسير بين «جهاز الدولة القمعي» (RSA: Repressive State Apparatus) الذي تعرفه الماركسية التقليدية جيداً في المانيفستو الشيوعي، فيشمل أجهزة الجيش والشرطة والمحاكم والسجون... و«الأجهزة الأيديولوجية للدولة» (ISA: Ideological State Apparatuses) التي تشمل جهاز الدولة الأيديولوجي التعليمي، الديني، الأسري، السياسي، النقابي، الإعلامي، والثقافي.

يوضح صاحب كتاب «قراءة رأس المال» (1970)، أنّه على عكس الجهاز القمعي للدولة الذي يبدو موحّداً ينتمي كله إلى المجال العام، فإنّ «الوحدة التي تشكّل هذه الجملة من الأجهزة الأيديولوجية للدولة كجسد، ليست ظاهرة فوراً للعين»، فهي تابعة للمجال الخاص على اختلاف مؤسّساتها. لكن الفرق الأساسي والأهم بين الاثنين يكمن في أنّ «جهاز الدولة القمعي يعمل بالاستعانة بالعنف، بينما أجهزة الدولة الأيديولوجية تعمل بالأيديولوجيا». هنا يضيف ألتوسير وجهة نظره الخاصة بأن كِلا الجسدَين يعملان بالعنف والأيديولوجيا في آنٍ معاً، ففي حين يكثّف جهاز الدولة القمعي استعماله للعنف في سبيل تحقيق وظيفته ويستعمل الأيديولوجيا بصورة ثانوية للترويج لقيَمه، تقوم أجهزة الدولة الأيديولوجية باستعمال الأيديولوجيا بقوة للوصول إلى غاياتها، لكنّها تلجأ إلى العنف بصورة ثانوية وبشكلٍ «خَفِي ومُتَخفّ وحتى رمزي. وهكذا فإن المدارس والكنائس تستخدم أساليب مناسبة للعقاب والطرد والاختيار... من أجل فرض انضباط عُمالها، وأيضاً لفرض تهذيب جمهورها». يحاول المنظّر الماركسي الوصول إلى استنتاج أن الأجهزة الأيديولوجية باختلاف طبيعتها «تُسهم في تحقيق النتيجة نفسها: إعادة إنتاج علاقات الإنتاج، أي علاقات الاستغلال الرأسمالية». تسهم مقالة ألتوسير هذه في تشكيل وعينا تجاه فهم طبيعة وجودنا في مجتمعاتنا التي نسكنها، وإدراك أنّ المجتمعات الرأسمالية لا يمكن أن تكون ديموقراطية، وإن ادّعت ذلك عبر المؤسسات الأيديولوجية للدولة، فهي في النهاية تُعيد إنتاج العامل والموظف والمواطن والمثقف، الذين يشكلّون استمرارية الدولة والسلطة القمعية ذاتها. يظهر الفيلسوف الفرنسي أنّ المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية الخاصة، غير التابعة للدولة بشكل مباشر، ليست حيادية ومستقلة بالكامل، وأنّ الفكر ليس حراً والأيديولوجيا ليست بريئة، بل هي أداة لإعادة إنتاج البنية الرأسمالية نفسها.

منذ عملية «طوفان الأقصى» والعالم الغربي يشهد تحوّلاً غير مسبوقٍ في قرارات مؤسّساته الإعلامية والثقافية والتعليمية والرياضية بمختلف انتماءاتها، حتى إنّها أظهرت بوتيرة سريعة نقيض ما كانت تدّعيه من ضوابط وقيم ومبادئ منذ تاريخ تأسيسها. في الوقت الذي قدّمت فيه هذه المؤسّسات نفسها على أنّها مؤسّسات حضارية قانونية ترفض العنف الجسدي واللفظي وتسعى إلى تقديم المعرفة والحقيقة والتبادل الثقافي، وجدناها تقوم بالقمع والترهيب والتضليل والفبركة والكذب. ربّما كان أوضحها للقارئ عمل «جهاز الدولة الأيديولوجي الإعلامي» كما يسميه ألتوسير، فهذه القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف «العريقة» و«المهنية» و«الاحترافية» مثل BBC وصحيفتَي الـ«تايمز» والـ«غارديان» وغيرها، نشرت أخباراً غير صحيحة بلا دليلٍ ملموس. كما تعاملت بازدواجية المعايير في نقل الأخبار ومحاورة ضيوفها (راجع الأخبار 16/10/2023). في مقابلة عبر BBC أجرتها أخيراً المذيعة جوليا بروير مع الناشط السياسي مصطفى البرغوثي (الأخبار 12/1/2024)، أظهرت المذيعة عنصريةً مباشرة بانت في لغة حوارها ونبرة صوتها وحركات جسدها، لأنّ الضيف لم يعطها الإجابة التي حاولت انتزاعها منه، وقاطعته أكثر من مرة، إلى أن علا صوتها مشيرة أنّه أضاع الوقت في الحديث عن التاريخ، فردّ عليها: «كلّما أتحدث عن حقوق الفلسطينيين أو وضعهم، تدّعين بأنّ ذلك من الماضي»، فما كان منها إلّا أن أجابته بكل وقاحة: «ربما لم تكن معتاداً على حديث النساء.. وأعتذر عن وجود امرأة تتحدث إليك». يوضح اللغوي والناقد الأميركي نعوم تشومسكي أن الدعاية الإعلامية أسهمت في خلق حركات اجتماعية، أو تحجيمها، أو القضاء عليها عبر تبرير الحروب وتحفيز أيديولوجيات معينة وإقناع النفس الجماعية (collective psyche) بأنّ الإعلام هو منتج للواقع. عمل تشومسكي على فضح هذه الممارسات وأعدّ لائحة بتكتيكات يقوم بها الإعلام في سبيل التلاعب بالناس أشهرها استخدام الجانب العاطفي في تغطية الأحداث الهامة بهدف تحييد الحس المنطقي والتحليل العقلاني من قبل المشاهد، وتعزيز الشعور بالذنب لديه. هذا ما ركّزت عليه المذيعة: توجيه الاتهام إلى البرغوثي ومحاولة جعله يشعر بالذنب. وكانت هناك أيضاً حملات فصل وطردٍ لمذيعين في القنوات الغربية بسبب مواقفهم من الحرب على غزة، كما حدث مع مراسلة BBC اللبنانية ندى عبدالصمد التي عملت معهم لأكثر من عشرين عاماً.

أما بالنسبة إلى الجهاز التعليمي، فبإمكاننا الحديث عن الممارسات القمعية التي صدرت عن أهم الجامعات في العالم؛ رابطة جامعات Ivy League. تفخر هذه المجموعة الأكاديمية التي بدأت بثماني جامعات قبل أن تنضم إليها 25 مؤسسة أخرى، بنوعية التعليم المتميّز الذي تقدّمه إلى نخبةٍ من طلاب «قادة وأثرياء» العالم الغربي، بالأبحاث التي تقدّمها، والأنشطة التي تحتضنها وحرية التعبير التي تمنحها لمجتمعاتها؛ لكنّ كل ذلك سقط منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2023. في «جامعة كولومبيا»، تعرّض الأكاديمي الفلسطيني جوزيف مسعد (1963) الذي كان تلميذاً ثم زميلاً للمفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، للتهديد بالقتل والتشهير بسمعته والضغط لطرده من الجامعة تحت ذريعة «التحريض على الكراهية» و«معاداة السامية» بسبب موقفه من عملية «الطوفان» (راجع الأخبار 25/10/2023). وفي «جامعة براون» التي خرج طلابها بفعاليات مناهضة للعدوان على غزة تطالب الإدارة بسحب استثماراتها من الشركات المتواطئة في جريمة الإبادة وإصدار بيان يدعم وقف إطلاق النار، قامت إدارة الجامعة باستدعاء الأمن الطلابي وقمع الطلاب واعتقال العشرات منهم في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2023. كما أصيب أحد طلاب الجامعة هشام عورتاني مع زميليه تحسين علي وكنان عبدالحميد (من خارج «جامعة براون») في جريمة هجوم مسلّح في فيرمونت استهدفهم لأنّهم «كانوا يرتدون الكوفية (الحطة) الفلسطينية» بحسب تغريدة السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط. أما الحصّة الأكبر من التناقضات بين ادّعاء الديموقراطية وحرية التعبير والفكر والأيديولوجيا، فكانت من نصيب «جامعة هارفارد» التي تأسّست عام 1636 في مدينة كامبردج الأميركية. تعرّضت رئيسة الجامعة كلودين غاي للضغط من قبل إدارة الجامعة نفسها، وتمّ التحقيق معها والمطالبة بمحاكمتها بسبب سماحها للطلاب بالتظاهر دعماً لفلسطين ورفعهم شعار الانتفاضة (الأخبار 11/1/2024). اتُهمَت غاي بمعاداة السامية وبـ«التحريض على كراهية اليهود». كما لم يسلم ماضيها من التعرّض للانتهاك أيضاً، فحاولوا تشويه سمعتها واتهموها بالسرقة الأدبية إلى أن أُجبرت على تقديم استقالتها. لم تكتفِ «جامعة هارفارد» بهذا القدر من «نشر الكراهية» والتعرّض لطلابها وأساتذتها بالتهديد وقمع حريتهم في التعبير عن موقفهم السياسي والإنساني والأخلاقي، فقد طردت أيضاً الناشط إيلوم تيتي تاماكلو المؤيد للقضية الفلسطينية، ووصفه موظفو الجامعة بأنه «عضو عصابة» بعد حمايته للطلبة المؤيدين لفلسطين من شخص حاول التشهير بهم doxing (نشر معلومات شخصية عنهم عبر الإنترنت).

كثيرة هي الأمثلة التي تظهر القمع الذي تعرض له الموظفون والطلاب والفنانون والكتّاب في المؤسّسات الغربية

كذلك الأمر بالنسبة إلى الجهاز الثقافي، إذ قامت دار النشر الفرنسية «فايار» بسحب نسخ كتاب «التطهير العرقي في فلسطين» للمؤرّخ اليهودي المعادي للصهيونية إيلان بابه، وألغى «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» تكريم الروائية الفلسطينية عدنية شبلي. كما طُردت الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا من دور البطولة في سلسلة أفلام Scream بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين. ورُحّلت المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة (الأخبار 10/10/2023) التي تجاوزت السبعين وكانت قد حضرت بدعوة فرنسية للمشاركة في مؤتمرات ومحاضرات قبل السابع من أكتوبر، لكنّها وُضعت تحت الإقامة الجبرية قبل الترحيل. ولم تسلم الرياضة من القمع والترهيب، إذ لم تقف الأمور مع اللاعب الجزائري يوسف عطال عند الطرد من نادي «نيس» الفرنسي، بل واجه تهديدات بالسجن في فرنسا بسبب تعبيره عن رأيه وموقفه المؤيد للقضية الفلسطينية، وحُكم عليه أخيراً بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 45 ألف يورو بتهمة «التحريض على الكراهية». وحذف الاتحاد الدولي صورة تتويج السبّاح المصري عبدالرحمن سامح بكأس العالم للسباحة بسبب تضامنه مع غزة.

كثيرة هي الأمثلة التي تظهر القمع والترهيب والعنف الذي تعرض له الموظفون والأساتذة والطلاب والفنانون والكتّاب في المؤسّسات الغربية بسبب تأييدهم للقضية الفلسطينية ومطالبتهم بوقف آلة الحرب الصهيونية، فلا يمكن حصرها في مقال واحد. لكن الأهم من رصدها، هو التأكيد على فكرة أنّ هذه المؤسّسات التي تنتمي إلى القطاع الخاص، ويبدو في ظاهرها أنها تشتغل بشكل مستقل عن الدولة، وتعمل بصورة أيديولوجية ناعمة لا تتقاطع مع أجهزة الدولة القمعية التي تستخدم العنف بصورة أولية لضمان عملها وتحقيق غاياتها، ما هي إلا مؤسسات «تعيد إنتاج ظروف الإنتاج» التي تضمن استمرارية أيديولوجية الرأسمالية ومعها الصهيونية. عبر الطرد والفصل والضغط والتحقيق وسحب الامتيازات عن الناشطين والأستاذة الجامعيين والطلاب وغيرها من الأفعال، تخلق هذه المؤسسات المؤدلجة نفس الأشخاص ذوي الأجساد الخاضعة للسلطة. بأماكنهم واختلاف وظائفهم، يقوم هؤلاء بدور الأجهزة القمعية، فيطيلون عُمر الاستعمار والاحتلال.