في هذا السياق، تُعدّ المطالبة باستعادة الممتلكات الأثرية للشعوب الأصلية جزءاً من محاربة الإمبريالية الثقافية لمخلّفات الاستعمار الذي فرضه، في حالة لبنان، الحكم العثماني ومن ثم الانتداب الفرنسي. ومن المعلوم أن المتاحف الأوروبية كما العثمانية كان لها نصيب من ثروات لبنان الأثرية، إلا أن القانون الدولي له تحفّظاته في هذا الشأن، فاسترجاع تلك القطع مشروط باعتبارات دبلوماسية. لكن، هل يلغي ذلك ضرورة المطالبة المستمرة باسترجاع ممتلكاتنا الأثرية أو اتخاذ «أعلى» التدابير لحمايتها الآن؟

«دياسبورا» النواويس: إبعادٌ قسري

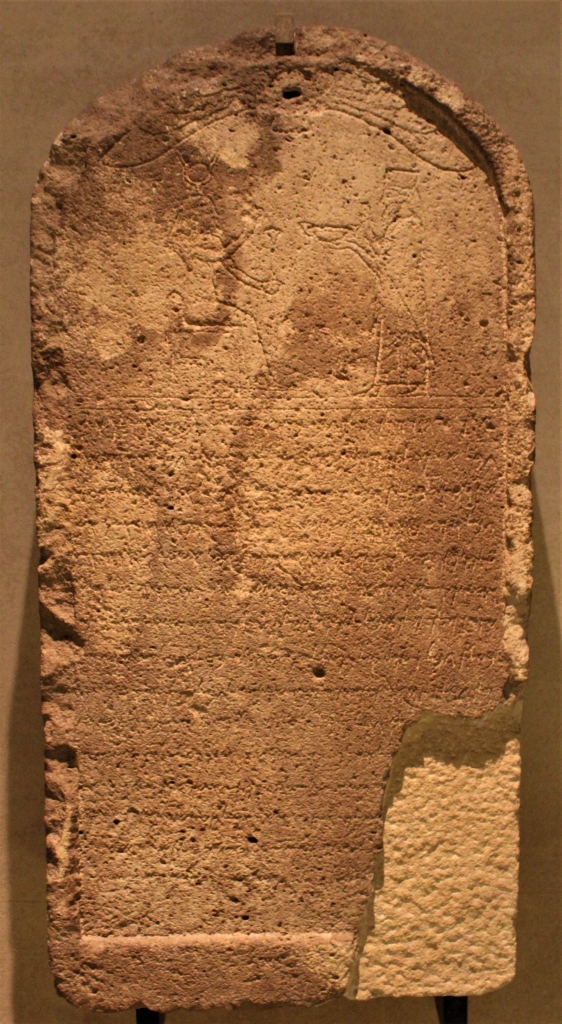

عام 1887، كان أمين متحف إسطنبول، عثمان حمدي بِك، يقوم بالتنقيب عن الأثريات في المناطق الخاضعة للاحتلال العثماني، وكان أجمل وأشهر اكتشافاته في لبنان ناووس الإسكندر المقدوني الذي وجده في صيدون. نهب العثمانيون، طيلة مدة حكمهم، أثريات لبنانية ذات أهمية بالغة بحسب تقييم علماء الآثار، منها: ناووس الباكيات والليقي والمرزبان، إضافة إلى ناووس الملك تبنيت. كذلك ضُمّت العديد من الممتلكات اللبنانية إلى المتاحف الأوروبية بمساعدة العائلات الإقطاعية الأجنبية واللبنانية التي ساهمت في تصدير ثروات لبنان في زمن الانتداب إلى متحف اللوفر. فعائلة دوريغيللو (Durighellos) الفرنسية استخدمت نفوذها الدبلوماسي للتنقيب وبيع القطع الأثرية بين عامَي 1889 و1906 للمتحف الفرنسي. وكان أشهر اكتشاف لهذه العائلة في مدينة صيدا القطع الميثرائية التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي والتي بيعَت إلى المتحف ذاته، إضافة إلى تابوت إشمونازار الثاني الذي دارت معركة لامتلاكه بين فرنسا والعثمانيين والبريطانيين إلى أن استقرّ في فرنسا.

تشرح عالمة الآثار لينا طحان في مقالها «الآثار اللبنانية المهرّبة: هل يمكن إعادتها إلى الوطن من المتاحف الأوروبية؟» المنشور عام 2017، أن كمّاً من أثريات لبنان غادر في «حقائب دبلوماسية» مستندة إلى كلام حرفي من الأرشيف الفرنسي للعلاقات الخارجية. وتشير طحان إلى أن الأرشيف الفرنسي يحمل مراسلات عديدة بين متحف اللوفر ومتاحف أجنبية أخرى، في ألمانيا والدنمارك وهولندا، تُظهر أن التبادل التجاري لم يكن يكشف عن أصل تلك البضائع الأثرية. يُصرّح بعض العاملين في مجال الآثار أن لبنان لا يزال تحت وطأة «الاستعمار» الثقافي، فأحجار اللقى التي يفوق عددها الـ 400 قطعة، رآها الأوروبيون أولاً، إذ تمّت إعارتها إلى متحف اللوفر في فرنسا والمتحف الوطني للآثار في لايدن (هولندا)، على عكس ما كان مقرراً بعرضها في مدينة جبيل ومن ثم في أوروبا. «من حق اللبنانيين رؤية تلك القطع قبل الأوروبيين»، تقول الوسيطة الأثرية نيللي عبود لـ«القوس»، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من القطع «مستخرج من حفرية في موقع جبيل الأثري تحت سرّية مشدّدة وبإشراف فرنسي». وعلمت «القوس» أن العمال اللبنانيين في الحفرية يُعاملون بشكل «سيّئ» من قِبل المشرفين، ما يدفع للسؤال عن وضع العمّال وسط «هذه السرّية» و«العقود التي تشترط عليهم عدم الإدلاء بأي تفاصيل عن عملهم» (راجع «القوس»، 20 أيار 2023، «خلل في الحفر والتنقيب»).

القانون الدولي لا ينفع

أعطى المجتمع الدولي الحق في استرجاع القطع الأثرية في حال كانت الجماعات الإرهابية وراء السرقة، لكن في المقابل أتى الحديث عن التعدّيات التي حدثت في حقبة الاستعمار خجولاً. في هذا السياق، كانت اتفاقية اليونسكو عام 1970 هي الأولى من نوعها التي تكرّس حق استرداد الشعوب الأصلية لممتلكاتها، وجاءت من بعدها اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص عام 1995 والتي كان القصد منها «استكمال أحكام القانون العام الواردة في اتفاقية اليونسكو لعام 1970» بحسب المنظمة. ووفقاً لأحكام القانون الدولي، تقول طحان إن على لبنان المحاولة المستمرة لاستعادة تابوت إشمونازار ونصب بيبلوس الموجودَين في متحف اللوفر لِما يمثّلانه من قيمة فينيقية عريقة. لكنها لا تُخفي تشاؤمها إزاء ذلك، ففي حين تبذل دول مثل تركيا واليونان جهوداً لاستعادة الأثريات من المتاحف الأجنبية، لا نجد جهوداً لبنانية مماثلة حرصاً على «الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية» مع فرنسا.

ما هي شروط إعادة القطع؟

تشير المادة (7) من اتفاقية اليونسكو عام 1970 إلى أن «وجود جردة بالقطع» يُعدّ واحداً من شروط المطالبة بإعادتها إذا ما وُجدت في بلد آخر، لكن يجب اتباع الخطوات التالية:

1- تقديم الطلب من خلال القنوات الدبلوماسية.

2- توثيق القطعة الأثرية كجزء من قائمة جرد المؤسسة.

3- التعهّد بدفع تعويض منصف لأي مالك في حال شرائه القطعة عن حسن نيّة أو في حال حمله لقباً معتمداً وفقاً للقانون الوطني.

4- توفير جميع الأدلة الداعمة لمطالبتها بالاستعادة.

لم يستطع لبنان الاستفادة من اتفاقية 1970 كحال العديد من الدول التي استُعمِرت، لأن الأمر يشمل القطع التي سبق جردها، في الوقت الذي هُرّبت ممتلكات لبنان الثقافية من خلال تنقيبات غير شرعية جرت في زمن الاستعمار، فضلاً عن أن إقناع دولة ذات نفوذ بإرجاع قطعة أصبحت تعدّها «من تراثها» ليس سهلاً. يُذكر أنه كان للجانب اللبناني عدة محاولات لاستعادة شيء من القطع، منها الموجودة في إسطنبول، مرتكزاً على القانون الدولي للإرث الوطني، وجاء الرد من جانب الدولة التركية، بأن القطع اكتُشفت عندما كانت صيدون ولاية عثمانية، فلا تُعدّ بذلك «لبنانية» بل «تركية».

وحتى بعد طلب اليونسكو من المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) وإصدار اتفاقية عام 1995 لدراسة مسائل القانون الخاص وسدّ الثغرات التي لم تتناولها بشكل مباشر اتفاقية 1970، والتي نصّت على أن القطع المأخوذة من تنقيبات غير شرعية في زمن الاحتلال هي قطع مسروقة أيضاً ويجب إعادتها. لكن، لم يوقّع على هذه الاتفاقية إلا عدد قليل من الدول، وتمنّعت بريطانيا وفرنسا من المصادقة عليها.

إلا أنه، يَظهر أخيراً توجه جديد في فرنسا لإعادة الممتلكات الثقافية إلى شعوبها مع مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محاولته «توطيد» العلاقات مع أفريقيا. فقد توجّهت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك إلى البرلمان الفرنسي في مطلع السنة الحالية باقتراح تعديل ثلاثة قوانين تشمل خطوة إعادة فرنسا لبعض القطع الأثرية من متاحفها إلى الدول الأصلية، مع إلغاء الحاجة إلى التصويت على إعادة القطع في البرلمان الفرنسي كما هو حالياً من أجل «تسريع العملية»، فهل يكون للبنان نصيب من ذلك إذا ما تمّت المصادقة على القوانين؟

الإسرائيليون نهبوا آثار الجنوب

عام 1948، أثناء الحرب العربية الإسرائيلية، سمّى «الإسرائيليون» إحدى العمليات العسكرية التي شنّوها على منطقة الجليل بـ«عملية حيرام»، قاصدين الإشارة إلى ملك صور، الذي يعدّه الكيان أحد «رموز التوراة» لِما له من «علاقات صداقة مع داوُد وسليمان». أما عام 1978، فقد كان قبر حيرام نفسه، الموجود في مدينة صور، هدفاً لقوات الاحتلال، إذ يشاع أن جنود الاحتلال قاموا بالاستعانة بمنقّبي الآثار «الإسرائيليين» ونهبوا ثروات المكان، ثم عادوا في عام 1983 ليجعلوه مقراً عسكرياً لهم، فاستقروا في الملعب الروماني في مدينة صور وأخذوا منه قطعاً بيزنطية، بحسب ما تشير إليه المديرية العامة للآثار اللبنانية التي اكتشفت تفريغ مبانٍ أثرية بالكامل من كنوزها، وهذا ما تداولته صحف لبنانية عام 2006.

العمال اللبنانيون في حفرية موقع جبيل الأثري يُعامَلون بشكل سيّئ من المشرفين الفرنسيين ويوقّعون عقوداً تشترط عدم الإدلاء بأي تفاصيل عن سير عملهم

واللافت أن المصادر في ما يتعلق بتعديات العدو الإسرائيلي على الآثار في جنوب لبنان شحيحة، ما ينذر بعمليات توثيق ضعيفة في هذا الشأن، فالثروات الثقافية لا تقل أهمية عن الموارد الأخرى التي ترتبط بسيادة الدولة، بخاصة أن هناك متاحف «إسرائيلية»، منها متحف في القدس المحتلة، يضم عدداً من أثريات عربية غير معلن عن أصلها، فما احتمال أن تضم تلك المتاحف جزءاً من ثروات لبنان الثقافية؟

القانون اللبناني: تنظيم المتاحف من البديهيّات

أوكل القانون اللبناني تنظيم عمل المتاحف إلى مجلس الهيئة العامة للمتاحف عبر المرسوم الرقم 3050، إلا أن للبعض مآخذَ في هذا الشأن، لجهة عدم التطرق إلى قطاع المتاحف في قانون منفصل. فلهذا القطاع «أهمية خاصة وتعقيدات»، إذ سبق أن فُتحت ملفات قضائية «كبيرة» كان أحد أهم أسبابها أن إنشاء متحف في لبنان لا يحتاج إلى رخصة رسمية. «أي شخص يمتلك مجموعة خاصة يمكنه فتح متحف» تقول عبود، التي تعتقد أن في الأمر عشوائية تؤدي إلى المزيد من «التهريب والسرقات» وأن هذا الأمر كان بوابة «للمزيد من الفوضى» في ظل غياب جردة بالقطع الموجودة في المتاحف. وتؤكد الوسيطة الثقافية التي عملت في المتاحف لأكثر من 10 سنوات أنه «لا يوجد في بعض المتاحف الجامعية جردة بالقطع الموجودة فيها»، وتسأل: «هل تعرف الدولة اللبنانية تفاصيل ما هو موجود في هذا المتحف الجامعي أو في ذاك؟». الأمر الذي قد يعرضها لخطر السرقة ويصعب إثبات «لبنانيّتها» إذا ما هُرّبت إلى الخارج من قِبل الجماعات «الإرهابية».

بعض المتاحف الأثرية الموجودة في لبنان:

- المتحف الوطني اللبناني في بيروت.

- المتحف الأثري في الجامعة الأميركية في بيروت.

- متحف ما قبل التاريخ اللبناني في جامعة القديس يوسف في بيروت.

- متحف صيدا الأثري.

- متحف موقع جبيل الأثري.

- متحف موقع بعلبك الأثري.

- متحف موقع بيت الدين.

لا شكّ أن مسار استعادة القطع الأثرية المهرّبة والمسروقة في المتاحف الأجنبية، إضافة إلى محاسبة العدو الإسرائيلي على الانتهاكات التي قام بها في جنوب لبنان، طويل ويتطلب تضافر جهود قانونية وأمنية كبيرة. ربما من الصعب على لبنان حالياً فتح الملفات «القديمة»، إلا أنه يفترض القيام ببعض الخطوات الإصلاحية، كفرض رقابة كبرى على المتاحف اللبنانية، ووضع ما هو ملك للبنانيين «أمامهم» بجرأة وشفافية.

«ممتلكات» أو «بضائع» ثقافية؟

تختلف الإشارة إلى الأثريات مع اختلاف الفلسفات التي تحيط بها، إذ يعتقد البعض أنها مورد للبلد الأم ولذلك فهي «مُلك» ثقافي، أما البعض الآخر فيدافع عن كون الثقافة «تشاركاً غير محدود»، بحجة أن للبشرية تاريخاً واحداً لذلك فهي «بضائع ثقافية». ومن هنا يبدأ النقاش حول حق الشعوب الأصلية باستعادة الأثريات من عدمه تحت منطق «هل يهم إن كانت هذه المنتجات الفينيقية مثلاً في فرنسا أو في هولندا لا في البلد الذي نشأت فيه طالما أن الثقافة للجميع؟». لذلك يمكن القول إن اختلاف التسميات هو اختلاف في تشريع العودة الذي يكون طيّ الاستعمار المهيمن والانتقائي في تحديد من له الحق في السيادة.

بعض الاتفاقيات التي وقّعها لبنان لحماية الأثريات:

- اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الصادرة بتاريخ: 23/11/1972، التي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون الرقم 30/1982.

- اتفاقية اليونسكو لحماية الآثار لمنع تصدير واستيراد ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة الصادرة عام 1970، التي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون الرقم 21/1990.

- اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتاريخ: 2/11/2001، التي انضمَّ إليها لبنان بموجب القانون الرقم 722/2006.