في هذا المناخ القلق، المشحون بالتهديد السياسي بسبب انتماء الوالدين إلى اليسار، يحضر في مذكرات نولة جانب جوّاني من تبعات مزاج الاعتقال والتضييق المُبطّن على اليسار المصري أثناء المرحلة الناصرية. هناك وجه آخر للأحداث -التي اعتدنا مُطالعتها محصورة في إطار سياسي وخبري- تجعلنا نُعايش فترة اعتقال سياسي واحد باعتبارها حدثاً كبيراً مُفعماً بطبقات من السلب، على مستوى إنساني، يتجلّى في مُواجهة المُعتقلين السياسيين آنذاك حرمان الحياة كآباء، وبالتبعية حرمان ذويهم من العيش في مناخ يتطلّب، على الأقل، عدم التهديد بالاختفاء لوقتٍ غير معلوم.

تتجلّى هذه الحالة في بعضِ الحوادث التي ذكرتها نولة، أثناء سرد طفولتها، وخصوصاً بعد عام 1952، حين أصدرت الحكومة قانوناً بالعفو عن الجرائم السياسية، وطُبِّق فوراً على جميع عناصر مُعتقلي جماعة الإخوان المُسلمين، بينما منعت محكمة الجنايات تطبيق القرار ذاته على مُعتقلي اليسار، وضمّت اليساريين ضمن الجرائم «الاجتماعية» وليست السياسية، وحينما طالبت زوجات المُعتقلين – ومن بينهم إقبال والدة نولة- مجلس قيادة الثورة، بالسماح للمصريين بالعمل في مناخٍ حر، قيل لهنّ بأنّ هذا الشعب لا يُمكن التعامُل معه ديموقراطياً.

تزخر فصول طفولة نولة في المذكرات بمثِل هذه الأحداث، التي تستعيدها في إطار طفولتها، وتصرّ على عرضها بقدرِ ما تأثرت بها آنذاك، بدلاً من تناولها بعين الحاضر. ولذلك يتجلى المناخ القلِق في طفولتها، مُتخلّصاً من وضع مرحلة سياسية بعينها في إطار قُطبيّ إما خيّر أو مُشيطن، بهذه الكيفية يستحيل الحكي إلى وثيقة بها جانب حيوي، رُبما محدودة قليلاً لحاجتها إلى المُعالجة، لكنها مع ذلك تحتفظ بحيوية استعادة الأحداث عبر الانطباعات الأولية التي تكونت عنها.

تأثراً بالهم السياسي الذي شمل حياة والدها، كانت نولة مُنذ طفولتها تتلقى الأوراق الخاصة به وتحتفظُ بها في غيابه. في عام 1957، خاضت أول نشاط نضالي تتذكره، وهو التظاهُر مع مُناضلات مصريات، مثل التشكيلية المعروفة إنجي أفلاطون وأخريات، أمام أحد المباني التابعة لمقر الأمُم المُتحدة في «حيّ غاردن سيتي» في القاهرة، اعتراضاً على الحُكم بالإعدام على المُناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

في عام 1957، خاضت أول نشاط نضالي ضد إعدام جميلة بوحيرد

عقب تجاوز الحديث عن نشاط والدها السياسي، أخذ حديث نولة اتجاهاً أكثر ذاتية، يُبادل بين مسيرتها العملية وحياتها الشخصية في آن، بين الزواج والأمومة وبين التغيرات المهنية واكتساب خبرات جديدة من السفر والتفاعل مع تمثيلات ثقافية مختلفة.

عملت نولة مُدرّسة للّغة الفرنسية أثناء دراستها الجامعية. ولدى تخرّجها، خاضت رحلة ثرية شملت العمل في دُول مُختلفة، تعرفت عبرها على مناخ نضالي وسياسي رحب، تحديداً أثناء مدة عملها في الجزائر، حتى استقرت في مصر، وبلورت مسيرتها المهنية بالمُشاركة في تأسيس «مركز دراسات المرأة الحديدية» في عام 1994، إذ كانت إحدى المؤسسات الرائدات في العمل البحثي الميداني المنوط بالعُنف الواقع النفسي والجسدي والجنسي الواقع على النساء في مصر.

جواراً إلى التدفّق الحميمي في استدعاء الذكريات، ونثر الحكايات مُفرغة من التنقيح وإقحام موقف شخصي، ثمّة ملمحٌ لأسئلة عامة، مثل المُقاربة بين منطقة وسط البلد قديماً حيث نشأت نولة، وما كان فيها من تداخل ثقافي وحِراك سياسي ونزعة إنسانية وجماليات في معمار المكان، وبين المنطقة ذاتها الآن، التي تستقبلُ زخماً إسمنتياً وغياباً في معالم المكان، وتلاشياً للحُضور الإنساني في المعاملات.

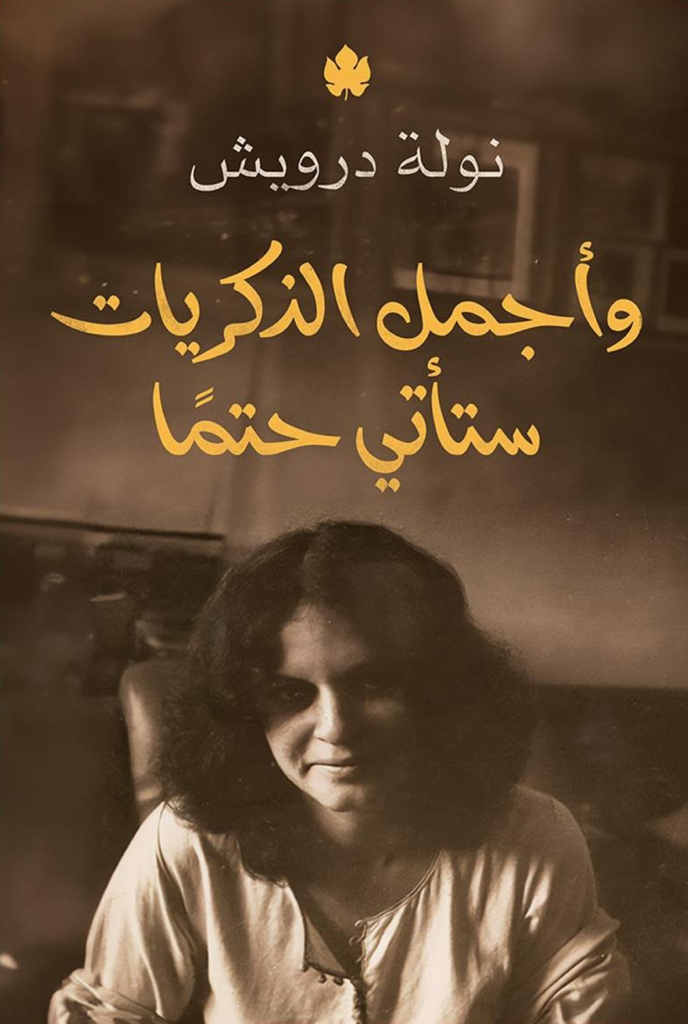

ربما تكمُن المُفارقة الكُبرى، مع انتهاء مُذكرات نولة درويش عقب ثورة «يناير 2011»، إذ يتولّد سؤال مركزي وعام عبر مُذكرات تتمسك بالحكي الآمن والتصالح مع الزمن بما فيه من تناقضات.

حين ننظر بعين إلى الحاضر، وأخرى إلى المسحة الزمنية التي غطّتها نولة درويش، نجدُ فضاء ضخماً من التغيّر، والتراجع حتى في القدرة على تحقيق فشل سياسي جدير بالتناول. الآن لا يتوافر سوى التفاعُل عبر السلبي المثير للسخرية والمرارة، ومُعايشة التغيير والتبديل الحاد في معالِم المكان والشواهد التاريخية، والاستجابة القهرية لمزيد من التراجع في القدرة على الفاعلية الاجتماعية. درجة تولّد يأساً كبيراً من إمكانية أن تكون هناك أجملُ ذكريات يُمكن أن تُعاش.