ولكن سميحة عاشقة حيفا، لم تهب الاحتلال، فهي لا تريد مغادرة حيفا. يقول الروائي: «سميحة هي حيفا، وحيفا هي سميحة، كلاهما بنات البحر، حيفا ليست نفسها بدون سميحة، فقد فرقتهما الحرب». هي حيفا التي قال درويش عنها في قصيدته «أحمد العربي»: و«حيفا من هنا بدأت وأحمد سلم الكرمل». فنقرأ عن علاقة سميحة بحيفا وهي علاقة الفلسطيني بهويته، كأنّها سلّمها إلى كل شيء. هكذا صرخت سميحة أيضاً: «راحت حيفا، راحت حيفا حين بدأت العصابات تتسرب في مفاصل المدينة».

لم تكن سميحة مجرد باكية على حيفا، بل كانت مدافعة عنها، حين أدركت أنّ العرب يتذللون لبريطانيا لحمايتهم، كما كانت تشعر دائماً بذلك الأمل حين كانت تعلم أن حيفا تقاوم. ففي فصل «الخروج من حيفا»، يكتب الروائي أنّ الغزاة يخترعون لغةً من وهمهم، فاللغة كما يقول: «واحدة من الأشياء التي تبقي الناس أحياء». ولأن المنتصر أيضاً يكتب تاريخه على مرأى التاريخ، فسنفكر إذن كثيراً حين نكتب نكبتنا وبأي لغة سنجعل ذلك التاريخ يتحدث عما حدث بلغة الحق والحقيقة.

يحمل السرد «التاريخ» كأنه الرواية من دون أن يهمل الروائي التفاصيل اللغوية الجميلة، والحوارات بين أفراد العائلة، وهنا يتحول التوثيق إلى مادة روائية تجعل الأدب يُمسك بمهمته الحقيقية وهي أن يقول الحقيقة بكل تفاصيلها الإنسانية. فالحرب ليست فقط تلك القنابل والجثث والدمار، بل هي أيضاً تلك الخلفية المظلمة للمؤامرات السياسية، وهي أيضاً ما يحدث داخل الشخصيات من ألم وفقدان ومن مقاومة لذلك الظلم. لذلك، نحاول نحن القراء أن نتتبع في الرواية ماذا تفعل تلك الأحداث التاريخية بنا، وكيف تسلّلت تلك الأسئلة إلى رأس سميحة أثناء السقوط، فصارت تسأل: «كيف تغلب الأسلحة القصيرة الأسلحة الطويلة؟». في منتصف الرواية تقريباً، يحضر المخيم. هو ليس فقط جزءاً من هذه التغريبة، بل هو ذلك المكان الذي حمل معه جرح النكبة حياً، وداخل بيت سميحة في المخيم، تحضر تلك الصورة التي التقطها أحد المصورين في وكالة الغوث. لقد كان المخيم شاهداً على الكارثة، وحيفا ظلّت في ذاكرة سميحة وهي في المخيم الذي غادرته سعاد لأنها لم تحتمل الحياة فيه. تفترق حكاية المرأتين هنا بين مناضلة تعيش على ذاكرة حيفا المنكوبة، وبين هاربة تتفق مع امرأة سيئة على الهرب من المخيم.

هنا ليست الذاكرة مجرد لعنة بل هي حكاية أخلاق، وحكاية البقاء سؤال آخر في وجه من عاش تلك الظروف القاسية.

تنتقل بنا الرواية لمعرفة سميحة أكثر كأنّها وجه آخر لحيفا، والخالة كما يقول هي الوجه الآخر للأم، فندخل إلى حياتها لنعرف أنها تتزوج وتصبح أماً، فتتداخل تفاصيل حياتها مع حياة النضال في المخيم من خلال الحياة اليومية. وتحضر أيضاً قضية فلسطينيي الداخل من خلال قصة يسرى، وحتى شجون الموت العادي تصبح قضية وطنية في حياة الفلسطيني المعذب. ولا يغيب الأسر أو السجن كجزء من تلك الحياة النضالية، وكجغرافيا تتألم داخل الوطن من خلال قصة سليم. يقول الكاتب: «إن رواية اللاجئ هي دليل نكبته»، كأنه في تلك الرواية يحاول أن يجيب على سؤال طرحه في نهايتها تقريباً: «ماذا سيكون الفلسطيني إن لم يكن فدائياً؟». وهذا ما سيأخذنا إلى المعنى الحقيقي في الرواية: أن تكون فلسطينياً يعني أن تكون فدائياً.

تنتهي الرواية بسؤال المخيم، لكنه أيضاً البداية، فهو المحطة، هكذا كما تسأل سميحة خليل: ترى هل لا زلت تفكر في حيفا؟ أم أنك اكتفيت بالمخيم؟ يثير الكاتب هنا سؤال الذاكرة، فهذا المكان يحمل بروحه كل تلك الخلفية التي جاء منها، وهي فلسطين والنكبة، لكنه كما قالت سميحة لن ينسى كل تلك المدن والقرى، وفلسطين كلها.

تحول التوثيق إلى مادة روائية تجعل الأدب يمسك بمهمته الحقيقية

ولكن الرواية أيضاً تنتهي بالأمل كأن الكاتب هنا يتفق مع ما طرحه الروائي إبراهيم نصر الله في «الملهاة الفلسطينية» التي آثر أن يسمي مشروعه بالملهاة بدل المأساة لأنه رفض تلك النهاية الحزينة للقضية.

يقول محمود درويش في «يوميات الحزن العادي»: «ليس صحيحاً أيضاً أننا قادرون على إعادة الذاكرة إلى العالم عن طريق إرضائه». لذلك، فإن ذلك الضوء هو الثورة الحقيقية، والمقاومة. في قصيدة الشاعر الفلسطيني طه محمد علي، نقرأ: «حتى لو كانوا يا قاسم فعلوها وقتلوك/، ففي يقيني أنك ضحكت على قاتليك/ كما ضحكت على السنين». أما الشاعر الغواتيمالي أمبيرتو أكابال فيقول: «العدالة لا تتحدث لغة الهنود الحمر».

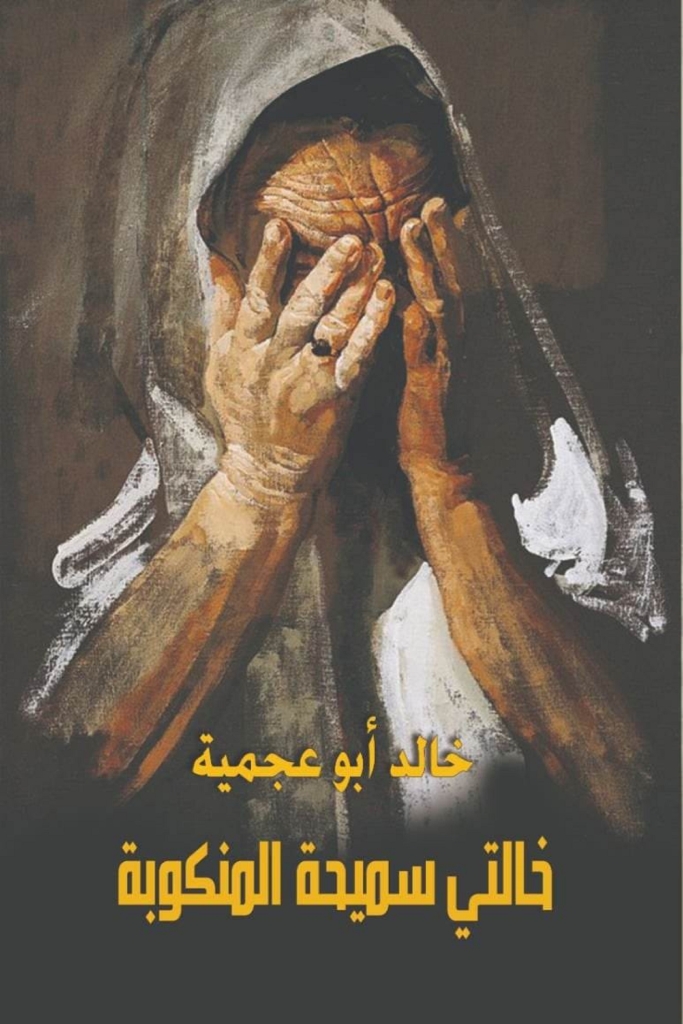

ومن هنا، نشعر أن الرواية ليست فقط عن النكبة بل رواية عن المرأة التي حملت هذه الهموم، وهي الخالة سميحة التي حملت في قلبها هموم الوطن والأبناء والأخوة، فكانت روحها وحياتها تعبيراً عن تلك العدالة المسحوقة، وكانت حياتها سيرة لما حدث أيضاً للوطن والبلاد. كأنّ الوطن يسرد حكاياته من خلال تلك الأرواح الجميلة حولنا.

وفنياً، تقول الرواية إنّ في سرد الأحداث التاريخية والقضايا الكبيرة يستطيع الأدب أن يقدم بلغة جميلة ما هو جديد وعميق عن طريق تحليل هذه الأحداث لغوياً وسردها من منظور شخصيات عادية تحاول أن ترى ما يحدث كما تفكر به وتحلم به.