ثمة حقيقة مهمة تتعلق بنشاط تنظيم «القاعدة»، هي أنه بدأ بالتراجع السريع بدءاً من سنة 2008، ويتجلى ذلك في العراق الذي بلغ أقصى مدى له في نهاية سنة 2007. وتتمثل المسألة في بدء مسيرة تراجع أعداد ضحايا التنظيم في هذا البلد سنة 2008، حيث بلغ حدود 800 شخص كل شهر، وهو أقل بكثير مما كان عليه ما بين سنتي 2003 و2007، حيث كان يصل إلى الآلاف شهرياً. ويفسر ذلك بأن العمليات الكبيرة بدأت بالانحسار السريع في نهاية سنة 2007، فيما تحولت أفغانستان إلى مصدر كبير للقلق الأميركي؛ حيث فاقت الخسائر العسكرية الغربية سنة 2008 تلك المسجلة في العراق، رغم أن أمن هذا البلد لم يمنح تنظيم «القاعدة» الملجأ الذي كان يوفره له قبل سنة 2002. مرت الخسائر الأميركية في العراق بخطّ تصاعُدي، ووصلت إلى الذروة سنة 2007، إذ بلغ قتلى الجيش الأميركي 904 جنود، معظمهم على أيدي التمرد السنّيّ، الذي كان ينشطه، بنحو كبير، تنظيم «القاعدة». وكانت الكوارث على المدنيين العراقيين كبيرة جداً، وحصلت تفجيرات ذات عنف غير مسبوقة: 500 قتيل في عملية القحطانية في آب 2007 و 215 قتيلاً في مدينة الصدر في تشرين الثاني 2006. وانطلاقاً من سنة 2006 التجأ «القاعدة» إلى استخدام مادة فلور في بعض عملياته، وهكذا انتقل إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في 15عملية، وخصوصاً في عملية أبو سعيدة في أيار 2007 وسببت مقتل 32 شخصاً. والملاحظ هنا أن الأميركيين استطاعوا بعد هذه المرحلة الدموية أن يبدوا نوعاً من الذكاء؛ إذ لعبوا على وتر اشمئزاز السكان المدنيين، فطفقوا يسلحون الميليشيات السنية ضد «القاعدة»، وأقنعوا المجموعات الشيعية بعدم الرد على رعب «القاعدة» برعب أعمى ضد السنّة. وكان إنجاز الجنرال الأميركي ديفيد بترايوس (القائد السابق للقوات الأميركية في العراق) على الأرض يتمثل في إعادة ما كان منطق حرب تمردية مرتكزة على حركة وطنية واسعة إلى منطق كفاح ضد الإرهاب، وذلك بجعل «القاعدة» مقطوعاً عن السكان.

بالإضافة إلى ذلك، كانت مواجهة الإرهاب في المملكة العربية السعودية بنّاءة، فعدا التدابير الزجرية والقمعية، عرف مسؤولو المملكة سنة 2004 ـــــ 2005 كيف يستخدمون وسائل الصفح والدمج الاجتماعي، لتجفيف المنابع التي كان يكسب منها «القاعدة» المقاتلين والأنصار.

باكستان والهند، هما أيضاً عرفتا عمليات إرهابية قامت بها مجموعات قريبة من «القاعدة». وكان يمكن إبداء القلق في ما يخصّ مستقبل باكستان وأفغانستان، لكن مُقارَنَة بسنوات 2001 و2005، وجد تهديد الإرهاب الدولي الذي يستوحي الجهادية صعوبة في الظهور على مستوى الكرة الأرضية، الأمر الذي استدعى طرح السؤال عن انحسار الأنشطة العالمية لـ«القاعدة». ويرى العديد من الخبراء المتخصصين في شؤون «القاعدة» أنّه من بين الأسباب، ثمة في المقام الأول التناقضات الداخلية للتنظيم، وأيضاً الصعوبات التي تعرَّضَ لها أتباعه.

آل «القاعدة» على نفسه، في وقت مبكر، تحقيق أهداف سياسية محسوسة، على رأسها رحيل القوات الغربية من السعودية، ثم إنهاء عقوبات الأمم المتحدة على العراق، وعلى نحو طبيعي هزيمة «الكيان الصهيوني» وتدميره. وفي الوقت نفسه، وعلى خلاف منظمات أخرى، انزلق «القاعدة» في سجلّ يشمل نمط «صراع الحضارات»، الذي نعثر عليه خلال صِيَغ عامة من نوع «الحرب ضد اليهود والصليبيين»، واسترجاع أرض الأندلس. إن هذه الأهداف، رغم طابعها غير المألوف، ليست متحررة من المحيط السياسي؛ ذلك أن تنظيم «القاعدة» يذهب بعيداً، من خلال تمجيده، باسم الله، العنف الأقصى في ممارسة الجهاد، ومن خلال إبعاده إلى المقام الثاني، الأسباب الأرضية للمجازر المُرْتَكَبَة والتضحيات التي يرضى عنها المقاتلون، ومن بينها «الشهادة».

خطابات «القاعدة» تنحرف نحو نوع من النزوع الرباني، الذي تذهب القيمة فيه إلى الممالك التي انقرضت. والفارق بين «القاعدة» وغيره من التنظيمات التي يطلق عليها «إرهابية»، البعد عن منطق سياسي، في الأساس، مقارنةً بحركات أخرى مثل «حماس» التي تبدو أهدافها السياسية شديدة الوضوح ويسْهُل تحديدُها. وهذا التناقض الداخلي ليس حكراً على «القاعدة»، لكنه كان مَصْدراً لتعارُضات كبيرة في قلب التنظيم، حين كان يجب الاختيارُ بين الفعالية السياسية والتحفيز القيامي (من القيامة). وإن تبادل الرسائل سنة 2005 بين مسؤول القاعدة في العراق في تلك الفترة، أبو مصعب الزرقاوي والذراع اليمنى لأسامة بن لادن، أيمن الظواهري، كانت تنبئ بالخسائر الفادحة التي تعرض لها الجهاديون في العراق بعد ذلك.

بالنسبة إلى القاعدة في بلاد الرافدين، إن الواجب منح الأولوية للصراع الديني، من طريق مجازر عمياء ضد «الهراطقة»، وتطلب الأمر التصدي للشيعة. ومن جهته، فإن رأي «القاعدة» ـــــ الأم كان تجنب صرف النظر عن هزيمة الأميركيين في العراق.

كان على «القاعدة» أن يجيب عن أسئلة صعبة يطرحها الرأي العام الإسلامي من قبيل: «إن تنظيم القاعدة لا يقوم بعملياته إلا في البلدان الإسلامية، وأكثر الضحايا هم مسلمون». وقد كان تفجير 17 أيلول 2008 ضد السفارة الأميركية في اليمن يمشي في هذا الاتجاه، فالنتيجة هي 16 قتيلاً: ستة من منفذي العملية وتسعة مدنيين وشرطة يمنيين وأميركي واحد.

إن انسحاب القوات الأميركية من السعودية، وهو الهدف الأول للقاعدة، كان بمستطاعه أن يمثّل نجاحاً سياسياً. لكن الشروط التي جرى فيها هذا الانسحاب سنة 2003ـــــ 2004 لم يُتح للقاعدة أن يجيّره لمصلحته. وبالفعل، أُنجز باتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية، نتيجةً لسقوط صدام حسين في العراق، واحتلال القوات الأميركية لهذا البلد. وفي ما يخص حرب الحضارات، فإن فاعلية الوسائل بكونها غايات لم تكن على موعد.

وفي سنة 2003، وخلال الغزو الأميركي للعراق، كان أسامة بن لادن يحصل على نتائج مهمة في استطلاعات الرأي في السعودية وفي الأردن وإندونيسيا. لكن الوضع تغير بعد ذلك. وقد ارتكب «القاعدة» خطأً استراتيجياً بتركيز جهوده في العراق ودول الجوار. في البدء، منحه نشاطه في العراق، ابتداءً من سنة 2003 نفَساً ثانياً، فقد كان النضال ضد المحتل يحظى بالشعبية، وكانت النجاحات على الأرض حقيقية. وعلى الصعيد العالمي وجدها القاعدة مصدراً جديداً للإشعاع وللتجنيد. إلا أنّ فاعلية «القاعدة» آلةً للقتل بعيداً عن «المجموعة الهدف»، المؤلفة من القوات الأميركية في العراق، جعلت العراقيين، شيئاً فشيئاً، ينقلبون، ولا سيما السُّنّة، على الجهاديين.

أما في ما يخص السعودية وانقلاب المواطنين على «القاعدة»، بعدما كان التنظيم يحظى لديهم بشعبية كبيرة، فيعود ذلك إلى أن «القاعدة» دشّن سلسلة طويلة من العمليات والتفجيرات بعد انسحاب القوات الأميركية، لا قبلها. واستهدفت هذه العمليات في آن واحد مراكزَ السلطة السعودية والأجانب، مسبّبة مقتل مئة شخص في غضون سنتين. هكذا، دخل الجهاديون في منطق فشل، وتحديداً لأنّ السعودية كانت متقبّلة جداً لطروحاتهم، لكنهم لم يُحيطوا عملياتهم بالحذر في ميدان السرية التي ميّزت نشاطاتهم في البلدان الغربية. وكذا استفادت وسائل الاستخبارات السعودية من دعم تقني صلب من زميلاتها الأميركية والغربية، فلم تتأخر في تفكيك البنى التحتية المحلية للقاعدة.

قرار تنظيم «القاعدة» تركيز جهوده في البلدان الإسلامية هو نتيجة لعديد من العوامل. ففي هذه الدول يمكن «القاعدة» أن يجد الدعم والمجندين الجدد، وتتاح له المعرفة المحلية للأرض، وقدّم حقل المعركة الواعد جداً في العراق إغواءً لا يُقاوَم. ومع وجود هذا «العدوّ القصي» على مرمى حجر، في قلب الشرق الأوسط، فَلِمَ الذهاب لضرب البنتاغون في واشنطن، بدل ضربه في العراق؟ لكن «القاعدة» أخطأ الهدف، وتوجه لقتل الشيعة، الأمر الذي فتح الطريق إلى عزله وضربه.

ولا يخفى أن كثيراً من أسباب قوة القاعدة أصبحت مع الزمن بعضاً من معوقاتها. وفي الوقت الذي بدا فيه واضحاً أن الغرب ليس بصدد ربح الحرب في أفغانستان، كانت القضية من اختصاص طالبان والقبائل البشتونية، لا تنظيم القاعدة. كذلك إن نظام باكستان تعرض لزعزعة سياسية، لكن مجيء نظام «قاعديّ» غير محتمل. وكشمير الهندية ظلت هندية. وفي ميدان الصراع مع إسرائيل بقي «القاعدة» يلمع بغيابها، مقارنة مع حماس وحزب الله. الخلاصة تقول: «نظام الخلافة الإسلامية ليس جاهزاً بعدُ لإرسائه».

عزلة تنظيم «القاعدة» في دار الإسلام، كانت لها نتائج عملية. فبعيداً عن تجفيف الدعم اللوجيستي والمالي، إن تجنيد «القاعدة» هو الذي عانى من المشكل، وخصوصاً أن المنظمة كانت من كبريات المستهلكين «للانتحاريين». ففي العراق نُفِّذت 1500 عملية انتحارية من انتحاريين معظمهم مُجنَّدون أجانب، مسببة مقتل آلاف الأشخاص.

إن تنظيم عملية انتحارية يتطلب درجة عالية من التحفيز، وحين تكون العملية الانتحارية طريقة عملياتية رئيسية لتنظيم كبير، يجب عليه أن يتوافر على عدد مهم من الأرواح الشجاعة المستعدة للتضحية الكبرى: إن فقدان1500 مجند يمتلكون هذا النوع من التحفيز ليس مسألة بسيطة لِمَا سَيَلي من تابع العمليات.

دور محاربة الإرهاب في إضعاف القاعدة كان عاملاً اساسياً في المشاكل التي عرفها التنظيم وفاعليته، وكانت نتائجه كبيرة جداً، إلى درجة أن الحرب على الإرهاب عرفت كيف تستغلّ، بنشاط، التناقضات الداخلية للتنظيم أو خلق شروط لتتفاقم فيه التناقضات. ويغطّي ذلك العمل الاستخباري والقمع والأعمال الوقائيّة كتأمين السلامة في الموانئ والمطارات، والتخفيف من التأثير السياسي والنفسي الناتج من عمليات التنظيم. وهذا الإجراء الأخير هو من بين أكثرها أهمية، وتشهد عليه تفجيرات مدريد 11 آذار 2004 الذي أسهم في إسقاط الحكومة الإسبانية، وتفجير السابع من تموز في لندن سنة 2005 الذي أعقبه تلاحم كبير في أوساط المجتمع البريطاني.

إن التعاون الدولي بين أجهزة الاستخبارات والأمن تطور بقوة ما بعد 11 أيلول، وأسهم في إفشال العديد من التفجيرات الكبيرة، ومثال ذلك على التراب الفرنسي. ولأن إجراءات الوقاية معقدة ودقيقة، فإنّ من الصعوبة معرفة الحصيلة الحقيقية. لكن هذه الإجراءات التي أدت إلى تفادي مجازر، سببت نوعاً من الجدل في سقوط القاعدة في «خطأ استراتيجي»، ويتمثل في الانتقال إلى تفجيرات ضد أهداف ديموغرافية واقعة في أرض الإسلام؛ إذ من السهولة تفجير فندق في القاهرة أو باكستان من خطف طائرات في المطارات الدولية.

خطأ القاعدة الاستراتيجي أنه لم يميز بين الشأنين الأفغاني والعراقي؛ ففي العراق، كان الميكانيزم يسير في اتجاه معاكس. وحين أطلقت الولايات المتحدة غزوها في آذار 2003، لم يكن لتنظيم «القاعدة» من وجود يُذْكر، ما عدا مجموعات هامشية في تخوم كردستان. والفراغ الذي ترتب عن قلب نظام صدام حسين، وواقع الاحتلال الأميركي أتاحا للقاعدة أن يعرف تطوّراً يمكن وصفه بالمتفجر في بلد عربي كبير الأهمية، لكن الانخراط في حرب مذهبية حرف البوصلة، فكانت بداية الأفول.

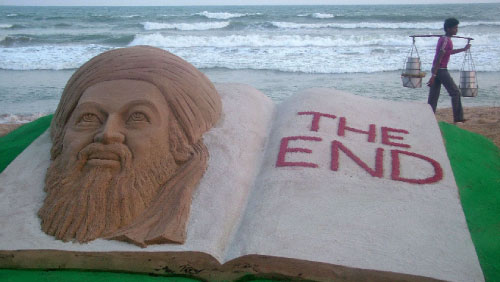

أفول «القاعدة» بعد ضرب «أرض الإسلام»