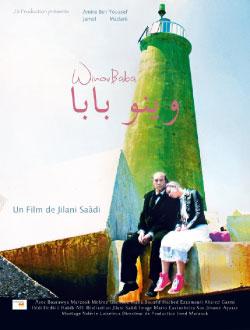

تونس | يمثّل الهامش أحد أكثر السياقات خصوبةً، بما يتيحه للمبدع من إمكانات للقراءة والتأويل في النثر، والشعر، والموسيقى، والرقص، والسينما، والمسرح، والرسم، والنحت... لكنّ بعض المبدعين، يختار البقاء على هامش الهامش، كأنّه يداعب أطرافاً قصيةً من دون الغوص في العمق. تنسحب هذه الملاحظة على آخر أعمال السينمائي التونسي الجيلاني السعدي «وينو بابا» الذي يعرض حالياً في الصالات التونسية. سبقت العرض التجاري للفيلم، حملة إعلامية كبرى.

لكنّ عدداً من الصحافيين والنقاد الذين شاهدوا عرضه الأوّل في صالة «سينما المونديال» في العاصمة تونس، شعروا بأنّ ما شاهدوه لم يرقَ إلى مستوى التوقّعات. هذا المنجز السينمائي الذي يُعرض بعد عام على الثورة التونسية، تخلّف عن معالجة الموضوع لناحية البنية، ولناحية الشكل السينمائي (التصوير والإضاءة والموسيقى والديكور...).

بعد «خرمة» (2002)، و«عرس الذيب» (2007)، يواصل الجيلاني السعدي في ثالث أفلامه الروائيّة الطويلة معالجة الواقع الاجتماعي للمهمّشين، والملفوظين على قارعة الحياة. يحاول كتابة تفاصيل يومياتهم بعدسته، وبلغة سينمائية تجهد لتكون شبيهة بموضوعها، لناحية حركتها، وزاوية التقاط الصورة، وتوزيع الضوء على المساحات المقتنصة. على غرار عمليه السابقين، يندرج شريط الجيلاني في صنف الكوميديا السوداء.

يصوّر «وينو بابا» حياة أرملة اسمها خيرة، وابنها حليم الذي تجاوز الأربعين ولمّا يتزوّج. تعيش خيرة على أمل تزويج ولدها الشابّة أنس، لكنّ شخصيّته المتمرّدة، الرافضة لرتابة الواقع، تأبى الانصياع للمؤسسة الزوجيّة. في الأدوار الرئيسية، يؤدّي جمال المداني دور حليم، وبوراوية مرزوق دور خيرة، وميلة بن يوسف دور أنس، إلى جانب محرز قلوز، ومهى بوعفيف، وحاشد ازموري، وخالد قسمي، وهادي هذيلي، وحبيب أفلي. أمّا شخصيّة الأب التي يحيل عليها العنوان، فجسّدها بالصوت الممثل محمد قريع، باعتبارها شخصية حاضرة في الغياب.

يستمرّ حليم في تأثيث أيّامه حول اهتماماته الذاتيّة، أي الاستماع إلى أغنيات عبد الحليم، وزيارة قبر والده، ولقاء أصدقاء الشارع المهمشين مثله. يمعن في الانغماس داخل عالم اللانظام، بعد رفض عروسه المحتملة حضور حفلة الزفاف. يعتكف حليم في منزله لبضعة أيام، ثمّ يقرّر اعتزال الحياة الاجتماعية، والانضمام إلى جماعة من المُهمّشين. ثم تتطور أحداث السيناريو، بعد تعرّض أنس للعقاب من قبل أهلها. لكنّ الشابّة تنجح بالفرار، لتتسكع في المدينة على غير هدى، إلى أن تلتقي بحليم، فيواصلا معاً حياة التيه.

يتحوّل السيناريو من السؤال السوسيولوجي إلى السؤال السيميولوجي الذي تتحرك ضمنه مدلولات الصورة. غير أنّ الجيلاني السعدي، يبدو كمن فَقَدَ القدرة على التحكم بحركة الكاميرا، بعدما فقد نسق السيناريو توهجّه الأول، وسقط في الرتابة المشهدية من جهة، وفي بساطة النصّ المحكي من جهة أخرى. هذا ما أربك العناصر السينمائية الأخرى، وخصوصاً لعبة الضوء، وخيارات توزيع المشاهد وترتيبها... حتّى الديكور لم يسلم من الأخطاء في اختياره. كذلك إنّ إطالة العديد من المشاهد أثرت سلباً في إيقاع الفيلم، ما يجعل المتلقّي يغرق في دقائق طويلة من الزمن الميت الذي لا يخدم نسق الأحداث، بل يجعلها متقطّعة ومتباعدة. هذا إضافة إلى الإقحام المجاني لترسانة من المفردات الجنسية، لم ترفد شعرية النص المفترضة بشيء.

في «عرس الذيب»، أعطى السعدي البطولة لصطوفة الذي بقي يلاحق بائعة هوى طوال الشريط. في «وينو بابا»، يعود إلى التيمة نفسها، وخصوصاً أنّ حياة الهامش، بما يشوبها من كبت، تتمحور في جانب كبير منها حول التهويمات الجنسيّة. إلّا أنّ المخرج لم يحسن هذه المرّة توظيف المشاهد الجنسيّة، بل قدّمها على عواهنها، من دون دمجها بشكل فني. وهذا ما قد يفتح المجال واسعاً أمام بعض الأطراف السياسية في تونس ـــــ وخصوصاً اليمينيّة ذات المرجعيّة الدينية ـــــ لشنّ حرب على الفيلم، وعلى السينما التونسيّة عموماً، انطلاقاً من منظور لا يخرج عن السياق الأخلاقي والتأويل القيمي للعمل الفنّي.

بالمقارنة مع عَمَلَيْ الجيلاني السعدي السابقين «خرمة» و«عرس الذيب»، يمكننا القول إنّ سيناريو «وينو بابا» يشكو من ثُّغَر، وإن السينمائي التونسي لم يحكم السيطرة على حركة الكاميرا. لكنّه لم يبتعد عن السياق العام الذي اختاره كتيمة أثيرة لأعماله، أي عالم الهامش والمهمّشين. في ضوء ما تشهده بلاده من تحولات وتحدّيات، يبدو فيلم السعدي محطّة جديدة في مساره، لا أكثر! لذا لن نفاجأ أن تكون الخيبة في انتظار المشاهد التونسي، وخصوصاً بعد الثورة التي يُفترض أن تتبعها نهضة حقيقية في الثقافة والفنّ والإبداع.

الجيلاني السعدي وقف على أعتاب الثورة