فقدان الدور

لعب لبنان في التاريخ الحديث دوراً بارزاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، واشتمل هذا الدور على المستويين المالي والسياسي. مالياً كانت بيروت بمثابة مركز مالي يستقطب رؤوس الأموال العربية وغير العربية، وقد استفاد الاقتصاد اللبناني من كونه وجهة سياحية في المنطقة، وهو أمر ساهم في خدمته الدور الذي لعبه كمركز مالي. وقد تحضّر لبنان لهذا الدور منذ القرن التاسع عشر، عندما بدأ يدخل إلى البلد رأس المال الفرنسي فأنعش السوق اللبنانية، وبالتالي تمدّد حضوره إلى المنطقة.

وبحسب هشام صفي الدين في كتابه «دولة المصارف: تاريخ لبنان المالي» لعب تجّار الحرير اللبنانيون، وخصوصاً المصدّرون منهم، دور الوسيط بين القطاع المصرفي الفرنسي، الذي كان مصدر الرأس المال الأجنبي، والتجار المحليين. وقد عمل هؤلاء، أي تجار الحرير، كبيوت أموال تُقرض منتجي الحرير المحليين، الذين اعتمد قطاعهم بشكل كبير على الاقتراض، وذلك بسبب طبيعة هذا القطاع الذي اعتمد بشكل مفرط على استدانة رأس المال. مع الوقت تحوّلت بيوت الأموال هذه إلى قطاع مصرفي تجاري. هذه الخبرات المصرفية، التي أتت نتيجة الامتياز الذي منحه رأس المال الفرنسي للمصدّرين اللبنانيين، تحوّلت لاحقاً إلى تراكمات للخبرات المصرفية الاحترافية، مع تشكّل القطاع المالي اللبناني بشكل أوضح، بعد إنشاء مصرف لبنان وسوريا، الذي انفصل لاحقاً إلى مصرفين مركزيين،في بيروت ودمشق، للبلدين المتجاورين.

مرّ القطاع المصرفي اللبناني في حقبات مختلفة، وخصوصاً بعد دخول رأس المال الأميركي، في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وقد ساهم هذا الدخول، بشكل كبير في تشكّل القطاع المصرفي اللبناني بشكله الحالي. بناءً على هذا التراكم التاريخي، تحوّل لبنان في تاريخه غير البعيد إلى مركز مالي، ليلعب دوره كمدخل لرؤوس الأموال الغربية إلى المنطقة، ويجذب رؤوس الأموال الأخرى، مثل أموال النفط الخليجية وغيرها.

عملياً، بدأت نهاية هذا الدور مع تعاظم أحداث الحرب الأهلية في لبنان، التي استمرت منذ عام 1975 حتى صدور اتفاق الطائف في نهاية عام 1989، وبعد غزو جيش صدام حسين، الرئيس السابق لنظام البعث في العراق، للكويت التي كانت صاحبة دور مميز اقتصادياً وسياسياً وديبلوماسياً في المنطقة. عندها بدأ يتحول هذا الدور إلى دولة الإمارات العربي المتحدة، وبدأ تركيز الاهتمام على إمارة دبي التي تحوّلت تدريجاً إلى مركز مالي جديد للمنطقة.

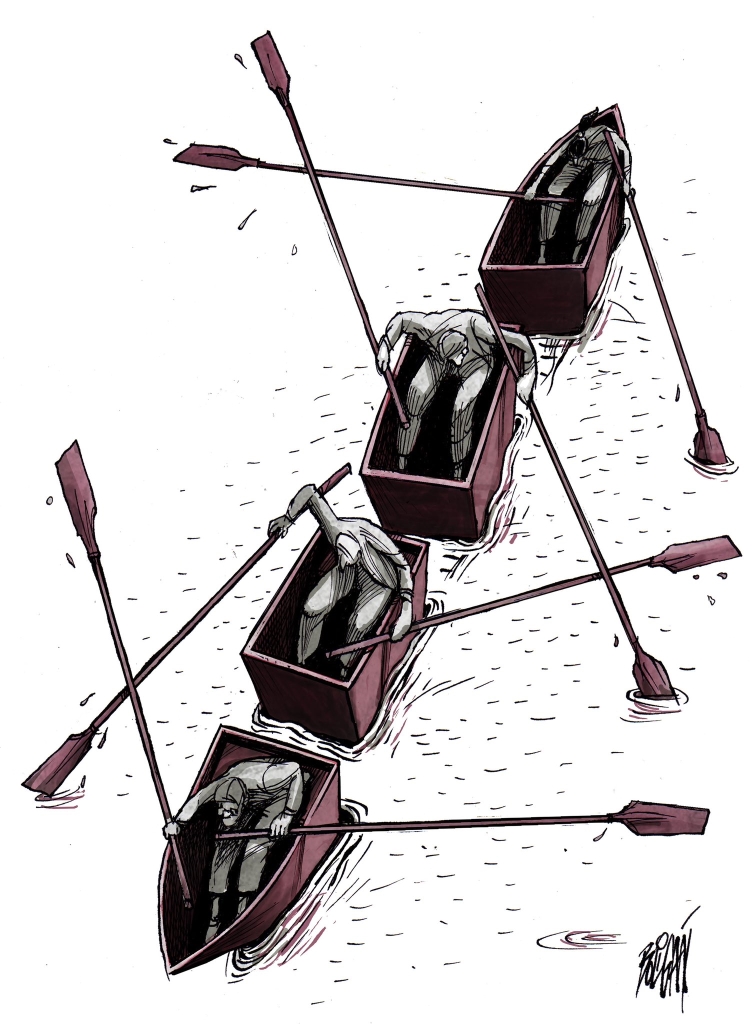

ولأن الحرب الأهلية في لبنان أجهزت على موقعه المالي كمركز إقليمي، ولأن النظام الرأسمالي العالمي يحتاج، اضطرارياً، إلى مركز إقليمي، كانت إمارة دبي قد أصبحت معدّة لهذا الدور الذي نشط صعوداً على حساب خسارة لبنان لدوره المالي. مذاك، بدأ سقوط دور النظام المالي اللبناني، وصولاً إلى سقوط النظام المالي نفسه. يشار هنا إلى أن بعض الأحداث التي حالت دون سقوطه في وقت مبكر، مثل الأزمة المالية الأميركية العالمية في عام 2008 التي أسهمت في لجوء رؤوس الأموال الخارجية إلى القطاع الذي كان معزولاً عن الأزمة (لم يكن رأس المال يعرف حينها بالـ«بونزي» الذي يقوم عليه القطاع). وفي عام 2011، ومع توقّف رؤوس الأموال عن الدخول إلى الاقتصاد اللبناني، لأسباب طبيعية وسياسية (بعضها يتعلق بالحرب السورية)، وبداية العجز المزمن في الحساب الجاري اللبناني، بدأ الانحدار الأخير والخطير للقطاع المالي في لبنان. ومع نهاية العقد الماضي، في عام 2019، بلغ القطاع نقطة اللاعودة. مثّل هذا الأمر النتيجة الأخيرة لخسارة لبنان لدوره في التاريخ الحديث.

دور جديد أو ستاتيكو مدمّر؟

السؤال المطروح اليوم، من قبل جميع الأطراف، سواء كانت غربية (متمثلة بالبنك الدولي والمؤسسات النيوليبرالية الأخرى) أو محليّة، هو: ما هو الدور الجديد للبنان في النظام العالمي؟ حتى اليوم، لا يوجد نقاش فعلي حول هذا الأمر، وبالتالي لا أحد يقدم إجابة واضحة على هذا السؤال.

البحث عن الإجابات يتطلب تفكيك بعض العقد. أهمها، وجوب البحث في قضية السيادة الوطنية بشكل يحقّق تعريفها إجماعاً وطنياً يلتقي اللبنانيون عليه. ففي ظل تبادل الاتهامات بالتبعية لهذا البلد أو ذاك، تضيع فكرة السيادة الحقيقية. ومن المهم الالتفات إلى أن السيادة هي عبارة تحمل عوامل عدّة، من السيادة العسكرية إلى السيادة الديبلوماسية إلى السيادة الثقافية وغيرها… لكن أهمها السيادة الاقتصادية. الدور الذي كان يتبوأه لبنان، كان يعني التخلّي عن السيادة الاقتصادية، التي تجرّ وراءها العوامل الأخرى المتمّمة للسيادة الوطنية. فالاعتماد على تدفقات رأس المال، بشكل حصري، لبناء اقتصاد يعني الانكشاف على مصادر رأس المال. لطالما كانت تدفقات رؤوس الأموال التي يعتمد عليها القطاع المالي اللبناني ذات مصدر غربي. فحتى رؤوس الأموال الخليجية مصدرها غربي، وذلك لأن قرار دخولها أو خروجها من وإلى الأسواق ممسوك في الغرب، علماً بأنه استجدّت في الفترة الأخيرة هوامش في الحركة الخليجية، تتضمن حركة رؤوس الأموال، لا تنسجم مع القرار الغربي، إلا أنها لم تثبت حتى الآن أنها هوامش واسعة. بشكل عام، لأن مصادر رؤوس الأموال كانت غربية، ولأن القطاع المالي كان محورياً في الاقتصاد، كانت السيادة الاقتصادية للبنان مفقودة.

لذا، من المهم في مرحلة تحديد الدور اللبناني الجديد، تعريف السيادة الاقتصادية. وقد يشكّل هذا الأمر نقطة انطلاق للحديث الجدّي في البحث عن دور لبيروت في النظام العالمي، الذي يُعاد تشكيله اليوم. ومن المهم النظر في عوامل القوة الموجودة لدى البلد، التي تسهم في تحقيق السيادة الاقتصادية، سواء كانت هذه العوامل عسكرية أو طبيعية. فالعامل الأخير أصبح واقعياً، مع بداية العمل على استخراج النفط والغاز (حتى لو تطلب هذا الأمر بعض الوقت)، والعامل الأوّل واضح (وهو ساهم بشكل كبير في الوصول إلى امتلاك الحق باستخراج هذه الثروة). وبناءً على ذلك، مع فهم عوامل القوة الموجودة، واستخدامها بشكل صحيح، يمكن فرض السيادة الاقتصادية. ومع الحصول على السيادة في القرار الاقتصادي، يمكن الاطمئنان إلى إمكانية فرض الدور اللبناني المنشود في النظام العالمي الجديد.

ومع تشكّل الأحلاف الاقتصادية المختلفة في العالم، ومنها حلف دول الـBRICS الصاعد أخيراً، والذي نما دوره بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية. أصبح هناك خيارات متنوعة، لانخراط لبنان في النظام العالمي. فمع انتزاع السيادة الاقتصادية، تُصبح القدرة على اتخاذ القرار في التعامل مع الاقتصادات، سواء كانت شرقية أو غربية، أسهل، وذلك بسبب توسّع الخيارات المتاحة.

الدور الذي كان يتبوأه لبنان، كان يعني التخلّي عن السيادة الاقتصادية، التي تجرّ وراءها العوامل الأخرى المتمّمة للسيادة الوطنية

عملياً، مع انعدام السيادة الاقتصادية اليوم، لا يمكن للبنان أن ينخرط بمشاريع اقتصادية مع الصين، على سبيل المثال. ولا يمكن للبنان أن ينفتح على امتداده الجغرافي مع محيطه عبر سوريا. بالطبع هذا الأمر لا يعني حصر الخيارات بالتكتل الشرقي، ولا يعني أيضاً حصرها بالمركز الغربي كما هو الحال الآن.

بعد تحديد ذلك، يُصبح الحديث عن اختيار الشكل الجديد ممكناً، و يُمكن أن يُبنى عليه الاقتصاد السياسي اللبناني. وهو أمر يتضمّن دراسة الخيارات التي تدعم التحوّل الزراعي والصناعي والتكنولوجي، وكيفية الحصول على المعرفة اللازمة لفرض هذا التحوّل، ومصدر هذه المعرفة سواء كان شرقياً أو غربياً. فالاحتمالات في التشكّل العالمي الجديد مفتوحة، وهامش الحريّة في الخيارات لا بد أن يكون أوسع. من مثل المشاركة في مشروع طريق الحرير الصيني، بعدما تتضّح معالمه في المنطقة، أو العمل على شراكات تكنولوجية ومعرفية في قطاعات معينة مع دول تهتم بنشر هذه المعرفة لأي من الأسباب. لذا، يعتبر تحقيق السيادة الاقتصادية حلقة أساسية في اختيار الدور القادم للاقتصاد اللبناني، التعايش مع فكرة أن الدور السابق انتهى هو أمر لا بد منه في خضمّ هذه العملية.