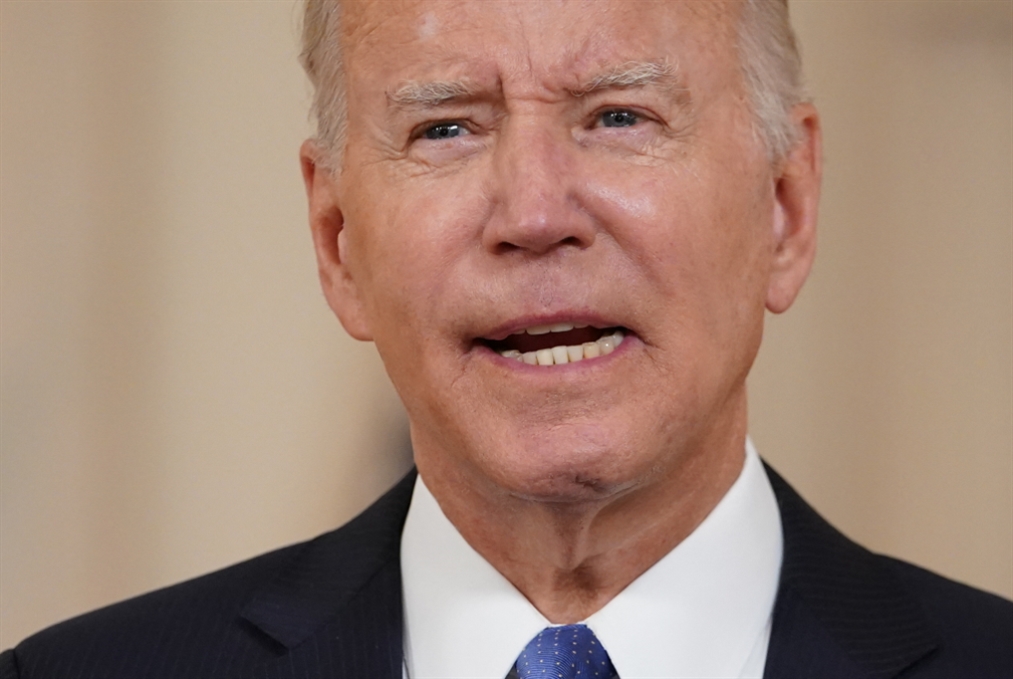

الارتفاع الكبير والقياسي في أسعار المحروقات في أوروبا وفي داخل أميركا نفسها صار يعاني منه المواطن العادي الذي بدأ يضغط على حكوماته لإيجاد حلول تخفف عن كاهله وطأة غلاء أسعار السلع والخدمات. ومن هنا أتت حاجة الرئيس الأميركي إلى تعاون السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم. السعودية كانت قد رأت في أزمة أوكرانيا فرصة لإظهار أهميتها واستعادة مكانتها التي تراجعت كثيراً لدى أميركا. الكلام الذي صدر عن بايدن أثناء حملته الانتخابية، وحتى بعد انتخابه رئيساً، مؤذ جداً للسعودية: وصفها بالدولة «المنبوذة»، وقال إنه لن يتعامل مع محمد بن سلمان وسيكتفي بالعلاقة الرسمية مع الملك. الحقيقة أن بايدن كان يعبّر عن تيار عريض داخل الحزب الديموقراطي ينظر إلى السعودية بسلبية شديدة ويعتبرها نظاماً متخلّفاً وبعيداً من قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان. بدأ ذلك من عهد الرئيس أوباما الذي وصل بالعلاقة مع السعودية إلى الحضيض بعد أن أعاد ترتيب الأولويات في السياسة الخارجية الأميركية. وبايدن طبعاً كان نائبه، ويعتبر عهده امتداداً له. شعرت السعودية بالإهانة والغضب الشديد تجاه الحزب الديموقراطي، وخصوصاً أنه لم يصدر عنها أي شيء يجعلها تستحق تلك المعاملة القاسية. كانت السعودية جاهزة للتعاون ولتلبية أي شيء يُطلب منها، كما كانت دائماً تفعل منذ عقود طويلة، ولكن الجفاء والنكران جاءا من طرف أوباما والديموقراطيين. ألقت السعودية بكل أوراقها في سلة دونالد ترامب، وراهنت عليه لإخراجها من حالة «النبْذ» التي فرضها أوباما عليها، وتحمّلت في سبيل ذلك كل فظاظة ترامب وجلافته واستعلاءه، بل وحتى إهاناته العلنية! غدت السعودية جزءاً من الصراع الحزبي الداخلي في أميركا: الهجوم على السعودية، وعلى الأمير محمد بن سلمان بالتحديد، صار يُعتبر هجوماً على ترامب.

استغلّت السعودية الحرب في أوكرانيا لتصفية حسابها مع بايدن. نأت السعودية بنفسها عن حُزم العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها على روسيا، واتخذت موقفاً متوازناً من القضية حافظت فيه على مسافة تفصلها عن أميركا بايدن، ووقفت تتفرّج على مشكلة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الغاز والنفط دون أن تتدخل. والآن، بنظر السعودية، حان أوان قطف الثمار! والمتابع للإعلام السعودي سيرى مدى النشوة التي يشعرون بها بعد إعلان بايدن عزمه زيارة السعودية ولقاء وليّ العهد. «جاء إلينا راكعاً»، هكذا يقول بعض كتاب السعودية وذبابها الإلكتروني. جو بايدن، من طرفه، لا يجد غضاضة في التراجع و«ابتلاع» لسانه الذي كان أطلقه على محمد بن سلمان، فهو في النهاية سياسي محترف وعتيق ويرى أن المصالح فوق المبادئ وأن كل شيء قابل للمساومة. ولا شك أن بايدن سيقبض ثمناً كبيراً من السعودية لقاء تراجعه العلنيّ عن سياسته تجاه ابن سلمان. هذا الود المستجد بين بايدن والسعودية فرضته الظروف السياسية والمصالح الاستراتيجية، وهو لا يغيّر من حقيقة موقف السعودية التي تأمل بهزيمة الديموقراطيين في الانتخابات وتحلم بعودة ترامب للحكم عام 2024.

تجد إسرائيل نفسها في وضع استراتيجي ضعيف في المنطقة، خصوصاً بعد أن نجحت قوى المقاومة في غزة ولبنان في فرض حالة من الردع

العامل الثاني، والمهم، هو الموضوع الإيراني. مرت سنة ونصف سنة على تسلم إدارة بايدن الحكم وما زالت المفاوضات مع إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي متعثّرة. لم يحصل اختراق بالرغم من الجولات الكثيرة التي عُقدت بين الطرفين، سواء في عهد الرئيس روحاني أو السيد إبراهيم رئيسي. هذا الوضع ليس مريحاً على الإطلاق لإدارة بايدن التي باتت تشعر بالضغط الشديد والحاجة إلى أن تفعل شيئاً ملموساً لإقناع أو إغراء أو إرغام إيران على العودة للالتزام ببنود اتفاق عام 2015 الذي أنجزته مع إدارة أوباما. لا تستطيع إدارة بايدن أن تتحمل استمرار الوضع الحالي حيث تتابع إيران نشاطاتها النووية وتحقق تقدماً مطّرداً في برنامجها بعد أن تخففت من كثير من القيود والضوابط التي ألزمت نفسها بها حسب الاتفاق الأصلي الذي خرجت منه أميركا.

إيران، من جانبها، تشعر أنها في موقع قوة، إذ إنها تمكنت من امتصاص تأثير حزمة العقوبات الأقسى في التاريخ التي فرضها ترامب عام 2018 وتجاوزتها. صحيح أن الاقتصاد الإيراني عانى وما زال يعاني إلا أن الحكومة الإيرانية نجحت في التعامل مع العقوبات وطوّرت خططاً لاقتصاد وطني لا يعتمد على واردات النفط. سياسة الصبر الاستراتيجي والتصعيد التدريجي لنشاطاتها النووية أتت أكلها ووضعت الطرف الآخر تحت ضغط الزمن. لا شك أن لإيران مصلحة في إنجاز اتفاق يخرجها من دائرة الحصار الاقتصادي والعقوبات، ولكنها ليست في عجلة وتشعر أنها قادرة على فرض شروطها والحصول على تعهدات وضمانات إضافية تمنع الولايات المتحدة من تكرار سيناريو الانسحاب والتراجع عن التزاماتها كما فعل ترامب.

بهذه الخلفية، يمكن النظر إلى التوجه الأميركي لتأسيس وقيادة تجمّع إقليمي عسكري – أمني موجّه ضد إيران يضم دولاً عربية بالإضافة إلى الكيان الإسرائيلي، أو «حلف ناتو عربي – إسرائيلي» كما يقال. تريد أميركا أن تقول لإيران إنها لن تبقى تنتظر إلى ما لا نهاية لأجل إنجاز اتفاق نووي جديد أو إحياء القديم المتعثر، بل سوف تنتقل إلى سياسة ضغط وتصعيد وأن بإمكانها حشد دول المنطقة كلها معها في منظومة موجهة ضدها تضم العرب والإسرائيليين معاً.

والبعد الإسرائيلي له أهمية خاصة في التحرك الأميركي. ستكون إسرائيل أولى محطات زيارة بايدن. هناك شعور في إسرائيل بالفشل والعجز استراتيجياً في مواجهة إيران ومحور المقاومة في المنطقة. الصحافة الإسرائيلية ومراكز الأبحاث وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين لا يتوقفون عن الكلام بشأن الحاجة إلى «لجم إيران» والقضاء على برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية. ومن يتابع الإعلام الإسرائيلي ووسائل التواصل سيرى حجم الهستيريا الموجودة بشأن إيران. ومعروف تماماً مدى الإحباط الإسرائيلي، وخصوصاً من قوى اليمين الحاكم، من سياسة الحزب الديموقراطي تجاه إيران، منذ عهد أوباما – هيلاري كلينتون وصولاً إلى إدارة بايدن. تفضل إسرائيل حلاً عسكرياً لمشكلة البرنامج النووي الإيراني ولكنها أضعف وأعجز من فعل ذلك بنفسها، وتريد من أميركا أن تقوم بذلك. وأمّا الغارات التي تشنها إسرائيل على أهداف داخل سوريا، فليس لها تأثير كبير على تصاعد قوة إيران وحلفائها في المنطقة، رغم تكرارها. وتجد إسرائيل نفسها في وضع استراتيجي ضعيف في المنطقة، خصوصاً بعد أن نجحت قوى المقاومة في غزة ولبنان في فرض حالة من الردع المتبادل معها بفضل تطور قدراتها الصاروخية والقتالية المدعومة إيرانياً. وحتى العمليات الاستخباراتية واستهداف الكوادر العلمية والقيادية داخل إيران لم تؤدّ سوى إلى زيادة العزيمة الإيرانية على الرد ورفع مستوى الدعم لقوى المقاومة في غزة التي صارت قادرة على إيقاع خسائر مؤثرة في العمق الإسرائيلي. لم تتمكن إسرائيل من ترجمة التطبيع و«الاتفاقات الإبراهيمية» مع الدول العربية إلى إنجاز استراتيجي حقيقي، والفضل في ذلك لإيران ومحور المقاومة.

في هذه الظروف الإسرائيلية، يصل بايدن إلى «إسرائيل». سوف يعيد بايدن التأكيد لإسرائيل التزام أميركا بحمايتها وضمان أمنها ومستقبلها، ولكن على إسرائيل السمع والطاعة للأوامر والضوابط الأميركية، التي من أهمها عدم التهور والانجراف نحو مواجهة عسكرية مع إيران. تريد أميركا ضبط الإيقاع في مواجهة إيران بحيث تكون الخطوات ضدها مدروسة ومحسوبة، سياسياً واقتصادياً، أو عسكرياً إن لزم الأمر، بحيث تحدد هي ما ينبغي فعله ولن تسمح للحلفاء الإقليميين، وبالذات إسرائيل والسعودية، أن يجرّوها إلى حيث لا تريد. وسوف يلتقي بايدن مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، في إشارةٍ منه إلى اختلاف سياسة الديموقراطيين في أميركا عن ترامب وصفقاته التي استثنت الفلسطينيين واعتبرت أن السلام ممكن أن يقوم في المنطقة على أساس تعاون اقتصادي بين إسرائيل والدول العربية.

يحاول بايدن ترميم السياسة الأميركية في منطقتنا، وهي التي تراجعت كثيراً في السنوات الماضية، عن طريق المبادرة وإعادة الحضور وتوثيق العلاقة مع الحلفاء التاريخيين. والزيارة بهذا الشكل الاستعراضي ما كانت لتتم لولا التحديات الكبيرة والجدية التي تواجه الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، وحاجة أميركا إلى كل العناصر التي يمكن أن تساعدها في صراعها المباشر مع روسيا وصراعها الأكبر مع الصين.

* كاتب من الأردن