يستطيع الدبلوماسي والعسكري والاستخباري والإعلامي الأميركي أن يمارس هذه اللعبة بانسجامٍ كامل مع الذات، من دون أدنى تحسّس أو شعور أو معارضة من الضمير، ليس هناك أي صراع داخلي يتخلّل أداء القائمين على هذه العملية، فهم قد تربّوا بناءً على معايير تحدّد ما هو الصّحيح وما هو الخاطئ. إنّها مدرسة متكاملة، تبدأ من الفكرة وصولاً إلى الأدوات والسلوك والنظرة إلى الآخر، مدرسة تقدّم للأميركي الشّعور بأنه على حق، طالما أنه يعمل لصالح المزيد من هيمنة بلاده، هذا أمر أخلاقي ومشروع، بغض النّظر عما سيعنيه ذلك من مآسٍ للآخرين. هذه المآسي بالتحديد يمكن التّهرب منها عبر خطابية أخلاقية مصطنعة لا تمتّ إلى الحقيقة بذرَّة صلة، فيلم سينمائي كامل تتم هندسته في الأروقة الدبلوماسية، سيناريو يكتبه أشخاص يستطيعون الانفصال بالكامل عن الوقائع، وإعادة كتابتها من جديد.

هذا الخواء بالتحديد هو نقطة مقتل الهيمنة، في نفس الوقت الذي يشكل فيه عنصر تفوق ومناورة فعالة بشكل كبير. لتوضيح كون نقطة المناورة هي بذاتها نقطة المقتل، سنعرض ثلاثة أبعاد أساسية، استناداً إلى تعبير بسيط جداً، سنعتمده لتعريف هذا الخواء: الكذب، فهو أساس السياسة الأميركيّة ومرتكزها المحوري. البُعد الأوّل بنية الكذب، والثانية أشكاله، ونختم بالحديث عن آثاره، كي نوضح مدى تشعّب وتمدّد وتجذّر الكذب في تلك السياسة.

بنية الكذب:

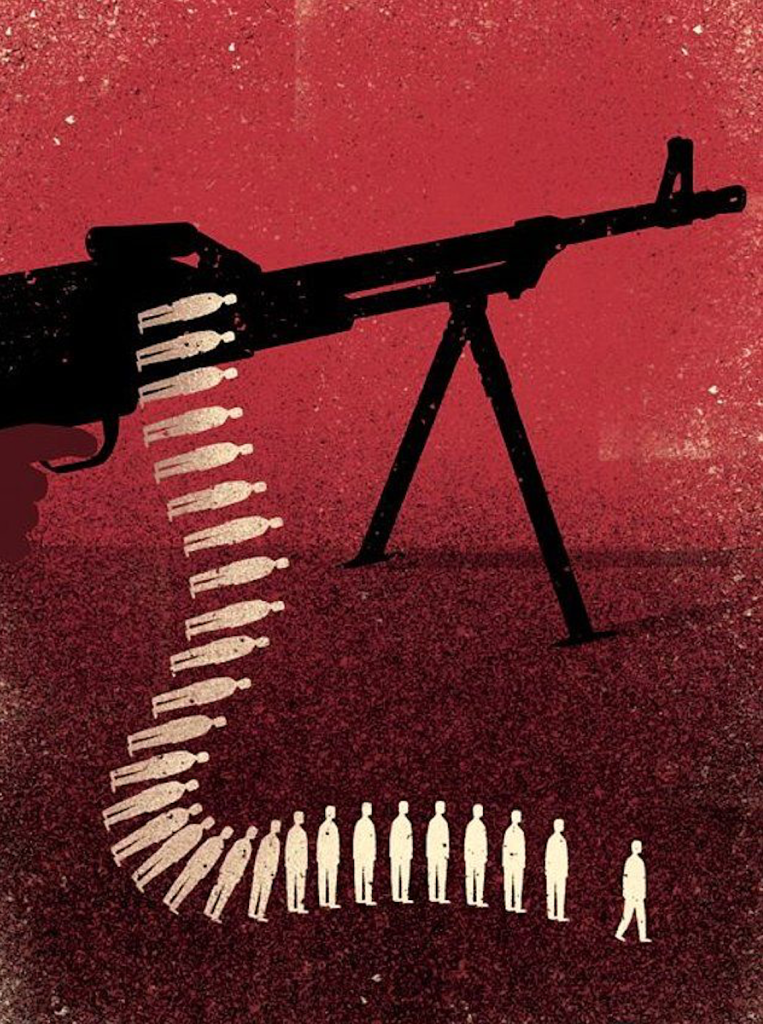

تصل الدبلوماسية الأميركيّة إلى حدودٍ خيالية وأسطوريّة في الكذب والاختراع، مستندة إلى معجم لغوي مكرور ونمطي وممجوج، مسخّر لتبرير كل أنواع المجازر والارتكابات التي لا يصدّقها إنسان، ويمكن أن نحفر عميقاً لنعثر على البنية التي تستند إليها تلك الخطابية المأفونة والساقطة، ونفتش عن مرتكزاتها وعلام تعتمد في نجاحها، وأهمها:

- التذاكي: يفترض الأميركي نفسه قادراً على تقديم صورة مختلفة عن الوقائع والسلوكيات، وتظهير نفسه بصورة مختلفة عن حقيقته، مستنداً إلى شخصيته الخالية كلياً من الشعور الأخلاقي، ليمارس التذاكي على الشعوب الأخرى.

- امتلاك القوة: يستند الأميركي في تغيير الوقائع إلى قوة وهيبة متراكمة في الذاكرة، بحيث تضعف إمكانية التشكيك في مواقفه وتعبيراته، على أساس أنّه شرطي دولي وله وجهة مسؤولة مضطر للمحافظة على مصداقيتها، وكذلك يستفيد من هذه القوة في ترهيب المشكّكين ومنعهم من التعبير عن هذا التشكيك.

- محاصرة المستهدف: منع الدولة/ الضحية من اللّجوء إلى القوى الأخرى للخلاص من برنامج الأزمات الذي تديره وزارة الخارجية الأميركيّة، وبذلك تصبح الضحية مضطرة للكذب على الذات وتصديق الوعود والقبول بالمساعدة الأميركيّة التي تضم بين جناحيها استكمالاً لبرنامج الأزمات نفسه، بل تعميقاً وتطويراً له، إمّا من خلال فوائد الديون، وإمّا من خلال نهب الموارد المجمّدة مقابل المساعدات، وإمّا تحوّل هذه المساعدات إلى نكبة من خلال تمويل النخب التخريبية في الداخل تحت عنوان المجتمع المدني.

- السطوة الإعلامية: القدرة على تغيير الانطباعات والتحليلات والحسابات والتوقّعات من خلال الضخّ المتسارع والمستدام للمعلومات الخاطئة والمجتزأة والمفبركة، بحيث تؤثّر في الثقة الذاتية للنُخب والشعوب، وتعمل بشكلٍ تدريجي على حصول تليين في المواقف ومن ثم تغيير في مستوى مرونة الموقف ومرونة التحليلات والحسابات بحيث تتغير التوجهات السياسية ويتم تقبّل الأكاذيب الأميركيّة نظراً لتحرّكها ضمن سياقٍ معلوماتي يشكل الوعي العام والحس المشترك.

- السيطرة على الشخصيات: من الزاوية الأمنية، تقوم الأجهزة الاستخبارية الأميركيّة بترهيب الشخصيات السياسية والنُخب التي يُفترض أن تمتلك القدرة أو الرغبة في توضيح الحقائق وفضح اللعبة الأميركيّة، مستندة إلى صورة القوة التي تم بثها طوال عقود، بما يسمح بسريان السرديات الأميركيّة المختلقة دون المساس بها من قبل العارفين بالحقائق والوقائع.

- البخل والطمع: نتيجة البخل والطمع الأميركي المرضي، لا تستطيع الولايات المتحدة تقديم قِيم حقيقية للآخرين، ولذلك هي مضطرةٌ للكذب بشكلٍ دائم لكي تمرّر وتفرض علاقات تفيدها وحدها.

- تأطير النُخب: تقوم أقسام الدبلوماسية العامة في السفارات الأميركيّة برشوة النخب الفكرية والثقافية والفنية والإعلامية والأكاديمية بطرق مهذبة وملطفة وتحت عناوين خدمة المعرفة والثقافة، ليُتاح لها التّعمية على حقيقة سياساتها من خلال تحييد النخبة وإخراجها من ساحة المواجهة، وتأطيرها ضمن حقلٍ مفاهيميّ ولغوي يبرّر ويجمّل الإجراءات الأميركيّة، باعتبارها تحديثاً وإصلاحات.

أشكال الكذب:

الكذب في السياسة الأميركيّة ليس سلوكاً اضطرارياً في لحظاتٍ محدّدة، بل هو منهجيّة واستراتيجية كاملة، تتمدّد وتسري في كلّ السلوكيات والممارسات السياسية، وهنا سنعرض بشكلٍ وجيز أهم أشكال تلك المنهجية ومجالات حركتها:

- الشعارات البرّاقة والدعاية المكثّفة: بهدف تغيير الوقائع تتم إعادة توصيفها وتسميتها بحيث يتغيّر موقف المتلقّي من تلك الوقائع والأحداث والجهات والأفراد، فيتم إعطاء الحروب تسمية نشر الديمقراطية أو تعزيز الحريّات، وفي حال انكشاف الجرائم يتم توصيفها على أنها أضرار جانبية أو أخطاء يتم الاعتراف بها والعمل على تفاديها في المستقبل، الأمر الذي لا يحصل بالطبع، وعند فرض الحصار المطبق على دولة أو جهة تحرّرية يتم إعطاؤها اسم العقوبات ليكون لها تبرير أخلاقي وقانوني. مضافاً إلى عملية التوصيف وإعادة التأطير، يتم إغراق المتلقي بدعاية مكثفة متواصلة بأشكال مباشرة وغير مباشرة، بحيث يتشرّب الرسالة وتتحول لديه المعرفة بالوقائع إلى إدراك بعيد كلياً عن الحقيقة، إدراك مرتبط باللغة والصور التي تم إدراجها ودسّها بين عقل المتلقي والحقائق الخارجية.

- الدعاية السلبية الكاذبة ضد الخصوم: تعمل الآلة الدعائية الهائلة للولايات المتحدة وحلفائها الدوليين والإقليميين والمحليين بشكل منسّق ومتزامن على إعادة توصيف الخصوم في أفكارهم وتاريخهم وسلوكهم وشخصياتهم ومؤسساتهم، عبر اختراع رموز سلبية وقصص مختلقة ومبالغات مفرطة، بهدف إضعاف علاقات القوى التحررية في دوائرها الداخلية والخارجية وتبديد روابطهم بالبيئات الاجتماعية الحاضنة لهم، بدون أي التفات إلى الوقائع الفعليّة والسلوكيات والأفكار التي يلتزمون بها.

الوكلاء أو المتعاقدون هم أدوات تستخدمها الولايات المتحدة لوقت محدد، ثم تتخلّى عنها عند تحقق الأهداف، أو انتفاء الحاجة إليها، أو فشل العملية الاستراتيجية

- العلاقات الانتهازية: تُنشئ الولايات المتحدة علاقات مع دول ومؤسسات وشركات وجهات وأفراد، هذه العلاقات تقوم على أساس تحقيق المصالح الأميركيّة، وتقديم مقابل زهيد للجهات المتعاونة التي تساعد الولايات المتحدة على تحقيق تلك المصالح، ولا يمكن أن تُبذل الأموال بشكل متكافئ، حيث يعتبر هذا التعامل العادل إخفاقاً في تحقيق المصالح، ولأجل إرضاء الطرف الآخر، يتم تصوير هذه العلاقات على أنها خدمات تقدمها الولايات المتحدة بناءً على مسؤولياتها تجاه الدول والشعوب، ويغرق السوق الإعلامي بهذه الصور بحيث يتشكل وعي جماعي يضمن مقبولية تلك العلاقات ومشروعيتها، بل ينقل الفئة المستهدفة إلى حالة الشعور بالامتنان وضرورة تقديم المزيد من المنافع للأميركي من جهة، والقلق الدائم من افتقاد تلك الخدمات.

- العلاقات الجزئية مع الأحزاب والشخصيات: وربما يعاد الاتصال بها عند الحاجة إليها لاحقاً، ولا يتم النظر في تلك العلاقات إلى مصالح تلك الأدوات ومشاريعها السياسية، بل يتم توظيفها حصراً في دائرة المصلحة الأميركيّة، ولكن يتم وصفها بالشراكة والتحالف وما يماثلها من الصفات لإعطائها مشروعية ومقبولية وحمايتها من تهمة الخيانة في الداخل.

- إهمال الشعوب والاهتمام بالنخب: تتمحور العلاقات الأميركيّة حول الاتصال بالنخب وتطويعها ودمجها في إطار سياساتها وبرامجها، في الوقت الذي يتم فيه إهمال مصالح وحاجات وظروف الشعوب، لأن الشعوب تحتاج إلى السيطرة على مواردها الوطنية لكي تسدّ حاجاتها، ما يعني عرقلة عمليات النهب التي تمارسها الولايات المتحدة، ولحلّ هذه المشكلة يتم شراء النخب بمبالغ زهيدة، لا تساوي شيئاً بالمقارنة مع الموارد المحليّة، وهكذا يتم احتساب الأرباح، ولكن تحت ظل حملات إعلامية واسعة تدّعي تقديم الخدمات التنموية للشعوب، وفي الحقيقة تكون العملية محصورة في دائرة خاصة من البيئة الاجتماعية المستهدفة، ولذلك نرى أن الدول التي تهيمن عليها أميركا أو تحتلّها أو تساعدها ترزح تحت الفقر رغم العقود الطويلة للمساعدات والخدمات. ينبغي الإلفات إلى أن الهيمنة والإخضاع لها جوانب أمنية مضافة إلى الجوانب الاقتصادية ودوافع النهب الأميركي المريض، فهناك دول يتم إخضاعها حتى لا تنتقل حالة التحرّر إلى مساحات أوسع.

- العلاقات المرتكزة على المصلحة الأنانية: استناداً إلى العناصر المذكورة تحت عنوان (بنية الكذب)، وبالاستفادة من نماذج الدجل السياسي والإعلامي، تمارس أميركا نمطاً استعلائياً من العلاقات، يقوم على أساس المصحلة الخاصة حصراً، ويتخلّل ذلك تقديم الحد الأدنى من الأثمان الضرورية لتحقيق تلك المصحلة الخاصة. لا تؤمن أميركا بالشراكات إلّا في حالات حصريّة وخاصة جداً مثل حالة الكيان الصهيوني المختلق، بل تؤمن بأنّها تمتلك الحق في نسج علاقاتٍ تخدمها بشكل منفرد، بما أنها تمتلك القدرة على ذلك. فالسياسة بحسب المدرسة الأميركيّة عملية تقنية، فن مشروع، يتيح للسلطة أن تتوسع وتكسب الموارد التي يمتلكها الآخرون، وهي غير مقيدة أخلاقياً أبداً. ليس ذلك بجديد على عالم السياسة أو على عالم الاستعمار القديم والحديث، ولكن الجديد هو امتلاك القدرة على تكريس ذلك النمط من العلاقات وفرضه، وإعطائه تسميات وتوصيفات مناسبة تساعد على تكريسه واستدامته.

- عدم العناية بتنمية الدول: لا تنشغل السياسة الخارجية الأميركيّة بتنمية وتحديث وتطوير الدول التي تقوم بنهب مواردها والسّطو على ممتلكات شعوبها، إلّا في حالات نادرة مثل كوريا الجنوبية، وهي حالة تقع على هامش حالة أصلية هي مواجهة الصّعود الصيني، وليست في السياق الطبيعي والمباشر للسياسة الأميركيّة، بل ضرورة خاصة ومحصورة في نطاق محدد. كل عمليات التنمية تقع في نطاق محدود، فوظيفة الوكالة الأميركيّة للتنمية هي شراء النُخب والرأي العام وتشكيل كتلٍ اجتماعية ضمن منظمات مدنية تمثل الجيش غير المسلح الذي تواجه به أميركا خصومها وأعداءها أو تمثل البديل المؤقت عند سقوط سلطة تابعة ومستعبدة من قبلها.

- التهديد الفارغ واعتماد الردع اللغوي: لا توظّف أميركا القوة العسكرية التي تمتلكها بشكلٍ مباشر إلّا نادراً، وإنما يتم تسخير تلك التوظيفات المحدودة زمنياً ومكانياً لخلق ردعٍ لغوي فارغ وغير قابل للتحقيق، وبالتالي تخفيف تكاليف ومخاطر استخدام القوة بشكل كبير، في نفس الوقت الذي يتم فيه جني مكاسب تلك القوة وتوظيف هيبتها، من خلال التهديدات الفارغة. يتأسّس ذلك على خطّين، الأول هو زرع مفهوم القوة الأميركي خارج السياق السياسي، من خلال هوليوود ومثيلاتها وتضخيمه بشكل مفرط، والثاني هو الاستعراض الإعلامي الدائم للقوة العسكرية الأميركيّة دون استخدامها.

- إرجاع انتصارات الأعداء إلى أخطاء ذاتية أميركيّة: في حال حصول انتكاسة عسكرية أو سياسية أميركيّة، يتم اللّجوء إلى دمغ الهزيمة بصفة الأخطاء، فهي ليست حالة تعكس الوهن أو العجز، بل تبيّن وجود أخطاء جزئية أدّت للفشل، وبالتالي يمكن تصحيح هذه الأخطاء ومعالجتها. بتلك السياسة يتم احتواء انتصارات الخصوم، والمحافظة على صورة البطل الذي لا يُهزم، ولكنه قد يقع أحياناً في الأخطاء، في حين أننا إذا تابعنا مسار الحروب الأميركيّة بعد الحرب العالمية الثانية، سنجد أن الانتصارات الأميركيّة نادرة في الحروب التي خيضت.

آثار الكذب:

بعد اتضاح الفراغات التي تُبنى عليها السياسات الأميركيّة، ورغم الآثار التاريخية الهائلة التي حصدتها الإدارات الأميركيّة من خلال اتباع هذه الأساليب، فإنها تحمل في باطنها بذور التحلّل والتفكك. نقاط الضعف هذه متعددة، وتحتاج إلى رؤية ثاقبة لمن يريد مواجهة الهيمنة، كما تريد استجماعاً لنقاط قوة واقتدار متعددة، فمجرد الخواء والكذب لا يعني سهولة المواجهة، وإنما هنا نبيّن نقاط الخلل والمشكلات، وأهمها:

- الانكشاف المتكرر: نتيجة قيام هذه الدولة ببناء مشاريع النهب والسلب والإخضاع على أساس الأكاذيب، فإن تلك الصورة التي رسمتها معرّضة دائماً للانكشاف أمام ظهور الحقائق، حينذاك تتبدّد الهيمنة وتضعف وتتراجع، فهي هيمنة تقوم على أساس الكذب الهائل والمتواصل، وليس لها أسُس حقيقية واقعية، لكنها بامتلاكها أساطيل إعلامية وثقافية وأكاديمية وفنية تستطيع تعويض هذه الاختلالات بشكلٍ متكرر.

- ضعف الثقة مع الوكلاء: نتيجة معرفة الوكلاء مع الخبرة والوقت بحقيقة السياسة الأميركيّة، يحصل الشكّ والتردّد والقلق لدى الوكلاء، ما يُضعف اندفاع الوكلاء للتعاون مع الأميركي وتنفيذ مخطّطاته، خصوصاً عندما تحتاج تلك المخطّطات إلى مخاطرة فعلية، أما إذا وقعت البرامج في سياق بناء الأكاذيب والحفاظ عليها، وهو جزء رئيسي من مهام أي وكيل للأميركي حول العالم، فإن الوكيل يقوم بمهامه لتحصيل الموارد، وكثيراً ما يحصل استدراج من قبل الوكلاء للأميركي نحو مشاريع تخدم مصالح الوكلاء عبر تقديم المشورة والمقترحات حول التهديدات والفرص، وكذلك تحصل عمليات قرصنة للتمويل الأميركي المُعد لبرامج سياسية ويتم تحويل جزء منه إلى الحسابات البنكية الشخصية للنخب الوكيلة.

- إمكانية المواجهة: من أهم نتائج هذه البنية الهشّة في حقيقتها، أنها قابلة للمواجهة والتحدّي نظراً لامتلاكها القليل من الواقعية، ولا شك أن تأثير غسيل الأدمغة الجاري على مرّ العقود يغيّر في موازين القوى، لكن ثقافة كافية لتوفير الصمود العقلي والنفسي والروحي، تستطيع أن تواجه هذه البنية بكاملها، بشرط أن تملك القدرة على التعريف بالوقائع بشكل سليم، وأن تمارس الاقتصاد بالقوة بحده الأقصى، لكي تتمكن من التملص من كل الأذرع التي توظفها أميركا للحصار والإطباق والإخضاع والتدمير، وتسدّد الضربة تلو الضربة في الوقت المناسب.

- تضارب التصريحات والمعلومات: تقع الأجهزة الأميركيّة المختلفة بشخصياتها الرسمية في أزمة التضارب والتناقض في التصريحات بشكل دائم، وكذلك يحصل التضارب الكبير بين الوكلاء على اختلاف تموضعاتهم، فيكشف بعضهم حركة الآخر، نتيجة التنافس وحتى الخصومات التي تحصل في المعسكر الواحد، والتي تتمظهر عند ضعف المعسكر وإنجازاته. تغطي الدعاية المكثفة والمتنوعة على تلك التناقضات، لكنها لا يمكن أن تخفيها، فهي واضحة وظاهرة لعين الخبير المتابع.

- تفكك البيئات الحاضنة: نتيجة تلاعب الأميركي بالوكلاء، وعدم تقديمه للمعونات الكافية لهم لرعاية ظروف جمهورهم، وكذلك الصراعات التي تحصل فيما بينهم، واختلاسهم لجزء من التمويل الأميركي، ومراكمة الثروات تحت الرعاية الأميركيّة، كل ذلك يؤدي إلى تلف الصلات القائمة بين الوكلاء وبين بيئاتهم الحاضنة، ما يؤدي إلى ضعف الأدوات، وبالتالي ضعف السياسات وتراجع القدرة على تنفيذها بكفاءة وفعالية.

- عدم القدرة على مواجهة الوقائع عبر الأكاذيب: عندما تمتلك الجهات المستهدفة الإرادة والقدرة والحكمة لمواجهة السياسات والإجراءات الأميركيّة، فإن واقعة واحدة كفيلة بتكذيب ما لا يُحصى من الشائعات والسرديات المصطنعة، وهذه نقطة مقتل للسياسة الأميركيّة.

المعركة الأساسية إذن هي في المعرفة واللغة والصورة، وهذه المعركة هي الميدان الأساسي للتحرّر من الهيمنة الأميركيّة، وبعد التّحرر تأتي مرحلة البناء، ولا مناص من تداخلهما معاً، لكن البناء يأتي على أنقاض الهيمنة، لأنها نقيض طبيعي وتلقائي للعمران والاستقلال الاقتصادي والسيطرة على الموارد المحلية. لن تستطيع الولايات المتحدة مواجهة القوى التي تفهم الحركة الأميركيّة وهشاشتها وخواءها الداخلي، إلا عبر القيام بتغييرات جذرية، وهذا الخلل غير خافٍ على مراكز التقييم والبحث في الداخل الأميركي، لكن تغيير معايير صرف الأموال ومواردها مسألة معقّدة، تدخل في اتخاذ القرار بشأنها قوى مجتمعية اقتصادية وسياسية مختلفة ومتنوعة ولا تشكل الأزمات الخارجية المنظار الوحيد لتلك القوى.

تتميز المرحلة الحالية بتراجع القدرة الأميركيّة، وانكشاف ضعفها الاقتصادي الذي ينعكس في الميدان العسكري، وكذلك عجز وكلائها القتاليين، الدولتيين وشبه الدولتيين وغير الدولتيين، عن تحقيق إنجازٍ ميداني عسكري ذي جدوى، وهذا ما يتيح لحالات التحرر على اختلاف منطلقاتها وأشكالها، فرصة تاريخية للتملص من الهيمنة الأميركيّة، واستهدافها في نقطة المقتل، في ظل تراجع القدرة العسكرية على تغيير الوقائع الميدانية.

* باحث لبناني