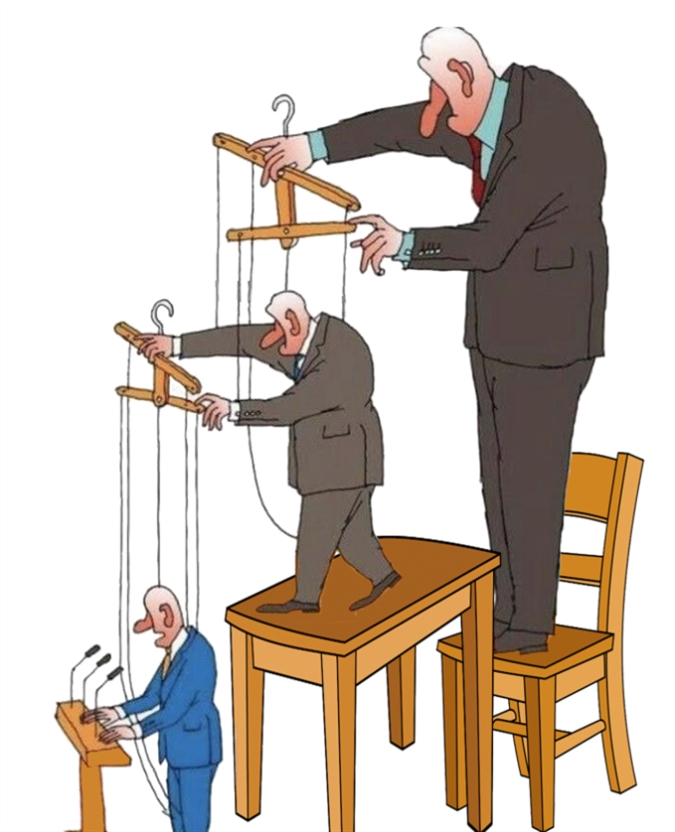

القلّة تحكم الأكثرية

الأوليغاركية Oligarchy أو الأوليغارشية، مشتقّة من اليونانية، وهي سلطة الأقليّة، بحيث يكون النفوذ محصوراً بفئة صغيرة تستند إلى عصبوية عائلية أو طبقية أو سياسية أو عسكرية. إنها مجموعة قليلة من الناس تحكم دولة أو منظمة أو حزباً أو شركة.

وقد عُرِّفَتْ الأوليغارشية بأنَّها: «النظام السياسي الذي يمارس السلطة من قِبل مجموعة صغيرة من الأفراد، مؤلّفة من النخبة المثقّفة (الأرستقراطية) أو الأقليَّة المالكة (النخبة الثرية)، أو زمرة عسكرية أو ميليشيوية، ويتم الخلط بينهم في كثير من الأحيان لتشكل الطبقة الحاكمة».

يعتبر أفلاطون أوَّل مفكِّر سياسي ذكر الأوليغارشية التي تعني حكم القلّة، وذلك في كتابه «الجمهورية». وجاء أرسطو من بعده، ليعتبر أنَّ الأوليغاركية مسخ للأرستقراطية، وتنتهي دائماً بحكم الطغيان والاستئثار بالسلطة.

ويلخّص ميكيافيللي المصطلح الألوليغارشي في كتابه «المطارحات»، بأنّ الأرستقراطية إذا فسدت تحوّلت إلى الأوليغارشية. ويُستخدم هذا التعبير في العصر الحديث، لوصف الحكومات التي ليس لها رصيد جماهيري، بحيث تعتمد على دوائر التأثير في السلطة، مثل رجال المال والعسكر والعائلات. تتشكّل قيادتها من فئة صغيرة تحتكر أدوات النفوذ، وتحصرها في شلّة متماسكة تتحكم بالقرار لكي تحافظ على وجودها وديمومتها.

من جهة أخرى، تُعتبر الزمرة الحاكمة في الشركات التجارية والمالية، هي نوع من الأوليغارشية العابرة للأوطان ومتعدّدة الجنسيات، لتأمين المصالح... حيث يتركّز القسم الأكبر من الثروة بأيدي قلّة تسيطر على السلطة الاقتصادية في بلد أو أكثر.

الأحزاب السياسية الأوليغارشية

بعد محاولة سريعة للتعريف بالأوليغارشية، سوف أتوقف عند أهم وأعمق دراسة حول هذا الموضوع جاءت في كتاب «الأحزاب السياسية ـــــ النزعات الأوليغارشية في الديموقراطية»، لمؤلفه روبرت ميكلز، وهو رجل اجتماع واقتصاد إيطالي من أصل ألماني (كولونيا 1876)، توفي في روما عام 1936. وهو أحد مؤسسي علم الاجتماع السياسي، تأثّر في بداية عهده بالماركسية، ومن ثم بالفاشية. نُشر الكتاب عام 1911، وعرّبه الدكتور منير مخلوف، كما صدرت الطبعة الأولى منه عام 1982، ثم طبعة ثانية منقّحة عام 2017 عن دار «أبعاد».

صدر هذا الكتاب عشيّة الحرب العالمية الأولى، وهو دراسة سوسيولوجية عن ظاهرة الأحزاب السياسية، التي كانت لا تزال في تلك المرحلة في بداية ظهورها.

ولم يكتفِ الكاتب بعرض مسألة التنظيم، لكنّه تعدّاها إلى دراسة أسبابها الاجتماعية السياسية العميقة، وغاص في دراسة سوسيولوجية لتركيبة الأحزاب السياسية ودور قيادتها، ووصول مجموعة صغيرة إلى تولّي السلطة. وتناول فيها، أيضاً، الشؤون الخاصة برؤساء الأحزاب والنقابات وقادتها في تلك الفترة، بالإضافة إلى تأثيرات هذه الشؤون والشجون على تصرّفاتهم داخل صفوف أحزابهم، وعلى القرارات الصادرة عنها.

علوم عسكرية ونفسية

ارتكز الكاتب إلى عاملَين أساسيَّين:

أولاً: دراسة بنيوية للتنظيم مع اعتماد مثال الدولة والجيوش: توقفت عند التشابه في الخطاب المأخوذ في قسم كبير منه، من العلوم العسكرية، منها تعابير تتعلّق بالتكتيك العسكري والاستراتيجي أو بحياة الثكنات، وما خصّ اللغة العسكرية بكاملها. هذا الرابط الحميم الموجود بين الحزب والجيش والمسائل العسكرية، عبّر عنه آنذاك قادة من الاشتراكية الألمانية أبرزهم فريديريك أنغلز، في كونه منظّراً للاشتراكية والعلوم العسكرية في آن واحد.

ثانياً: علم النفس الاجتماعي: تبحث الدراسة عن دور القادة في التنظيمات الديموقراطية، محلّلة الأسباب التقنية والإدارية الموجبة، التي أدّت إلى ضرورة نشوء التنظيم الحزبي أو النقابي أو غيرهما. كذلك تشدّد على استحالة وجود آلية عملية لحكم الجماهير المباشر. يركّز المؤلف على الأسباب النفسية الموجبة التي تنظّم العلاقة بين القائد والجمهور، معتبراً أنّ الخلل يبدأ من التفويض الذي يُمنح إلى المندوب لتمثيل مجموعة قاعدية. «ويصبح الانتخاب الذي جرى لهدف محدّد، تكليفاً مدى الحياة. وهكذا ينتهي الفرد الذي انتُدب لفترة محدّدة، بالادّعاء أنّ التفويض يشكّل ملكية له. ورفض التجديد له... يؤدي إلى زرع الارتباك بين صفوف الرفاق».

يتابع الكاتب حول وسائل «فرض سلطة الزعماء على الجماهير»، عبر إبراز حاجة الجماهير إلى قادة، بعدما لاحظ «لامبالاة سياسية» من قِبل الجماهير، حيث «أقلية بسيطة جداً، تشارك في قرارات الحزب. أمّا القرارات الأكثر أهمية التي تُتّخذ باسم الحزب... تصدر عن حفنة من المنتسبين».

يلخّص ميكيافيللي المصطلح الألوليغارشي في كتابه «المطارحات» بأنّ الأرستقراطية إذا فسدت تحوّلت إلى الأوليغارشية

الجماهير لا تلبّي الدعوات النقابية والحزبية بشكل واسع، ما يؤدي إلى «هيمنة جماهير المدن في التنظيم على جماهير الأرياف المبعثرة... كما أنّ الجماهير الغفيرة لا تستجيب للدعوة إلى الاجتماعات، إلّا إذا عرفت مسبقاً بوجود خطيب مشهور... أو كلمة سر عنيفة (ليسقط الحكم الشخصي )... أو كلّ ما يبهر العين (عرض سينمائي مسرحي، رسوم وفانوس سحري)»...

يستخلص المؤلف أنّ الجماهير «تشعر بحاجة ماسة إلى من يديرها ويرشدها، وأن يكون للشعب شخص يرسم له الطريق ويمنحه كلمة السر. وتترافق هذه الحاجة مع احترام حقيقي للقادة الذين يُنظر إليهم على أنّهم أبطال. وتشكّل هذه الصفة أرضية نفسية لبروز هيمنة قيادية قادرة». وهذا دليل على أنّ لدى الجماهير «استعداد نفسي للطاعة، وشعور عميق بالانضباط... وبعدٌ عن الحس النقدي». وهذا يؤدي إلى «اعتراف الحشود الشعبية بفضل الشخصيات التي تتحدّث وتكتب باسمها. وهذا دليل على عبادة الجماهير لقادتها...». ومن الذين يبهرون الجماهير «أصحاب الموهبة الخطابية، الذين يمتلكون السلطة الجمالية والعاطفية للكلمة، المتحدثون اللبقون، المناضل العجوز ومن يملك سحر الشهرة، والعمّال الموهوبون من الناحية الفكرية والثقافية...». ومع ولادة قيادة محترفة، يتوسّع الفارق القائم بين القادة والجماهير... والوقوف على رأس الجماهير.

ضرورة التنظيم

يستعرض الكتاب، بشكل مفصّل، ضرورة التنظيم: لا يمكن أن تقوم الديموقراطية من دون تنظيم. والتنظيم، هو الأسلوب الوحيد لخلق إرادة جماعية، فهو سلاح نضال ضد الأقوياء. لا يمكن أن يكتسب البروليتاريون قدرة المقاومة السياسية والكرامة الاجتماعية في الوقت نفسه، إلّا إذا تجمّعوا. لكن مبدأ التنظيم الذي يشكّل ضرورة على الصعيد السياسي، يخفي أخطاراً أخرى، بسبب استحالة وجود آلية وفنية لحكم الجماهير بصورة مباشرة. الاجتماعات الشعبية الموسّعة توافق القيادة، بشكل عام، على اتّخاذ القرارات بالهتاف أو بالاقتراع الجماعي، مستغلّة الحماسة الجماهيرية لصالحها، في حين تتجنّب القيادة الاجتماعات المصغّرة حتى لا تتواجه بالنقد والمحاسبة. كما أنّ المؤتمرات العامّة للأحزاب الكبرى، تقتصر على نخبة من المنتسبين التي يسهل ضبطها.

نظرياً، تعتمد الأحزاب المساواة النوعية بين أعضائها: فالعامل المياوم الأكثر عوَزاً وبؤساً، يستطيع أن يخاطب أيّ رجل فكر شهير، كما لو أنه يخاطب زميلاً له في العمل. لكن مهمّة المندوبين المنتخبين من الجماهير، بدأت تتعقّد مع مرور الأيام، بحيث باتت تُظهر الفروقات بين القاعدة والقيادة التي تتطلّب بعض الفطنة الفردية والموهبة الخطابية، وكمّاً كبيراً من المعارف الموضوعية، ما أدى بالضرورة إلى تشكيل فئة من الحزبيين المحترفين والمتخصّصين وذوي الخبرة في إدارة التنظيم، ومن حمَلَة الشهادات التي تمنحها دورات التدريب والمعاهد والمداس الحزبية. من هنا، نشأت «مدارس لتحضير النشء»، والتي تهدف إلى تزويد المنظّمات بموظفين يتمتّعون بقسط «من الثقافة العلمية». فمنذ عام 1906، توجد في برلين، مثلاً، «مدرسة حزبية» تعطي دروساً متخصّصة في خدمة الذين يرغبون في أن يكونوا موظفين في الحزب أو في النقابات العمالية. وتُدفع رواتب أعضاء الهيئة التعليمية في المدرسة، من قِبل الصندوق المركزي للحزب الاشتراكي الذي يعود له الفضل في تأسيسها. وكانت الفترة الدراسية في هذه المدرسة تمتدّ إلى مدة سنتين، يحصل التلاميذ الذين يتابعونها، لدى تخرّجهم، على شهادة «خبير عمل». وهذا التدبير شقّ الطريق أمام بروز البيروقراطية العمّالية، وإيجاد نخبة عمّالية بطريقة اصطناعية من بين الراغبين في قيادة الجماعات البروليتارية، ما أدى إلى زيادة حجم الفجوة بين القادة والجماهير.

إن من يقول بالتنظيم، يقول نزعة إلى الأوليغارشية. إن الآلية الداخلية للتنظيم تعطيه بنية صلبة، وتفرز مواقع القادة والجمهور بين أقلية حاكمة وغالبية محكومة.

التمثيل الانتخابي

يقدّم كل تنظيم قوي، أكان دولة ديموقراطية أم حزباً سياسياً أم رابطة بروليتارية، أرضية تشجّع بقوة على التمييز بين الأجهزة والوظائف، فيخسر الحكم المباشر للجمهور من مداه وتطغى عليه السلطة المتنامية للّجان. لذا، ينساب النظام الانتخابي غير المباشر إلى داخل صفوف التنظيم، بينما يحاربه بحدّة في الحياة العامة. بقدر ما يكبر التنظيم وينمو، بقدر ما يصبح حق الرقابة المعترف به للجمهور، وهمياً أكثر. لذلك، يصبح على المنتسبين توكيل هذه المهمة إلى أشخاص موثوقين، جرى تعيينهم في هذه المواقع خصّيصاً لذلك، ويتحوّلون إلى موظفين يتقاضون رواتبهم من التنظيم. وهكذا، يتحجّم دور الجمهور إلى حدّ الاكتفاء ببيانات موجزة جداً أو اللجوء إلى لجان مراقبة شكلية ليس لها فعالية.

ويمكن أن ينجح موظف بسيط في الارتقاء إلى درجة قائد، من دون الرجوع إلى رأي الجمهور أو طلب مساعدته. تدريجياً، تنشأ بيروقراطية وفق سلّم التراتبية الإدارية، وهي نتيجة الحاجات التقنية والشرط الأساسي لسير ماكينة الحزب بشكل منتظم.

لقد وُجد القادة في كلّ الأزمنة، لكنّ بعض المنظّرين الطوباويين يدّعون بأنّ الاشتراكية لا قادة لها، لكنّ هذا التمنّي مخالف للقانون الاجتماعي الذي يؤدي إلى تعزيز سيطرة القادة. وكلّما تطوّر الحزب الحديث، ظهر الميل إلى استبدال القادة الموسميين بقادة محترفين، فيتحوّل الموظف الرفيق إلى مناضل محترف، والقيادة المحترفة تدلّ على بداية نهاية الديموقراطية.

نظرياً، يجسّد النظام البرلماني في التمنّي حكم الجماهير، لكن عند التطبيق نشهد احتيالاً يمارسه الموجودون في السلطة، فتسقط الفوارق الجوهرية بين الديموقراطية والملَكية، فبدلاً من وجود ملك واحد، سيمنح الشعب نفسه حشداً من الملوك.

ويمكن إتمام هذا الانتقاد للنظام التمثيلي بهذه الملاحظة السياسية، التي قدّمها برودون: «إنّ ممثلي الشعب نجحوا في تجاوز الرقابة الشعبية بالكامل. إنها حلقة طبيعية تعبرها كل سلطة. وينتهي الأمر بهذه السلطة المنبثقة من الشعب إلى الارتفاع فوق رؤوس الشعب». وقال لوي فييو: «عندما أدليت بصوتي، سقطت مساواتي في صندوقة الاقتراع مع بطاقة التصويت. واختفتا معاً».

كذلك، أقرّ ماركس وإنغلز بالأخطار الناجمة من التمثيل الذي ينبثق من الاقتراع العام المباشر. وهذا لم يمنع الماركسيين من استخدام النظام البرلماني كوسيلة لعملهم.

الوقاية من الفوضوية

يعود الفضل للفوضويين، بأنهم كانوا أول من شدّد بقوة على العواقب التراتبية والأوليغارشية للتنظيمات الحزبية. فلِلفوضويين رؤية واضحة لأخطاء التنظيم، أكثر من الاشتراكيين والنقابيين. وهم يحاربون السلطة على أنها، على الأقل، مصدر كل تبعية وعبودية، إن لم نقل كل أمراض العالم، وإن كل إكراه بالنسبة إليهم «مرادف للسجن والشرطة». رفض الفوضويون تشكيل حزب، ذلك أنّ أتباعهم غير منظَّمين تحت أيّ شكل مستقرّ، ولا يوحّدهم أيّ انضباط. لكن يعترف الفوضويون بضرورة قيادة تقنية فقط للجماهير، وتقليص عمل القادة إلى مجرّد موظفين إداريين، للقضاء على كل الانشقاقات الخطيرة جداً على التنظيم.

تفاخر الفوضويون بـ«العمل المباشر» لتحسين مصير العمّال، وتحرير البروليتاريا من الرأسمالية والمركزية السياسية، بواسطة العمل الشخصي والفوري للعمّال أنفسهم».

الفوضوية حركة تدعو إلى الحرية المطلقة، وقد وعدت العالم برؤية مثالية للمستقبل وبنظام يُستبعد فيه كلّ تركيز للسلطة، إلّا أنها لم تعرف كيف تقدّم، في نظريتها، العناصر المنطقية لهذا النظام.

وكان باكونين يعارض كل مشاركة للطبقة العاملة في الانتخابات. كما كان مقتنعاً بالفعل، بأنّ أكثر الأنظمة الانتخابية حرية لا يمكن إلّا أن يكون وهماً. «مَن يقول سلطة، يقول هيمنة. وكل هيمنة تفترض وجود جمهور مهيمَن عليه». لذلك، هدف الفوضويين «تدمير الدولة لضرب البورجوازية»، كما كان يقول بريان. لكن عملياً، تمّ رفض إمكانية قيام دولة من دون طبقات، لأن المجتمع لا يمكن أن يكون من دون طبقة «مهيمنة». ووفقاً لهذا المفهوم، فإنّ الدولة لن تكون سوى تنظيم أقلية. وهناك في الأوساط العمّالية الفرنسية، المثَل القائل: «رجل منتَخَب، رجل سيّئ». وستتقلص الثورة الاجتماعية، على غرار الثورة السياسية، إلى عملية تقضي، كما يقول المثَل الإيطالي، بتغيير قائد أوركسترا التراتيل مع بقاء الموسيقى على حالها. من جهته، لاحظ ماركس أنّ كل مشروع باكونين سيكون مصبوغاً، باستبدادية مفرطة.

الديموقراطية أهون الشرور

إنّ وجود القادة ظاهرة ملازمة لكلّ أشكال الحياة الاجتماعية. وعملياً، لا يمكن الاستغناء عن القادة من الناحية التقنية. التنظيم هو المصدر الذي تولد منه هيمنة المنتَخَبين على الناخبين، المفوَّضين على المفوِّضين، المندوبين على الذين انتدبوهم. من يقول تنظيم، يقول أوليغارشية. إنّ فكرة تمثيل مصالح الشعب، الفكرة التي تتشبّث بها غالبية الديموقراطيين بعناد وثقة صادقة، وبنوع خاص الجماهير العمالية الواسعة، ليست سوى وهم. الجماهير، بذاتها، ضعيفة الشخصية وبحاجة إلى تقسيم العمل والتخصّص والإدارة. «الجنس البشري يريد أن يكون محكوماً، وسيكون له ذلك. إنّي أخجل من جنسي»، كما كتب برودون من سجنه في عام 1830، فالإنسان الفرد هو بطبيعته محكوم بأن يكون محكوماً.

يطرح المؤلّف، في ختام كتابه، مجموعة أسئلة ما زالت من دون جواب. ويستنتج أنّه يستحيل إيجاد نظام اجتماعي يجعل التحقيق الكامل لمفهوم السيادة الشعبية أمراً ممكناً. لذلك، يطرح الحلّ «التشاؤمي» الذي يقدّمه لنا التاريخ لهذه المشكلة، ويتساءل عمّا إذا كانت الديموقراطية الحقيقية ممكنة.

أمّا بالنسبة إلى وسائل اتّقاء الأوليغارشية، فقد كشف لنا التاريخ بشكل كبير عجزها وعدم فعاليتها. فكلما أردنا مواجهة هيمنة القادة بواسطة قوانين، فإن هذه الأخيرة هي التي تنتهي بالانصياع والاستسلام وليس القادة. وبالتالي، فإنّ على كاهل التربية الاجتماعية تقع مسؤولية المهمّة الكبرى المتمثلة في رفع مستوى الجماهير، بهدف وضعها، ضمن حدود الممكن، في مواجهة النزعات الأوليغارشية التي تهدّدها.

استناداً إلى عدم أهلية الجماهير، كما يستخلص الكاتب، فإنّ الديموقراطية في أيامنا هذه، وبالنسبة إلى المثالي، مصدر خيبات أمل مريرة وحزن محبط، والأخطاء الملازمة للديموقراطية أكيدة جداً للأسف، لكنّها لا تزال تشكّل أهون الشرور. كما أنّ الأوليغارشية وريثٌ طبيعي للديموقراطية الفاشلة، لأنّ كل تنظيم يحمل بذرة الأوليغارشية، فيتحوّل الالتزام إلى إلزام و«الزعيم إلى إله أو عرّاب أو ديكتاتور».

هذا الكتاب تأسيسي، وكأنه كُتب بالأمس القريب، يحاكي أزمات راهنة ويحمل أجوبة لأسئلة مزمنة، كما يساعد على فهم أزمة الأحزاب العربية عامّة، واللبنانية بشكل خاص. كذلك، هو يفضح وهم إقامة ديموقراطية حقيقية، ويدلّل على أنّ هدف الفوضوية بتدمير الدولة يعزّز اللاستقرار، فيستنتج أنّ الأوليغارشية تبقى الممكن الواقعي الوحيد.

باختصار: وهمُ الديموقراطية هو أفضل الآمال، ولن تكون الجماهير سيّدة إلّا بطريقة مجرّدة. والسؤال الملح الذي يطرح نفسه: كيف يمكن تحقيق ديموقراطية مثالية؟ أما الجواب، فمؤجّل.

يقول جان جاك روسو، في «العقد الاجتماعي»: «لم توجد ديموقراطية حقيقية على الإطلاق. ولن توجد على الإطلاق». كما أن الفوضوية حلمٌ مثاليٌ غير ممكن تحقيقه، لذلك الأوليغارشية هي السائدة الوحيدة بأشكال وأساليب مختلفة. أمّا جماهير هذه الخيارات، فتعاني من حالة خيبة وحيرة... وتنتظر.

* كاتب وناشر لبناني