في معايير الصعود

عام ١٩٨١، استخدم أنطوان فان اغتمائيل، الخبير الاقتصادي الهولندي، في «مؤسّسة التمويل الدولية» ــ إحدى فروع البنك الدولي ــ لأوّل مرة، صفة «الصاعدة» للدلالة على بعض من بلدان الجنوب التي تتوافر فيها شروط تشكّل أسواق لها من مقوّمات النمو المتصاعد، ما يجعلها تحظى بثقة المستثمرين، عموماً. ولكن، لم تخرج، في حينه، قائمة رسمية بدول يمكن أن تتّصف بالنهوض من التخلّف. لاحقاً، في العقد الأوّل من القرن الحالي، وفي حمأة التداول بمفهوم «الدول الصاعدة» في المجالات الإعلامية والاقتصادية، انتشرت قوائم لدول من الجنوب تشهد أنشطة تنموية ملحوظة تجعلها متمايزة عن الدول العالقة في شباك التخلّف، وكانت «بريكس» هي القائمة التي حظيت بأوسع شهرة في هذا المجال. ففي عام ٢٠٠٥، أطلق مصرف «غولدمان ساكس» مختصرة «بريك» BRIC بالإنكليزية، للدلالة على دول البرازيل وروسيا والهند والصين. في عام ٢٠١١، أُضيفت إلى المجموعة دولة جنوب أفريقيا، وبالتالي زيد على مختصرة BRIC حرف S من South Africa. ثمّ، حاولت مجموعة الـ«بريكس» إثر ذلك، تشكيل منظّمة دولية خاصّة بها، بهدف التنسيق والتعاون الاقتصادي بين دولها. غير أن مواقعها الجغرافية المتباعدة، منعتها من أن ترتقي إلى تكتّل دوليّ بمواثيق وبنود تنظيمية ذات فعالية تطبيقية، مثل الاتّحاد الأروربي، «نافتا» (دول أميركا الشمالية)، «ميركاسور» (دول أميركا الجنوبية)، أو غيرها من تكتلات الدول ذات الحدود المتماسّة في ما بينها.

في مختلف الأحوال، أدّت شهرة مفردة الـ«بريكس» وتداولها في مختلف الأوساط الإعلامية والاقتصادية، إلى أن تبدو كأنها تشكّل نواة الدول الناهضة، التي صارت أسواقها تُدرَج تباعاً في إطار القوى الاقتصادية الصاعدة، وراحت المؤسسات المالية الدولية، والمراكز البحثية المعنية بالشؤون التنموية والسياسية، تعدّ قوائم تُضاف فيها إلى دول الـ«بريكس»، دول أخرى يُنظر إليها على أنها تمتلك قطاعات اقتصادية يُقدّر لها النمو على النحو الذي يتيح لها العبور من عالم الجنوب إلى عالم الشمال، إذا ما استمرت أوضاعها على ما هي عليه من إيجابيات اقتصادية ومالية مؤاتية.

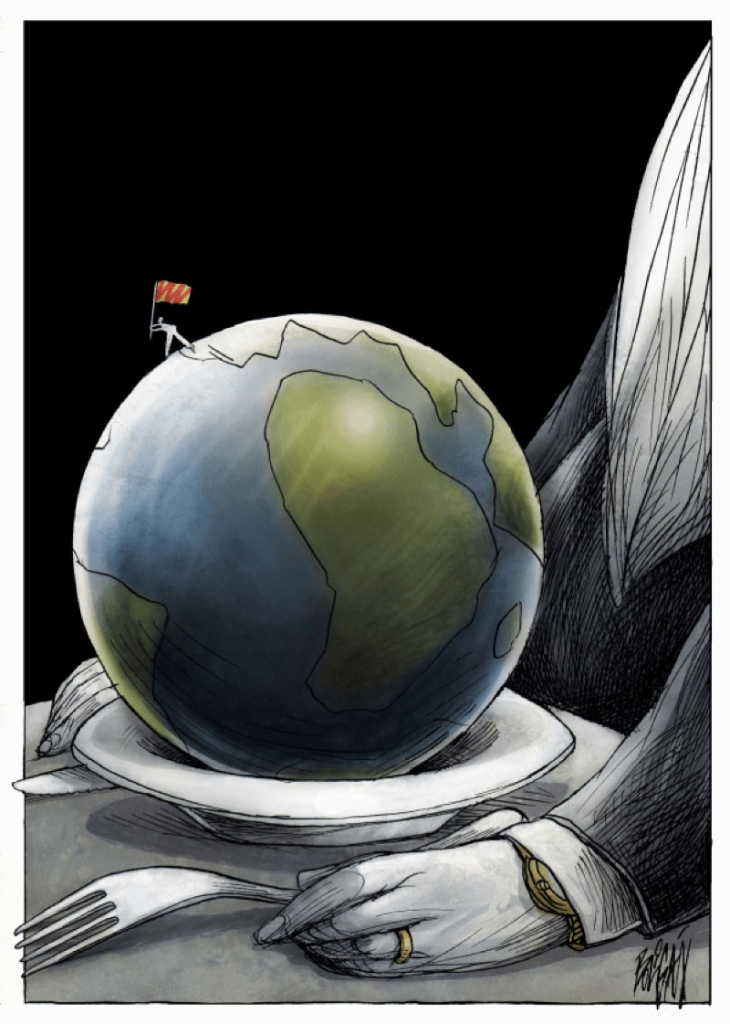

إنّ التقدم الاقتصادي الذي أظهرته الصين والهند في الأسواق الدولية خلال العشرية الثانية من القرن الحالي يُنبئ بأن الإمبريالية الغربية لن يكون بمقدورها احتكار جني ثمار العولمة

تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي، كما صندوق النقد الدولي، لم يُقدِما على فرز الدول، بشكل حاسم، بين دول صاعدة حُكماً ودول متعثّرة قدراً، والحال أننا لا نقع على قوائم دول بهذا الشأن، ذُيّلت بتوقيعهما، إلّا قائمة واحدة نشرها البنك الدولي عام ٢٠٠٧، وجاءت قائمته المنوّهة بالقوى الصاعدة على النحو التالي: «الصين والهند ودول أخرى...». على أن ذلك لم يمنع محاولات عديدة من قِبل خبراء وأكاديميين من التقدّم بوضع معايير اقتصادية، تتيح قدر الإمكان تصنيف الدول الصاعدة، وقد جاءت على النحو التالي: ــ أولاً، أن يتراوح دخل الفرد في الدولة المعنيّة، ما بين ١٠ إلى ٧٥ في المئة من دخل الفرد في الاتّحاد الأوروبي، (أي بين حوالى ٤٠٠٠ دولار و٣٠٠٠٠ دولار، بعد احتساب تعادل القوة الشرائية في البلد المعنيّ ــ عام ٢٠١٨) ــ ثانياً، أن تسجّل الدولة معدّل نمو اقتصادي سنوي مرتفع، يجاوز ستة وسبعة في المئة، على مدى سنوات متتالية. ــ ثالثاً، أن تكون الدولة قد تمكّنت من إجراء إصلاحات عميقة في مؤسساتها الدستورية، تتوافق مع متطلّبات العصر، وتكون مساوقة لضروريات انفتاحها الاقتصادي على الأسواق الدولية المعولمة.

الواقع على محكّ المعايير

لقد بدت مجموعة الـ«بريكس» وكأنها من الثوابت على القوائم المعنية بالقوى الصاعدة، غير أن ما تُظهره المقاربة الدقيقة للأمور أن ثلاثاً منها لم تعد تلبّي بالكامل شروط النهوض، التي تُستشَف من المعايير السابق ذكرها. والحال، أن إدراج روسيا بين هذه القوى، أثار اعتراض العديد من الخبراء الاقتصاديين، فضلاً عن معظم الجغرافيين، لأنّ روسيا بالدرجة الأولى تُعتبر قوة عُظمى، تقارع القوة الأعتى في العالم، أي الولايات المتّحدة، ثمّ إنها تمتلك من الإمكانيات والقدرات على المستويات الاقتصادية والديبلوماسية والسياسية والعسكرية، ما جعلها ويجعلها من دول الشمال لا من دول الجنوب، حتى من أيام الاتّحاد السوفياتي. وما الكبوة التي شهدتها في التسعينات من القرن العشرين، إثر الانهيار الدراماتيكي لنظامها الاشتراكي، إلّا تفصيل عابر في مسارها الاقتصادي والسياسي العام، لا سيما أن مؤشر التنمية البشرية لديها يجاوز 0,8.

أمّا البرازيل وجنوب أفريقيا، فبعدما شهدت القطاعات الاقتصادية فيهما تقدّماً ملحوظاً، خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، انحدرت معدّلات النمو فيهما، خلال السنين الأخيرة، إلى المستويات الدنيا حتّى وصلت في البرازيل إلى ما دون الصفر. وعليه، لن يبقى من الـ«بريكس» كقوى صاعدة، سوى الصين والهند، الأمر الذي يعزّز من أحكام البنك الدولي بهذا الشأن، المشار إليه من قبل.

وعن الدول الصاعدة الأخرى، فقد خرجت بشأنها خلال العشرية الأولى من القرن الحالي عدّة قوائم. فمصرف «غولدمان ساكس» أدرج عام ٢٠٠٨ في قائمته أيضاً القوى التالية: بنغلادش، مصر، هنغاريا، إيران، باكستان، فيليبين، تايلندا، تركيا، نيجيريا والمكسيك. لكن «مركز دراسات إرنست ويونغ»، زاد عليها: المملكة العربية السعودية، وكوريا الشمالية، فيما أضافت «مؤسّسة مجموعة بوسطن الاستشارية» الأرجنتين، وتشيلي، وأندونيسيا، وماليزيا، وبولونيا. وأسقطت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» تشيلي، وهنغاريا، من قائمة الدول الصاعدة، بعدما استبدلتهما بفيتنام وأوكرانيا. على أن الحدث الأبرز في هذا الإطار، هو إقرار الجميع في ما بعد بما وصلت إليه تركيا من قدرات اقتصادية متفوّقة قياساً إلى دول الجنوب، واحتلالها المركز الأول على جميع القوى الصاعدة، لجهة دخل الفرد فيها، حيث وصل عام ٢٠١٨ إلى حدّ ملامسة ٣٠٠٠٠ دولار، بعد احتساب تعادل القوة الشرائية.

على أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الأسواق الدولية، عام ٢٠٠٨ وما بعده، انطلاقاً من الولايات المتحدة، انعكست سلباً، خلال السنوات اللاحقة، على معدّلات النمو الاقتصادي في العديد من دول العالم بما فيها الدول الصاعدة، وهي التي كانت منهمكة في التصدّي لا لفواعل التخلّف فحسب، وإنما أيضاً لِما كان يحيك لها (ولا يزال) الغرب الإمبريالي من شراك مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية، تقع فيها أو تُستدرج إليها، لإبقائها في حال الاستتباع الذي يمنعها من النهوض. فكان من النتائج السلبية، المباشرة وغير المباشرة لمختلف أنشطة الإمبريالية المعادية للقوى الصاعدة، الحصار الاقتصادي المتمادي على كوريا الشمالية وإيران، وعجز السعودية ونيجيريا وباكستان عن إجراء الإصلاحات الضرورية في مؤسّساتها الدستورية لمواكبة شؤون العصر الاقتصادية السياسية والثقافية، وتراجع معدّلات النمو الاقتصادي لدى معظم الدول الناهضة، بما فيها ماليزيا التي أذهل نموّ اقتصادها العالم من قبل. غير أن قلّة منها إلى جانب عملاقَي الجنوب الصين والهند، تمكّنت من الحفاظ إلى هذه الدرجة أو تلك على نهوضها، إنّما بدرجات متفاوتة، هي بنغلادش، وفيتنام، وتركيا، إلّا أن الأولى والثانية، على رغم نموّهما المستمر، لم تتمكنا من امتلاك القدرات التنافسية في ميادين المعلوماتية والتكنولوجيا الرفيعة والعليا، والمجالات العلمية المتقدمة، أي تلك الميادين التي تتأسّس عليها البنى الاقتصادية المتينة في العالم، وهو ما يجعل أوضاعهما التنموية عُرضة للانتكاس، إذا ما طرأت تبديلات معيّنة على الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بهما. أمّا تركيا، التي تعدّ من بين أهم الاقتصادات الصاعدة، فهي لم تسلم من انعكاسات أزمة عام ٢٠٠٨، عندما تراجع معدّل النمو فيها على نحو حاد، لكنّه لم يلبث أن عاد إلى الارتفاع مستكملاً خطّه البياني لما كان عليه في العقد الأول من القرن. إلّا أن الأزمة الجدية فيها، بدأت عام ٢٠١٤، عندما حلّت انتكاسة ثانية وانحدر معدّل النمو إلى ٢,٩، بعدما كان ٨,٥ عام ٢٠١١ و ٩,١ عام ٢٠١٠. ولم تتمكن تركيا، مذّاك، من استعادة عافيتها كاملة. لقد جاءت الانتكاسة الثانية، وما تلاها من سلبيات، في سياق النتائج السياسية والاقتصادية والمالية للأحداث الدموية التي عصفت بالإقليم الشرق أوسطي والعربي، والتزامات تركيا المكلفة حيالها. واليوم، يعاني الاقتصاد التركي من أزمة تتبدّى في صعوبات مُقلقة، منها انخفاض سعر صرف الليرة التركية ٣٠ في المئة مقابل الدولار، وارتفاع نسبة البطالة وفق الأرقام الرسمية من ١٠ في المئة عام ٢٠١٥ إلى ١٥ في المئة عام ٢٠١٨، ثم مجاوزة نسبة التضخّم ٣٠ في المئة للمواد الغذائية، فضلاً عن أعداد المهاجرين المتزايدة من الشباب الجامعي والكوادر العليا.

نخلص من كلّ ذلك، إلى أن مسار الدول الصاعدة لم يكن خلال السنين الأخيرة على مستوى طموحاتها. فقط الصين ثمّ الهند تمكنتا في ظلّ الإيجابيات التي أتاحتها لهما عولمة الأسواق الدولية من اختراق الضغوط التي يمارسها عالم الشمال، لا سيما منه الإمبريالية الغربية، على عالم الجنوب.

نحو المواجهة

إنّ التقدّم الاقتصادي الذي أظهرته الصين والهند في الأسواق الدولية، خلال العشرية الثانية من القرن الحالي، يُنبئ بأنّ الإمبريالية الغربية لن يكون بمقدورها، أقلّه على المدى المنظور، احتكار جني ثمار العولمة. لقد بات للصين، ومن ورائها الهند، القدرة لا على الحدّ من هيمنة الشمال على النحو الذي كان سائداً من قبل وحسب، وإنّما أيضاً على مواجهته في حرب تجارية واسعة على المسرح الدولي، تعبّر إلى هذا أو ذاك عن صعود إمبريالية شرق آسيوية جديدة.

لقد بدت مجموعة الـ«بريكس» وكأنها من الثوابت على القوائم المعنية بالقوى الصاعدة غير أن ما تُظهره المقاربة الدقيقة للأمور أن ثلاثاً منها لم تعد تلبّي بالكامل شروط النهوض

على أن الإمبريالية الجديدة لا تزال تقتصر على البعد الاقتصادي من دون السياسي، بمعنى أن جلّ ما تتوخّاه الصين (كما الهند) في الوقت الراهن، هو التوسّع الاقتصادي التجاري. فهي لا تحاول تصدير نموذج سياسي ثقافي معيّن إلى خارج حدودها، كما هو حال غيرها من الدول التي تُفصح عن عزمها نشر «رسالتها» في العالم، كالغرب الذي يريد تعميم مبادئه في ما يدّعيه بشأن الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان... أو إيران بما خصّ الثورة الإسلامية ومبادئ النظام الإسلامي... في ما مضى، كان للصين في الستينات من القرن العشرين إبان حكم ماو تسي تونغ، رسالتها الشيوعية، شأنها في ذلك شأن الاتّحاد السوفياتي. أما اليوم، فالصين، كما الهند، قلّما تُعنيان بالمسائل الأيديولوجية السياسية، إذ لا يزال التركيز في علاقاتهما الدولية ينحو باتّجاه إعلاء المصالح الاقتصادية على التوسّع في النفوذ السياسي. هذا، وإذا كانت الأوساط الإعلامية والسياسية لا تنفكّ عن التداول بمجريات الحرب التجارية بين الولايات المتّحدة والصين، فإنّ ذلك لا يعني أنّ الهند ستبقى مستقبلاً، بمنأى عنها. غير أن المواجهة الدائرة بين الولايات المتّحدة والصين راهناً، والهند لاحقاً، تنطوي على شروط جيوبوليتيكية من شأنها أن تنال من قدرة القوّتين الناهضتين على الخوض فيها. فالصين تعاني من تناقض جغرافي اقتصادي اجتماعي حادّ ما بين الشرق والغرب فيها. وفي حين يسجّل الشرق المطلّ على المحيط الهادي، بمدنه وأنشطته المتنوعة، مستوى من التقدّم في مختلف أوجه الحياة ينافس بها عالم الشمال الغني، يستغرق الغرب القارّي في حال من الفقر تجعله جزءاً لا يتجزّأ من عالم الجنوب. ثم إلى ذلك، يتمثّل خطر آخر في ما تُبديه بعض الأقاليم الداخلية الغربية، من حركات سياسية انفصالية عن الدولة المركزية على هذا القدر أو ذاك من العنف، تخبو أحياناً وتنتعش أحياناً أخرى، ما يجعلها عُرضة لتدخّلات خارجية تسعى من خلالها القوى الإمبريالية الغربية، وعلى رأسها الولايات المتّحدة ذات الباع الطويل في مثل هذه الأمور، إلى التضييق على الدولة الصينية وإنزال الضرر بها. وهذا ما حصل في إقليم التيبت ذي الغالبية البوذية عندما راح الغرب يحتضن الدالاي لاما الرمز الديني فيه، ويحضّه بطرق ملتوية على التمرّد بهدف تفعيل النزعة الانفصالية في الإقليم. كذلك، يُخشى من التدخّل الاستخباري الأميركي في إقليم سينجان، حيث يشتدّ حراك ذو نزعة انفصالية، من قِبل الإويغور من مسلمي الصين. وحال الهند في هذا المجال، أي في علاقة الدولة مع أراضيها، ليست جيدة، إذ يشهد إقليم البنغال الغربي، منذ منتصف العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، حركة عصيان بقيادة الحزب الشيوعي ضدّ الدولة المركزية، تُعرف باسم «الناكسالية» نسبة إلى محلّة ناكسلباري من البنغال، التي انطلقت منها والتي لم يمضِ وقت طويل عليها حتى راحت تتمدّد في الولايات والأقاليم الريفية المجاورة، إلى أن باتت تشكّل راهناً التحدّي الأخطر في وجه الحكومة الهندية.

هذه الإشكالات الجيوبوليتيكية الداخلية، في كلّ من الصين والهند، تفصح عن نقاط ضعف خطيرة، لا شيء يمنع الغرب الإمبريالي من الاستثمار فيها لإلحاق الأذى الاقتصادي والسياسي بالدولتين الصاعدتين. فهو، أي هذا الغرب، لا يترك فرصة إلا ويقتنصها لتعطيل النمو في دول الجنوب، حتى أنه لم يتورّع، في القمم المناخية الدولية، عن تحميل الأنشطة الصناعية فيها، لا سيما في الصين والهند، المسؤولية عن ظاهرة التغيّر المناخي والاحترار العالمي، على الرغم من الشكوك العلمية المحيطة بمختلف جوانبها. إنّ النهوض في الجنوب ما زال غير مستوفي الشروط الكفيلة بالاطمئنان إلى مصيره.

* أستاذ جامعي