وفي قلب هذه الأحداث، تبرز شخصيَّة علي أو «الجنرال» المناضل اليساريّ السَّابق الذي تعرَّض للاعتقال أكثر من مرَّة على يد السلطتين الفرنسيَّة والجزائريَّة، والتي نقف من خلالها على التحوّلات الهائلة التي أصابت بعض اليسار في العالم العربي وفي الجزائر على وجه الخصوص، والارباك الذي يعانيه مناضلون سابقون ازاء تموضعهم الجديد، وتأرجحهم بين تبكيت الضمير واختراع المبررات. فَـ«علي» الذي أصبح اليوم (الزمن الحاضر في الرواية هو العام 1988) رئيساً لبلديَّة مستغانم وواحداً من رجال النظام «انفصل عن الشخص الذي كانه بعد الاستقلال مباشرةً، وما برح يرى الآخر الذي يشبهه يقف على الضفة المقابلة وعلى ناصية بعيدة كل البعد عنه» (ص13).

ما يمكن استخلاصه من السطور أعلاه من إدانة لبطل الرواية الرئيسي لا يعني أنَّ الكاتب تخلى عن أسلوبه الأثير في رسم الشخصيَّات بعيداً عن ثنائيَّة الخير والشر المطلقَين، بما لا يسمح للقارئ بالتورّط في حبّ شخصية أو كره أخرى. وتبعاً لذلك فإنَّ مسؤوليَّة هذا الخراب لن تلقى على كاهل شخص بمفرده أو جهة بعينها، وإن وصل هذا الشخص في انحداره إلى حدّ محاولة الاعتداء على ابنة صديقه ورفيق نضاله واغوائها والايقاع بها، مستغلاً حاجتها الماسَّة إلى وظيفة عنده، بدافع الانتقام من والدها الذي استطاع النجاح حيث فشل هو، اذ حافظ على وفائه لتاريخه النضالي.

فمع توالي الأحداث، يكتشف القارئ أنَّ التحوّلات التي أصابت علي لا يقع وزرها عليه وحده. يكاد الرجل يكون مدفوعاً بالقوَّة إلى مصيره الجديد، فالاحتقار الذي لقيه من رفاقه بعد اتهامه بالوشاية برفيقه «علي عماش» ومجموعته، ابان اعتقاله والتحقيق معه (وهي الوشاية التي أدَّت إلى مقتل أفراد المجموعة جميعاً بعد انكشاف مخبئهم في عمارة مشرفة على ربوة «لابوانت») كان أقوى من قدرته على الاحتمال. ولكن ما تجاهله الجميع هو أنَّه لم يدلِ باعترافاته تلك إلا بعد تلاشي مقاومته اثر التعذيب السَّاديّ والمتوحش الذي عُرِّضَ له، وبعد أن أغرقوه بالماء إلى حدّ الاختناق مراراً، وهرسوا أصابع قدميه بالمطرقة، واقتلعوا أظفاره بالكلاليب، وصعقوا أعضاءه بالكهرباء، وكان يعتقد ويأمل أن يكون الرفاق قد انتبهوا لاعتقاله بعد مرور 24 ساعة فأخذوا حذرهم وغيَّروا مواقعهم وأتلفوا كلّ ما له علاقة بالمجموعة والمنظمة التزاماً بأوامر واضحة بهذا الخصوص.

وليس معلوماً إن كان اصرار البطل على الحفاظ على اسمه الحركي «علي» بعد الاستقلال وانتهاء مرحلة العمل السريّ (اسمه الحقيقي هو «موحا بلحضري») نابعاً من وفائه لذكرى صديقه الشهيد «علي عماش»، أو رغبةً منه في انتحال شخصيَّة الأخير، وان كان الاحتمال الثاني يبدو صعباً في ظلّ تواجده في حيّز مكاني أليف يعرف أهلُه هويتَه جيداً.

وفي مفارقة بالغة الدلالة يتقمَّص علي «الرئيس» في ختام الرواية، بالتزامن مع هبَّة 1988 الشعبيَّة، شخصيَّة محافظ شرطة باريس موريس بابون الذي ظهر في مطلع الرواية صلفاً متجبّراً في مواجهة تظاهرات الجزائريين في العاصمة الفرنسيَّة في العام 1961 احتجاجاً على حظر التجوّل (والتي كان علي أحد منظميها)، حتى أنَّ عبارة واحدة تتكرر حرفيَّاً على لسان الرجلين «الطلقة التالية لن تكون إلا باتجاه الحشود نفسها». ولعلَّ هذا التناص يعبّر عن جوهر العمل و«مادته الدوائيَّة الفعالة» المصهورة في سواغ مناسب هو ذلك القالب الحكائي الشائق.

وتضيء الرواية على الانكار الذي يلقاه الخائن – في كلّ زمان ومكان - مِن لدن مَن يعمل لصالحهم بعد انتفاء حاجتهم إليه، من خلال شخصيَّة «محبوبي»، الحَركيّ الذي قضى عمره في خدمة فرنسا (الحَركى هم الجزائريّون الذين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد الثورة في بلادهم)، واكتشف أنَّه ورفاقه ليسوا سوى «ورقة ساقطة» استخدمها الفرنسيون في «مسح مؤخراتهم»، فلم يعد له حلمٌ سوى العودة إلى وطنه كي يموت فيه. كما لا يفوّت الكاتب الإشارة إلى خطورة المدّ الأصولي الذي يجتاح المنطقة، وذلك من خلال حكاية الكنيسة التي ساهم علي من خلال موقعه الإداري في طمس ملامحها وتحويل قسم منها إلى مسجد في محاولة لمجاراة بعض المتشدّدين دون أن يفلح في ارضائهم.

وإذا كانت معاناة «الجنرال» قد بدأت مبكراً مع قتله الجندي الأميركي «جون» بدفعه عن الرابية «لابوانت» في غضبةٍ شخصيَّة لا علاقة لها بالسياسة والنضال، فإنه انتهى «قتيلاً» دون أن يخرج من دائرة الاتهام بالمسؤوليَّة عن جريمة متمادية بشقيها الفردي والجماعيّ، في زمن غابت فيه الحدود الفاصلة بين الجلاد والضحيَّة.

وكما في روايتيه السابقتين، يثبت محمد جعفر أنَّ زمن السَّرد الممتع والآسر لم ينقضِ بعد لصالح «الشعريَّة البغيضة» المتسرّبة إلى السَّرد عبر «مجازات مفضوحة أقرب إلى هذر العاجز وأشبه بجلسة تعذيب متقنة واستعراض غير مسؤول للعضلات اللغويَّة والأدبيَّة».

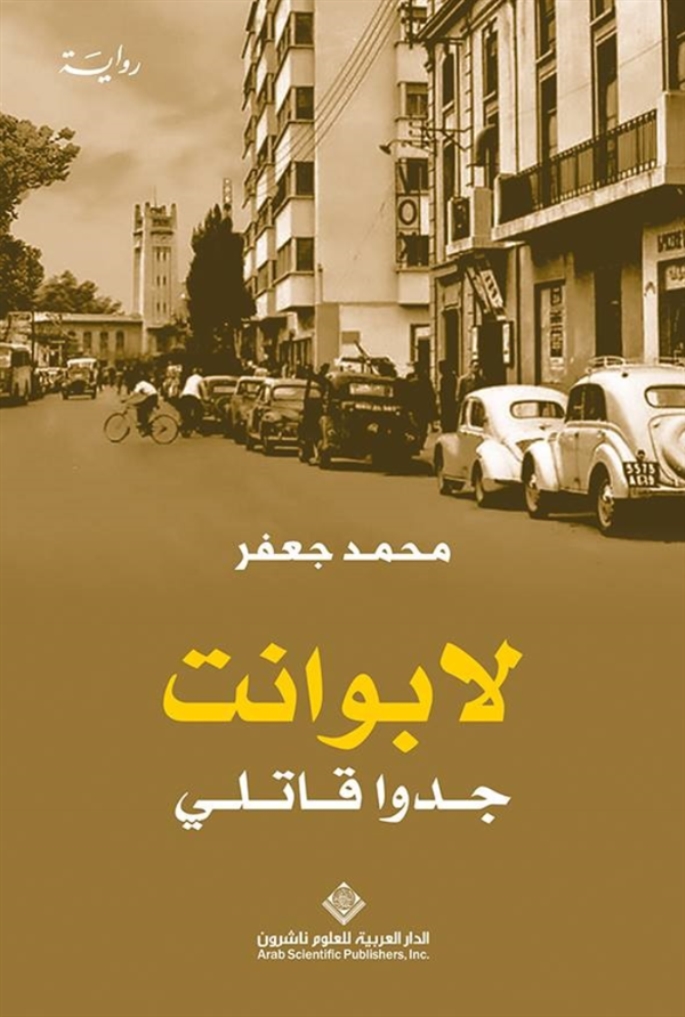

ويمكن القول إنَّ الكاتب، خلافاً لرواية «مزامير الحجر» أحسن هذه المرة اختيار العنوان الذي تنكشف دلالاته أمام القارئ بعد الفراغ من قراءة الرواية، وكذلك الغلاف الذي صمَّمه علي القهوجي وتتصدَّره صورة قديمة تعود إلى خمسينيات القرن المنصرم ويظهر فيها الشارع الذي تدور فيه أبرز أحداث الرواية والواقع قبالة مبنى بلديَّة مستغانم. وفي مفارقة لافتة، فإن هذا الشارع يعدّ من أبرز النقاط التي تشهد اليوم تجمعات شعبيَّة احتجاجاً على«العهدة الخامسة" للرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بو تفليقة، تماماً كما تنبأ الكاتب في الصفحة 149 من الرواية، في دلالة على أهمية العمل الروائي في استنهاض الشعوب، أو في استقراء الأحداث والتنبؤ بخواتيمها على الأقلّ.

محمد جعفر صوت روائي جزائري أثبت تميّزه، وإن ظلمته «الميديا» التي تصرّ على تصدير نماذج بعينها دون غيرها، كما ظلمت كلّ الكتاب الذين يتركون لأعمالهم وحدها مهمَّة تقديمهم إلى القارئ بعيداً عن أيَّة عوامل أو مؤثرات أخرى، وهو ما يفسّر محدوديَّة شهرته خارج بلاده قياساً بأولئك، وان كان التصنيف الجغرافي في الأدب مكروهاً، فإنَّه هنا – استثنائيَّاً - ضرورة تحتّمها الاضاءة على هذه المفارقة الدالة.