مجزرةٌ وهجرة... فمجازر

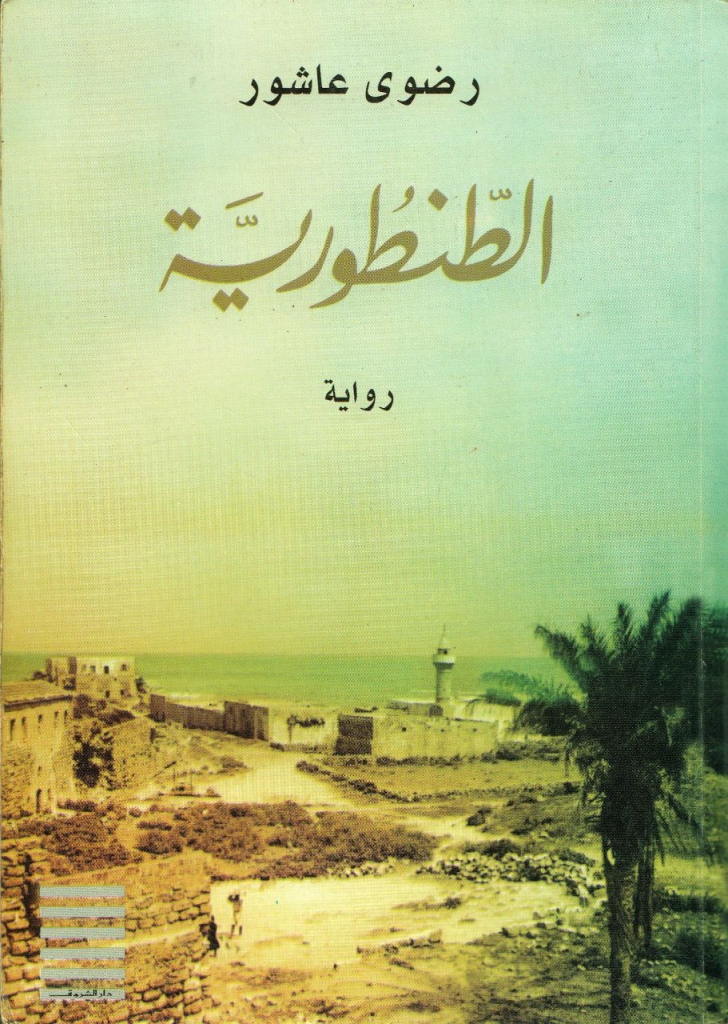

"في بحرنا بئرُ سُكَّر. بئرٌ من الماء العذب مستقرِّةٌ بين أمواج الماء المالح"، هكذا تَصِف رقية بحر قرية الطنطورة الواقعة على الساحل الفلسطيني، على بعد 24 كلم جنوب حيفا، فنتتبع آثار أقدامها الصغيرة في هجراتها المتكررة فوق شطآن صيدا وبيروت فأبو ظبي والإسكندرية.

تمتد رواية "الطنطورية" على 58 فصلًا قصيرًا تستعرض فيها الأديبة رضوى عاشور رحلة العائلة منذ عام 48، حين هاجم لواء "ألكسندروني" القرية وارتكب مجزرةً فيها، حتى نهاية الرواية عام 2000، فلا نعرف من الذي يتبع الآخر: رقية الطنطورية أم المجازر؟

الطنطورة، صبرا وشاتيلا، ملجأ مدرسة الأطفال في صيدا، مجزرة بناية جاد.

تُرَحِّلَ الأمُّ أبناءها الثلاثة بعيدًا كلُّ واحدٍ إلى بلد، صادق إلى أبو ظبي، وحسن كاتب الروايات والمقالات عن المجازر إلى مصر وكندا، أما عبدالرحمن فيسلك طريقه "بالقانون" ويبدأ بجمع الاحصائيات والشهادات وتنظيم القضايا، بانتظار صدور القوانين التي تخوِّل اقرباء الضحايا محاكمة الجيش الصهيوني أمام المحاكم الأوروبية، لينتهي به المطاف في النهاية مهاجرًا إلى فرنسا.

تقف رقية في الفصل الأخير في العام 2000، بعد تحرير جنوب لبنان، على الحدود بين لبنان وفلسطين، على الطرف الآخر ومن داخل الأراضي الفلسطينية، يناولها حسن حفيدتها "رقية الصغيرة" من فوق الأسلاك الشائكة لتعلِّقَ مفتاح منزلهم في الطنطورة فوق رقبتها، لتلتقي بعدها في المشهد الأخير بـ"ناجي" الآتي من عين الحلوة والجليل الأعلى، والذي رسمها مع "رقية الصغيرة" وهما تلتقيان فوق الشريط الشائك.

مصيرُ الكاتب أن يُنسىَ

مصير الكاتب أن يُنسى، فالكاتب العظيم يُنسى ويبقى أبطال رواياته، أما الكاتب السيئ فيُنسى هو الآخر مع أبطال رواياته. لا نعلَمُ هل ستنطبق مقولة إلياس خوري على يونس الأسدي بطل روايته باب الشمس، ذاك الذي يرقد في مستشفى الجليل فاقدًا وعيه، أم على أبطال الرواية الآخرين عدنان وأبو عودة، دنيا وأمّ حسن القابلة التي حين ماتت بكاها كُلُّ أهل مخيم شاتيلا، فخرجوا من بيوتهم و"انحنوا ليلتقطوا دموعهم"، أو حتى على شمس التي حَمِلت من زوجها يونس، وأنجبت منه الكثير من الأولاد، كدلالةٍ على الصراع الديموغرافي الذي بدأ مباشرةً بعد النكبة، و"الترانسفير" الذي لو حدث في القرنِ الواحد والعشرين لقيل بأنه تطهير عرقيّ.

عاشت شمس مع يونس الأسدي، طوال ثلاثين عامًا، في مغارةٍ في الجليل الأعلى على الحدود اللبنانية الفلسطينية، لتُشكِّل العائلة صلة الوصل بين المنفى والأرض "الأم".

كان يونس من أولئك الذين دأبوا على التسلل الى الأراضي الفلسطينية في بداية خمسينيات القرن الماضي، كي يعودوا إلى قراهم التي سكنها اليهود والعرب في الأراضي المحتلة، ليُطردوا منها مرَّةً أخرى أو يُقتلوا على الحدود.

تتنقل الرواية بين قوتي جذب، قوة الرمز التاريخي والفلسفي من خلال قصة الأسدي وزوجته شمس، وفجاعة الواقع المُعاش في المأساة وقسوة تاريخ الشتات الفلسطيني في المخيمات والداخل، وهو واقع مدوَّن وشفهي استفاد منه خوري ليُدعِّمَ الشق الفلسفي شبه الأسطوري في قصة "يونِس" العائد إلى فلسطين، و"شمس" التي بقيت هناك، مع ما تحمله الأسماء من رمزياتٍ دينية وفلسفية.

هكذا تروي "باب الشمس" التي حُوِّلت إلى فيلمٍ في العام 2004، على لسان خليل قصص شخصياتها الثانوية، قصَّة سقوط فلسطين وتشرِّد أهلها، في إطارٍ شبه أسطوري لقصصٍ واقعية أبطالها حقيقيون، حكَّائون لأحداثٍ متفرقة تجمعُ السردية الكُبرى لتاريخ النكبة والهجرة، والمجازر و.. الحب.

"هذا غير صحيح يا سيدي، الحكايات جاءتني من دون أن أسعى اليها. جدتي كانت تغرقني بالحكايات، كأنها لم تكن تفعل شيئا سوى الكلام. وأنا معها أتثاءب وأنام، والحكايات تطمرني".