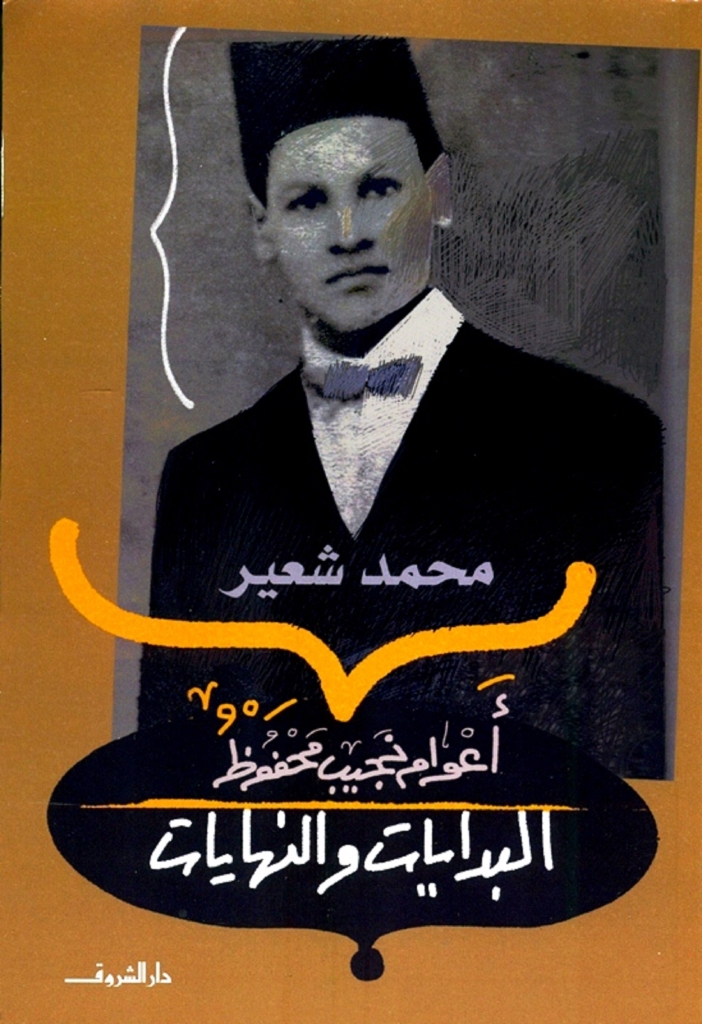

يفتتح محمد شعير كتابه بمسح تاريخي لليوم الذي ولد فيه نجيب محفوظ (11 كانون الأول/ ديسمبر 1911). يوم شتوي عاصف، مثقل بالوقائع السياسية والمسرحية والأدبية، وهبوب ريح حداثة تحاول إقصاء التقاليد القديمة. وسيلفتنا سفر محمود مختار، أحد رواد التشكيل المصري للدراسة في باريس، وعلى المقلب الآخر، كان محمد حسين هيكل يضع اللمسات الأخيرة على روايته «زينب»، من دون أن يوقّعها باسمه مكتفياً باسم مستعار هو «مصري فلاح»، فكتابة الخيال حينذاك تشبه شمّ الكوكايين، وفقاً لتعبير محمود تيمور. وسط هذه المخاضات العسيرة للحداثة، ولد نجيب محفوظ. عدا طه حسين الذي كان معلمه الأول، سيتّكئ صاحب «الحرافيش» على سرديات عباس العقّاد، وسلامة موسى، فهؤلاء كانوا صنّاع النهضة الأدبية، من وجهة نظره. لذلك اقتفى أثرهم في نصوصه اللاحقة لجهة الأسلوب والنبرة الذاتية ومنهج التفكير العلمي، لكنه سيحتاج إلى وقتٍ طويل للاعتراف النقدي بمنجزه، إذ قرّر طه حسين متأخراً ربع قرن بأن يعترف بحضور نجيب محفوظ بقوله: «أبرع قاصّ صوّر البيئة الشعبية القاهرية».

في فحص تربة «الأعوام»، سيكتشف محمد شعير أباً آخر للكاتب الشاب، وهو مصطفى لطفي المنفلوطي، المرجع الأول في معجمه، ذلك أن تأثير صاحب «العبرات» كان جلياً في كتابة محفوظ، يكفي أنه قرأ «ماجدولين» نحو عشرين مرّة، كما سيحضر مراراً على لسان شخصياته الروائية سواء في «بداية ونهاية»، أو «المرايا»، وحتى «الثلاثية» بوصفه أباً روحياً لـ «شاعرية الحزن» التي وسمت ملامح ذلك الجيل. بعد «الأعوام» التي تنتمي إلى السيرة الذاتية بامتياز، سينأى صاحب «ثرثرة فوق النيل» عن أدب الاعترافات، خشية «مغامرة جنونية»، فكتابة الذات تقود إلى مهالك خطرة، وفق ما يقول، لكنها في المقابل ستصبح «مادة خام» للكتابة التخييلية، باستدعاء شخصيات حقيقية من محيطه وإعادة تدويرها على نحو آخر. إلا أنّ الحقيقي سينتصر على المتخيّل، مهما كان السرد مراوغاً (طارده أحد جيرانه معتقداً أنه يكتب عنه بوصفه بطلاً لرواية «السراب»). ستخشى شلّة «الحرافيش» أن يفضح نجيب محفوظ أسرارها الخفية في روايته التي تحمل الاسم نفسه، إذ لطالما كان سؤال الحقيقة والخيال ماثلاً في ذهنه، سؤال العلاقة بينه وبين شخصياته الروائية. هكذا ستحضر أسئلة «أفراح القبّة»، كأنها امتداد لأسئلة «كمال عبد الجواد» في الثلاثية، الشخصية التي اعترف مراراً أنها تتقاطع معه حيناً، وتختلف عنه طوراً، وبتعبير الناقد محمد بدوي «نفي ذاته من الكتابة وتمويهها»، فنراه مبثوثاً في معظم أقنعة شخصياته الروائية، إذ يتأرجح بين كمال عبد الجواد ووالده في آنٍ واحد، والاشتغال على هدم الحكاية الأصلية وإعادة تركيبها، بذهابه إلى انعكاس الصورة في المرآة لا المرآة نفسها، عدا سيرة الطفولة التي بقيت ناصعة من دون تزويق، سواء في «الأعوام» أم في رواياته اللاحقة. ففي «بين القصرين»، يتكرر مشهد الطفل وهو ينظر من شرفة المنزل إلى الحشود أثناء ثورة 1919، وكذلك منظر الجنود الإنكليز لحظة احتلال قسم الجمالية، وإذا بشخصية «كمال عبد الجواد» تنمو من فضاء الطفولة إلى مرحلة الوعي بمجازات مختلفة.

يلحظ محمد شعير في مراجعته لكراسة «الأعوام» غياب الأب، أو أنه لا يظهر إلا عابراً، وحين يحضر داخل النص سيكون دلالة على الخوف والرعب لدى الصبي. وستتواتر هذه الصورة المرتبكة بين الأب والابن في الثلاثية، على هيئة طاعة عمياء أو عقاب كمحصّلة لتمرّد الابن على بطريركية الأب. ينفي محفوظ الشبه بين والده وشخصية أحمد عبد الجواد، من دون أن ينكر صرامة وحزم والده، وضرورة الانتباه إلى الفرق بين عمل المؤرخ وتخيّلات الروائي في العمارة السردية. ستتوارى صورة الأب تدريجاً، سواء «بالموت أو العجز أو الاختفاء» كموقف نقدي من النظام الأبوي والعمل بجدّ على تقويض هيبته، إلى درجة التخلي عن اسم الأب في التوقيع على رواياته، مكتفياً باسمه الأول المركّب: نجيب محفوظ. ولكن ماذا بخصوص الأم؟ يجيب محمد شعير: «تظهر الأم في «الأعوام» بقوة، بل تكاد أن تكون بطلاً للنص ومركز الحكايات داخله. وتبقى حكاياتها بمثابة النبع الذي لا ينضب للذكريات والخبرات والصور، والمصدر الرئيسي لمادة الحياة الخام الذي يشكّل وعي الطفل بالحياة وبمفرداتها الجزئية الصغيرة». ورغم أميّة الأم، إلا أنها كانت «مخزناً للثقافة الشعبية»، بترددها على مقام سيدنا الحسين، والمتحف المصري وتأمل المومياوات، والآثار القبطية. وستتقاطع صورتها مع شخصية «أمينة» في الثلاثية إلى حدّ ما.

رغم أميّة الأم، إلا أنها كانت «مخزناً للثقافة الشعبية»

كأن نجيب محفوظ أهدى الأم وحدها الخيال الثري في تأثيث حكاياتها، وتالياً إثراء نصوصه بنماذج من عائلته وجيرانه بعجائن وخلائط سردية متباينة. والآن، كيف تشكّلت خريطة «النهايات»؟ سيقودنا كتاب «أصداء السيرة الذاتية» بوصفه نصّاً متأخراً ينطوي على تجربة مكتملة إلى ذات أخرى تجابه النسيان بالتذكّر، والحياة الصاخبة بانطفاء وذبول الجسد، والغرق بلغة صوفية في تفسير الزمن، متجاهلاً سيرة الذات والاكتفاء بروح السيرة، لأنه «يريد أن يكتب ذاته بالحبر السّري»، ومحو كل ما كان كاشفاً للذات، ذاهباً إلى الصدى لا الصوت، ومتقاطعاً مع أفكار الفلسفة الوجودية، إذ «لا معنى للذات خارج وجود الآخرين». لكن محفوظ هنا يسعى أن يرتدي جبّة المتصوّف لا أن يكون فيلسوفاً فاشلاً مثل بطله كمال عبد الجواد، ولا سيما أن صاحب «حديث الصباح والمساء» قد درس الفلسفة في شبابه متنقّلاً بين أفكار المعرّي والخيّام، وسبينوزا، وسارتر على نحو خاص، قبل أن يقرّر أن يكون روائياً، وها هو في سنواته الأخيرة يسطّر أصداء سيرته بأسلوب مختلف يدعوه إدوارد سعيد «الأسلوب المتأخر» عن طريق «التنقيب في الماضي المدفون والمنسي». وإذا بالمسافة تطول بين «الأعوام»، و«أصداء السيرة الذاتية» في ما يخص مفهوم الزمن واللجوء إلى الكتابة الشذرية لاستبطان الجوهر، وخلخلة الأسلوب نحو جماليات جديدة. نظن أن محمد شعير في عمله الاستقصائي، سواء في هذا الكتاب، أو في «أولاد حارتنا: سيرة الرواية المحرّمة»، أو في «كتابات نوبة الحراسة: رسائل عبد الحكيم قاسم» يبتكر أفقاً وثائقياً مهماً بالمزج بين الوثيقة والقراءة النقدية العميقة لها، والاشتباك مع عصر نجيب محفوظ وسلالته التخييلية عن كثب، بالإضافة إلى فرادة التحديقة نحو ما هو مجهول في خزائن الكتابة الأدبية.