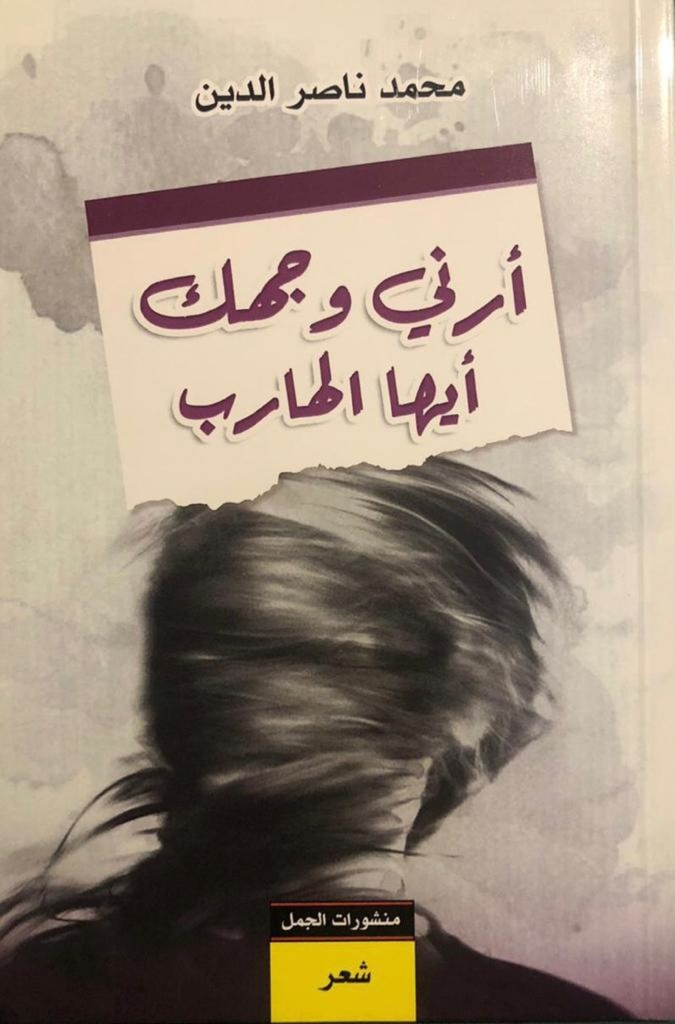

بعد القصيدة الأولى التي يحاور فيها ناصر الدين الموروث الديني بجرأة مقنّعة كما في مجموعاته السابقة من «صلاة تطيل اللوز شبراً» (2011) إلى «أقفاص تبحث عن عصافير» (2018) ، وفي موازاة مساءلة المقدّس وطرح الشعر لنفسه بديلاً روحانياً تتبدى فيه التجربة الإنسانيّة في قوتها وهشاشتها والتماسها كشف الحُجُب، يطلق الشاعر صرخته المدوية التي ستكون عنواناً للديوان: «أرني وجهك أيها الهارب». بعد سقوط العقل (الفلسفة) والأسطورة (الموروث) كما جاء في قصيدة «الشعر في يومه السابع/ لوحة ثانية»، يظهر شبح فريدريش نيتشه للقارئ المثقف وما قاله في موت الإله. يبدو العلم هو الآخر عاجزاً عن اجتراح المعجزة، «كان يحبّ لو تلقّاه الفلاسفة بربطة العنق/ الفلسفة ضرباً بالمطارق/ أدمت أصابعه الصغيرة/ الخيمياء أيضاً/ حوّلت زهرة اليقين في ياقته إلى رماد/ الآن/ وقد سقط العقل والأسطورة/ هرب إلى الشعر». فالشعر ملاذ وملجأ وحصن، والشعر لا نهائية المجاز المشرّع على المطلَق حيث تتجلّى الحقيقة الهاربة وتتأرجح بين الاستتار والكشف. يريد الشاعر بذلك رؤية كل الأشياء في الشعر لأنه يرى العالم نصّاً سيكتبه قبالة نصٍّ أول هو الجمود في الموروث الديني «فِي البدء كانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ» يقول إنجيل يوحنا، أما الشاعر، فيقول: «في البدء كانت الريح»، فكأنما يبحث عن وجه الله في الكلمة والشعر، وقبالة عجز العلم في اجتراح معجزة للإنسانية المعذّبة، كأنّ القصائد اللاحقة في الديوان حول الحرب والموت والحداد أشبه برؤيا يوحنا عن الدمار والهلاك الذي يجلبه العلم الذي لا يردعه رادع... العلم الذي يطور الصواريخ لطائرات يوشع بن نون حين ترمي بحممها على بيوت قرية الشاعر الجنوبية التي أبيدت بالكامل عام 1985 أثناء الاحتلال.

في ومضاتٍ من شعر محمد ناصر الدين، ثمّة موقفٌ من الوجود والعالم يتبدّى ضدّ العنف والتوحّش والشدّة والاقتتال والتناحر باسم المطلَق والإلهيّ. موقفٌ إنسانيٌّ محض، تكتنفُهُ نزعة قِيَميّة في كلماتٍ بَيِّنة لا يخامرها لُبْسٌ ولا تخضع لاجتهاداتٍ تأويلية: «في قلبي إلهٌ صغير/ يملك سهماً اسمه الرحمة/ يكسر الآلهة المحاربة». كما تتبدى رؤية الشاعر التي تصف الحرب وما يليها من حداد وموت، فنقرأ: «رجلٌ من بعيد يبصر فستانها/ العالق في الشوك/ أخفاها العجزة طويلاً خلف مدامعهم/ لئلا تنسى خوف العصفور بالعنق الملوي/ كان من بعيد يعيد ترتيب الأشياء:/ الخلة، الوردة، الطرحة، الغابة، عنق العصفور/ عرسُ وردة خردة الدبابات/ ورجُلٌ يدبك فوق التاريخ». ويبرز العصب الجنوبي في هذا الشعر: «(لا عجب يا أدورنو، سمِعَ أولادك وأحفادك أن لا شِعر بعد أوشفيتز قتلوا كل الجداول في وادي قريتنا... جوقة تردد مع إليوت: «نيسان أقسى الشهور، يُنبت الليلك من الأرض الميتة ويمزج الذاكرة بالرغبة، ويوقظ الجذور الخاملة بمطر الربيع». يردد الصدى مع «شمس»: «في شهر تموز وسبعين مجزرة في القرى اكتملت كربلاء كما أرادها الأقوياء»).

في نص «شاعرٌ ثالث- مزاج الدم»، يبدو الشاعر يغني مراثيه في قلب الحروب التي يجهد المنتصرون فيها إلى وضع المكياج فوق الجثث: «أرى رجالاً بجباه عريضة/ أرى توابيتهم ملفوفة بالعلَم/ أرى الزجاج أمّاً مهشّمة». كما أن الشعر الذي يبدأ حيث ينتهي التاريخ، يرفض أن يكون هذا التاريخ أنطولوجيا للدم والثأر فحسب: «التاريخ وثنٌ/ كلبُ الأسنان المتينة/ يعدو بلا كلل/ خلف الصلبان الهشّة». في المقابل، ومن قلب رعونة المفارقة وخشونتها وشراستها، تطلع زهرة الحب الرقيقة، كأنها مانيفستو اعتراضي على الدم النازل على الكلام «قبضة الملاكم فوق وجهي/ لكني أتأمل قفّازك/ معجزة تفسّخ حريره الرقيق/ لأنامَ فيه»، وحيث لا مكان للقسوة إلا في الشعر ذاته، إنها قسوة استيتيقيّة لا تؤذي ولا تجرح إلا جسد الكلمة: «ما أقبحها يا فلوبير/ تلك الجُمل الصافية التي تحبها/ معتدلة وقائمة حتّى وهي تركض/ أحب الشعر كتاباً قاسياً كالأرض/ وجه الحيوان القدّيس/ معترضاً على المعرفة/ البرد الساقط يكسر عنق الشجرة/ القلب حين يمدح طعنة تغسله».

يبدو الشاعر يغني مراثيه في قلب الحروب

بعد متواليات الحرب والموت والحداد، يفتح ناصر الدين ثغرة للأمل، فتحضر الحبيبة بقصائد يعنونها بكلمات تنتهي بكاف المخاطبة: وجهكِ، يدكٍ، صوتكِ تنقلب فيها القسوة التي طبعت القسم الأول رأساً على عقِب، إذ لا قيامة إلا بالحب جرياً على مقولة رولان بارت: «احتاج يسوع لأن يحبّ أليعازر لكي يحييه»، فنقرأ: «صوتُكِ غبار الطَلع/ النارُ في آخر الحريق/ تفسير الشاعر للشجرة في الريح». إنّه الحب الذي يتبدّى خشبة الخلاص الوحيدة فيحمّل الشاعر وجه الحبيبة ويديها وثغرها وعينيها مهمة القضاء على القباحة في العالم: «الأزرق المضعضع/ الأزرق الذي يتدحرج/ بين ركبتيكِ/ ويعود مغسولاً/ أزرق/ مجهولَ التاريخ والاسم/ هكذا تحوم/ بين جلدكِ الطيني والماء/ كل النظرات التي فقدت وجهتها/ لتتغذى بالريح/ ثم المثلّثان/ بالأضلاع المتساوية/ بدوائر الحزن تحتهما/ هندسة معقّدة لجفنيكِ/ لا أقفُ عندها طويلاً/ الشعر سهولة خطّ أسنانكِ المستقيم/ثمّ جُمل ناقصة /تخرج من بين أسنانكِ/ القاسية البيضاء/ تستنفر عقل الكون/ ليفهمَ عزلة الفِعل،/ الشعرُ حتمية لطيفة/ تفسِّر جسدِك بالضوء». ليس الهارب في هذه المجموعة التي يهديها ناصر الدين للشاعر الراحل محمد علي شمس الدين سوى الشعر، وحين نصل إلى مقطعها الأخير: «كتابي/ جرةُ رماد/ تركتُ لك عند بابها/ ثغرة صغيرة/ اقترب منها أيها القارئ/ بخفة العصفور/ لوّن جناحيك/ ثم سدّ الثغرة برفق، يتحول الشعر إلى طائر يهرب بخفّة حين نحسب أننا رأينا وجهه.