في «كيف تلتئم»، تقول إيمان إنّ «المعرفة الدقيقة باب للرعب والكوابيس». وفي دراسة قدمها الشاعر الفرنسي جان ليسكور عن رسم تشارلز لابيك، قال: «المعرفة يجب أن ترافقها قدرة مساوية على نسيانها. ونسيان المعرفة ليس نوعاً من الجهل، بل هو تجاوز صعب للمعرفة». لعلّ مرسال بدأت ديوانها من محاولة تجاوز وطنها الأول أي بيتها الأول قرية «ميت عدلان». كتبت بقوة الحالم بتجاوز المعرفة، وبقوة المتخلي. يبدأ الديوان بنثر «لعنة الكائنات الصغيرة» الذي يصوّر مشهد مستعمرة نمل تأكل جدران البيت. يتحطم البيت شيئاً فشيئاً، ليصبح حطاماً، ثم يتضح أن البيت هذا قام مكانه بيت لله أو مقابر، لتظهر العلاقة بين تحطم البيت والموت. ثم يصبح الراوي في النثر هو الذي يدلّ المعزّين على مكان العزاء، ليصبح خراب البيت مرتبطاً بالفجيعة. الفجيعة التي لا ترتبط بالموت فقط، بل بـ«فقدان التسميات لذاكرتها من كثرة ما نقضمها بأسناننا» كما كتبت مرسال. ثم تستدعي الراوية صورة غير واضحة بسبب بقاء أثر الأحماض عليها لحياة كاملة. تسرد أحداث حياة كاملة، تنبثق صورة شعرية مرعبة من اللغة. تفوق هذه الصورة العادية معنى التواصل العادي عند المتلقّي كما يرى باشلار في مقدمة كتابه «جماليات المكان».

في كتابة مرسال، هناك اهتمام دائم بالصور الفوتوغرافية واستدعاء دائم لها. تجلّى هذا في أحد فصول كتابها البديع «كيف تلتئم». لكن رغم اختلاف شكل الكتابين عن بعضهما وعن حتى كتابها الأخير «في أثر عنايات الزيات»، تكون الصورة دائماً مصدراً للغياب لا الحضور. تستدعيها كدلالة على الغياب، ليصبح الشعر هو الحاضر بقوة لا صورته فقط. يتحرك بحرية أكبر لتكوين صورة تتجاوز الغياب والحضور، أو كما كتب بيار - جان جوف: «الشعر يتجاوز مصدره على الدوام، ولأنه يعاني بعمق في المتعة القصوى أو الحزن، فهو يمتلك الحرية الأكبر».

في الجزء الثاني من الديوان، تبدأ مرسال بالوصول إلى ما لا تريد هي. تصبح كتابة الشعر غير معنية بالوصول إلى ما يريده الشاعر، لا بل إلى ما لا يريده. على لسان راوية غير عليمة، تحكي إيمان حكاية عن صناعة وهم وإتقانه واليقظة من نوم طويل في قصيدة بعنوان «جرس الصباح»، تكتب فيها: «هكذا يستلم الواحد جائزة العودة سالماً من النوم». وبين اليقظة والنوم، ثمة تدريب على الموت. تصبح كلمة الموت غير مرتبطة بغياب الجسد في العالم الآخر، بل على تدريبه على فعل ما لا يريد كل يوم. الراوي المضطرب يرى نفسه من خلال هذا الوهم بأنه انتهى إلى بيوت أيضاً، فتكتب مرسال: «وأنا أبدأ وصولي الأكثر خيبةً إلى ما لا أريد».

اهتمام دائم بالصور الفوتوغرافية واستدعاء دائم لها

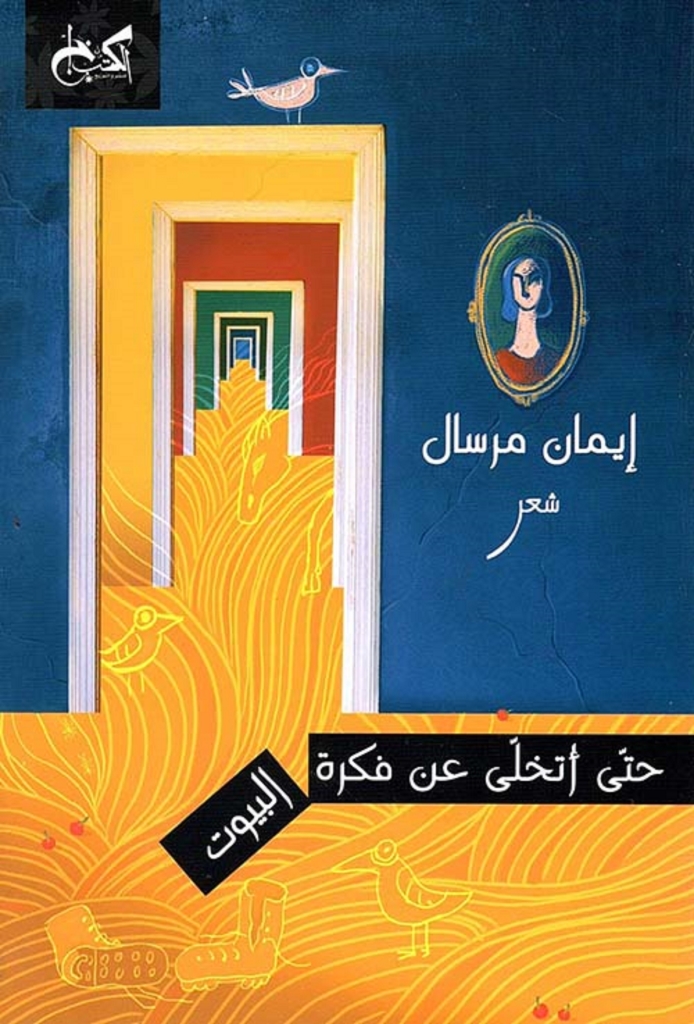

يمنح التخلي عن البيت روحاً جديدة للشعر، أو كما يقول باشلار إنه «من روح الشعر أن تمنح حساً غير واقعي بصورة مرتبطة بواقع راسخ». تلعب مرسال هذه اللعبة ببراعة شديدة في قصيدة «تجارة العبيد»: «سأكتب عن التبوّل واقفة، والنوم واقفة، عن جسدي كخيمةٍ لي، عن أن الخراء يصبح مجرد خراء عندما تتعود عليه، سأكتب ذلك أنني أنجو من أوبئة المركب، ومن الجروح التي لا تجففها أسابيع تحت المجرات». تصبح الكتابة وسيلة في هذا الديوان لمعرفة النفس عبر طريق طويل من الشوارع الجانبية التي تكتظّ بالمعزّين، والموتى، وأبناء موت كما كتبت. تصبح الكتابة طريقاً للعودة إلى البيت، واللغة مجازاً للعودة إليه بعد وهم صنعته بالتخلي عنه. في ديوانها «جغرافيا بديلة»، كتبت عن ست خطوات تمنح المغترب عن وطنه إمكانية بعث رسالة ناجحة لأهله منها «يستحضر المجازات التي تربّى عليها، المجازات التي ظن أنه لن يلمسها يوماً». تصبح المجازات سلاحاً لإرساء الطمأنينة في قلوب أهله. كما يصبح الشعر بالنسبة إلى الشاعر أيضاً محاولة لإرساء حياته، أو نجاة «من الخراء»، فتكتب في نهاية «حتى أتخلى عن فكرة البيوت»: «كلما تكونت كلمة، التأم جرح ما في هذا العالم». وبهذه النهاية تمنح الشعر دوراً آخر، دوراً يتجاوز شدة جمال صورته أو معنى مجازه، بل حياةً كاملة يشيّدها عبر اللغة. ينتهي الديوان عكس ما بدأ. الراوي الواثق من نفسه الذي يرغب في قضم الكلمات كالفئران، يدرك في النهاية قيمتها. يدرك أنّ الشعر دواء لفجيعة الحياة، أو كما قالت مرسال نفسها في حوار أجراه معها الصحافي حسن عبد الموجود: «تعلمت أن الكلمات قد تنير عتمة شخص ما، أو تلمسه، وما زال ذلك اكتشافاً مدهشاً بالنسبة إليّ». وربما أكثر ما يستخدم لإرساء الأشخاص إلى طمأنينة ما، ليس المجازات أو الكلمات، بل الشعر الحقيقي وحده.