يقارن هنا بين شبيهيه باعتبارهما نتاج كتابة مغايرة تنسف أطروحات سماسرة الأدب، بردم المسافة بين صورة كاتب الأمس (غوغول)، والكاتب المعاصر (باتريك زوسكند)، المتواري خارج نصوصه، في تجوال طليق يستدعي صور روائيين آخرين لتعزيز وجوده الشخصي في مواجهة خواء المشهد الثقافي، في سرديات تبتكر حياة موازية عن طريق الأوهام... فحتى «حمامة» زوسكند التي تخلخل طمأنينة حارس البنك العجوز في غرفته على السطح، تباغت جابر البصري بوصفها حمامة افتراضية لا أكثر. لكنه يركن إلى هذا الوهم طويلاً، مازجاً مناماته بحقائق العيش، على أمل اختراق الخنادق التي تغلق الدروب أمامه. فهذا العائش في الكتب أكثر من انخراطه في ما تقترحه الحياة اليومية عليه، يكتشف هشاشته على دفعات، فيختلق ما ينقصه باستعارة شخصيات روائية والتماهي معها كي تعوضه خسائره المحققة، بهذيانات فانتازية متواصلة إلى درجة ادعاء وجود ابنة لمصطفى سعيد بطل رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح، وفقاً لمخيلة صديقه الرسّام جاك البحّار.

سوف يستعيد جابر البصري توازنه العاطفي بالتعرّف إلى زينب العامري التي تعمل أمينة مكتبة للموسيقى، وسيخوض المغامرة إلى أقصاها في تصورات ايروتيكية مجنونة، إلا أنه سيشكك بوجود مثل هذه الشخصية في الأصل. إذ سيتخلّص منها ذهنياً بزجّها في السجن إثر تهمة مفاجئة تتعلق بإقامة معرض تشكيلي من دون ترخيص «ربما كانت شخصاً افتراضياً صنعته بنفسي وآنست به وحدتي. زينب العامري خيال دبّرته بنفسي حتى أشعل أمسيات أيامي الباردة بكبريت الخيال والوهم». سينمو حلم هذا الصعلوك المتسكع بالتحوّل من كتابة مذكراته إلى كتابة رواية، في قفزة انتحارية من الشفاهي إلى المكتوب، تضعه في مقام ميلان كونديرا لجهة الشهرة، بعيداً عن «المثقفين الرعويين من أبناء القبائل»، مرتدياً «معطف» أكاكي أكاكيفيتش وشبحه لمطاردة أصحاب الكتب الرديئة ومدّعي الثقافة وجهل بعض الناشرين.

هنا تتخذ سردياته منحى آخر أكثر هتكاً لمحيطه، كما سيستدعي عشرات المراجع التراثية والحديثة لتعزيز عمارته الروائية المهمّشة، من دون أن يتقدّم خطوة إلى الأمام، ثم يقرّر أنه يصلح لأن يكون شخصية روائية. يطرح الفكرة على مؤلف موهوم لكنهما لا يتفقان، فيقرّر أن يكتب قصة حياته بنفسه. تتسلل إلى يومياته شخصية مريم، إحدى المتسكعات في مقاهي المثقفين وآلهة الأدب، بوصفها شخصية روائية، ثم يصرف النظر عنها، فهي أبعد ما تكون عن «آنّا كارنينا»، أو «مدام بوفاري»، أو «سكارليت أوهارا» وفقاً لتصوراته عن الأنثى الجامحة. بعد مكائد ومؤامرات وفخاخ كثيرة، قرّر جابر البصري كتابة مخطط روايته المزعومة، متمنياً أن تكون لديه آلة كاتبة مثل التي كانت لدى همنغواي لا شاشة «لابتوب». وقد وضع في ذهنه الوصفة الكاملة التي تعجب جماعة المترجمين، خصوصاً أنّ النباهة لا تنقصه في حشو الرواية بتوابل الفولكلور المحلي، وزيارة مقابر الأجانب، ومتحف المدينة، والأسواق القديمة.

نزهة في صناعة البهجة ومخيّلة تحتشد بالأفكار والتأملات والمرح

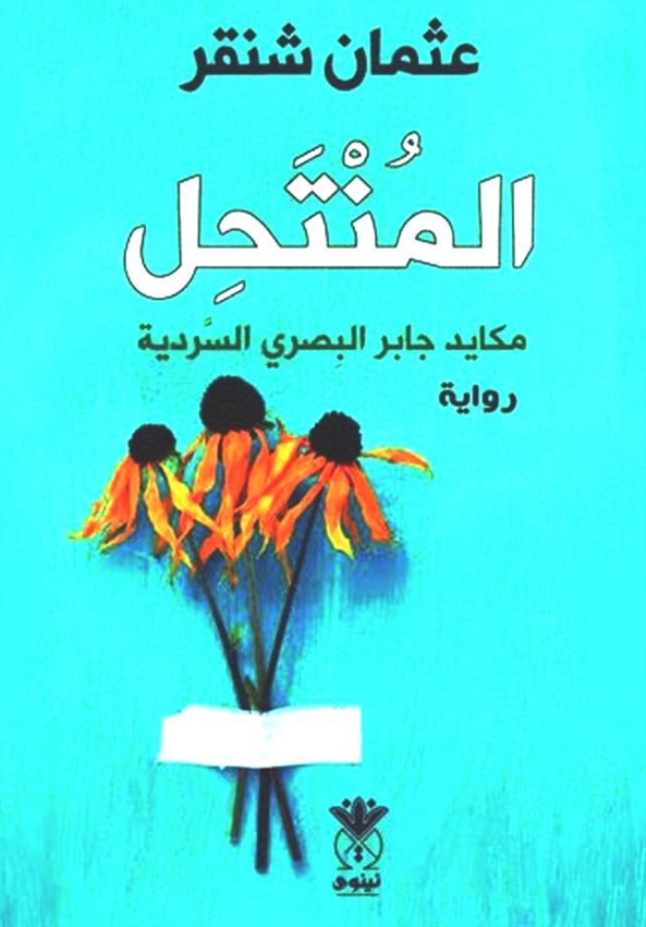

وسيتحسّر أنّه لا يعيش في مدن مثل القاهرة ودمشق وبغداد، وإنما في مدينة سودانية، من دون أن يذكر اسمها مرّة واحدة: «إذا كان أسلافي حكائين مهَرَة، فلا بد أن جيناتهم انتقلت إليّ عبر القرون». ستفشل محاولاته في التقاط جملة افتتاحية مبهرة، وبقي أسيراً للفوضى، تبعاً لمخيلة سجائر البانغو، ليستأنس لاحقاً بكتابة مقالات غاضبة، داعياً إلى طرد الشعراء من حظيرة الأدب، بقصد إثارة الشغب لا أكثر، وصولاً إلى الانتحال متكئاً إلى خريطة شاسعة من المرجعيات والشخصيات. ففي خطوة التفافية، سيسلم زينب العامري مخطوطة روايته، فتكتفي بكلمة واحدة كعنوان: «المنتحل». وسيفسر مسألة الانتحال في هامش خاص بقوله: «إنني سارق نصوص أدبية. لكن هذا ليس جوهر المسألة. أنت تظنّ أنني أنتحل نصوص الآخرين الأدبية. الأمر أكبر من ذلك، هذه النصوص عندي بمثابة غنيمة حرب. إنني أنتحل حيوات البشر الأحياء، وليس حيوات النصوص الأدبية». ويسترسل في تفسير هذا الولع بنصوص الآخرين، قائلاً: «دعني أقدّم لك نصيحة: لا تخش سرقة النصوص الأدبية الكلاسيكية. أدخل قلعة القدماء، غير هيّاب، وانتحل ما شئت، فلن تسترعي انتباه أحد».

رواية «المنتحل» نزهة في صناعة البهجة، وإعادة ترتيب المكتبة بنفض الغبار عن رفوفها من وجهة نظر شخص عاطل عن العمل، لكنه بمخيّلة تحتشد بالأفكار والتأملات والمرح. لعل هذا ما تحتاجه الكتابة السردية اليوم، تحت هذه السماء الداكنة.