تختفي الشخصيات واحدة تلو الأخرى كما اختفى الأصدقاء في السنوات الماضية. من سافر ومن مات ومن اختُطف ومن سُجن ومن اعتزل ومن سقط ومن اختفى ببساطة، لأنه لم يعد يريد أن يكون جزءاً من حكاياتنا الدموية السوداء التي تقصّها علينا كل يوم شهرزاد الحرب. حكاية الحرب التي تبتلع كل الحكايات ولم تعرف شهرزاد كيف تنهيها، فكل الأبطال يموتون تحت وطأتها بشكل من الأشكال، كما في التراجيديات العظيمة بحسب تعبير الكاتب. تحضر دمشق في الرواية عبر دلالتين مهمّتين بدءاً من العنوان المجتزأ من قصيدة الماغوط «القتل» وباعتبارها مسرحاً كبيراً لأحداث حرب دموية وسوداء داخل الرواية وبطلاً لا يمكن تجاوزه.

فالكاتب يُنعش الجغرافية الدمشقية التي بدأت بالاختناق منذ بداية الحرب حيث تشكل جزءاً مهماً من تضاريس الرواية، وجزءاً أهم من الجغرافيا الشعورية للكاتب: شارع الحمرا، شارع الباكستان، باب شرقي، باب سريجة، باب توما، حي ساروجة بمقاهيه الكثيرة، شارع الصالحية، محطة الحجاز بطرازها العثماني، نصب الطبيب مسلم البارودي الذي قُتل وهو ينقذ جرحى القصف الفرنسي على دمشق، شارع النصر... تتشكل دمشق بأبوابها وحاراتها القديمة والحديثة بشوارعها ونصبها التاريخية أمام القارئ ليُعيد ترتيب ذكرياته فيها جنباً إلى جنب مع الروائي لتكتمل فداحة المشهد وهول ما صنعته الحرب. فالمكان ليس خلفية للرواية، ولا مسرحاً تجري فوقه الأحداث فقط. إنّه جزء لا يتجزأ من التركيبة النفسية للكاتب أو السارد الذي يلعب هنا دور الراوي العليم بكل ما يحدث.

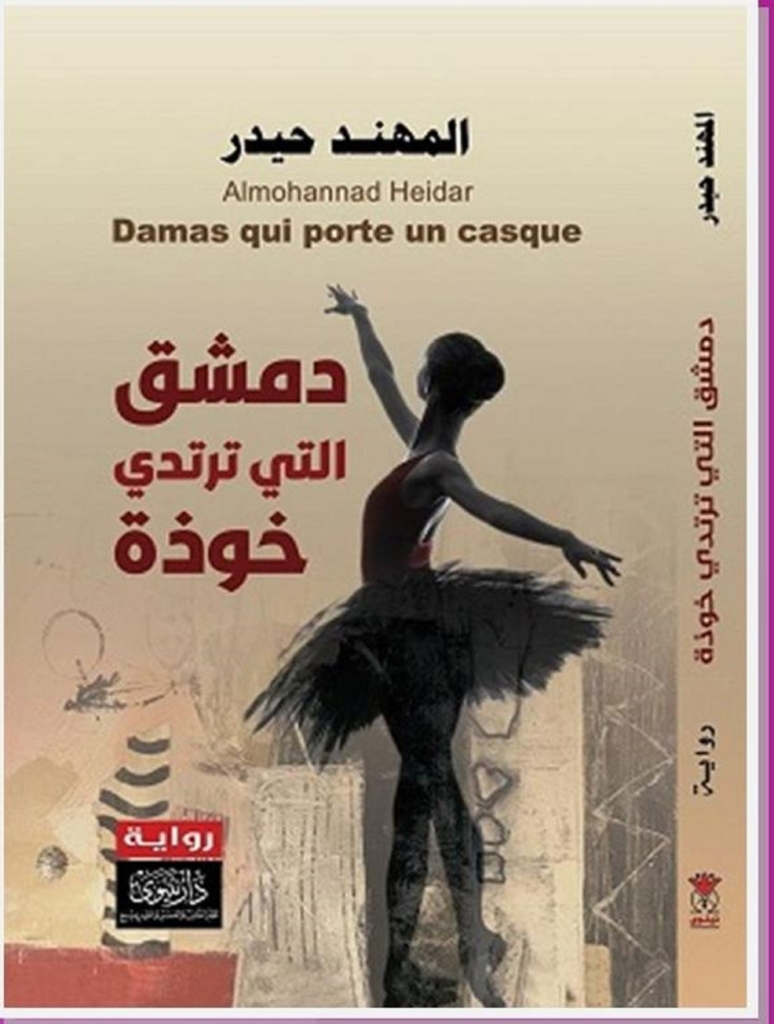

تحضر تاء التأنيث من العنوان، حيث تمّت أنسنة دمشق، وارتدت خوذة ودخلت الحرب على طريقتها مروراً بالإهداء: «إلى ك وجيلها». أياً كانت «ك»، فجيلها عاش طفولته وهو يسمع دوي الانفجارات، ويرى أشلاء الشهداء والكوابيس. هذا الجيل لم يذهب إلى المراجيح ولم يخرج مع رفاقه في مشوار أو مع أهله في نزهة.....فظروف الحرب السوداء حالت دون أن يعيش حياة طبيعية.

لا يمكننا الحديث عن بطل في الرواية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. فثمة بطولة حقيقية في اللابطولة التي يضج بها عالم لا بطولي إلى أبعد حد، كعالم الحرب، بحسب تعبير جيسي ماتز في كتابه «تطور الرواية الحديثة». فإذا كان العالم الحديث لا يسمح بأفعال بطولية، فإن الحقيقة تستلزم شخصيات غير بطولية. والمثير للدهشة أن هذه الحقيقة ذاتها تضفي البطولة على تلك الشخصيات اللابطولية، لأنها باتت ترى البطولة حتى في أصغر التفاصيل اليومية الكافية لجعل هؤلاء اللابطوليّين قادرين فقط على البقاء على قيد الحياة، رغم دموية الحرب التي يعيشون تفاصيلها وسودايّتها. وهو ما استطاع الكاتب أن يرسخه بأوجه كثيرة.

نحن أمام حكاية تتناسل من حكاية: إنها الحرب التي روّعت السوريين، لكن المهند يعرف كيف يسحب خيط الحكاية، ليبدأ بحكاية أخرى. والمهم برأيه كيف نحكي الحكاية لأن الجميع لديه حكايات، لا تنتهي أي حكاية والحرب أيضاً لم تنته. لذا، ربما تحدّث في الرواية عما يسمى «المضربية»، وهي عبارة عن ستارة سميكة كانت النساء في القرى البعيدة يضعنها على أبواب الغرف لتمنع البرد. وكانت الأم تخيطها من بقية الملابس القديمة، فتتنوع ألوانها وتختلف أقمشتها، لكن تبقى ذكراها وحكايتها في ذاكرة الولد. لكن للمضربية حبكة واحدة وخيط واحد، ومهمة واحدة وهي التقنية التي اشتغل عليها الكاتب في «دمشق التي ترتدي خوذة». فقد تنوعّت القصص والمصائر واختلفت الأحداث، لكن كلها تحت وقع قذائف الهاون، ورائحة البارود وصوت الخوف الذي يُسمع بقوة في قلوب الجميع... شظّى حيدر الحكايات وحوّلها إلى نُتف صغيرة، لكنه من دون أن ننتبه، كان يقطب مفاصلها لتتشكل الحكاية الكبرى وتروي هزائمنا وخذلاننا وخساراتنا في حرب تراجيدية إلى حد بعيد.

نوّع حيدر بين ضميرَي المتكلم والغائب، مستفيداً من قدرة المتكلم المدهشة على إذابة الفروق الزمنية والسردية بين السارد والشخصية، والزمن. يتحول السارد نفسه في هذه الحال إلى شخصية مركزية، فتندمج إثر ذلك الحدث في روح المؤلف، فيلغي السرد بهذا الضميرِ دور المؤلف، ولا يشعر المتلّقي بوجوده فيما يتوغل في أعماق الشخصيات ليعرّيها بصدق ويكشف نواياها ويقدمها إلى القارئ كما هي، لا كما يجب أن تكون. وضمير المتكلم هو شكل سردي متطور قد ينتج غالباً عن رغبة السارد في الكشف عما في طيات نفسه للمتلقي، ولهذا الضمير قدرة هائلة على سرد الأحداث بحكم قابليته للذوبان أو التلاشي في سائر المكونات السردية.

أما ضمير الغائب «الهو»، فقد كان وسيلة لأن يتوارى السارد وراءها، ليمرر ما يشاء من أفكار، وهو يجنّب الكاتب في هذه الحالة السقوط في فخ الأنا الذي قد يؤدي إلى سوء الفهم السردي، وقد كان محترفاً في استخدام كل منهما في مكانه، فقد فصل باستخدام «الهو» زمن السرد عن زمن الحكاية، ولم يكن ذلك إلا خدعة سردية لتبدو الحكاية كأنها حدثت تماماً.

«دمشق التي ترتدي خوذة» هي رواية هلوسات الحرب كما قال الكاتب في مكان ما من الرواية، لكنها أيضاً رواية الجسد الذي كان في لحظة ما، مكاناً آمنا للهروب والاختباء في رحلة البحث عن الخلاص وسط كل هذا الدمار الذي يحيط به وهو يرفع راية الحب عالياً.