ميزة أدب السيرة والمذكّرات عن الحروب أنه يضع على المحك التجربة الشخصيّة للبشر الذين يتصدّون لرواية قصص الحرب المفردة كما عايشوها هم. إذ يُدير ظهره للروايات الأخرى أملحميّة كانت أو حاملة لسرديات كبرى، وللتاريخ وأرقامه، لتضعنا أمام الشهادة الشّخصية التي يقدّمها من كان هناك كشاهد عيان، انطلاقاً من حكمة سقراط القائلة بأنّ الحياة التي لا تخضع للاختبار لا تستحق أن يعيشها المرء، كأنّ الحروب التي لا يوثّقها شهود العيان في تفاصيلها الدقيقة وأكثرها شخصيّة تفقد هيبتها كتجربة إنسانيّة غنيّة وتتحوّل إلى نوع من العبث البحت. إنها إذن المذكّرات الشخصيّة لخالد صبيح، أو «الرفيق غسان» الذي يضعه موقعه النّضالي اليساري أمام شخصيّتَين ستطبعان اللّقب الذي سيحمله طيلة مسيرته والمهمة الموكلة إليه أثناء الحصار: غسان كنفاني الذي التقاه في مرحلة البحث عن بطل: «حين أقول غسان، ولا أتمّ الاسم من بعد أو أذكُر الصّفة من قبل، فإنّما أفعل ذلك بحكم الصلة الوثيقة: رأيته مرّة واحدة فقط. لبعض المصادفات في الزمان والمكان، والتي لا يد لنا فيها ولا اختيار. كنت ابن سبعة عشر عاماً مشتعلة بالبحث المهووس بين العيون والأحداث والأخبار عن بطل. شابّ في مقتبل الفتوّة والأحلام، أبحث عن كيف أريد أن أعيش، وعن معنى لشيء واحد ممّا أعيش أو معنى يفسّر الحياة كلّها، بقاعدة واحدة إن أمكن. كما هي الرّيح العاتية التي إنْ عصفت بمكان، تركته وليس فيه شيء ممّا كان عليه من ذي قبل، كذلك هي الأحداث التي إنْ عاشها شاب أو فتى لم تُبق في نفسه شيئاً ممّا كان عليه من ذي قبل. هكذا كان لقاء غسان كنفاني». أمّا ناجي العلي، فالمهمة الخطرة التي أوكلت للرفيق غسان عشيّة الاجتياح كانت تتلخّص في الانتقال إلى الجنوب اللّبناني عبر حواجز الاحتلال والكتائب من أجل «مقالات ورسوم كاريكاتور... لناجي العلي من صيدا لجريدة «السفير» […] وقَعَ عليّ اسم ناجي العلي ووصف المهمّة وقوع الصاعقة. من كنتُ أسبَح في خيالات رسومه وأشتدّ صلابة من قسوتها وسخريتها، من كنت أخاف إنْ جمعني به الزمان مرّة أن يزيد من سحر غسان كنفاني عليّ سحراً فأفقد نفسي، صار نشر رسوم له رهناً بقرار أتّخذه أنا. في هذه اللحظة، صرت شريكاً في لوحات ناجي العلي، شريكاً في نضاله لأجل الثورة، شعرت باقترابي من فلك ناجي العلي أنّني أقرب من أيّ وقت مضى إلى غسان».

وكما يقول صمويل هاينز في مؤلَّفه المهم «حكاية الجند» (من إصدار «جامعة الكوفة» و«دار التنوير» ــــ ترجمة فلاح رحيم 2016): «من السّهل إدراك السبب الذي يدعو الناس إلى تذكّر حروبهم. تعدّ الحرب بالنسبة لأغلب المحاربين الصلة الوحيدة التي تربطهم بعالم الأعمال الكبيرة.

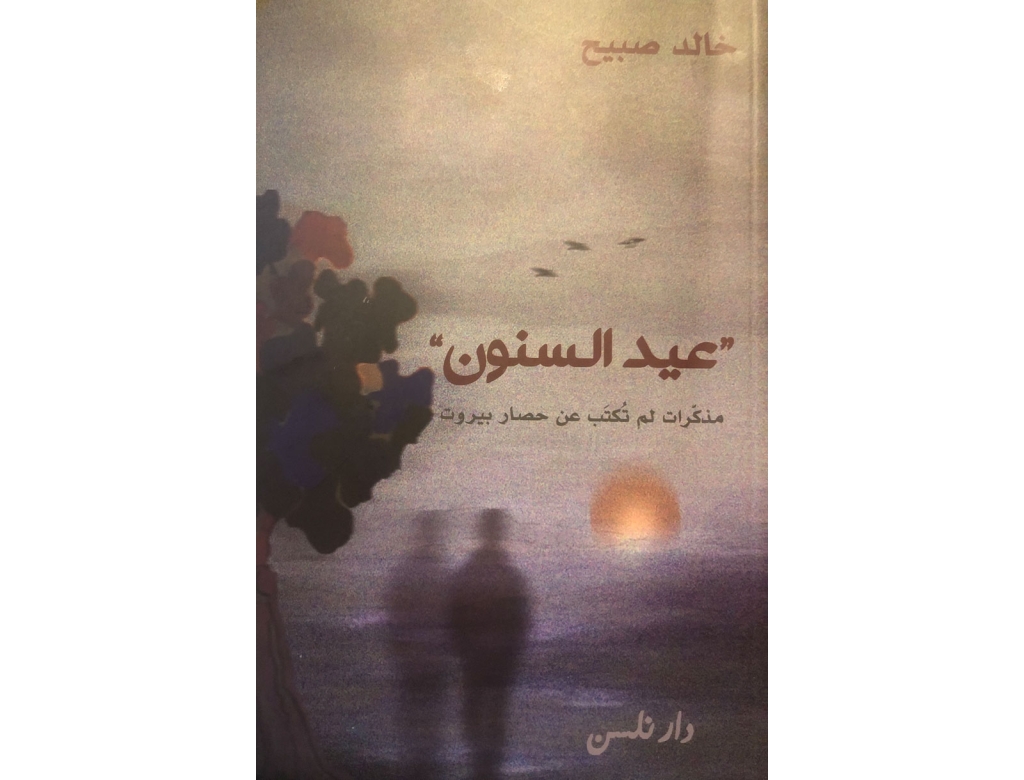

كتب عديدة أرّخت شعراً ونثراً وسيَراً الاجتياح الاسرئيلي للعاصمة

غيرهم من الرجال يمارسون الحكم ويوقّعون المواثيق، يخترعون المكائن، يشفون العلل، يغيّرون الحياة. ولكن بالنسبة للرجال العاديّين ــــ الذين يخوضون معاركنا ــــ لا يبقى في أغلب الظنّ إلّا ذلك الزمن الذي تداخلت فيه حياتهم مع التاريخ، فكانت فرصتهم الوحيدة ليكونوا فاعلين في أحداث عظيمة. لا يعني هذا أنهم قادرون على تغيير هذه الأحداث ـــ ليس بوسع جندي أن يؤثّر في حرب أو حتى في معركة ـــ لكنه يعني ببساطة أن يكونوا هناك، في التاريخ». ولئن لم يكن خالد صبيح أو «الرفيق غسان» جندياً في حرب نظامية، بل مناضلاً في حرب غير متكافئة مع آلة اجتياح وجبروت لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، إلا أنه لم يفوّت فرصة قول وكتابة: «كنت هناك»، والهناك كانت تعني بيروت: مدينة مختلفة في كل تفاصيلها، وهو ما أشار إليه صراحة في المقطع الذي يكشف عن بواعث الكتابة المتأخّرة، التي أحياناً يبدو البون الزمني فيها ضروريّاً لفهم المتغيّرات التي تحدثها الحرب في أهلها أو من عايشوها، حيث لا بدّ من مضيّ الوقت وتأسيس مسافة فاصلة عن الذات المستعادة. إذ إن الذّاكرة تبطىء وتتأخّر: «قال لي الرفيق سعادة موبّخاً: اكتب عن بيروت! انظر أين أنت الآن في حانة ضيّقة في مدينة صغيرة محاصرة، نوقّع كلماتنا بين دويّ القذائف البعيدة والملاحق الأخبارية على الراديو. نشرب الويسكي بدون ثلج في ليلة حارّة من ليالي رمضان، يمرّ المسحّر بنا، يقول من قلبه: السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، نردّ عليه من قلب قلبنا السلام بالسلام والرحمة والبركات... كل هذا ليس كافياً؟ مدّ نظَرَك خارج المترَيْن المربّعين اللذين نجلس فيهما، انظر إلى البنايات المجاورة وما حولها إلى خطوط التماس، في كل واحدة منها حكايات لا يكفي حبر العالم كلّه لجمعها.. ماذا تريد أكثر من هذا؟ من الذي سيكتب كل هذا؟ كيف سيعرف الناس بعد أربعين عاماً من مرّ في هذه الأزقّة؟ ومن سيروي لهم حكايات دهاليز شارع الحمرا في ليالي الحصار؟».

يُجيد خالد صبيح في «عيد السنّون» وصف الجوّ الفكري والأيديولوجي الذي كان يعصف ببيروت «الغربيّة» عشيّة الاجتياح، في حوارات لا تعوزها الطّرافة و«تسديد اللّكمات» من كلّ فصيل لآخر، فمقابل «بربّكِ هل هناك حزب ثوري في العالم يُطلق على قيادته اسم «القيادة القُطرية»، فكلمة قطْر انقرضت قبل نحو ألف عام من مولد الأستاذ عفلق وربّما لم تعد موجودة في القواميس» و«أما نحن عندنا فنقول «لجنة مركزية» لاحظي كيف حرف الجيم بعد اللّام في كلمة لجنة يُشعِر بالدفع نحو الأرض (لج..) ثم تأتيك كلمة مركزيّة وهي تختزن الصورة وإيقاع حروفها لما في الثبات والاستقرار من معنى» أو «كان نظامكم في الشام في كل مكان لا يجب أن يكون فيه: ضد النضال الطبقي ومع الإقطاعيّين والانعزاليّين، أسقَط تلّ الزعتر وحاصر الحركة الوطنية»، نجد الرفيقة البعثيّة تردّ الصّاع صاعين في نقل أمين للسّجالات التي كانت مقاهي بيروت تضجّ بها: «حزب المنجل والمطرقة الذي تنتمي إليه بدأ حياته بالاعتراف بتقسيم فلسطين، نحن على الأقل لم نلعب في هذه» و«أنا لي اعتراضات على ممارسات كثيرة لحزب البعث، حتّى وإن كانت صادرة عن (القيادة الحكيمة) كما تحب أن تسمّيها ساخراً، لكنها بدون شكّ أحكم من لجنتكم المركزية التي صدّقت أن تحرير القدس يمرّ من جونيه. قد لا أتّفق مع ما رافق قرار دخول لبنان عام 1976، لكنّه على الأقلّ أعاد تصويب بندقيّتكم جنوباً وليس شمالاً، وكسر غروركم الذي كان يمكن أن يودي بالقضية الفلسطينيّة إلى الهاوية».

لا يمكن تصنيف مذكّرات خالد صبيح هذه سيرة ذاتية بحتة، ولا تاريخاً بحتاً، إذ يمكن اعتبارها ضد التاريخ حتى لأنّ هذا النوع من الكتابة لا يُعنى بترتيب الأحداث زمنياً ومكانياً. ليس من هموم الراوي تحويل التجارب الشخصية إلى معارك وملاحم، ولا يبدو مهتماً بسؤال «لماذا؟» بقدر اهتمامه بسؤال «كيف»، وهي ليست كيف الفلسفية التي تُعنى بالنظريات الكبرى وربط الحرب بالسياسة والفلسفة والاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع، فلا نجد عموماً في معظم سرديات الحرب إحالات على مقتبسات وأمثلة سابقة أو حتى أدلة على تجارب أنطولوجية من حروب سابقة، وإنّما نحن أمام «كيف» تشبه أدب الرحلات، حيث على الراوي أن يمنح الأماكن الغريبة وجوداً محسوساً ويصف انغماسه في وجوده الغريب أو الفظيع هناك. كيف تبدو تلك الأحداث في الذاكرة كالحلم، وكيف كان الشعور إزاءها وحين الانغماس في ديكورها وتفاصيلها؟ كما أنها تختلف مع فن السيرة الذاتية في كون سرد الحرب يهتم بحياة منفصلة لا يعيشها الراوي في لحظة الكتابة مهما كان تصويرها عالقاً في الذاكرة: إنه نوع من المونتاج ومشاهد اللقطة الواحدة: «كان الصبي ذو السنوات السبع حينها يحدّق في ملصق وضعه رفاقنا قرب بيته، يسرح فيه بصورة الشمس الحمراء عند المغيب، تتخلّلها أغصان شجرة قاتمة عارية، وطيور صغيرة ترحل لا يُعرف إلى أين. ظلّت عين الصبي على هذه الصورة أيّاماً طوالاً، وهي تبعث في رأسه خيالات وتساؤلات، رفع بها صوته ذات صباح، فيما والده ينفض غبار السيارة لاصطحابه إلى المدرسة:

- «بابا شو يعني «عيد السنّون»؟

- ما في شي اسمه عيد السنّون.

-هيّاها مكتوبة عالصورة هونيك شوف.

– هايّ العيد الستّون.

– شو يعني العيد الستّون؟

- يعني العيد الستّين، عيد الحزب الشيوعي الستّين. لم يفهم الصبي لمَ ينبغي أن يكون ملصق عيد يختزن هذا القدر من الحزن».

يقول إيتالو كالفينو واصفاً النتف المشتّتة التي تعرضها الحواس في أي سردية حربية: «أستمرّ في التحديق في قعر الوادي الذي تعرضه الذاكرة. ما أخشاه الآن أن الذكرى تتخذ مباشرة ما إن تتشكّل ضوءاً خاطئاً، مصطنعاً، مفرطاً في العاطفية كما هو الحال مع الحرب والشباب دائماً، تصبح جزءاً من سرد مكتوب بأسلوب زمانه لا يروي لنا كيف كانت الأشياء حقاً بل كيف نعتقد أنّنا رأيناها، نعتقد أننا قلناها فحسب، ولا أعلم حين كتبتها أكنت أدمّر الماضي أم أحميه ». فهل حين كتب خالد صبيح «عيد السنّون» كان يدمّر الذكريات أم يحميها؟ هذا فعلاً لا يهم، إذ إنّ سرديات الحرب تتّكئ أحياناً على نطاق رؤية ضيّق متوافر لشهود العيان، ولخيانات الذاكرة بعد انقضاء الأحداث، والتشويهات التي لا مفرّ منها بسبب اللّغة، إذ حين تسجَّل الذكريات تصير أدباً، وهكذا نرى في نهاية الكتاب التحوّل من المذكّرات إلى ما يشبه الفانتازيا الرّوائية: «حين استقرّت رصاصته في عنقي وأدركت أنّي مفارق حزنت كثيراً، لأني لم أكن بعد قد بدأت بكتابة مذكّراتي وحكاية أخبار الحصار. ترنّح أحمد وسقط فوقي على بركة الدّم. صار يصيح بلسان ثقيل وحروف متقطّعة: هيدا مش مهدي، يا حيوان، يا حيوان انت واللي بعتك، هيدا مش مهدي» ليتوارى القاتل في عتمة الأزقة. يُنهي خالد صبيح روايته بفكرة مثيرة للاهتمام: الولد الذي حوّل العيد الستّين إلى «عيد السنّون» سيهتم حين يكبر بحكاية الراوي المقتول برمّتها: هل يبني جيل اليسار سرديّته من جديد عن أجمل صفحات تاريخ نضاله في وقت لا بد فيه من التذكير بمساهمات الأطراف العلمانية واليسارية والوطنية في مواجهة العدو وضرورة عودتها بفعالية إلى هذه الساحة، في زمن رديء تمسّكت الأحزاب اليمينيّة بسرديّاتها حول الحرب الأهليّة والاجتياح وتسليم ثاني عاصمة عربية لأرييل شارون؟ حبّذا.