بداية، لنعد إلى دراستك في «السوربون» الفرنسيّة وحصولك على دكتوراه الدولة في الآداب. كيف عشت التجربة بالنسبة إلى طالب قادم من ثقافة مغربيّة تقليدية، لا تتوافر حتّى على أدنى شروط الحداثة الثقافيّة والفكرية والفنيّة؟

ــــ عندي، هذا سؤال مردود جملة وتفصيلاً، وسأضطر لتصحيح وتدقيق أسئلة أخرى لاحقة ليستقيم الحوار بيننا، ويُبنى على قاعدة صلبة وأسس سليمة. مردُّه أني لم أصل إلى باريس من الثقافة التي وصفت، ولا حاجة لتكرار حكم منبتّ الصلة عن محيطه وتاريخه ومنظومته الفكرية وتعبيراته الإبداعية كما تبلورت بريادة تحديث بدأ منذ أربعينيات القرن الماضي في سياق نهضوي عربي شامل. أنا ابن جيل مخضرم بين الحركة والثقافة الوطنية القائمة على أسس تمثل تراثها بمكوناته المستنيرة ومن أجل استقلال وانبعاث أمتها، وبين حركة فكر وإيديولوجيا التحرر والتقدم والتحديث في المجالات كافة. وهذه مصطلحات ذات معان محددة في سياق زمنها، ولم يكن وارداً فيها مصطلح «حداثة»، هو مفهوم بعدي. وقد تتلمذت في مدرسة مغربية مزدوجة وعصرية، عربية وفرنسية، فرضعت التراث من أصوله وغرفت من الحديث، سعيت إلى أكثره. وفي كلية الآداب في «جامعة محمد الخامس»، كنا نحن طلاب الستينيات جهابذة حقاً وعصاميّين أخذنا الدرس على شيوخ العربية من المغاربة، ودروس النقد القديم والحديث واللغات الشرقية من فطاحل المغرب والمشرق (محمد بن تاويت، محمد بن عبد الله، محمد عزيز لحبابي، محمد السرغيني، شكري فيصل، محمد نجيب البهبيتي، أمجد الطرابلسي...). وبعد التخرج تولى جيلنا، أسماؤه هم بلا منازع أعلام ورموز التنوير الفكري والتجديد الإبداعي والنضال الديمقراطي، وتطوير الأجناس الأدبية الحديثة، ومعالجة إشكاليات التراث والحديث في ضوء الحاضر وبجهاز مفاهيمي جديد ونقدي. إنه جيل السبعينات رافعةُ وعمادُ ما يتحذلق بعض اليوم بتسميته حداثةً بالمطلق، متناسين بل جاهلين منبتَه وأغراسَه الأولى. ذلك أنّ لهذه في كل ثقافة ولدى الأمم تاريخاً ومراحل وأنساقاً، القفز فوقها يلغيها من أساسها. الحاصل، أني وقد وصلت إلى باريس لإعداد الأطروحة، كنت أستاذاً جامعياً لا طالباً، وبالتوازي التحقت مباشرة بالتدريس في جامعة باريس الثامنة برعاية أستاذي جمال الدين بن الشيخ الذي سيشرف بمعية آخرين على مراحل بحثي وأَدين له وغيري رحمه الله بكثير.

ما مدى تأثير هذه المرحلة على نتاجك الأدبي ومشروعك النقدي الذي سيتبلور فيها بعد؟

ـــ سؤالك هذا يُتيح لي الإشارة إلى خطأ فادح يرتكبه أغلب الطلاب والمبتعثين للدراسات العليا في الخارج. وسواسُهم الأول الحصول على الشهادة والعودة إلى ديارهم تزفّهم الدكتوراه، عندهم أعزّ ما يُطلب، ولعمري هو أهْوَنُ شيء. إن التحصيل والتكوين المتين وحضور مجالس الأساتذة الثقات وإتقان المنهجية وإعداد عشرات الأبحاث قبل ذلك، لهو المُعوّل عليه. أذكر أني في بداية الثمانينات وبعد تسجيلي للأطروحة، كنت أتنقل يومياً بين ثلاث جامعات، وفي الأسبوع أحضر وأشارك متدخلاً في عديد «السمنيرات». في «السوربون الثالثة» عند بن الشيخ، وفي المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية عند جيرار جنيت، وجاك لينارت، وفي «الكوليج دو فرانس» بين أندري ميكل وميشال فوكو وجاك بيرك وفطاحل آخرين كيف أعُدّهم. حضور مجالس هؤلاء وأمثالهم زادُ المعاد وما ينبغي للباحث المتدكتر أن يرتاده ويفخر به، لا بورقة يهرول عائداً بها إلى بلده وهو خاوي الوفاض من علم وحنكة وندّية للكبار، بعض ما نلت ولا فخر. لقد قضيت تسع سنوات في البحث قبل المناقشة لأن وُكدي كان صقلَ موهبتي وتجديد ثقافتي الأدبية والمعرفية، وليس مثل باريس في زمننا مضماراً ومحكّاً لهذا المسعى. فيها اختمرت وصرت كاتباً لا هاوياً، ودارساً منظماً وناقداً للنصوص لا سائحاً بينها متنزِّهاً. البحث الأكاديمي، فضلاً عن عتاده الصحيح، يعلّمك الحرص والدقة والمسؤولية، في المنهج والتحليل والتأويل والتنظير بعد ذلك، وكذا إن كنت كاتباً، يلقّح فهمك للأدب ويشذّب كتابتك. كنت أقرأ وأنتج الأدب ونقده بقلم الالتزام المباشر وتحت مظلة الإيديولوجية، لأنتقل إلى كتابة الأدب بوصفه إبداعاً فردياً وإنسانياً خارج الحدود والقيود، ودرسه وتحليله من نصوصه حسب تكوينها وتركيباتها، وما تحُوزه من معنى ودلالات لا من مسبقات وإسقاطات. إنه مشروع عَرف سيرورةً يتعذر هنا عرضُها وتوصيفها كما يجب. برفقة هذا وبتساوق معه، توجد الحياة التي تُعاش في باريس، هي نص مفتوح وهي مصهر الوجود، لا عجب هنا ولدت الوجودية!

لنتوقّف عند جيل كبير من الكُتّاب والمُفكّرين الذين درست عندهم مثل جاك بيرك ومحمّد أركون. أوّلاً، كيف استطعت نسج علاقة مع هؤلاء الذين أصبحوا في ما بعد أصدقاء لك؟ وهل كان ذلك بالنسبة لك عادياً لحظة حصولك على ماجيستر من «جامعة محمد الخامس» في الرباط وسفرك إلى باريس لإعداد أطروحة الدولة في الأدب؟

ـــ لم يكن في جامعتنا نظام الماجستير، بل دبلوم الدراسات العليا، الذي حصلت عليه عن رسالتي عن القصة القصيرة، وهو يعادل بالنسبة للجامعة الفرنسية دكتوراه السلك الثالث في النظام القديم، وبه كنت أستاذاً محاضراً. أما ماستر هذه الأيام فدون تلك المرتبة العلمية بكثير، لا يعدو شهادة تكميلية للإجازة، وأكتفي بهذا. أما عن جيل الأساتذة، فإني وصلت إلى باريس وجامعتها وهي في ذروة تفوقها الأكاديمي ومستوى تدريسها ونوعية باحثيها وطلابها. كفت محراباً كلاسيكياً للتلقين والتحصيل، وأصبحت مدارس وحلقات في مختلف العلوم الإنسانية بمناهج مستحدثة ومتطورة، ولكل أستاذ حلقة دراسية ومنهج ورؤية ومريدون، ينبغي أن نتذكر أن الثورة الطلابية في أيار (مايو) 1968 قد مرّت من هنا، فجدّدت مفهوم التعليم وحطمت أصنام الجمود والمقررات الثابتة. بعدها، اختلف تدريس الأدب تماماً، وأصبح النص مناطاً بمجسّات اللسانيات، والبنيوية بمناهج ومنظورات، وانتقالاً بعدها إلى درس السيميائيات بفروعها. وكان لهذه المعارف والمنهجيات الجديدة دارسون منظّرون تتقاطع معارفهم وتتنوع مجالات اختصاصهم وكلّهم يختبر ويقترح جديداً في أربعة محافل أكاديمية مؤثرة: جامعة السوربون بفروعها، والمدرسة العليا للعلوم الاجتماعية EHESS متعددة الاختصاصات، وباريس الثامنة المتمردة وأشبه بجامعة حرة. هكذا، فإن الباحث في الأدب عليه أن ينتقل بين غريماص وكوهين، وجيرار جونيت وبارت، وفوكو ودولوز وبورديو.. جاك بيرك وميكل وأركون، وجمال الدين بن الشيخ وآخرون، لم تكن لهم محاضرات أو أمالي، إنهم يستدعونك أنت شريكاً لهم ودارساً، وهم يعلقون، وبذا يبلورون مفاهيمهم ويدققون نظرياتهم. لذلك هي لم تكن علاقة أستاذ بطالب، بل علاقة أستاذ بباحثين في طور التكوين، وفيها احترام وألفة.

هل ثمة أبلغ من «مدن الملح» لعبد الرحمن منيف تمثيلاً لمركزية المكان ودلالته موضوعاً وتاريخاً وتحولاً وإيحاءات ودلالات

تكتب في الشعر والقصّة والرواية والنقد الأدبي وأدب الرحلة والمقالة الثقافيّة بنفس الشغف الذي يقودك دوماً للدخول في عوالم الكتابة عموماً. كيف اهتديت وجدانياً إلى السفر في كل هذه المجالات الثقافيّة دفعة واحدة منذ السبعينيات إلى اليوم؟ وهل يستطيع المُبدع أنْ يخلص لجنس أدبيّ أو معرفي واحد؟

ـــ الكاتب هو نصوصه بالدرجة الأولى، هي المرجع لقراءة تجربته، واستيفاء حقه في الفهم والتقويم وتذوّق الكتابة، بينما الحديث الثاني، الدرس والنقد الأدبي (الميتا ـ خطاب) فهو إما يقع على هامشها أو مستقل. مهما نظَّر الكاتب وحلّل من نصوص وأوّل، فإن الإبداع أو ما يقوم مقامه، لغتُه وبلاغتُه وأسلوبُه وإيقاعه، متنُه كله، معناه ودلالته حين يستخلصان منه هو المعوَّل عليه، وسواه بالنسبة إليه إضافة أو يُستأنس به. لذلك، أفرّق بدقة بين المتنين والمعالجتين، وبحكم تكويني أجدني مهيأً لهذا، مهتدياً بتفريق البلغاء وتمييزهم في العربية بوضع الكلام على مقتضى الحال، وأن لكل مقام مقالاً. لقد بدأت كاتب قصة قصيرة أولاً، ثم درجت إلى الرواية، وبقيت أراوح بينهما. مع السرد القصير لا أختار، مادته تقتحمك، تصادفها عند منعطف طريق أو في سوق وإما تجلبها من ذكرى منسية، وعليك أن تسردها وتُسرِّدها، تخضعها للحبك والتركيب وتضع فيها الشيء الذي لا بد منه ويجب أن يبقى مكنوناً ويُستشفُّ ويوحِي. كلّه بأدوات، إنها صنعة، والفن يشكل الموهبة، فيصقل معدنها لتكون. أما الرواية، فليست الأطول من هذا سرداً وإن اقتضت الكم، اللفظي والتمثيلي والمدى الزمني، تُبنى بناءً كلياً من واقع حاف أو حقيقة تُحوّر، أو من المخيلة، والرواية الفعلية مجملاً تخييلٌ، وإلا فهي تقريرٌ يَنتحِل صفةَ الرواية، تحتفي بأحداث ومصائرَ خصوصية ضمن الجماعة ومن قلب رؤيتها وفي الوقت ناطقة بصوتها ومتفردة بمشاعرها. لذلك الرواية هي صوت الفرد الجمعي والصوت الموضوعي ونثر العلاقات العامة. وإذن، فأنا أراوح بين الإبداع (=نص الذات) والبحث والنقد الأدبيين، ولا أرى غضاضة في الجمع بين الاثنين، هما ثمرة التقاء الاستعداد الفطري (= الموهبة) مع التكوين الأكاديمي ومثابرة القراءة، أراهما يرفدان بعضهما. عندي، يحتاج الكاتب لزاد ثقافي مستمرّ كلما تسلّح به استنارت بصيرته وقدرته على فهم النصوص، وقبل ذلك تشذيب وحذق كتابته. لقد تعلّمت كيف أغذّي هذا بتلك ولا غنى لي عن الاثنين، في جوهرهما ومعهما تكاليف وصبوات الحياة تشكل ثالوثاً يتدفق في مجرى واحد: الكتابة الحياة. يحضرني هنا قول لبورخيس، كيف أنّ الناس يقسمون الحياة إلى قسمين، الحقيقي من ناحية، والحلم والخيالي من ناحية ثانية. الأسفار، مثلاً، والأدب. يقول بورخيس إنه يخالف هذا التقسيم، فالحياة كلّ، بل ربما من غير المستحيل أنّ هذا الكل ليس في الأخير سوى حلم.

تلعب الطفولة دوراً كبيراً في شحذ ذهن الكاتب بجملة أحاسيس وصور وأفكار ومشاعر وذكريات، تسعفه حتماً في إطلاق العنان لمُخيّلته من خلال العودة إلى جذور حياته الأولى في علاقتها بالعائلة والمكان ونمط العيش داخلهما. أحمد المديني إلى أيّ حد أثرت الطفولة في مشروعك القصصي والروائي؟

ـــ تأخرت استعادتي لطفولتي إلى مرحلة عنفوان شبابي، بعدما انتقلت إلى باريس، وتباعدتُ عن مرابع صباي. طفقتْ تتهادى في أحلامي وتُباغتني أطيافاً وصوراً متناثرة وحوادث، بين الأهل والرفقة والمدرسة. ومع كل حلم تُنسَج بينها خيوطٌ مرئيةٌ يحوكها خياط اللاوعي ليعطيها معنى ما. ثم انتبهت أنني عشت الدرجة الصفر من الطفولة، لأني انفصلت مبكراً عن أهلي، فبدلاً من بيتنا في الدار البيضاء، «نفاني» والدي صغيراً إلى مدينة فاس، وقتها العاصمة العلمية. هو خريج القرويّين وعنده هي محج المعرفة، فتوليت نفسي بنفسي، صيغة أخرى لمقولة سقراط، لكي أتعلم وأتفوق وأكون كبيراً وأنا صغير، من هنا وأنا في وسط اجتماعي غير مألوف لديّ، ثقافةً ومعيشاً وتقاليد، ففاس حضارة مختلفة. وسط عشت فيه وخارجه، أي في بيت الوحدة الذي شرعت أبنيه لبِنة، لِبنة، أسكنه غالباً ليلاً مع مشاعر اغتراب وحنين وفَقد ملتبسة، هي ما سينمو رويداً رويداً أغراساً ستُثمر بعد عودتي إلى فاس طالباً جامعياً أولى نصوصي. ثم لاحقاً سأكتب روايتي «فاس لو عادت ليه» (2003) فيها للطفولة أكبر الحضور.

المكان جزء لا يتجزأ من طفولة المرء، بحيث يحضر دوماً في سيرة الكاتب وكأنّه يحمله معه أينما ذهب. إنّه أشبه بالرائحة التي تنطبع في الذاكرة وتكاد لا تُفارقها، رغم مرور السنوات وتعب الجسد، بطريقة تُؤجّج معها صور المكان الأوّل لدرجة أنّه يشغل ناصية كبيرة من حاضر أيّ مبدع. كيف تفهم علاقة الكاتب بالمكان الأوّل وصيرورة حضوره على مستوى الكتابة، انطلاقاً من مشروعك الروائي، خاصّة أنّ فعل الكتابة لديك يُمثّل الآن حوالي 50 سنة من الكتابة الإبداعية داخل المغرب؟

ـــ الرواية عندي بداهةً، مكان بما أنها نص مستقل ومعالم وصفات، وهي تُبنى بمعمار وهندسة. هي مكان، إذ تحوي فضاءً يتفرّع ويتعدد أمكنةً وأفضية. ما لا يوجد ويستوعبه مكانٌ هُلام وتهويمات؛ والرواية هي فن محاكاة الواقع والكائن يُجسَّدان: أولُ فعل التجسيد أن تضع الكائن في مكان. ومعها الإنسان، وهو في الرواية ليس نفحة إلهية أسطورية كما في الملحمة، ولا ميتافيزيقا رمزياً كما تستحضره القصيدة، بل من لحم ودم وبسيرة شخصية وفي تفاعل مع واقع مسرحُه جغرافياً واقعٍ واضحِ السمات ناطقٍ بعلاماته. الرواية، منذ نشأتها واستتبابها، جنس أدبي، هي تاريخ المكان التجاري والصناعي والانتقالات والفضاءات الطبقية الحاضنة للسلوك المتحول والطباع والأخلاق والذهنيات والسيكولوجيات الخ. باختصار وبالاصطلاح الخلدوني هي فن المعمار البشري للزمن الحديث. إنّ ما يصطلح عليه بالسرد التخييلي fiction قاعدتُه الأولى المكان، والزمان، والإنسان، بدون ترتيب. وأداة تنزيل القاعدة في نص روائي يستحق تجنيسه هي التجسيد بفاعلية الوصف ونشاط العين، بإحلال الشيء المادي l’objet المتحقق، لا المجازي الاستعاري، مجاله القصيدة تستخدم هذه العناصر وذروتها التجريد. الروايات الأليغورية ذات البعد الفلسفي والأخلاقية قوامها هذه المكونات أيضاً («المسخ» لكافكا؛ «مزرعة الحيوانات» لأورويل؛ «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، مثالاً) مع تفاوت في توظيف توظيفها بين عماد أو سند أو إطار عام. وهل ثمة أبلغ من «مدن الملح» لعبد الرحمن منيف تمثيلاً لمركزية المكان ودلالته في حد ذاته موضوعاً وتاريخاً وتحولاً وإيحاءات ودلالات.

لذا، لم أتخيّر المكان في معظم رواياتي، لقد جذبني واستدعاني لاستحضار أزمنته وناسه مرتعشين بالحياة وعابرين دروبها الوعرة، منسوجةً بهم حكايا العمر أفراحاً وأوجاعاً، وطوراً متشابكة متعاضلة. انتقلت من التجريب المغامر في «زمن بين الولادة والحلم» (1976) و«وردة للوقت المغربي» (1985) إلى فهم أن الرواية مضمارها هو الواقع بتشكلاته، ولي بعد ذلك أن أواصل حرث استيهاماتي في حقوله، فكانت «مدينة براقش» (1998) بين أحضان الطفولة وأهوال الدار البيضاء المدينة الثائر، صغت منها قصة واقعية وأسطورة، وبنيت مدينة جديدة باللغة والمواجد والحقائق والاستعارات. يشغل المكان كذلك بؤرة «فاس لو عادت إليه»، وهلم جرا في عشرات القصص القصيرة من مجاميعي، وانتقالاً إلى كتاباتي الرّحلية حيث تنقلت بين قارات ومدن أحللتها البطولة وصفاً وسرداً ومساءلة لذاتي ومعنى الوجود... وانتهاء أخيراً إلى روايتي «رجال الدار البيضاء» التي أفردتَ لها سؤالاً خاصاً في ما يلحق.

صدر لك حوالى 4 دواوين شعرية، لكنّك توقفّت عن كتابة الشعر، مع أنّه حاضر في رواياتك وقصصك، بل يشتغل كمُحرّك خفيّ لجماليّات اللغة ويجعل النصّ النثري ينفصل عن واقعيته صوب آفاق تجريدية وحلمية. هل تذويب الشعري في العمل النثري، هو الذي جعلك تتوقّف زمنياً عن كتابته؟ أم أنّ الحظوة التي باتت تتمتع بها الرواية في العالم العربي، قادتك إلى الاهتمام بهذا الجنس دون غيره من الأجناس الأخرى؟

ـــ أنا لم أتوقف عن الشعر، إنما توقفت عن نشره حتى لا يضيع في الزحام والركام واللغو. انصرفت في السنوات الأخيرة إلى التركيز على الكتابة السردية رواية وقصصاً قصيرة لموافقتهما لنمط من العيش والإحساس والثقافة والوعي، وليس بسبب تهافت متأخر للناس عليها. كتابة الرواية تحتاج إلى خبرة كبيرة في الحياة ومعرفة الإنسان، إضافة إلى تمثل تجارب السابقين، تتطلب منك الهبوط إلى بئر عميقة إن استطعت، وهذا ما أنا بصدده في السنوات الأخيرة، بعدما كان لي منه نصيب في بداية حياتي الأدبية منذ مطلع السبعينيات، وهذا من غير أن أسلوّ الشعرَ بتاتاً، هو حاضر بطريقة ما في نثري، علماً بأني أفرق بين القصيدة والجملة أو التعبير الشعري، ولا أعتبره ينوب عن سرد محكم، يخبر ويعيّن ويصف ويدل، ومن ابتغى غير هذا تراه يهيم في الخواطر والإنشائية الرثة، لذلك الرواية فن الرشد الأدبي.

يُعلّل بعض الشعراء في العالم العربي أنّ تخليهم عن الكتابة الشعريّة نابع من رغبة في التجريب الفنيّ القائم على السفر في الأجناس الأدبيّة لفهم مُنطلقاتها وخصائصها وجماليّاتها، مع أنّهم يتسابقون على الجوائز، والدليل أنّهم كلّما تم إقصاء عمل روائيّ لهم من جائزة، يخرجون من قلاعهم ويثورون على اللجان، بل يشنّون في أحيان كثيرة حرباً عليها. أحمد المديني، هل تعتقد أنّ جوائز الرواية في العالم عموماً أسهمت في تطوّر الأدب وظهور أساليب مُختلفة ونصوص متباينة؟ أم أنّها أسهمت في تكريس نمط سلبيّ لهذا الجنس الذي أضحى كأنّه يُمثّل مركز ثقافتنا المعاصرة؟

ــــ لا أخفيك، مللت من محاولة الرد على هذا السؤال، حمّال أوجه، وهو حق يراد به باطل حيناً، والعكس. لذا سأجيبك على مضض. تعلم يا سيدي أن العلماء والمفكرين وأهل القلم من كل فن من عرب ومن عجم، توّاقون للشهرة بتفاوت، ومتطلعون للاعتراف بهم وطلب الحظوة في مجتمعاتهم، والجوائز ما يُجازَى به عمل فلان فيُعليه ويُكافأ عليه. وتقليد الجائزة حديثٌ جداً في عالمنا العربي، مخصصٌ للآداب أولاً، ونادراً للفكر والعلم، لأننا خلو منه. وتخصيص الجائزة دليل على رقي أمة وعلوّ كعبها في الثقافة والإبداع وتقدير المنتجات الرمزية، فلا تثريب على أحد في هذا النهج ومقاصده النبيلة اليوم وغداً، بل يُشكر القائمون عليه ويُثابون. وقد توفرت أغلب البلدان العربية بنسب على جوائز إما من وزارات الثقافة أو محافل وجمعيات أهلية متخصصة وخيرية أيضاً. إلى عهد قريب، كانت جائزة الرواية العربية في القاهرة أهم ما يمنح لهذا الفن، وكانت ذات اعتبار تُمنح من صلب منتدى يقام حولها. أظن أن الإشكال أو اللغط حول الجوائز بدأ حين تحولت بعض دول الخليج العربي إلى بيئات ثقافية حاضنة لأنشطة وملتقيات، وبدورها مانحة لجوائز رسمية وعطايا تكريمية، وقد ظهرت مجزيةً حتى وصلت إلى عشرات آلاف الدولارات وخرقت سقف المئتي ألف، فكيف لا تريد أن تدوّخ رؤوس الكتاب الفقراء والمعوزين، وتتهافت الأقلام، ويختلط حابل الرواية بنابلها، وتصبح كل محبرّة إنشاء ومرصِّف خواطر وأخبار معدوداً روائياً بتصنيفات القائمات وتحكيم أعضاء قلة منهم ثقات، وأغلبهم من «العاملين والمؤلفة قلوبهم». أعمال تُقدّر لأنها موضوعة بإحكام واقتدار، وأخرى سقط متاع الأدب تبلغ القدح المعلى بهتاناً هي لربات البيوت. إن الغايات نبيلة من وراء هذه الجوائز، ومن حق أي دولة أن تزّين بيئتها بمناسبات، ومرحباً بإسهامها في إنعاش الفكر والآداب وتقدير أهل المعرفة والإبداع، إنما أعطِ القوس باريها، ولننظر إلى جوائز الآخرين في أغلبها لجاناً ومترشحين وفائزين لنأخذ العبرة، ثم إن الجائزة قد تقتل عديم موهبة ويُحرم منها جدير بها يطوله الحيف، أوَلم يحرم مارسيل بروست من «الغونكور» بداية باعتراض أندري جيد، وما هي الرواية بدون بروست؟! وختاماً لنحترم أهل الفكر والأدب والعلم بالاستحقاق وإلا فهي مفسدة وأيّ مفسدة.

في روايتك «رجال الدار البيضاء»، استعدت فترة هامّة ومُؤسّسة في تاريخ المغرب المعاصر، من خلال ذاكرتها وأمكنتها ورجالاتها. ما الذي تعنيه لك مرحلة السبعينيات في المغرب وإلى أيّ حد استطاع هذا الجيل في نظرك تأسيس مشروع تجديدي وحداثي قادر على موضعة الأدب المغربي في مسار الحداثة الأدبيّة، التي تغزو مخيّلة كُتّابنا من دول أخرى كفرنسا وأميركا؟

ـــ من الصعب استعادة تاريخ مشحون بالأحداث والأعلام والمِحن في عجالة. يكفي القول إن السبعينات وما قبلها أيضاً هي أتون الصراعات بين القوى المحافظة والمهيمنة الحاكمة والجبهة التقدمية الديمقراطية، شهدت معارك طاحنة بين الطرفين، على الأصعدة كافة، ومنها تحديداً الثقافية. إذ كان على جيلنا أن يرسّخ ثقافة التنوير والتجديد بالمفاهيم والأفكار والمناهج والجدل والنصوص، بالنقاش الفكري والصراع الإيديولوجي والمواجهة الفعلية مع نظام القمع وحجر الحريات، وقد أدينا أبهظ الأثمان، ولكننا وضعنا أرضية صلبة حطّ عليها الجيل اللاحق أقدامه وارتفع أو انخفض لست أدري. إنما نحن المثقفين والكتاب وأساتذة الجامعات كنا أصحاب مشروع أنت تحب أن تسمّيه حداثة، ونحن نعتبره سيرورة لتحديث وتطوير فكر ومشروع الحركة الوطنية حبلت به نخبة في الستينات وأنجبنا بولادة عسيرة، بثمن الاعتقالات والموت والترهيب والمنافي والتصدي لاحتكار الثروة والسلطة وخنق الحريات، ومع هذا، وربما لهذا السبب أيضاً كانت العزائم قوية، وشوكة المعارضة حادة لا تُكسر، وأمكننا في رحاب الجامعة والأحزاب الديمقراطية والإعلام واتحاد كتاب المغرب والمنظمات الحقوقية وغيرها بأعمال ونضالات دؤوب أن ننتج خطابات جديدة ومناهج في التحليل متطورة تقطع مع الماضي المتحجّر وتجابه الجمود والرجعية، وأن ننخرط مثقفين عضويين في خط مطامح شعبنا ونضاله من أجل العدالة والديمقراطية. باختصار، إن نجاحات المغرب وإخفاقاته على السواء منبتها وساحتها السبعينات، وأنا لست نوستالجياً ورغم أني، لحسن الحظ، عشت أكثر من حياة وفي عديد أماكن، إلا أن هذه الحقبة تعد خزّاني الذي أستمد منه رواياتي، ولا أتوقف. إن ما يمضي ويترك بصماته على جبين الزمن ويحفر أخاديد في النفوس هو الجدير بأن يكتب، وهو مضمار الرواية لا الحاضر المنفلت، لأنها فن الاستقرار، بعد أن يكون كلّ شيء قد مر وانتهى، فتعيد بناءه وفق نسق التخييل، ليصبح مختلفاً فيتخلخل وقد أعيد تشييد البناء، لهذا نستخدم نقدياً مصطلح المعمار، نفسه الذي يصطلح للسكن المادي، وهنا نُعنى ببناء نص كأنه عمارة.

باستثناء تجارب شعرية قليلة عملت على تذويب الإيديولوجي في الشعري، فقد بدا جيل السبعينيات في نظر النقّاد كأنّه مُصاب بحمى السياسة. هل تعتقد أنّ السياسة وإيديولوجيتها غدت في النصّ الشعري السبعيني (عبد الله زريقة، محمّد بنيس، عبد الله راجع، محمّد بنطلحة وغيرهم) مفردات جماليّة تُغذّي شعريّة العمل الشعري، وتجعله مفتوحاً على تحوّلات الواقع الاجتماعي لدى هؤلاء الشعراء؟

ـــ أتحفّظ على مصطلح «الجيل». إنه اختزالي وغير دقيق. فلو حسبته زمنياً، فهو قصير جداً لا يسمح بنشوء تجربة ونضجها واكتمالها. ولو اتخذته وعاء يستوعب نصوص لفيف من القصاصين أو الشعراء تجمع بينهم حساسيات وخصائص مشتركة بهذا القدر أو ذاك، فإنما هو تصنيف عام. أما أنهم نشروا وعرفوا في حقبة واحدة، فهذا أيضاً ليس مسوّغاً للتسمية. أنت اخترت الأسماء المذكورة وحدها، وأراك أقصيت، لأقل غفلت عن الأهم والأرسخ في السبعينات: أحمد المجاطي، محمد السرغيني، محمد الخمار الكنوني، عبد الكريم الطبال، وإدريس الملياني، وغيرهم، هؤلاء هم السبعينيون الحقيقيون، أما من ذكرت وسواهم وبينهم تلاميذي، أنا أدرى ببداياتهم، فكانوا ناشئين ويتمرّن أغلبُهم على قصيدة النثر بعد تعذر قصيدة التفعيلة التي أرساها السابقون عليهم وواصلوا، وثمارهم ستينع بعد ذلك. زريقة، ظهر في نشأة متمردة مختلفاً عنهم، وراجع، المأسوف عليه رحل باكراً ومشروعه يتأسس، ومحمد بنيس يتعلم منه وبجواره وواصل صوته الخاص، والمحك هو النص في النهاية لا النوايا والبلاغات الشعرية. منذ الثمانينيات، حدث عندنا ابتلاء بالتنظير للشعر أكثر من العكوف على إبداعه، وهو تقليد أعمى لأدونيس، الذي كان قد أسس أغلب منجزه الشعري بثبات وحقّ له أن ينظر له ويؤطره بالفهم. أما عن السياسة، فلا أعرف من هم النقاد الذين قالوا إن هذا الجيل المزعوم مصاب بـ «حمّى السياسة». يستحسن القول إنه شأنُ كل الأدباء المغاربة، كُتِب ملتزماً وممتلئاً بقيم الدفاع عن الديمقراطية والكرامة والحريات مناهضاً للظلم والاستبداد، والقصيدة لا تستخدم القاموس الإيديولوجي ولكن تستوحي المعنى وترسمه بالاستعارات إن هي أفلحت وإلا فهي بيان، ومن هذا النوع وُجد كثير بإسفاف نثري وبلاغة نضاليه، يتمسحون بأدونيس بينما هو في مجرة أخرى وإما يجادل في قضايا ثقافية وإنسانية. والغالب هو منزع ضعاف الموهبة الشعرية، بينما واصل محمد بن طلحة وريثاً شرعياً للمجاطي الشجنَ والحياة، والالتزامُ عنده ضميمة متآلفة لقصيدة تفعيلة ونثر معاً تشيَّد بالصور وحِيَل الخيال المفارقة وتصنع إيقاعها الخاص ثم تنقضه بالشعرية ضد الإيديولوجيا التي تعني الدوغما والانغلاق.

كان على جيلنا ترسيخ ثقافة التنوير والتجديد والنقاش والمواجهة الفعلية مع نظام القمع وحجر الحريات، وقد دفعنا أبهظ الأثمان

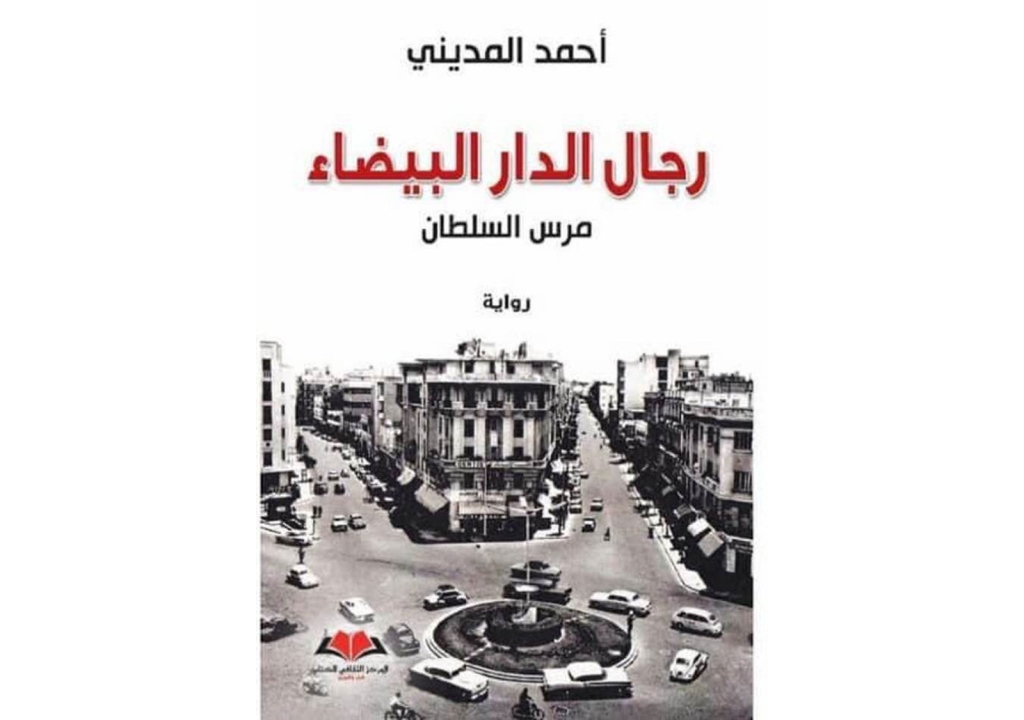

«رجال الدار البيضاء» عمل ضخم وهام، يجمع في طيّاته السيرة الذاتية بالنفس الروائي والتوثيق التاريخيّ بالكتابة التأريخية المونوغرافية القائمة على رصد سيرة الدار البيضاء وذاكرتها الحيّة. أولاً لماذا الدار البيضاء وليس مدينة برشيد مسقط رأسك؟

ـــ عنوان روايتي الأخيرة كاملاً هو «رجال الدار البيضاء ـ مرس السلطان» (المركز الثقافي للكتاب، بيروت ـ الدار البيضاء). هذا التدقيق ضروري لا يستقيم العنوان إلا بطرفيه. ذلك أن تيمة الرواية هو الزمن السياسي والإنساني لهذه المدينة كما عاشه فيها رجال متقاربون ومتنافرون أيضاً في حقبة السبعينيات الموصوفة سابقاً، وهي ترصد وتتبع مصائرهم مشتركةً ومختلفة عبر بانوراما المدينة والزمن المغربي لتلك المرحلة بصراعاته ونضالاته وتطلعات جيله وبالحزان الفردية في قلبه. وكما ذكرت، المكان بؤرة جميع رواياتي، وهذا الجنس عموماً، لذلك تعد ساحة مرس السلطان وهي المركز العصري للدار البيضاء، ملتقى جميع الطرق والمصائر، هنا ألعب لعبتي، وهنا مختبر السرد الذي يروي الحكايات ويوزع الأدوار ويضبط ساعة الذهاب والإياب بين أزمنة، ماض حاضر وزمن مركّب منهما معاً، وكله يمر من العين الواصفة لشخص جالس في باحة مقهى لا يبرح موضعه بينما الدنيا قائمة حوله، يتناوب الرواة وتتنوع الشخصيات وتكثر الأحداث، وتُرسم الآفاق وتُبنى كما تنهار الآمال تحت وقع القمع السياسي وقهر الذات. هذا الشخص ليس أنا إطلاقاً، ولا ملمح فيه مني بتاتاً، فلا سيرة ذاتية في هذه الرواية وإن كان مؤلفها خبر بعض شخصياتها كما حضر جزءاً من وقائعها، وبالطبع يمتلك الخبرة الضرورية لاستعادة ما يسرد ويصف بدقة. وقد تعمدت أن آتي بأشخاص حقيقيين إلى جوار شخصيات متخيلة وأخرى بأقنعة تتعايش حاضرة وفاعلة في «عالم» مغلق ومفتوح، أفقي وعمودي، الأول عام والثاني حميمي، الأول السياسي والتاريخي، سمّه الموضوعي حيث التوثيق والمعلومة وتسمية الأشياء بمسمياتها، الثاني الشّجني، يلعب فيه التخييل أكبر دور وشعرية النص. إن الرواية فن واقعي بامتياز، ثم ترتدي عباءة التخييل، الواقع مُعاداً ومكتوباً باللغة التي لها خصائصُها فتعكسه بطيفية مغايرة نراه بعدسة مؤلف وإدراكه وفكره وإحساسه ومخيلته، وهذه هي الرؤية. أما برشيد، فهي مسقط الرأس لا غير، وأنا أتعصب لها لأنها عاصمة قبيلة أولاد حريز، منها أمي، والحريزيون زهوانيون مفتونون بالحياة، هم فرسان منطقة الشاوية فتّانون نساءً ورجالاً. بينما الدار البيضاء مربع الفتوة الأول، وفيها خضت «معاركي» الأولى في السياسة والثقافة والحب وأولى النزوات، وفيها بدأت الكتابة ورأيت الشهيد عمر بن جلون وهو من دفعني إلى معمعة النضال وجدية الحياة، فلا بد أن أفي له وقد قتله الظلاميون وأعداء الديمقراطية في منتصف السبعينات، وهو سيد رجال الدار البيضاء.

يحظى العمل بأهميّة كبيرة، خاصّة أنّ مُنطلقات كتابته تأخذ بُعداً معرفياً، بدل أنْ تكون رومانسية حالمة، بحكم أنّه يتماشى مع أساليب ورؤى وأفكار الكتابة الروائية الجديدة المُرتكزة إلى البحث وتداخل الأجناس الأدبيّة والأساليب الفنيّة بين الكتابي والبصريّ، بما يجعل «رجال الدار البيضاء» عملاً مُركباً له القدرة على نسج علاقة مع ذاكرته واجتماعه. كيف يستطيع القارئ التمييز بين الروائي والتاريخي في عملك الروائي، خاصّة أنّك تستند إلى مادّة واقعية وشخصيات فكرية حقيقية يعرفها كلّ المَغاربة؟

ـ لا ينبغي للكاتب، للروائي، أن يكون مضطراً لشرح وإعادة رسم هندسة ومقومات نصه شكلاً ومضموناً ودلالات. كلّ شيء موجود في نصه، ومعروض على القراء، وهم عديدون بحسب ثقافتهم وأذواقهم ونوعية تلقيهم. وسأجيب لو أمكن باختصار، فأقول إن جميع رواياتي منذ منتصف السبعينات إلى اليوم ذات خلفية تاريخية، إنما التاريخ ليس أرضيتها ومدماكها إذا غضضنا عنه الطرف انهار البناء، بمعنى أنني لا أكتب رواية تاريخية وإنما أحيل بالحكاية ومسار الشخصية والرؤية المبثوثة إلى مرجعيات تنير وترشد وتسهم في إنتاج المعنى، إما تتمفصل مع مجرى الرواية واقعياً. والرواية مهما شطت في الخيال وصناعة التخييل، لا يمكن أن تكذب على الواقع وإلا تأتي مختلة، وإما تنزاح بتغليب التخييل وتبئير الحكاية الشخصية لا التاريخ ومرجعياته، وقد سعيت إلى تزويج الأمرين معاً بقصد في «رجال الدار البيضاء»، أفضى في زعمي إلى سرد ثالث، وهذا الرهان هو بداية لمشروع قادم لي في تصور الرواية.

صدر لك هذه الأيام كتاب جديد بعنوان «كي نفهم الرواية الجديدة: دراسة، نصوص وحوار خاصّ» (مفترق الطريق، 2021). ما الحاجة اليوم إلى اصدار مثل هذا الكتاب في وقت أصبح فيه الكلّ يبدو روائياً؟

ـــ الحاجة إلى هذا الكتاب وأمثاله مطلوب مني ومن غيري. السبب أننا نستعمل مصطلحات ومفاهيم وأسماء مدارس أدبية وفلسفية، وأحياناً بكثير من البداهة والتبسيط، ولا نعود إلى جذورها المؤسسة وتاريخ الأفكار الذي ولدت فيه وترعرعت، وخصوصاً إلى النصوص النموذجية الممثلة لها، فيأتي استخدامُنا مشوَّشاً أو مبتوراً ويستفحل سوء الفهم، يمكنك أن تعمّم هذا على فهمنا للمدارس الأدبية في الشعر والرواية، الأمر ناجم عن ضعف الترجمة وقلة السليم منها. الرواية الجديدة التي تعد في نظري وعند دارسي الرواية هي آخر تيار روائي في فرنسا، وربما في السرد الغربي عموماً، وكان له تأثير بدرجات على آداب العالم، نعم ليست هي النهاية ولكن، كما قالت الروائية الفرنسية آني أرنو، لا يمكن أن نكتب بعدها كما كنا نفعل قبلها، وبأن الكتابة هي بحث وبحث عن الشكل، لا إعادة استنساخ وإنتاج. لنفهم إذن الرواية الجديدة، أولاً.

ما المتون الروائية الغربية، التي استندت إليها في عملك النقدي الجديد من أجل تحليل وتشريح خصائص الرواية الجديدة داخل فرنسا وخارجها؟

ـــ عدت إلى الأصول مباشرة، أي الخطاب التنظيري والنقدي لرائد المدرسة ألان روب غرييه، وإلى رواياته، وكان لي معه وهو حي يرزق حوار خاص فريد يشرح فيه نوعها وتاريخها بدقة، وكذلك تطرقت لآراء كُتّاب آخرين. وحددت الخصائص الفنية للرواية الجديدة كما شخصها منذ البداية أهم دارسي المرحلة وخاصة رولان بارت الذي نهضت نظريته النقدية على نصوص روب غرييه. ثم إني ترجمت أهم نصين لا غنى عنهما لغريي ومارغريت دوراس، أزعم يصبح بين يدي القارئ العربي مرجع يفهم منه ويقرأ به فن الرواية عامة والفرنسية الجديدة خاصة من منابعه وبأدواته، وأين تتشخص ملامحها في روايات باقي العالم.