في كتابه «محمود درويش في مصر: المتن المجهول» (المتوسط)، يقتفي سيّد محمود أثر الشاعر في سنواته القاهرية التي بقيت خارج التأريخ الشخصي للشاعر، متكئاً على أرشيف «دار الأهرام» التي احتضنت محمود درويش بما يليق بالكبار، مجاوراً قامات مثل توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس، أولئك الذين احتلوا الطبقة السادسة من هذا المبنى العريق. يلحظ الكتاب مستوى الحفاوة الرسمية التي رافقت سنوات الشاعر في القاهرة، من «إذاعة صوت العرب» إلى «مجلة الهلال»، وحتى مجلة «الكواكب» بوصفه نجماً في المقام الأول.

على المقلب الآخر، واجه محمود درويش معارك شرسة لجهة مغادرته الأرض المحتلّة، بعد انتهاء دراسته في موسكو، متوجّهاً إلى القاهرة، وقبلها مشاركته في «مهرجان الشبيبة» في صوفيا تحت راية الحزب الشيوعي الإسرائيلي. تجاهل أصحاب هذه المعارك المكابدات التي عاشها الشاعر في أرضّه الأم، إذ سُجن أكثر من مرّة على يد سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ومُنع من الحركة خارج حيفا بنوعٍ من الإقامة الجبرية. وفي الخندق المواجه، دافع عنه مثقفو القاهرة الكبار، خصوصاً أحمد بهاء الدين وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وإميل حبيبي من الأرض المحتلة. وبين الخندقين، لم يسلم من هجاء نجيب سرور وآخرين، ما اضطر الشاعر إلى أن يكتب مقالاً طويلاً في «مجلة المصوّر» بعنوان «هل تسمحون لي بالزواج؟»، مدافعاً عن حقه في الصمت. لكن العاصفة الرملية التي حاولت اقتلاعه من أرض النيل، استدعت توضيحاً غاضباً بقوله «يطالبون برأسي علانيةً! لأنهم اكتشفوا بأنني لست راقصة بطن»، نافياً بأنه أسطورة أو مسيح مصلوب.

تتأرجح السردية بين التحقيق الاستقصائي والتشويق البوليسي

تتأرجح سردية سيّد محمود بين التحقيق الاستقصائي والتشويق البوليسي بقصد ترميم الثغرات والأسرار والشائعات التي طالت الشاعر المرتبك بين كرم الضيافة والتوق إلى العزلة أو العيش من دون أثقال جانبية توقظ نزقه الشخصي. هكذا ذهب إلى مكان حيوي يشبه تطلعاته، متحرّراً من عبء اليومي في الجرائد نحو ما هو جوهري، نقصد انتسابه إلى هيئة تحرير مجلة «الطليعة» التي أسسها لطفي الخولي، بصحبة لطيفة الزيات وغالي شكري وسمير فريد وصبري حافظ. المجلة اليسارية التي استبقتْ حضوره بإعادة نشر إحدى أشهر مقالات الشاعر «خطاب مفتوح إلى النقّاد والأدباء العرب: أنقذونا من هذا الحب القاسي»... المقال الذي طلب فيه النظر إلى تجارب شعراء الأرض المحتلة، أو أدب المقاومة بمقياس إبداعي لا نفحة تضامنية محمولة على قضية عادلة وحسب. على الأرجح، كان محمود درويش يرغب في تنقية مشتله الشعري من نباتات الآخرين بوصفه نتاج مخيّلة فردية أولاً، لا أوركسترا جماعية صاخبة. وهو ما سيؤكده لاحقاً في مقالاتٍ أخرى غاضبة، ليس في ما يخص الشعر الفلسطيني وحده، إنما شعر المهرجانات العربية كلها: «ينهمر الشعر على العرب في كل الفصول، غداً يُفرغ القطار المسافر من بغداد إلى البصرة حمولته الثقيلة من الشعراء المدججين بالقصائد والحناجر المصقولة.. بعضها يبيع الأمل، وبعضها يَهبُ الرثاء، وبعضها ينهش اللحم».

وفي «مهرجان البصرة الشعري»، سيعلّق قائلاً: «طوبى لمن نجا من المجزرة، ومن شظايا القوافي المتلاحقة. أكثر من أربعين شاعراً بكامل العتاد والعدّة كانوا يتناوبون المنصّة. شعراء أم سَحَرَة؟ الناس في القاعة المكتظة ينامون قليلاً، ثمّ يصحون على انفجار قافية مدوّية». هذه الاحتجاجات الشعرية المبكرة، احتاجت إلى وقت طويل كي يتخلّص محمود درويش نفسه من ضجيج المنابر، ويذهب إلى قصيدته الشخصية التي هي أقلّ رنيناً وأقلّ تعبوية، ذلك أنه في العمق شاعر عزلة وألفة، يرغب بأن يكون المتلقّي قارئاً وليس مستمعاً. سيعتبر إدوارد سعيد أن قصيدة «سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا» فاتحة لفضاء جديد تبرز «التلاحم العسير بين شعر محمود درويش والذاكرة الجمعية.. وصيغة ملحمية فريدة لسيرة ذاتية من نوعٍ خاص». يتوارى سيّد محمود خارجاً، لمصلحة الوثيقة والصورة والمعلومة، معززاً سيرة الشاعر بأدق التفاصيل التي ترفد مدوّنته بما يؤدي إلى تنقية الصورة من الغبش، لكنه من ضفةٍ أخرى يضيء الصورة سوسيولوجياً، عبر إعادة تركيب المشهد الثقافي المصري، وفقاً لتلك البرهة المضطربة: هزيمة حزيران (يونيو) وموت جمال عبد الناصر، ومجيء السادات إلى الحكم، ومحنة الشاعر بين الحب والعقاب، وصولاً إلى مغادرته القاهرة نحو بيروت كفرصة استثنائية للنجاة، مغلقاً القوس على تجربته حينذاك، في «المحاولة رقم 7» باعتبارها صدى شعرياً لتلك الفترة الخاطفة «لكنها وهي تحفل بأسماء الأمكنة تبدو محمّلة بمعانٍ سلبية تؤشر للتشاؤم والانقباض» يقول.

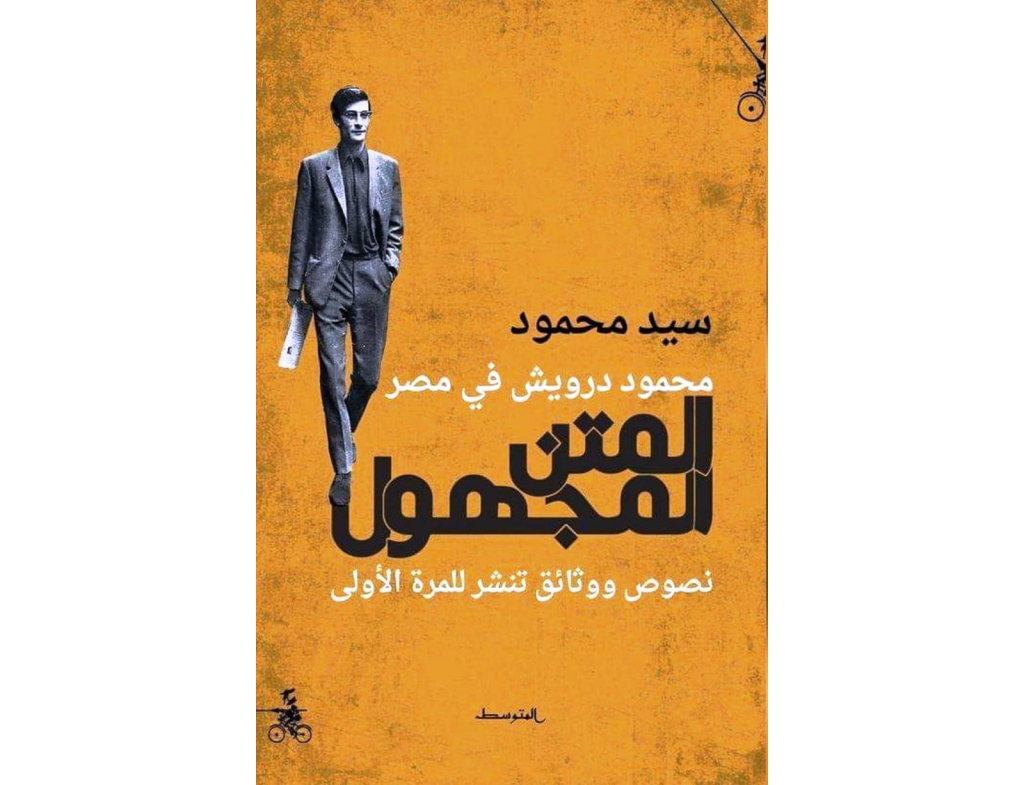

تكشف إحدى قصائد الديوان عن سخطه بقوله: «قد زيّفوا يا مصر حنجرتي». في بيروت سيعمل بدعوة من أنيس صايغ، مدير «مركز الأبحاث الفلسطينية»، في مجلة «شؤون فلسطينية» منخرطاً في «يوتوبيا المدينة المثقّفة»، طاوياً طعم مياه النيل. لن نهمل ملحق الصور في الكتاب، فهو سرد بصري موازٍ لحكاية الشاعر في القاهرة: إطلالته من نافذة غرفته على النيل في فندق «الشيراتون» من جهة، وتسكّعه في شوارع القاهرة بصحبة عبد الرحمن الأبنودي، وصافيناز كاظم، من جهةٍ أخرى، بعيداً عن أضواء الأمكنة الرسمية، وكعلامة على توقه لحرية غير منقوصة، بتنفّس هواءٍ آخر. في صورةٍ أخرى، نراه يتأمل ديوان السيّاب فوق بسطة كتب على الرصيف (سيهدي رائد الحداثة الشعرية العربية لاحقاً قصيدة بعنوان «أتذكّر السياب»). نطوي صفحات الكتاب، بعد رحلة مؤثرة بصحبة شاعر متفرّد أثقلته خرائط البلاد المنكوبة بما يفيض عن رهافته وبلاغته المبكرة، تلك التي سعى إلى ترميم جمالياتها بتطريز قصائده اللاحقة بما يليق بأغراض شاعر كوني.