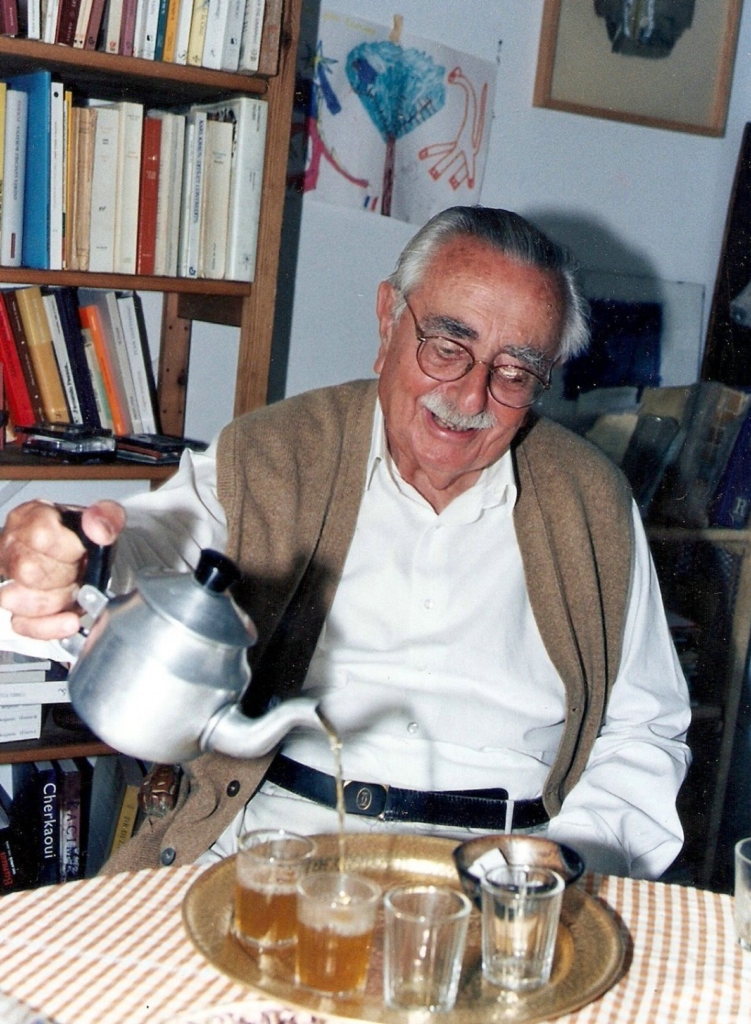

إدمون عمران المالح في بيته في الرباط (أيلول/ سبتمبر 2001).

من خلال ذلك الصراع بين عمران وفرانز، تنفتح الرواية على حكايات فرعية متعددة ومسارات متداخلة، وتفتح نافذة على مرحلة تاريخية مسكوت عنها في تاريخ المغرب. مرحلة الهجرة السرية ليهود المغرب إلى «إسرائيل»، بإشراف الموساد، التي توقفت بعد غرق السفينة إيجوز، ثم استئنافها باتفاق سري مع ملك المغرب الحسن الثاني.

تبدأ الرواية باستيقاظ عمران في غرفة بيضاء مسكوناً بهاجس الكتابة ليحمي ذاكرته من الضياع، وتنتهي الرواية باستيقاظه مرة أخرى في غرفة بيضاء أخرى، وهو مسكون بالهاجس ذاته لمواصلة الكتابة. تنتهي الرواية كما بدأت، بالجملة ذاتها تتردد في عقل عمران بصوت فرانز: «مسيو عَمران المالح، سنقدّم لك عرضاً لا يمكن رفضه. مرّر رواية «اليوم المقدّس» إلى القائمة القصيرة وستحصل فوراً على شيك بعشرين ألف فرنك، وعقد غير مسبوق لنشر روايتك الأولى».

لم تكن قد مرّت عليّ سوى بضعة أشهر مذ أكملت فترة الخدمة العسكرية الإلزامية حين جاء نفير يوم كيبور مستدعياً كلّ الجنود. في وهلة، فكّرت في تجاهل النداء. لا أعرف لما فكّرت في ذلك، لكنّني عرفت يقيناً أنّني لن أستطيع تحمّل تبعات ذلك التجاهل. تهمة الخيانة العظمى ستكون جاهزة لإعدامي. غالبت أفكاري الجامحة ورميتها جانباً، وتركت هوّيتي الإسرائيلية تتسلّم زمام قيادتي وتدفعني نحو إخراج بذلتي العسكرية، والجري سريعاً نحو ما كنت أعرف بشكل ضبابي أنّه مصيري المحتوم. المصير الذي حذّرتني منه الخالة ميمونة حين زارتني في منامي الليلة التي سبقت مغادرتي المغرب. نظرت إليّ طويلاً، حتى سالت دمعتان على خدّيها. مسحت دمعتيها وربّتت، بأصابعها المبتلّة، خدّي الأيمن. رجتني ألّا أهاجر، أن أبقى في المغرب، وإلّا فإنّني سأجد نفسي، أكثر من مرّة، في خضمّ حروب لا ناقة لي فيها ولا جمل. استيقظتُ ولمست الخدّ حيث ربّتت كفّ الخالة ميمونة. كان الخدّ دافئاً فشعرت بالحنين إلى جارتنا ميمونة التي كنتُ سمعت أنّها اختفت بغتة، مباشرة بعد انتقال عائلتي من مكناس إلى الدار البيضاء. حالات اختفاء اليهود المباغتة كانت قد غدت مألوفة، وهي تعني أنّ المختفي قد هاجر، غالباً إلى «إسرائيل»، وإن كان ميسور الحال، فإلى فرنسا. غير أنّني كنت أعرف يقيناً أنّ الخالة ميمونة تعتبر المغرب وطنها الذي لا تعرف غيره، ولا يمكن أن تكون قد هاجرت إلى أرض الميعاد. عرفت أنّ لاختفائها سرّاً، خصوصاً أنّني لم أنس يوماً الحكاية القديمة التي تُحكى عنها.

تعود الحكاية إلى أربعين عاماً مضت قبل اختفائها الثاني، حين، في اليوم الذي تفتّحت فيه زهرة ربيعها العشرين، اختفت. كاد أبوها يجنّ بعدما بحث عنها، وبحث معه كلّ رجال الملاح، أشهراً من دون جدوى. قيل إنّ شابّاً مسلماً غرّر بها وأوقعها في شباكه ثمّ تركها. بعض الشبّان أقسموا على ذلك، لكن تبيّن لاحقاً أنّهم كذبوا لتصفية حساب شخصي لديهم مع ذلك الشابّ. يقال إنّ والد ميمونة وبعض الرجال كمنوا للشاب وأتوا به معصوب العينين مكبّل الأطراف إلى كوخ مهجور في المقبرة عند أطراف الملاح. اعترف الشاب بكلّ ذنوبه وخطاياه، بعدما كُسرت مفاصل أصابع يده وخلع أحد أضراسه، لكنّه لم يكن يعرف شيئاً عن الشابّة المختفية ميمونة. في النهاية، استسلم الأب لقضاء الرب وتفرّغ لخدمة المعبد والدعاء ليل نهار للربّ أن يعيد إليه ابنته، التي كانت تؤنس وحدته مُذ رحلت زوجته يوم وضعِها، كما أعاد من قبل يوسف إلى يعقوب. واستجاب الربّ بعد عام. بعد تمام السنة على اختفائها، عادت ميمونة، ولم تكن وحدها. عادت تحمل بين ذراعيها رضيعاً في شهوره الأولى. بُهت كلّ من رآها، وفقد أبوها قدرته على الوقوف حين جاء يهرول لاستقبالها بعدما سمع خبر عودتها ورأى الرضيع بين ذراعيها.

لم يكن سهلاً أن يصدّق أحد حكاية ميمونة. قالت إنّها سمعت ذات ليلة الربّ يناديها فخرجت إلى الصحارى والقفار حتى وصلت إلى كهف في جبل ناء، وهناك استقرّت تصلّي ليل نهار وتتلقّى عطايا الربّ، إلى أن سمعت ذات فجر بكاء طفل، فخرجت لتجد رضيعاً في لفّة عند باب الكهف. حملته، وبتلقائية فطرية، ألقمته ثديها البكر، ورأت اللبن يتدفّق إلى فم الرضيع. ابتسمت وعرفت أنّ موعد عودتها قد حان. «عَمران»، قالت ميمونة للجموع المحيطة بها تستمع إلى حكايتها، وأكّدت بقامة شامخة: «اسمه عمران. إنّه ابني. ابن الصحراء. إنّه ابن الربّ». لم يتحمّل الأب المزيد، وأرسل كفّه إلى وجه ابنته. أقسم كثيرون أنّ صوت الصفعة بدا أنّه صوت الرعد، وأقسم آخرون أنّهم شعروا بالأرض تهتزّ تحت أقدامهم، لكنّ ميمونة لم تهتزّ قيد أنملة. فقط غطاء رأسها انفلت وانزلق، وآنذاك بُهت الجمع مجدّداً. هذه المرّة أمام بياض شعرها الناصع. يعرف الجميع أنّ شعر ميمونة حريري أسود فاحم كان يتغزّل به كلّ شباب الملاح. لكنّه صار الآن أبيضَ تماماً. أبيضَ كالثلج. فكّر البعض في أنّ الخطيئة لا يمكن أن يكون لونها أبيض، وتساءل آخرون أيّ هول شاهدته المسكينة ميمونة.

لم يجرؤ أحد على تصديق حكاية ميمونة علناً. رفض الأب استقبالها وأقسم أن يحرق كلّ بيت في الملاح يقبل بها. خرجت ميمونة بالشموخ ذاته الذي أتت به، وعُرِف لاحقاً أنّ شيخاً مسلماً استقبلها في غرفة خارجية ملحقة ببيته، واشتغلت لديه خادمة تقوم بأمور البيت. أمّا أبوها فتوقّف عن خدمة المعبد وتوقّف عن دعوة ربّ إسرائيل، وعثروا عليه ذات صباح، بعد أشهر، في خندق لتصريف الفضلات، ورائحة الخمر في فمه تغطّي رائحة الفضلات على ملابسه. آنذاك، عادت ميمونة إلى بيت أبيها. في البداية، كان الكلّ يتهرّب منها، ثمّ بدأ بعض الجارات المتقدّمات في العمر يشفق عليها، ثمّ صار الجميع يتقرّب منها، نساءً ورجالاً، بعدما عرفوا بركاتها وقدراتها الشفائية. قيل إنّ أناملها لا تلمس جسداً عليلاً إلّا وقام صاحبه معافًى صحيحاً سليماً. قيل إنّ أناملها لا تمسّد شعر عذراء إلّا جاءها خاطب في اليوم التالي. قيل إنّها لا تلمس بطن عاقر إلّا وجاءها الوحم في الشهر ذاته.

ثمّ انكشف السرّ يوم همس حاخام مكناس في أذنها بكلمات ما كان يجب أن يهمس بها. فالأمر كان يجب أن يبقى سرّاً كما تنصّ التعاليم، غير أن حماسة الحاخام كانت أكبر من حرصه. همس لها بأنّها واحدة من الورعين الستّة والثلاثين.

لم تفهم الخالة ميمونة شيئاً في البداية. ثمّ بحثت وتقصّت وعرفت. عرفت أنّ بعض الطوائف اليهودية، وأبرزها طائفة الحاسيديم الصوفية، تؤمن بوجود ستّة وثلاثين شخصاً بارّاً صالحاً يتمثّل دورهم في الحياة في تبرير أفعال الجنس البشري وأهدافه في نظر الربّ. هوّيتهم غير معروفة ويجب أن يبقى أمرهم سرّاً. في حالة اختفاء ولو واحد منهم، فإنّ استقرار العالم يتهدّد وتأتي القيامة. في بعض المعتقدات، يملك هؤلاء الصالحون قوى غامضة تمكّنهم من حماية اليهود من الكوارث التي تحيط بهم. لكن في معتقدات أخرى، أولئك الأفراد أنفسهم لا يعرفون أنّهم من الأبرار الأكثر ورعاً. لذلك، تقول التعاليم، إنّه على كلّ يهودي أن يتصرّف كأنّه واحد منهم. أن يتصرّف كأنّه صالح بارّ ورع يقف استقرار العالم كلّه على صلاحه الشخصي.

بدأت الخالة تكتشف لديها، مع مرور السنوات، قدرات لا تتوافر للأشخاص العاديين. تجاوزت شفاء المرضى إلى استشراف المستقبل والسفر عبر العوالم. رأت الخالة ميمونة في أحد أحلامها، أو أسفارها عبر العوالم، فما كان في مقدورها دائماً التمييز بين الاثنين، غرق السفينة إيجوز في رحلتها الثالثة عشرة، وارتعبت من المصير المهول الذي سيعانيه الغرقى، فبدأت رحلتها الطويلة لتلحق بالسفينة قبل إبحارها. سافرت من مكناس إلى الدار البيضاء ومنها إلى طنجة ثمّ إلى الحسيمة، متتبّعة طريق وكالة الهجرة، لكن لا أحد من الرجال سيأخذ كلامها مأخذ الجدّ، وستغرق السفينة تاركة ثقباً كبيراً في قلبها.

لقد رأت. رأت كلّ شيء، غير أنّها لُعنت كما لُعنت من قبل كاساندرا، ابنة ملك طروادة التي منحها الإله أبولو عطيّة التنبّؤ ثمّ حكم عليها حين رفضته بألّا يصدّق نبوءتها أحد. سترى الخالة ميمونة وستلقي تنبّؤاتها، لكن لا أحد سيصدّق. لا أحد، على امتداد خطّ الهجرة من مكناس إلى الحسيمة، صدّق كلامها. لا أحد صدّق أنّ السفينة ستغرق. قيل إنّها كافرة بإسرائيل تريد ثني اليهود عن أرض الميعاد. لا أحد صدّقها، وغرقت السفينة، وبقيت الملعونة تعاتب الربّ على النعمة الممنوحة لها والتي ليست إلّا لعنة طالما أنّه لا أحد يريد أن يصدّقها.

في تلك الليلة، العاشر من يناير السنة الحادية والستين بعد المئة التاسعة عشرة، كانت الخالة ميمونة راكعة وسط برك المياه ورائحة السمك، في المرفأ، تشبك أصابع يديها بين فخذيها وتبكي وتشهق مناجية ربّها إلوهيم أن يتعطّف على الأطفال العشرين المتشبّثين بتلابيب أمّهاتهم تحت سطح السفينة، وأن ينقذهم وينقذ كل ركّاب السفينة من الغرق. اعتقدت الخالة ميمونة، منذ اكتشافها المذهل أنّها واحدة من الورعين الستّة والثلاثين الذين يقف استقرار العالم على أكتافهم، أنّها تملك القوّة للتغيير، القوّة لإحداث التغيير الإيجابي في العالم، القوّة لتصحيح الأخطاء الكبرى والحفاظ على استقرار حياة الإنسانية. لكنّها في تلك الليلة الباردة صلّت كثيراً، وبكت كثيراً، ورجت إلوهيم كثيراً، من دون فائدة. استعطفت حتى بحّ صوتها وبكت حتى جفّت مدامعها ولم يبق أمامها في النهاية إلّا أن تعرض روحها خالصة قرباناً عن الأطفال في جوف السفينة، لكنّ ربّ إسرائيل صمّ أذنيه عن صلواتها، وشاءت حكمته أن تغرق السفينة. لم تتقبّل الخالة ميمونة عزوف الرب عن استجدائها فكفكفت دموعها وانقلبت على عقبيها، مصرّة على أنّها ستلقي خلف ظهرها تعاليم التوراة، كلّ التعاليم، وتتخلّى عن كونها واحدة من الصالحين الحاملين أنوارَ القداسة الربّانية.

وصلت إلى الجبهة في الصباح التالي ليوم النفير، وكانت كلّ قوّات الاحتياط قد التحقت بمراكزها. كانت مهمّتي، برفقة الكتيبة، توفير الدعم لحماية مركز اتّصالات ومخزن ذخيرة في ممرّ حيوي في سيناء. لكن، مجرّد وصول الكتيبة، في اللحظة التي نزلنا من الشاحنة، سمعت هدير الطائرات المصرية، المنخفضة جدّاً، ورأيت قنابلها تهوي علينا مباشرة. آخر ما رأيته كان كتلة من اللهب تنطلق من المركز الذي ذهبنا لحمايته، ثمّ وجدت نفسي أطير إلى الخلف أمتاراً قبل أن أسقط على الرمال الصلبة. أغمضت عينيّ وفتحتهما فوراً. شعرت بهدوء مباغت وراحة كبيرة. لكنّني لم أرَ شيئاً. كان الظلام دامساً، بل كان الظلام كتلة مجسّدة. فكّرت في أنّني قادر على إمساكها بيدي. رمشت كثيراً ودرت حول نفسي أكثر من مرّة قبل أن أرى نقطة ضوء تقترب. تقترب وتتّسع حتى بدت لي أخيراً نفقاً مضيئاً يقود إلى مكان ما. لا أتذكّر أنّني جزعت أو تردّدت، بل خطوت بثقة نحو نفق الضوء، وبغتة وجدت نفسي داخل غرفة مشعّة بالبياض. كانت الخالة ميمونة هناك، جالسة على طرف سرير، تبتسم. أشارت لي بالاقتراب. أمسكت بكفّي وأجلستني جانبها. ربّتت خدّي وابتسمت ابتسامتها الحنون التي لا تخلو من حزن عشّش في أوصالها طيلة سنوات. قالت لي من دون أن تحرّك شفتيها: «ولدي، منذ اليوم أنت خليفتي». لم يتسنَّ لي أن أسألها عن قصدها، فقد شعرت بقوّة رهيبة تضغط عليّ. شعرت بأنّني أنسحق، وصرخت. فتحت عينيّ وصدى صرختي ما زال يتردّد في أذنيّ. وجدت نفسي آنذاك في المستشفى العسكري في تلّ أبيب، وقيل لي إنّ الحرب قد وضعت أوزارها.

بعد أن استيقظت يومذاك في المستشفى العسكري، شغل بالي أمران اثنان لا غير؛ أوّلًا، الشلل الذي شعرت به في فخذي، وعدم قدرتي على السير باتّزان بسبب عملية إزالة الشظيّة الكبيرة من مخلّفات الانفجار، التي انغرست في فخذي. وثانياً المفاجأة التي استقبلتني بها مرآة الحمّام حين ذهبت إليه أوّل مرّة بعد الاستيقاظ. أعتقد أنّ كلّ نزلاء المستشفى وزوّاره سمعوا ذلك المساء صرختي المذعورة، صرختي المجنونة. صرختي الحيوانية.

«سيّدي، ما الخطب؟».

جاءت إحدى الممرّضات على عجل وسألت السؤال وهي تتلفّت في أرجاء الحمّام وتنظر إلى جسدي الذي بدا لها سليماً.

انعقد لساني وانحبس الكلام. أشرت بإصبعي إلى شعر رأسي، الذي صار أبيضَ. أبيضَ تماماً كقطن ثلجي.

ابتسمت الممرّضة وتقدّمت تتأبّط ذراعي وتعيدني إلى الفراش.

«لا داعي للقلق. الحرب تفعل ذلك، وأنت لست الأوّل ولا الأخير. ليس في الأمر ضرر على صحّتك».

«ولكن»، لم أقوَ على الاستمرار واقفاً فتهاويت على السرير. «كيف حدث هذا؟».

«يمكنك أن تسأل الطبيب لمعلومات أدقّ. لكن باختصار، يمكن في حالة الفزع والشدّ العصبي أن يفرز الجسم مباشرة في الدم إنزيمات سريعة الانتشار قادرة على أكسدة الميلانين في الشعر بسرعة خارقة. «هل تعلم أنّ ماري أنطوانيت ابيضّ كامل شعرها خلال الساعات التي سبقت اقتيادها إلى المقصلة، أثناء الثورة الفرنسية، إلى درجة أنّهم لم يتعرّفوا إليها؟» هزّت الممرّضة كتفيها وضحكت ضحكة خفيفة، «الآن صار التحوّل المفاجئ للون الشعر إلى الأبيض مرضاً يسمى متلازمة ماري أنطوانيت».

لا. ليس هذا هو السبب. لكني لا أتذكر الآن.

(*) مقتطف من رواية «أحجية إدمون عَمران المالح»، الصادرة أخيراً عن «هاشيت أنطوان/نوفل» (بيروت). محمد سعيد احجيوج كاتب مغربي، من مواليد طنجة المغربية عام 1982. أصدر من قبل مجموعتين قصصيتين، هما «أشياء تحدث» (2004) و«انتحار مرجأ» (2006). كما أصدر مجلة «طنجة الأدبية» (2004-2005) وعدداً من المشاريع الأدبية والثقافية. صدرت له في القاهرة نوفيلا «كافكا في طنجة» (2019).