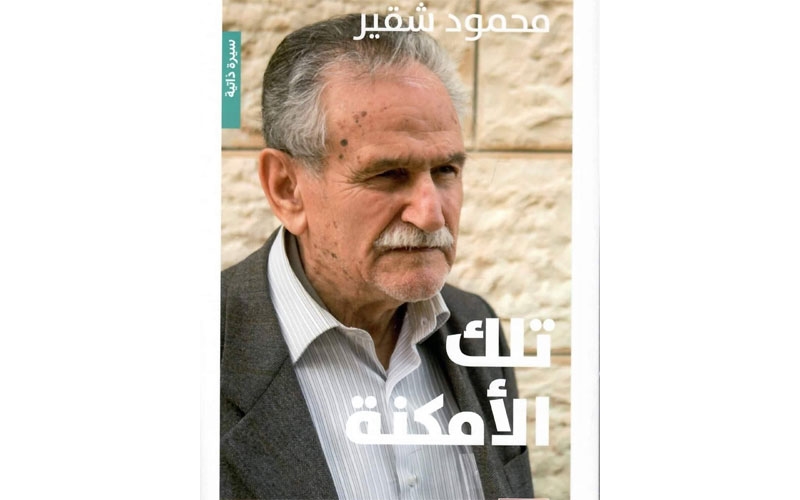

والمتابع لمشوار شقير بوصفه أحد الأسماء المهمة في كتابة القصة القصيرة تحديداً، والأدب بوجه عام في فلسطين والمنطقة؛ سينتبه إلى أن المكان على وجه الدقة، يلعب دور البطولة في مخزونه الفطري والفكري معاً، وهو منْ صدّر عناوين عدة تحاكي المكان بشكل واضح ومباشر في «ظل آخر للمدينة، قالت لنا القدس، مدينة الخسارات والرغبة، القدس وحدها هناك، مديح لمرايا البلاد، الحاجز، رام الله التي هناك، تلك المدن البعيدة، القدس مدينتي الأولى، أقمار القدس، مدنٌ فاتنة وهواءٌ طائش، وأخيراً تلك الأمكنة» التي نتحدث عنها هنا... فضلاً عن الوصف الدقيق والمثير للدهشة لكل الأمكنة التي مر عليها طيلة ستين عاماً، انتقل خلالها ما بين عمان وبيروت وبراغ، وغيرها من المدن التي حلّ عليها ضيفاً لأيام معدودات. ما يطرح علينا سؤال المكان في وعي الكاتب: أتراه حاضراً بوصفه تعبيراً عن الفقد أم الامتلاء؟ سؤال يصعب تفكيكه تحديداً لدى الفلسطيني الذي صارع وحده المستعمر واستطالاته في المكان وحوله وما زال. «أبواب القدس تظلّ مشرّعة في الليل، لأنّ الغزاة أصبحوا في الداخل» (ص83)، ترى ألا يدلل ترك الأبواب مشرّعة، على الأمل الذي ما زال قائماً وسيبقى؟!

الأهم أن المكان هنا، ليس ككل الأماكن؛ إنها عروس المدن، القدس، أساس الصراع في بعده العقائدي والوجودي، مفتاح السلام من عدمه، المدينة «المغرية بشيء من التأمل» على حد تعبير شقير، الذي أضاف إلى البعد السيميائي للمكان، بعداً آخر شغل حيز فضاء حكاياته مع أحفاده، وعلاقة الأربعة عشر حفيداً وحفيدة مع المكان آجلاً وعاجلاً، كأننا به يقول للقارئ والمستعمر في آن: كنتُ هنا من قبل، وسأبقى هنا من بعد.

مشاهد سينمائية لم تلتزم بالخط الزمني المتتالي، وإنما بالعودة إلى الماضي مرة، ومحاكاة الحاضر مرات

اللافت في سردية الكاتب محمود شقير، وهي تندرج تحت جنس «السيرة الذاتية» بامتياز، أنه وظّف بقصد أو بدون قصد، عاملَي الزمان والمكان معاً ليشكلا محوراً أساسياً واستقصائياً لمحاكمة الحدث ومتوالياته بالمعنى النقدي، فنجده تارة يستدعي بعض الأصدقاء والزملاء لا ليذكر القارئ/ المتلقي بالعلاقة التي ربطته بهم، وإنما ليسلط الضوء على حدث بعينه في زمان ومكان ما من وجهة نظر نقدية، وطوراً يفاجئ نفسه بإجراء شيء من المراجعة الفكرية من خلال الإشارة إلى قراءته لحدث أو فكرة في الزمان والمكان. يتضح ذلك بشكل واضح في تناوله لهوامش العمل الحزبي قبل وأثناء وبعد الانتفاضة الأولى، وكذا في وقفاته المهمة أمام الفكر اليساري الاشتراكي الذي انتمى لقيادته في الأردن وفلسطين ردحاً من الزمن.

نموذج أول: «تفتّحت عيناي على أخطاء تجربة البناء «الاشتراكي»، فأدركت أهمية النظر بحسٍّ نقدي إلى كلّ شيء، بما في ذلك الأفكار التي نؤمن بها ونضعها في مرتبةٍ سامية من مراتب اهتماماتنا، غير أنّ ذلك جاء في وقتٍ متأخر» (ص70). النموذج الثاني: «بعد انتهاء الحوار، واصلنا أنا وزميلي الشاعر التذمّر ممّا يحدث في بلادنا من فوضى واقتتال، ثمَّ افترقنا» (ص 83)

ولأن العلاقة مع المكان وناسه لا تصح ولا تستقيم في التماهي وحده، يمكننا معاينة العلاقة المشحونة مرة والمتوترة مرات، في نقد شقير اللاذع والمحق الذي مارسه للحالة الاجتماعية عشية الانتفاضة الثانية وهو يقول: «كنت أفكر في انحطاط الحالة الاجتماعية هنا في الحي الذي أقيم فيه وفي غيره من الأحياء. ثمة تباغض وأحقاد صغيرة ونميمة وشجارات لأتفه الأسباب. الفكر التنويري لم يعد يفعل فعله (...) انتعشت الانتماءات العائلية على حساب الانتماء الفكري والسياسي» (ص51).

من هنا، وبينما كان الروائي يستعرض سيرته في مشاهد سينمائية لم تلتزم بالخط الزمني المتتالي، وإنما بالعودة إلى الماضي مرة، ومحاكاة الحاضر مرات، بدأ يمارس فعل الرصد لكلّ التقاطعات التي كانت وعادت، فنجده حين يتحدث عن «أسباب القلق الذي ينتابه حول حالة السلم الأهلي، يتذكر ما تركه الاحتلال في النفوس من مرارة وقهر وإحباط، وكذا تحول الثورة إلى دولة (سلطة في حالتنا الفلسطينية) من عوامل سلبية». يربط ذلك بسياق مسيرة الحركة الوطنية وما تعرضت له من تحولات نتجت عن مؤثرات داخلية وخارجية.

شقير الذي بدا كأنه يتحدث بلغة مؤدلجة تستقرئ تاريخ حياته وهو يقول: «لعل أنبل ثلاث ظواهر في حياتي هي الكتابة والتعليم والانتماء إلى فكر اليسار» (ص124)، لم يسلّم تماماً للأيديولوجيا، وإنما نازلها بما يخدم قضيته وقضية شعبه، وكذا لم يركن للفكر التنويري بما هو عليه، لكنه راح يحاول خلخلة يقينياته ومحاكاة أنماطه تحديداً في المنطقة العربية، كأنه يقول: إن العالم شهد ما شهد من كوارث في ظل الادعاءات التنويرية، فكان أن استخدمت الأسلحة المحرمة في إبادة الضعيف من قبل القوي، ما ترك ظلاله الواضحة ولا يزال على الجسد الفلسطيني المكلوم حتى يومنا هذا.

بهذا المعنى، جلب الكاتب محمود شقير المستعمر إلى المحاكمة الأخلاقية، فكانت مقاربته شديدة الأهمية في الندوة التي شارك فيها مع زملاء آخرين في النرويج، حول ما يمكن أن نطلق عليه «سياسة الأسوار» سور برلين، وسور بلفاست، وسور القدس، وعقلية المستعمر السارق لحقوق الغير، الباحث عن التخفّي من خلال تشييد مثل هذه الأسوار التي تنافي الطبيعة من جهة والسلوك الإنساني السويّ من جهات أخرى.

وبهذا المعنى أيضاً، نزع شقير إلى تدوين يومياته في سيرة ذاتية تخلّت عن النسق البنائي لوحدة النص، لمصلحة الأسلوبية، في محاولة جادة لتشكيل حيز عام لسردية المكان، بما يقدمه في قوالب موازية تُعلي من قيمة الإنسان، وتلفت الانتباه إلى الأبعاد الدلالية التي تربطه به. ومن هنا كان لحضور حكايات الأحفاد في الحاكورة والشارع والمدرسة والبيت فعل السمة الحاضرة لمصلحة الشكل الكلي للوحة المدينة، القدس.