سيدفع صدّام حسين فرحان فاتورة باهظة من الخسارات تحت يافطة «هذا ما جناه أبي عليّ». الأب الذي أهداه هذا الاسم/ الفخ، شخص وصولي، ومنافق، ومهمّش، وجد في سيادة النائب، ثم الرئيس لاحقاً أيقونته المقدّسة، متقدّماً الصفوف في الهتاف وتأليف الشعارات الحماسية في تمجيد القائد، من دون أن يقطف ثماراً من شجرة حزب البعث، مقابل خدماته في كتابة التقارير وخدمة الحزب كحارس لمبنى الفرقة الحزبية في الحي، إذ كان حالة صوتية لا أكثر. وكان على الابن أن يرقى إلى مقام صاحب الاسم الأصلي، وتحمّل جرعات الهزء والسخرية المبطنة من النسخة الأصلية والمزوّرة في آنٍ واحد، لكنه سيحاول تقليد هيئة الرئيس فوق خشبة مسرح مهجورة بعروضٍ ذاتية فاشلة، قبل أن يستثمر براعته في الرسم، متفرّغاً لتصاوير القائد في جداريات لا تُحصى بقصد كفّ البلاء وطلباً للسلامة الشخصية باعتباره شيوعياً مراقباً. التحاقه بجبهة الحرب العراقية الإيرانية وضعه في شباكٍ أخرى أشدّ وطأة، وفي محنة مزدوجة، إذ كان عليه التوقيع يومياً لإثبات وجوده في أرض المعركة من جهة، وتذمّر الضباط من إرسال تقرير يومي عن سلوكه من جهةٍ أخرى.

القماشة الذاتية الملطّخة بالعار هي نسخة ثانية من جداريات القائد التي ستُمحى وتبهت ملامحها تدريجاً بتأثير حرارة الشمس الملتهبة والخسارات المتعاقبة، وانعكاسات الحصار على مناخ البلاد، إذ تتراجع قيمة الجدارية إلى كيس عدس أو طحين أو سكر، مقابل ترميم ملامح القائد. كأن هذه الجداريات أرشيف للاحتضار لا أكثر، رغم الحملات الإعلامية المتلاحقة في ترويج نصر وهميّ. من ضفةٍ ثانية، تعكس مرايا القائد في صوره سوسيولوجيا مجتمع مفكّك وحائر بين بداوة تمثلها صورته بالزي التقليدي، وأخرى بالنياشين العسكرية، وثالثة بقبعة وسيجار. حداثة معطوبة وملفّقة محمولة على خطاب نفاق، وقيم زائفة، وموتى بالآلاف في حربٍ عبثية تؤطرها سرديات خاطفة في حوار غير متكافئ بين عبد الكريم قاسم، وصدّام حسين فرحان، ما يمكن اعتباره ثغرة سردية في مجرى الحكي. ذلك أن زمن عبد الكريم قاسم رغم فضائله بالمقارنة مع جحيم الثاني، كان العتبة الأساسية في عسكرة المجتمع العراقي، وما انزلاق الأب إلى هاوية النفاق إلا ترجيع لتلك الفترة المضطربة التي أغلقت القوس على عصبية قبلية وأمراض طائفية وقتل مجاني وهجرات قسرية، لم يفحصها النص بعمق، مكتفياً باقتفاء سيرة الراوي والإنصات إليه، بصحبة كؤوس الشاي، عدا تعليقات هامشية لا ترقى إلى مستوى المواجهة بين الشخصيتين. فههنا ينصت البعثي باهتمام إلى الشيوعي الذي هيمن على مركزية السرد أكثر مما ينبغي، كأن سطوة الاسم وحدها من أنقذت مركب الراوي من الغرق، في مجاز موازٍ لآلية الحكي في «ألف ليلة وليلة»، فما أن ينهي صدّام حسين فرحان رواية «لياليه» المتتالية، يموت الآخر بمخالب غوريلا تخنقه ليلاً، بانتفاء حاجة الأول إلى إنصات الثاني لحكايته. هذا الاحتضار الشاقولي لسيرة الراوي يختزل عملياً احتضار صورة البلاد الملعونة في محناتها المتتالية، فالذي كان يرسم جداريات الزعيم انتهى إلى رسم صور الشهداء كبديل لأسباب العيش، موضحاً انعكاس سنوات الحصار على قيم المجتمع العراقي، خصوصاً أرامل الشهداء. محنة أخرى أشدّ هولاً، ستواجه الجندي صدّام حسين فرحان في رحلته العجائبية، من معسكره إلى بغداد، حين يُستدعى إلى قيادة المخابرات العامة بتهمة مجهولة، ليكتشف متأخراً أنه مطلوب لمقابلة الرئيس شخصياً، بقصد تكريمه وضرورة تغيير اسمه، فالبلاد لا تحتمل اسمين من هذا الطراز، وفقاً لما قاله الرئيس للقرين المرتبك والخائف، وفي لحظة مغادرة الضيف القاعة، وأثناء تأدية التحية العسكرية سيتبوّل في سرواله لفرط انفعاله.

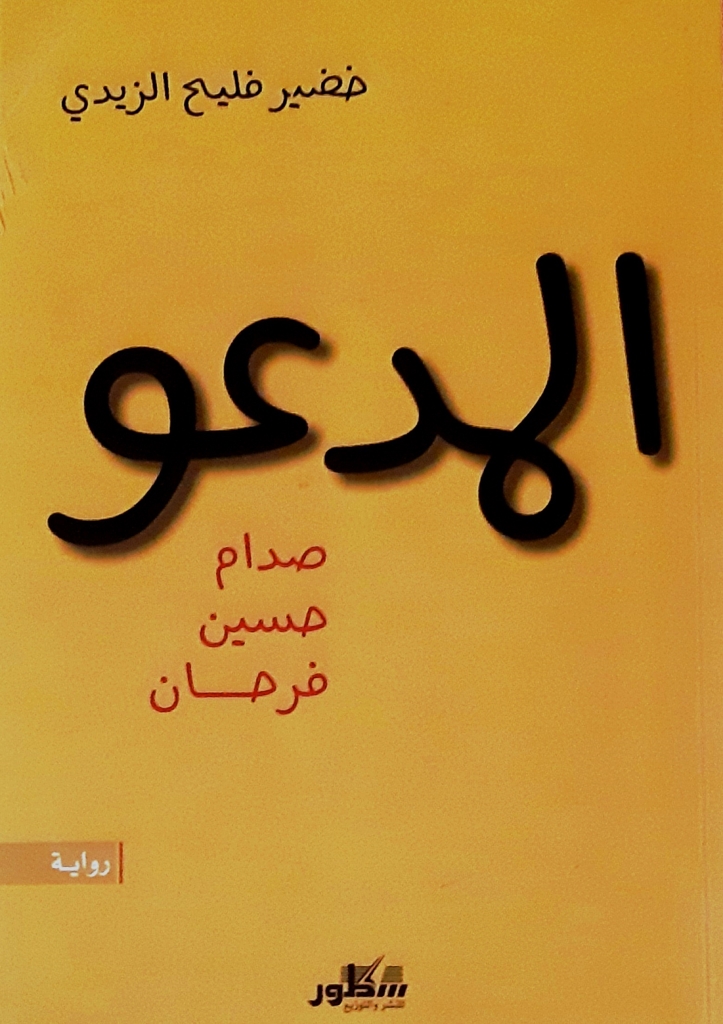

صورة تختزل تاريخ العراق الملطّخ بالدم والعنف والرعب

ولكن مهلاً، هناك محنة تالية، فبعد احتلال العراق وإعدام الرئيس، تعمُّ الفوضى في البلاد، وتثأر الغوغاء من كلّ شخص كان محسوباً على النظام «اجتثاث البعث»، وفي مقدمة هؤلاء رسّام جداريات الرئيس، فيضطر إلى الفرار نحو الأردن: «هربتُ وتركت البلد بعد أن خلعتَ اسمي على الحدود، كان عليّ أن أفكّر باسم آخر حتى يستقرّ البلد وأعود من جديد.. كان اسمي هو الجريمة». يفتتح خضير فليح الزيدي روايته بحادثة شخصية تتعلّق بمشكلة تشابه الأسماء، كانت بالنسبة إليه هي «بيضة الحكاية» التي سيرويها لاحقاً بفضاء سردي آخر، منوّهاً إلى وجود نحو 500 صدّام حسين آخر، يحتاج إلى من يروي حكايته. سنتنبّه إلى أن ثقل بيضة الحكي وغرابة السيرة يحتاجان إلى حراثة سردية أعمق بإزاحة الشفوية المفرطة وتحريرها بلاغياً بما يتلاءم مع الأهوال والمحن التاريخية المتعاقبة على العراق أولاً، وحجم الأوجاع المتراكمة في سيرة الشخصيتين ثانياً. على الأرجح، إن اللجوء إلى النبرة التهكمية بما يخصّ «المدعو صدّام حسين فرحان» أفقدت الشخصية بوصلتها إلى حدّ ما، وبدت بلا رافعة مرجعية ثقيلة عن تاريخانية العنف في هذه البلاد المنكوبة، وإذا بقماشة السرد تتشظى في اللهاث وراء الوقائع المضحكة أكثر من اعتنائها بالمصائر التراجيدية للشخوص، ثمّ سنستغرب مرّة أخرى، غياب حصة عبد الكريم قاسم من الحكي ومساجلة الآخر، ذلك أن تاريخ عراق ما بعد الملكية مثل وترٍ مشدود بين حقبتَي هاتَين الشخصيتين! فقد انتهى الأول بسحل جثته في شوارع بغداد، والثاني مطارداً من الاحتلال الأميركي قبل القبض عليه في جحر ثم إعدامه. وفي المقابل، علينا ألّا نغفل براعة خضير فليح الزيدي في التقاط فكرة روائية مغايرة في بناء مثلث (المؤلف/ والراوي/ والمتلقي) في تشابكات سردية، متوترة حيناً، وخافتة طوراً، تبعاً لاعترافات الراوي، وتمزقات الهوية.