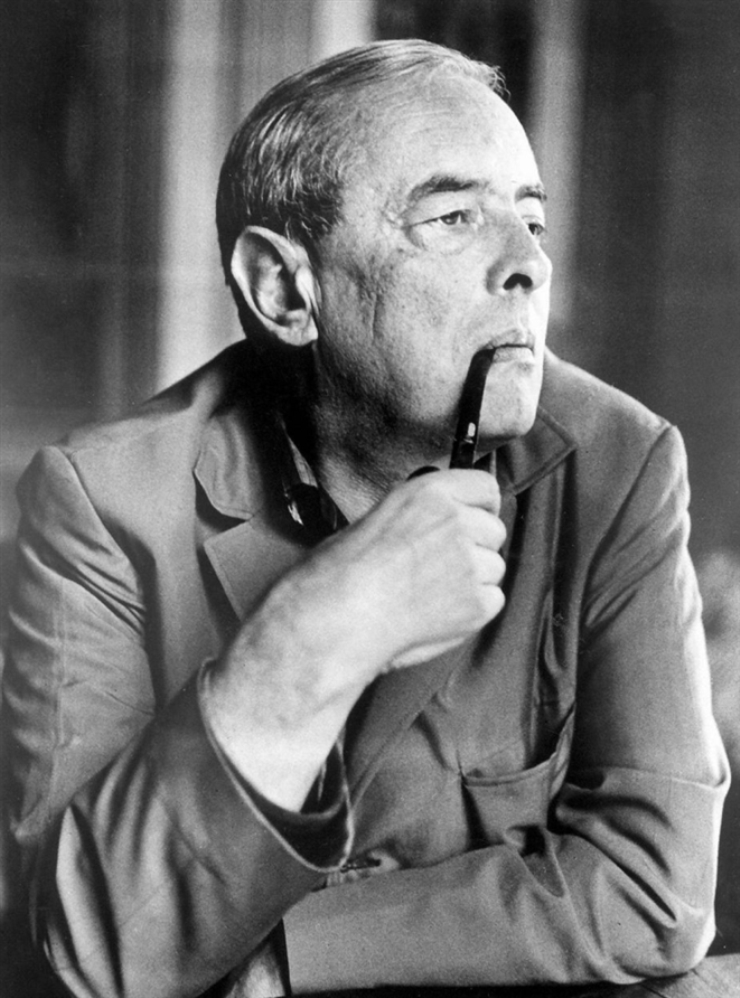

فيتولد غومبروفيتش روائي، قصاص ومسرحي بولوني، وُلِد سنة 1904 في مدينة مالوزيتش لأسرة إقطاعية ميسورة، تابع دراسته في القانون من دون حماسة، ثم تَسَجَّلَ في معهد الدراسات العليا الدولية في باريس (1928-1929)، لكنه أهمل الدراسة لصالح «أصدقاء السوء»، ما اضطر أباه لقطع المصاريف عنه. بعودته إلى بولونيا، تسجل في دورة تدريبية في محكمة وارسو، وواظب على مخالطة المقاهي الأدبية ومحيط أهم مجلة ثقافية في بولونيا: «الأخبار الأدبية». انهمك بين 1926 و1933، بكتابة مجموعته القصصية الأولى «ذكرياتُ زمن النَّزَق». يتوفى والده مع صدور باكورة أعماله الأدبية، ليرث نصف العقارات والأراضي، ما سيسمح له بالتفرغ أكثر لصنعته الأدبية وتسكعاته في حَوَارِي وارسو والنشر في صحف محلية عديدة. في 1937، سينشر ـــ بالاشتراك مع الناشر في نفقات الطباعة ـــ روايتَه الأولى «فيرديدوركه»، حيث يعبر عن النَّزَق، لا كقيمة أخلاقية مضادة، بل أيضاً كمفهوم فلسفي، ليؤسّس بذلك لخيار شخصي انْبَنَى على ما عَبَّرَ عنه بقوله: «أرفضُ كل شكل من الأشكال التي تُحَدِّدُ حياتنا تحت سلطة أو تأثير الجسد الاجتماعي. كنتُ أريد أن أكون أنا لِذاتي، لا فناناً، ولا فكرةً، ولا حتى أعمالي بنفسها ـــ لا شيءَ سوى أنا ـــ فوق كلّ فن، فوق كل عمل، فوق كل أسلوب، فوق كل فكرة». كان استقبال الجمهور لهذه الرواية منقسماً بين الحماسة والازدراء، ما جعلها علامة فارقة في تاريخ الأدب البولوني، الذي طغى عليه، قبلَها وطيلة قرن، الشعر والتزامُ الكُتَّاب بالقضايا الوطنية، وهي قضايا لا تعني شيئاً لغومبروفيتش. في هذا الصدد، يقول الكاتب: «لم أتساءل قط، ولو لخمس دقائق، إن كنتُ بولونياً أو لم أكن كذلك، إن كنتُ كاتباً بولونياً أو لم أكن كذلك. عندما يتوجب عليَّ أن أكتب شيئاً ما، أحاول أن أقوم به بالطريقة الأذكى والأروع قدرَ الإمكان. لكن عندما أكتب، ليس عليَّ أن أتساءلَ إن كنتُ بولونياً أو صينياً. أنا إنسان، وعليَّ أن أكتب بأجمل قدر ممكن. أظن أن أولئك الذين يُجْهِدُونَ أنفسَهم ليكونوا بولونيين يَنْمَسِخُونَ. عندما أكتُبُ، لا أنا بِالبولوني، ولا أنا بِالصيني، أنا غومبروفيتش فَحَسْبُ». بعودته من رحلة إلى إيطاليا، يحضر الكاتب، في 3 آذار (مارس) 1938، دخول جيوش هتلر مدينةَ فيينا، لينبذ مقامه الأوروبي، بالرحيل إلى الأرجنتين، حيث أمضى 23 سنة في بوينس آيرس، كرسها كلها للكتابة، واستخلص منها كتابَه «تجْوَالٌ أرجنتيني»، الذي شرع فيه عام 1959 ونشره سنة 1977. لكنه لم يلق في بلده، وبمباركة من السلطات الرسمية، إلا الرقابة والتشنيع، بحيث لَمْ يُسْمَح للدور البولونية بطباعة أعماله الكاملة إلا في 1986. في 1947، يُصْدِرُ رواية ثانية، «عابرُ الأطلسي»، يصفي فيها حساباته مع بولونيا والأرجنتين معاً، تليه روايتان أكثر نضجاً: «بورنوغرافيا» (1960) و«كوسموس» (1965)، وهي كلها نصوص سردية تصف عالماً في طور التحلل، تتشظى فيه الذات، تتفكك فيه الأسرة وتَنْمَسِخُ الممارسة الثقافية إلى أن يفقد الأبطال الروائيون توازنهم وانسجامهم مع نفوسهم. وحده استعمال الأنا، ضمير المتكلم يُوَحِّدُ معمارَ هذه الكتب، من خلال تجربة مهووسة بالأيروسية. لكن يبدو أن قراء أوروبا الشرقية يفضلون يومياته التي صدرت في ثلاثة أجزاء («يوميات 1: 1953-1956»، «يوميات 2: 1957-1960»، «يوميات 3: 1961-1969»)، حيث يبدو غومبروفيتش مُسَاجِلاً شرساً. ولن يعود له وهجه لدى القراء الأوروبيين قاطبة، إلا بحصوله على منحة إقامة في برلين الغربية طيلة سنة 1963، ليستقر بعدها جنوبَ فرنسا، حيث اقترن بِرِيتَّا لَابْرُوسْ، لغاية وفاته بسبب ضيق الشعاب التنفسية سنة 1969. لا ينبغي إغفال أن لغومبروفيتش تجربةً في الكتابة للمسرح: «إيفون، أميرة بورغونيا» (1935)، «أوْبرِيت» (1963)، و«الزواج» (1953) التي اعتَبَرَها النقاد محاكاة ساخرة لـ «هاملت» و«فاوست». تبقى كتابة غومبر فيتش، في الأخير، سخريةً من فظائع البشرية في قرن ظنت أنها تحرّرت فيه من كل التابوهات ونزعات التسلط على الحريات الفردية. بعدما نقلت الجزء الأول من اليوميات إلى اللغة العربية، ها هي «منشورات الجمل» تصدر الجزء الثاني (يوميات 1959-1962 ـــ ترجمة أجنيشكا بيوتروفسكا). هنا مقتطفات منه:

مقالات مرتبطة

-

ميلاد جديد في اللغة العربية منصورة عز الدين

الجمعة. أقول لطلابي: لا تنسوا أنني لست واحداً من أساتذتكم النبلاء المرخصين والمضمونين. معي لا يمكن لأحد الجزم بشيء. قد أكذب أو أقول شيئاً أحمق في أي لحظة… قد أَستغفِل شخصاً ما. معي لا ضمانات. أنا متمرد، أحب إمتاع نفسي.. ولا أبالي.. لا أبالي بكم ولا بمحاضراتي مطلقاً.

الخميس. حينما أتأمل مخاوفي العديدة، أصل إلى استنتاج مفاده أن مقاومتي الضعيفة، أو ببساطة جبني -الذي يجعل من الصعب، بالنسبة لي مثلاً، أن أدخل المصعد ويظهر عندما أركب الترام، جبني الذي يسمّم حياتي - ينبع من هذه الخاصية (أو ربما التكلف) لخيالي والتي تؤدي إلى أن معاناتي تتبدى غالباً في بعدها الأدنى والأقل. بالنسبة لي «أنا أختنق» ليس في اللحظة التي تنفجر فيها الرئتان، بل عندما يكون هناك نقص في الهواء.. إلى الأبد. أنا مستعدّ لمقارنة ألم الظهر، عندما لا تستطيع تغيير موضعك، بكسر في الساق، وطعم شاي الأمس أو بثرة على الإصبع أو الظلام بالحرب. هذه الرؤية تقضي على الشجاعة مثلما تفسد الآفات شجرة. ما القاسم المشترك بين الخوف والبراءة؟ بالنسبة لي، الرعب الأقصى نقي مثل.. البراءة القصوى.

الخميس. رأس السنة الجديدة 1959 في تانديل. من هنا، من فيلا آل مورو الجميلة، حيث أعيش كملك مدلل بكرم ضيافتهم، أشاهد الألعاب النارية المضيئة تنفجر فوق البلدة المستقرة في تجويف جبلي. وخلفي جدار مظلم للجبل الصنوبري يرتفع عالياً، مثل الحصان.. ويقف صامتاً. من اليمين واليسار تنفتح مساحات كبيرة من الليل، ضائعة بين التلال. نشرب الشمبانيا.

الخميس. الغزو الرهيب للصور النمطية، النظريات، التجريدات والأشكال سابقة التجهيز، التي طُوِرت في مكان آخر، نتيجة لحقيقة أن اﻟ «أنا» الخاصة بهم بالكاد قادرة على الوقوف على قدميها. هذا الغزو موسوم أكثر بالغرابة لأن التجريد ليس في طبيعتهم. ثمة شيء مؤلم في حاجتهم للتنظير مع عدم قدرتهم عليه. فنانو هذا البلد (والقارة بأكملها) لا يستطيعون التحرك خطوة واحدة بدون عكاز.. ليكن ذلك الماركسية أو باريس، أو الحفريات الهندية القديمة أو توينبي.. أو التكلف الرومانتيكي كما الأناركية، وعلى سبيل المثال الملكية (رأيت أيضاً هؤلاء). إنهم يعيشون على الخطب الطويلة. وبسبب أنه هنا في هذه الحياة الميسرة والمنعمة، فإن الكلمة تتضخم بسهولة. كل هذه النظريات تنتهي عند المرحلة الشفهية.

الكلمة! أدبهم كلمات جميلة. كي تكون فناناً يكفي أن تعبِّر عن نفسك بشكل جميل. الكاتب الأكثر أصالة واستقلالاً في الأرجنتين، بورخيس، يكتب بإسبانية رائعة وأنيقة، هو صاحب أسلوب رفيع بالمعنى الأدبي (ليس بمعنى الحلول الروحية)، بكل سعادة يكتب أدباً عن الأدب وكتابة حول الكتب.. وإذا كان أحياناً سيخضع نفسه للخيال، فسوف يقوده بعيداً عن الحياة الواقعية منتقلاً به إلى حيز الميتافيزيقا المشوشة، ترتيب ألغاز جميلة، وحجج متفلسفة تتألف من الاستعارات. المنتبِهون لهذا العجز والمتألِّمون مِنه ــ على سبيل المثال، الكوبي بنييرا ــ غالباً ما يكونون واعين للهزيمة بدرجة تمنعهم من القتال. بما أن بنييرا يشعر بأنه مغلوب على أمره، فهو يشيد ﺑ «العبث العظيم» الذي يسحقه - الإعجاب بالعبث، في فنه، احتجاج ضد عالم بلا معنى، بل هو حتى انتقام وتجديف إنسان مهان في أخلاقه. «إن كان المعنى، المعنى الأخلاقي للعالم مستحيل بلوغه، فسوف أُظهر نفسي بمظهر الأحمق». هذا تقريباً شكل الثأر والتمرد لدى بنييرا. لكن لماذا شأنه شأن عدد كبير من الأميركيين الآخرين، يتشكك كثيراً في قوته؟ حسناً، لأن ما يهمه «العالم»، وليس حياته. في مواجهة العالم، البشر والأمة، لا حول لك ولا قوة. إنهم يتجاوزون قوتك.. لكن يمكنك على الرغم من ذلك، إنجاز الكثير في حياتك الخاصة، هنا، تعود القوة إلى الإنسان، وإن كانت في بعد محدود. البعض منهم.. بعض الكتاب المحليين.. يتمتعون بآلية عقلية ذات كفاءة ودقة في التعبير، لكنهم لا يستطيعون الانطلاق من مكانهم لأنهم مَغروسون في قضايا موروثة، لم تعد مسايرة للزمن. يحدث ذلك بالتحديد للعقول العصرية بشكل سطحي. يستمرون في البحث عن انتصار في إطار قواعد اللعبة نفسها. في حين أنه يجب عليهم قلب رقعة الشطرنج وإنهاء اللعب. طرح مسائل جديدة - أفضل طريقة لحل المسائل القديمة. المستوى! آه، يا له من عذاب! المستوى! آه، كم يصيب بالشلل! يُبذَل الجهد الأساسي في تعلية التفاهة وتعقيد البديهيات، كما هو الحال دائماً عندما يكون لدى المرء القليل لقوله. هذا الأدب، على درجات اجتماعية متنوعة، مرتبك إلى حدّ كبير دائماً. الجميع يريد الكتابة أعلى بدرجة. الأقاليم تعمل ما في وسعها لتتساوى مع العاصمة بكلمات مصطنعة. الشيء الأكثر سوءاً هو عندما يحاول المشاهير، مِمَن ينتمون إلى المستويات الأعلى في العاصمة، الاستعراض.. تصبح جملهم المتضخمة والملتوية حينئذ لا تطاق ولا يمكن فهم ماذا يقصدون. حياة ميسرة. حياة ريفية. أي شخص نال بعض الجوائز هنا، ينصّب نفسه، دون صعوبة «أستاذاً». لكن كلمة «مايسترو» تعني «أستاذاً» و«معلماً». نظراً لأن لا أحد يريد أن يكتب لنفسه، بل للأمة (أو القراء)، فالكاتب الجنوب أميركي غالباً ما يكون معلماً وأستاذاً للنشء ومرشداً ومُستنيراً (عموماً فإنه من المدهش كم أصبحت الثقافة المحلية هنا بأكملها تربوية في صميمها.. حتى أنه يتولد لديك الانطباع بأن السيدات المدرسات هن من شكَّلن الأمة). مع القليل من حسن النية، يخضع «المايسترو» للتحول التالي: يصبح نبياً، وشاعراً، وأحياناً شهيداً أو بطل أميركا. والغريب أنه في أمة متواضعة جداً على نحو لطيف، هناك الكثير من التباهي في المستويات العليا، بشكل صبياني تقريباً.

السبت، الساعة 21.20 (في البار عند ناصية لافال وسان مارتين). مناقشة مع غوميز حول راسكولنيكوف (لأن واحداً منهم، غوما أو ربما أسنو، يقرأ الآن «الشياطين»). وجهة نظري: لا يوجد في «الجريمة والعقاب» دراما الضمير بالمعنى التقليدي والفردي للكلمة. هذا ما حاضرتهم عنه. في بداية الرواية ــ قال غوميز ـــ يرتكب راسكولنيكوف جريمة. في نهاية الرواية، يبلّغ الشرطة متطوعاً ويعترف بالجريمة. ما هذا إن لم يكن ضميره؟

أنا: - ليس بهذه البساطة، يا أطفال! انظروا بدقة أكثر.. لا يشعر راسكولينكوف بالذنب. في الفصل الأخير قيل بوضوح إنه كان يوبخ نفسه فقط على أنه «فشل». هذا ما اعتبره خطأه الوحيد وبسبب شعوره بالذنب لاقترافه هذا الخطأ، لا غير، أحنى رأسه أمام الحكم العبثي الذي حُكِم عليه به. في غياب الضمير.. ما القوة التي استحوذت عليه حتى يسلِّم نفسه إلى أيدي الشرطة؟ ما هي؟ النظام. نظام الانعكاسات في المرآة تقريباً. راسكولنيكوف ليس وحده.. إنه موجود بين مجموعة معينة من الأشخاص، سونيا.. المحقق.. أخته وأمه.. صديقه والآخرين.. هذا هو عالمه. ضميره صامت، في حين أن راسكولنيكوف يظن أن ضمائر الآخرين لن تكون صامتة وأنه إذا عرف هؤلاء الناس، لأدانوه بوصفه مجرماً. إنه غامض بالنسبة لنفسه وهذا الغموض يسمح له بكل شيء. لكنه يعرف أن الآخرين يرونه بشكل أكثر وضوحاً وحدة على الرغم من سطحيتهم، وبالنسبة لهم سيكون الحكم عليه ممكناً. بالتالي.. بالنسبة لهم.. سيكون مجرماً بشكل ما؟ وبتأثير هذا الظن، يبدأ شعوره بالذنب يتبلور في داخله، الآن يرى نفسه قليلاً من خلال عيون الآخرين ويرى نفسه مجرماً بعض الشيء.. ينقل صورته هذه عن طريق الأفكار لأولئك الناس.. ومن هناك يعود إليه وجه القاتل الأكثر وضوحاً وحكم الإدانة. لكن هذا الضمير لا ينتمي إليه وهو يشعر بذلك. إنه ضمير خاص، ينشأ وينمو فيما بين الناس، ضمن نظام انعكاسات.. عندما يرى إنسان نفسه في إنسان آخر. تدريجاً كلما تصبح حالته المزاجية بعد الجريمة أكثر سوءاً، يجعل منهم راسكولنيكوف قضاته.. ويظهر له ذنبه ويتجسد بقوة. لكن، أكرر، هذا ليس حكم ضميره.. بل حكم نشأ من الانعكاس، الحكم المنعكس في مرآة. في ما يخصني، أميل إلى التفكير في أن ضمير راسكولنيكوف يتجلّى في شيء واحد فقط: عندما يخضع لهذا الضمير الاصطناعي، ما بين الإنساني، المنعكس، كما لو كان ضميره الشرعي. يكمن في ذلك المغزى كله: مَن قتل إنساناً آخر ينفذ الآن ما تمليه عليه الجماعة الإنسانية. ولا يسأل إن كان الأمر عادلاً.

الثلاثاء. من الواضح بالنسبة لي أن الطبقة العليا في بولندا - على الرغم من إفقارها - تتفوق اليوم من ناحية الذكاء والتنوير على نخبة المهجر. في حين أن المهجر قد خسر معظم الفرص المتوفرة له من خلال الحرية الكبيرة والكنوز المتاحة له في «الغرب». تمكن البولنديون في الوطن على الأقل من انتهاز بعض الإيجابيات لديهم. ما تلك الإيجابيات؟ في المقام الأول نضوجهم الشخصي الداخلي، الخفي والسري تقريباً، الذي يحدث في جو القمع والعنف والمضايقات المتنوعة والصعوبات، ناهيك بالكوارث والفظاعات والضربات والهزائم. كل ذلك جعلهم أشداء بقدر ما جعلت النعومة والرتابة من المهجر (الذي كفاحه الوحيد هو الكفاح من أجل المال) برجوازية نموذجية. الكياسة البيروقراطية للنبرة الرسمية في بولندا يصحبها نشاز رهيب نابع من مكان ما في الأعماق. نشاز ديناميكي كبير بقدر ما هو مُر. خيبة أمل.. سلسلة من خيبات الأمل.. لعلها أفضل تدريب على القوة. لنتذكر أيضاً التجديد المعين الذي تأتي به كل ثورة، حتى إن كانت فاشلة. إعادة البناء الاجتماعي لا بد من أن تجلب معها تغييرات في وجهات النظر الفكرية والروحية. الإنجيل المادي الجديد شكّل في الحقيقة صاعقة انتزعتهم من ضيق التقاليد الكاثوليكية، التي صارت مقيدة للغاية في بولندا، وفقط الآن يُصفى تراث المدرسة اليسوعية. هكذا هتكت الماركسية «الكنيسة»، لكن هي نفسها تعرضت للهتك في الأثناء، بعدما كشفت أنها ليست أقل تزمتاً ودوغمائية. وفي المقابل، فإن «الأمة» أصبحت في موضع التشكك والسؤال (أتحدث عن الطبقة العليا)، لأنها أظهرت ضعفها ولأنه، في الترتيب السياسي الجديد في بولندا، أصبحت قضية القومية أقل أهمية.

سخرية من فظائع البشرية في قرن ظنت أنها تحررت فيه من كل التابوهات ونزعات التسلط على الحريات الفردية

يبدو بناءً على هذا، أنه على جثة «الإيمان» و«الوطن» أو «الماركسية»، وعلى جثة «الدوغما» و«الفلسفة» وكذلك «الأيديولوجيا»، يمكن لـ «العلم» و«التكنولوجيا» إعلان مملكتهما. لكن التكنولوجيا والعلم بالكاد حيّان في بولندا، شيء ما يحدث هنا وهناك.. لكن على نحو أخرق جداً لدرجة تمنعه من أن يصبح بديلاً عن المحتوى الأعمق للحياة. الفضيحة متكاملة، شملت جميع المجالات وسحقت جميع الآلهة.. من ثم خيبة أملهم ومن ثم حكمتهم. غير أن هذه الحكمة خاصة يتعذر الكشف عنها. لأسباب سياسية؟ ليس ذلك فقط. هؤلاء الناس مثل الأطفال الذين يرغبون في بناء صرح جديد بينما ليس في متناول أيديهم سوى كومة من المكعبات القديمة المختلطة والمتبقية من أعياد ميلادهم السابقة. يبنون شيئاً على غير ما أرادوا، شيئاً غير متناسق مكوناً من أروقة قلعة، واجهة منزل سويسري، مدخنة مصنع ونافذة كنيسة. بولندا مليئة بالخردة، وحياتها الثقافية تتكون من قذف مثقفيها بعضهم بعضاً بالتفاهات. تفاهات من قبل الحرب وأخرى انغرست في أفواههم بعد الحرب. حين نستمع إلى هذه المناقشات المدروسة، نشعر بكارثية تعليمهم بل حتى بسوء تربيتهم، وفوق كل شيء، بعدم وجود أسلوب من شأنه السماح لمواهبهم الرفيعة، بإنجاز شيء بين الحين والآخر. كل شيء خردة وفوضى وعدم كفاءة وقذارة. الكثير من القذارة! والكثير من القمامة! وعلى الرغم من ذلك، فإن الضغط التحتي لذكائهم المأساوي والوحشي الهائج وخائب الأمل يبدو لي أقوى مما كان عليه قبل الحرب، ويوماً ماً سيجد طريقه إلى السطح على الأرجح.

الاثنين. أنا أتعذب. لا شيء يتعب الفنان أكثر من فنان آخر. فعلاً يجب أن يعبر الفنان إلى الجانب الآخر من الشارع عند رؤية فنان آخر. المرء يكون فناناً من أجل غير الفنان، الفنان غير التام. القارئ المتلقي. لكن عندما يلتقي الفنان بفنان، فيتحول كلاهما إلى زملاء في المهنة. أعضاء نادي القلم. تم جلب هؤلاء الناس إلى هنا من جميع أنحاء العالم وأُجبر كاسو على تبادل المجاملات مع سيلونه، مادارياغا يستمتع بابتسام فايدليه، بوتور ينحني لدوس باسوس ولا شيء سوى: يسرني ذلك. أنا سعيد جداً. مبروك. بالطبع. بكل سرور. يقابلون بعضهم بعضاً بأقصى حذر، كما لو كانوا خائفين من التوسخ، تُطبَّق هنا أساليب السلوك اللائق المستخدمة عادة في حفلات الشاي الدبلوماسية، فيبدون كحفنة من الكونتيسات المسنات في سفارة. ورغم هذا يدمرون أنفسهم، يقللون من قيمتهم ويُستبعدون.