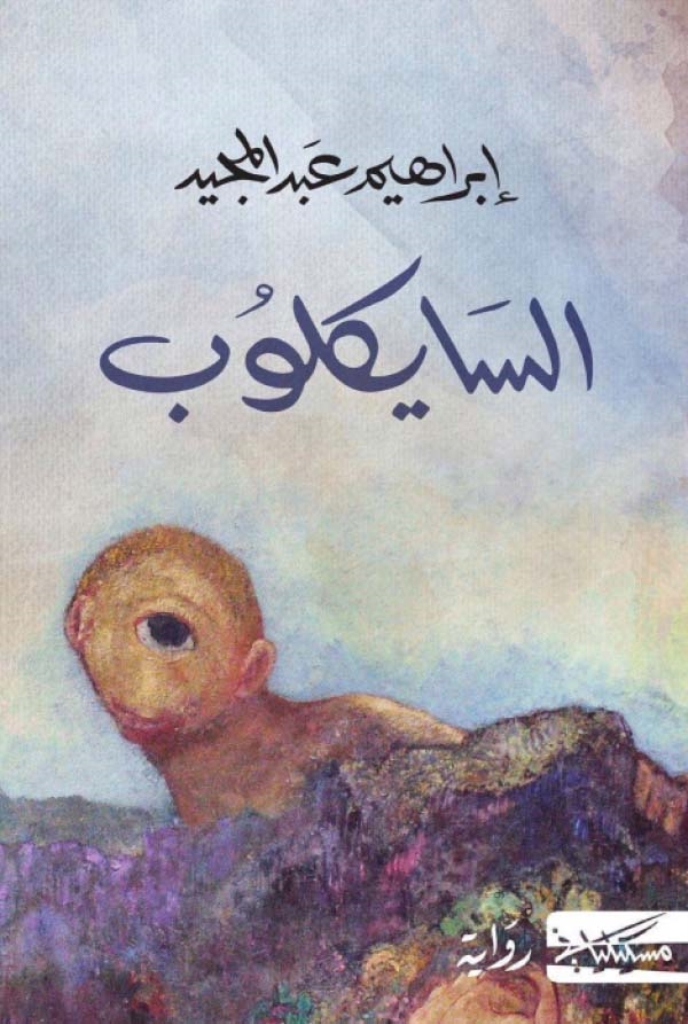

اخترت اسم الكائن الخرافي «السايكلوب» عنواناً لروايتك الجديدة. هل قصدت إسقاطاً على شكل المجتمعات العربية الآن، بخاصة أنك كنت مهموماً طوال الحكي بما آلت إليه بعد ثورات الربيع العربي؟

- ربما. لكن يأتي عنوان الرواية عادة من داخلها. فهنا امرأة شابة لها قدرات خيالية كما تتصور هي، ولديها حياة اجتماعية لا تتوافق معها. تقرأ كثيراً في روايات الرعب وتتقمصها حالة الشخصيات وتتصور أنها يمكن أن تكون مثلها، ففتحت لها صفحة على فايسبوك شعارها السايكلوب. وبطل الرواية صديقها يرى أن السايكلوب موجود في كلّ مكان، وإن كنا لا نراه والأمر ليس في حاجة إلى صفحتها. يقول لها ذلك ساخراً وهو معها. لكن هذا قد يعني أن هناك شيئاً من التوجّس أو حتى اليقين بأنّ الشر قابع أو قادم وإن كان البطل ينكر ذلك صراحة وهو يكتب مشهداً خيالياً في نهاية الرواية حيث يهاجر الناس في البحر وينتظرهم السايكلوب على الشاطئ. يكتب المشهد ويقول إنه لن يحدث. ربما يخشى الرقابة (يضحك).

وضعت دوريس ليسينغ الأدب ضمن علم الانثربولوجيا الاجتماعية لفهم الشعوب والمجتمعات، هل أنت مع هذا المفهوم للأدب؟

- أنا مع هذا التصوّر لكن في حدود المعرفة ببناء الشخصيات الفنية وليس باعتبارها دلالات علمية. لا بد من تمييز أفق الخيال حين نتحدث عن الواقع. فالخيال قد يكون ناتجاً عن ثقافة لا تتوافر لكل الناس.

لا تخلو كتبك من مفهوم سياسي للأدب، تبدو منشغلاً بذلك، هل يعود هذا إلى انضمامك لليسار في فترة مبكرة من طريقك، أم أن سمة جيلك هي الهم المجتمعي العام متغلباً على الشخصي؟

ـــ كانت هذه قضيتي الفنية لا السياسية. لا أحب المفهوم السياسي للأدب، بل إنّي ضد ذلك. وجود موضوعات سياسية في أعمالي لا يعني أنها روايات سياسية، لكن هذه الموضوعات مثل غيرها محرّك من محركات شخصياتي. في كلّ أعمالي ـ خاصة بعد رواية «المسافات» التي صدرت عام 1981 بعدما ابتعدت عن الأحزاب الشيوعية السرية ذلك الوقت ــ هناك مساحة أساسية للخيال والفناتازيا، وحتى حين كتبت رواية عن ثورة وأعني «قطط العام الفائت» (2017)، جعلتها في مكان آخر، وبناء فانتازي عجائبي وليس سياسياً تقريرياً كما يفعل غيري. السياسة تذكرني بالقضايا الكبرى مثل قضايا الوجود لا أكثر، وبقدرات الإنسان على الحياة. ومن ثم فهي أحد المداخل لكنها ليست الهدف أبداً. رواية مثل «قبل أن أنسى أني كنت هنا» (2018) هي رواية متخيلة عن عودة شهداء لا يراهم أحد يملأون الجدران بالغرافيتي والذكريات، السياسة في أفق بعيد جداً. المهم بالنسبة إليّ هو بناء الرواية. بناء أي رواية وبناء شخوصها وكيف تتحول الأفكار إلى مواقف وليس إلى نقاش سياسي هو الأهم. رواية عن ثورة لا تعني أنّها رواية سياسية، فلا بدّ من أن تقرأ الرواية وتعرف الجديد في بنائها الفني وآمال وأحلام وحياة شخوصها، وليس معنى رواية عن الشهداء أنها عن ثورة، فلا بد من أن تقرأ الرواية وتعرف بناءها الفني وهكذا. الفن جهد في البناء، ولا يجب أن تكون فكرة مفتاحاً لفهمه، مهما يصل القارئ من أفكار المتعة، فالمهمّ هو البناء والأحداث لا الأفكار. «بيت الياسمين» مثلاً وهي رواية عن المظاهرات مدفوعة الأجر أيام الرئيس السادات، هي رواية ساخرة مفعمة بالضحك، لكن كلّ فصل يبدأ بما يشبه حكاية صغيرة من عشرة أسطر. حكاية تراجيدية عكس سخرية الرواية. هذا بناء يجعل القارئ أو الناقد يبتعد عن التفسير المباشر الذي لا أحبه، ويعرف أنّ للرواية آفاقاً أرحب من الضيق السياسي في الفهم. اختصار رواية أو كاتب في فكرة عمل غير صحيح، وإن كان سهلاً على صاحبه، وهو جناية على الجهد الفني للكاتب.

بعض المقولات ادّعت بروز تيار مصري شبابي مؤسّس لرواية جديدة تقوم على الأسطورة والمقولات الاجتماعية الجاهزة، لتفكيكها، مستخدمة الكليشيهات المصرية، هل ترى ذلك؟

- هذا سؤال للنقاد. أنا أتابع ما ينشر لكن لا أتابعه كله، ولم أصل إلى هذا الفهم. حتى الآن، لا أرى الكتّاب الشباب يسعون لتأكيد ذلك. أراهم مهمومين بكتابتهم فقط. أعني الموهوبين منهم. ربما فاتني هذا الأمر ويعرفه غيري. علي أي حال، لن يكون جديداً أن تقول مجموعة ما عن نفسها أنها تتميز عن غيرها وإن كنت أرى أن ذلك صعب الآن، فالكتّاب يملأون الطرقات.

هل ترى أن الحراك السياسي خلال العقد الأخير، أعاد ما يمكن تسميته بالروايات الكبرى، أو التي تخرج من إطار الذات الضيق إلى إطار الفرد والإنسان داخل المجتمعات؟

ــ مؤكّد أن ما يحدث في مصر والعالم العربي يقدم مادة جبارة للكتابة الروائية. فقد خرّب ما حولنا، والرواية تحاول أن تبحث عن مدن فاضلة في الفضاء.

ما الذي تتوقعه للرواية المصرية في ظلّ الوضع الراهن؟

- لا توقعات. الرواية المصرية تتقدم جداً لكنها أيضاً تتقدم في العالم العربي.

وجود موضوعات سياسية في رواياتي لا يعني أنّها سياسية، لكنها محرّك من محركات شخصياتي

يبدو تأثير التيار الرجعي واضحاً في المجتمع الذي يعاد إليه أبطالك، هل هذا خطاب للنوستالجيا أم للتفكيك والتحليل؟

- لا أقصد شيئاً، لكن من المؤكّد أني أبحث عن حيل فنية للوجود الأفضل للبشر وإن كان داخل رواياتي. أنا وغيري من الكتّاب غير متوافقين أبداً روحياً مع ما يحدث حولهم، وهذا ليس ابن هذا الزمان أبداً، بل هكذا هم الكتّاب في كل زمان. أفلاطون منع دخول الشعراء إلى الجنّة أو إلى مدينته الفاضلة لأنهم لن يتوافقوا معها. هكذا هم المبدعون، لكنّ بعضهم يفسر ذلك سياسياً ويتّهمهم بما ليس فيهم ويملأ بهم سجونه للأسف.

انشغالك بالتكنولوجيا تحديداً وتوظيفها داخل النص واضح منذ روايتك «في كل أسبوع يوم جمعة» ويستكمل دوره في «السايكلوب»، هل يعتبر هذا انشغالاً بالمتلقّي الحديث؟

ــــ الميديا والتكنولوجيا ملمح رئيس في حياتنا، وأنا لست منفصلاً عن العالم، فكيف لا أستخدمها؟ الفن يجعل صاحبه شاباً لا يعترف بتقدم العمر أو هكذا يجب أن يكون.

تبدو فكرة إحياء شخصية من العالم الروائي، لتنسج رواية عن كاتبها، مجنونة، كيف بدأت الفكرة؟

ـــــ هي لم تبدأ كفكرة لكن كحالة وما زالت معي. بعد أن أنتهي من كتابة رواية أو قصة تظل الشخصيات معي في حياتي وأبحث عنها دائماً حولي وفي الشوارع، واكتشف أنها وهم وليست حقيقة.

لكن أظلّ بغير إرادة أبحث عنها حتى أنشغل بعمل آخر وشخصيات أخرى. لقد صار ما أكتبه هو الوطن كما أقول دائماً، وما حولي من حياة هو المنفى. وفي عام 2011، كتبت في شهر رمضان ثلاثين حكاية بعنوان «حكايات ساعة الإفطار» كنت أنشرها يومياً في جريدة «اليوم السابع»، وعند الحكاية الثلاثين توقفت وصارت الحكاية مختلفة. لقد وجد الكاتب أو الراوي التسع وعشرين شخصية للحكايات السابقة في بيته.

لقد أصبحوا حقيقة. بعد ذلك، كتبت قصة قصيرة أيضاً عن الكاتب الذي ظهرت له بعض شخصيات نسائه الجميلات وأخذنه إلى جبل عالٍ وعاشوا معاً. كنت أكتب ذلك لأتخلّص من هذا الإحساس العجيب الذي جعل حياتي هي ما أكتبه. وجاء اليوم لأكتب رواية، لكن شخصيتها الرئيسية ــ وبالمناسبة هو من يكتب الرواية ـــ مزج بين بعض شخصيات الروايات السابقة وشخصيات الواقع حوله. يكتب الكتاب عادة عن العائدين من زمن آخر إلى الزمن المعاصر، وأنا وجدت أنه من الأفضل لي وأنا على هذه الحال الروحية الصعبة أن أعيد شخصية من رواية بصرف النظر عن أي زمن. لم يكن الأمر جديداً بالنسبة إليّ، ولكنه أيضاً تعبير عن حالتي الروحية مع ما أكتبه وأعانيه بعد الكتابة.

الفن هو أن تكون اللغة بنت الزمن والمكان والشخصية

كيف استطعت تجديد لغتك والمحافظة عليها من عمل إلى آخر مواكبةً لروح العصر وطاقته؟

- منذ وقت مبكر وأنا أعرف ومقتنع بأن اللغة ليست أداة للحكي فقط، لكنها بنت الزمان والمكان والعصر. زمان الراوية ومكانها وعصرها. بنت شخصياتها أيضاً، وأعتقد أن هذا إسهام الكاتب الأفضل. الحكي سهل، لكن أن تكون اللغة بنت الزمن والمكان والشخصية، فهذا هو الفن. كما أن الإبداع صورة أكثر منه حكياً، لذلك أبحث عن الصورة أكثر من السرد العادي. والإيجاز أفضل من المط والتطويل. يعني من زمان، أفهم أو مقتنع أن السرد ــ رغم أنه في الأصل لغة ــ يمكن أن يستفيد من السينما والفن التشكيلي وهكذا.

اخترت داراً تونسية لنشر الرواية، لماذا ابتعدت عن سوق النشر المصري؟

- في بداية حياتي نشرت في بيروت وسوريا. قلت لماذا لا أفعل ذلك مرة أخرى. نشرت كثيراً في مصر وقلت أوسّع لغيري من المصريين، والآن لا حدود بين الكتب.

روائي المكان

يعدّ إبراهيم عبد المجيد أحد أكبر الكتاب المصريين الحاليين. صُنّفت روايته «لا أحد ينام في الإسكندرية» ضمن أفضل 100 رواية عالمية من قِبل موقع «ميوز ليست». كرس عبد المجيد رسالة ماجستيره لدراسة جماليات الدراما بين أرسطو وبريخت، ويتّضح تشرّبه للأساطير اليونانية والإغريقية في رواياته، حيث مساحة الفانتازيا التي يتحرك فيها مؤخراً إلى جانب توظيفه للأيقونات الأسطورية. هو أيضاً ينتمي إلى عالم الكتّاب الملحميّين. إلى جانب نجيب محفوظ من مصر، فذائقته لكتاب عالميين مثل دوستويفسكي وألبير كامو وكافكا، جعلته يعي ما يمثله الأدب في رسم حياة الشعوب.

في كتابه «ما وراء الكتابة» (الدار المصرية اللبنانية ـــــ 2014 و2015)، يحكي سيرته الطويلة في مشواره الروائي. فهو يروي مشوار كل رواية، كيف كتبت وما هي الأسرار التي عاشها كل نصّ على حدة. يقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء يتناول في كل فصل حيّزاً زمنياً مختلفاً في كتابته، وتراوح الكتب بين مدينتين هما الإسكندرية والقاهرة. تتجلّى في هذا الكتاب ذكرياته مع المدينتين وترعرعه في ظلّ نظام جمال عبد الناصر الذي كتب له خطاباً وهو طفل ليحصل منه على صورة شخصية للزعيم.

يحيلنا ذلك إلى تأسيس جيل الستينات ـــ الذي ينتمي إليه عبد المجيد زمنياً ـــ لرواية مصرية جديدة تقوم على محاولة كسر التابوه السياسي، وغلبة الهم الاجتماعي على الهم الذاتي في الكتابة، ووجود البطل في مجتمع مأزوم.

كما يقول عبد المجيد، إنّ عمله في السياسة في أول عمره أثر قليلاً على الكتابة وجعله يبتعد عن طموحاته في نظرة معينة تخصه في الأدب، لكنه قرر الابتعاد عن الحياة السياسية بشكل تنظيمي نهائياً في السبعينات. إذ كان ينتمي إلى الحزب الشيوعى المصري السرّي مع كلّ من عبده جبير، والكاتب محمد ناجي، والفنان عدلي فخري، الذين خرجوا معه من التنظيم عقب انتفاضة يناير ١٩٧٧ فى عهد السادات، يوم قررت الحكومة رفع أسعار السلع الاستهلاكية، ما أثار غضب الجماهير التي خرجت غاضبة إلى الشوارع. يحكى إنّه قال لنفسه «هناك عشرات يستطيعون حمل المنشورات وتوزيعها، لكن هناك دائماً أديب واحد أو فنان واحد، أنت لم تخلق للعمل الحزبي يا إبراهيم... الفن أبقى».

لذلك، بدأ بكتابة روايته «المسافات» (دار الشروق ـــ 1983) التي استطاع أن يخرج فيها حسّه الغرائبي أو غير الواقعي، متخلّصاً من الضغط السياسي المباشر إلى محاولة الكتابة عن العوالم الإنسانية الأرحب. يحكي عن شخصيات عديدة تتجاوز الـ 20 تسكن بيوتاً للعمّال، بعيداً عن المدينة. وعندما ينقطع وصول القطار إليها، تصبح معزولةً عن العالم.

ما يميز إبراهيم عبد المجيد وسط كتاب مصر البارزين من نجيب محفوظ أو صنع الله إبراهيم وإبراهيم أصلان وغيرهم من الأسماء المؤثرة، هي أنّ بطله الأساسي هو المكان، يركز عليه، فيغدو المحور الذي تدور حوله الشخصيات. ثلاثيته الشهيرة عن الإسكندرية («لا أحد ينام في الإسكندرية» و«طيور العنبر» و«الإسكندرية في غيمة») تؤرخ لعمر المدينة وساكنيها منذ بداية الحرب العالمية. وفي روايته «هنا القاهرة» (الدار المصرية اللبنانية)، يحكي عن البطل الشيوعي الذي أنهى دراسته الجامعية وانضمّ إلى حزب سرّي ولم يستطِع الاستمرار فيه. تزامن هذا مع تعرّضه لهجر صديقته التي ترتدي الحجاب وزواجها من آخر ثري في دلالة واضحة على تغيّر المدينة من خلال حبيبته، فيقرّر الهجرة إلى القاهرة. تدور أحداث الرواية في نهاية السبعينات التي تظلّ نقطة فارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ شخوص عبد المجيد، حيث صعود الإسلاميين ونفوذهم في المجتمع وحدوث تغير شكلي في الحريات، إلى جانب برنامج السادات الذي دعمهم ليظهر كرئيس مؤمن ويتخلّص من الشيوعيين وينهي مشروع عبد الناصر الإصلاحي الذي يقوم على دور الدولة بالأساس في تلبية حاجات المجتمع، واستبدله بانفتاح اقتصادي غير مدروس، ثم اختتمها بمعاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل بعد حرب 1973، وهو ما يشغل حيزاً كبيراً من روايته «هنا القاهرة»، ونتائج كل هذه الحقبة تظهر في كلّ روايات عبد المجيد.

هدى...