فهي من غير الكتابة مجرد «كائنات ناقصة». تبتكر كائنات عز الدين ذواتها على نحو مؤلم ومجازي، ثم تشكل عالماً ينبع من هذه الذوات، عالماً يصعب لحاق وهجهِ، رغم كونه انقطاعاً عن أي تصور مألوف للعالم، إلا أنّ الواقع يطلّ في صور معذبة وموحية ومكثفة، فيما روايات وملاحم قديمة تشكل المرجعية الأولى للتصورات كافة. إلا أنّ واقعاً مهدوراً يشف من بين الصفحات، نلمحهُ في مشهد شخص يُقتَل وهو يهتف بحياة الآمر بقتلهِ، في موت لا يرقّ أمام توسلات الحياة في عيون الأطفال، ومشهد رجال ونساء يتشبّثون بجذوع الأشجار علّها تنقذهم من جوع وعطش يفتك بهم، وفي امرأة بائسة فقدت أبناءها تحت الأنقاض. بهذا أنعشت عز الدين كثيرين في كيان واحدٍ؛ تحركه رغبة مؤرقة بمرافقة «المتروكين». بالتالي، نجد كتابتها استدعاءً لتاريخ جمعي غائم. إذ تستخدم الكتابة أداةً لترميم «حطام الأحداث والبشر». تنفي وجود جغرافيا بريئة من الفجائع، وتمنح نصوصها لأصوات تتردد في أصقاع الخوف والاغتراب والذهول. تضمر النصوص مشقة عقليّة لكائن متعدٍ على أدوار ما يحيط بهِ، يعاني من حساسية بالغة تدفع بهِ إلى أن يُنطِق الأشياء، يتنوع ويتعدد بتعدد الرؤى التي يرميها على الوجود، كأنّ في ذلك تأكيداً على «تلاشي الذات» في ذوات العناصر وفي آفاق المخيلة. إذ يخلق خصوماً ويَدّعي نشوب معارك بينه وبينهم، تتداخل هيئات افتراضية حداً يقود الكائن إلى التعثر في ذاتهِ، حد ضياع الحدود والتماهي مع خصومِ افترضهم ثمّ سرق ملكاتهم. عبر سلسلة اختلاقاتٍ مرتبطة بعملية الكتابة ذاتها، بدت الكاتبة كأنها تسعى إلى جعل واقعها الغريب حياً ومثيراً؛ تشيّده بتسميات ثمّ تملأ هذه التسميات بالمعاني وتمنحها وظائف تركيبية متصلة. هكذا تتوالى القصص وتتوالد من بعضها. تنقل «الرائي» بين واحة التيه وقلعة الشمس ثم تظهره في ظلال حلمٍ قديم، وتحاول باستخدامه فهم المبدع، الذي لا يأبه بتقييم الآخرين لهُ، ليظهر بصيغة معزولة، يلتحم بموضوعهِ، وينتمي بشكل كامل إلى اللغة. يتساءل القارئ حيال الشقاء الذي يسم عوالم الكاتبة، متذرعةً بالشك، ومأخوذة بالتضليل، يجد القارئ نفسهُ أمام تهيؤات وخداع ماكر، يبحث عن عالم يشبهه، لتخرج عز الدين أحاديث عن أناس منذورين للغياب، عن قتلى وعن غرباء. عبر هذه المناخات، يصبح هذا اللجوء اللغوي العسير مفهوماً، ويتوضح للقارئ أنّ كلّ ما يجده ما هو سوى قالبٌ صلدٌ ومتلبّد ابتدعته الكاتبة، كي تحكي أفكارها عن الكتابة والناس، عمّا تراه وعما يتسرب إليها من قراءات وذكريات مبهمة. وفي سعيها، كانت تواري الحياة ثمّ ترتّد لإظهارها وإخراجها من «ممالك الفناء».

كتابتها استدعاء لتاريخ جمعي غائم

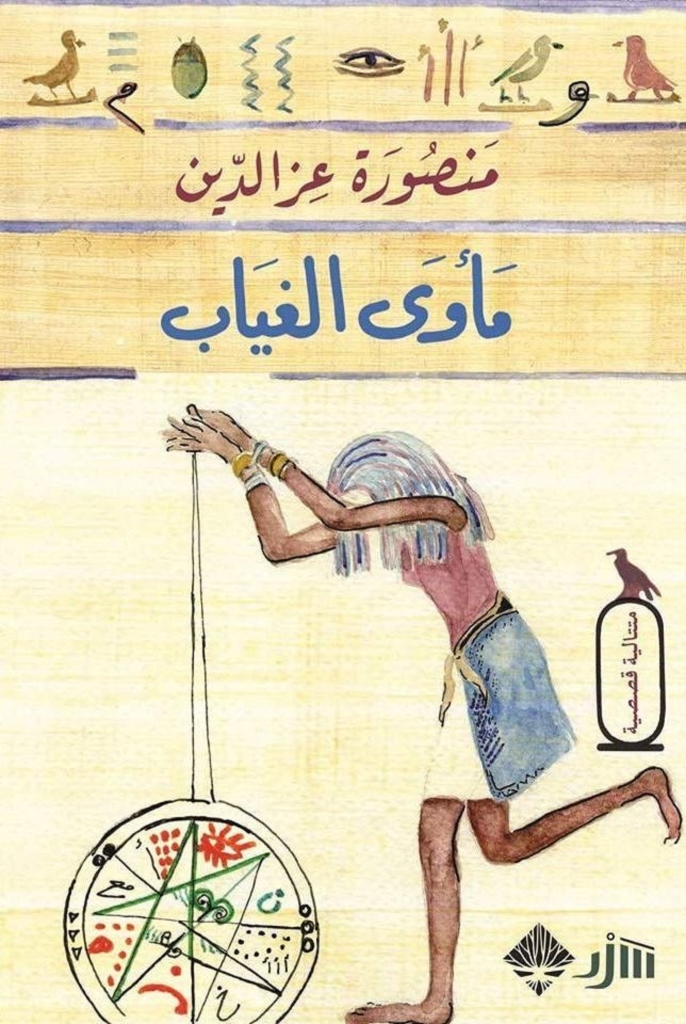

هكذا راحت الكلمات تظهر وتتعاقب إمّا على شكل هاوية أو مرساة. تحاول عز الدّين في قصة «ربة الطلاسم» تفسير الألغاز التي تراكمت انطلاقاً من هذه التسمية. تظهر ربة الطلاسم الربة «الآبقة الخطّاءة» التي تنتظر «رائياً حقيقياً» يخلصها من متاهات السرد العصيّة. إنّ اقتفاء آثار ربة الطلاسم هو خلاصة الرحلة التي تمثلها المتتالية القصصية. وعبر هذه الملاحقة التي لا تتم سوى بمحو الأثر، والانتماء إلى ما تصوغه الكلمات، وإلى ما تجترحه المخيلة على نحو أكثر جمالًا من أية حقيقية مجسدة، ترشح تلك الروح الواحدة التي تبحث عن كمالها. روح تسعى إلى التعرف إلى ذاتها لا إلى إصلاح العالم في غمرة شعور عام بالخسارة.

أرادت عز الدّين تعتيق غربتها من دون كلل، وأرادت من الكتابة أن تكون «تغييباً للصوت» في فضاء لا سبيل للتيقن من شيء فيهِ، ليصبحُ «الطريق الموصل لكل ما هو جوهري في الكون يمر عبر التحديق في الداخل». تخبر القارئ أنّ «اللغة قناع، والكلمات فخاخ والمسميات خديعة» وأنّ الأحداث والتحولات تحدث داخل الوعي، لتقتصر الكتابة على سحر الإخفاء، فالجميع يهرب من أفكاره إلى عوالم الآخرين، كأنّ عز الدين وهي تكتب عن الربة المستحيلة، كانت تدفع بصورة تلك المرأة التي تقبع في القبو خائفة إلى الغياب في مأوى من الخيال والوهم والعزاء.