تحضر الحرب بوجه صريح عبر تفاصيل حية على الجبهات، وراء المتاريس، وبين أصوات القذائف القريبة والدبابات المتفحّمة، بين الكمائن وأخطار القذائف، بين «ابتسامة المصيدة وطمأنينة الفريسة». نجد آلهةً لا يهزها قلق الموت وأهواله، دماً حامياً بين الجنود ونشيجاً مكتوماً في المنازل. ثمة صوت إنساني يجمع الضحايا إلى مصير واحدٍ، ويوحّد «ارتماءات الأمهات» وأدعيتهن في مشهد منسجم خربت رتابته الحرب، حتى ما يبدو رقصاً من بعيد ما هو سوى ارتجاف من البرد، وقد أحيلت مهمة السير من الأقدام إلى الركب والأكف. بينما يخاطب عدوّه بـ«يا أخي»، راحت الكلاب التي تحوم حول البيوت، تذكرهم جميعاً، بما لم يعد لهم. إذ تقمّص الغياب المنازل ورمى عليها أثواباً للرحيل والفقد. إنّ هوساً لحوحاً بإنكار الموت جعل من النصوص تمادياً في البوح، ما أفقد الشعر مرونته وحطّ من ألقهِ. إذ بات جبيلي يركن في نصوص عدة إلى سرديات حرة، كأن قائلها لا يرغب بأن يصحو، لأنّه ما أن يصحو حتى ينتبه إلى واقع يستدعي فراراً متواصلاً. لا تتسم النصوص بتعاقب صوري لغوي بقدر ما تمتثل إلى حكاية درامية بقدر متفاوت، إذا يقابل كلّ ضوءٍ فعل إغماض، قبل أن يقع الضوء على أشباههِ «ضوء.. إغماض/ ضوءٌ.. سكينٌ يحزّ رقبتك». يغيب الوقت تحت إشارات لمواعيد الجنازات، تغيب الجهات خلف البنادق وعلامات التيه، فيما حبيبات منتظرات يخطف الموت أحبتهن. يقسم الشاعر الموتى إلى صنفين، موتى بأردية بيضاء في المشافي وموتى يُسحَب لون وجوههم إثر رصاصة في الرأس. هكذا، يوزع عالمهُ لا بين خصوم في معركة وإنّما وفقاً لعرفٍ خاص، قبل أن يغادر الخصومة من حيث المبدأ، ويقطع بإرادة ما، سطوة الحرب عبر أحاديث خافتة تحفل بأصداء ذكورية عن التخلّي والإشهار، والفراغ الذي يملأ الأيام بأحلام قصيرة. أصوات خافتة تحكم يقيناً ما عاد يسعى إلى تفسير الحرب بغير «الحرب» وقد انتهى منها إلى مقولة وجدانية «أحب أن أعود/ لن أقتل أحداً كي أستحق الرجوع». تنحدر نصوص الديوان التي تمثل خلاصة من خوف ونجاة لترصد حياةً على الهامش، حياةً مشيدة بالحزن والآلام؛ إنكار لأوسمة وقبول لهزائم. ثمّ تعود لتسمو إلى محاكمة صارمة تنادي بعاطفة مبرمة، لا تكترث بغزل لفتاة الشاعر، وإنّما تكتفي بوصفها كما لو أنّها حرب أخرى «أنتِ هي أنتِ».

وحده جيش من النمل يُهزَم على يد طفلة تلهو بحذاء

ينفرد الديوان في ثلثه الأخير عن بقية أجزائه. فجبيلي الذي بدا أنّه يكتب لكي يفرغ ذاكرة متعبة، وللتخلص من «حسّ الامتلاء»، يعيد في الثلث الأخير نبضاً واعياً إلى شعره باعتماد جملٍ متعاقبة ومتسارعة أو بالاتكاء إلى حياة بصيغة ما عادت تعرف المفاجآت، تسير وفقاً لإيقاع هادئ؛ يربت على الأشياء، ويشيع صاحبها إلى وحدة عذبة خاض فيها رفاقاً وأحبة، بعدما تخلوا عن الآمال. بينما يخاطب ركوة القهوة بتحية الصباح، راح يصور نفسه: «تخرج من البيت/ تنسى المفتاح في الباب من الخارج/ وحين تذكره/ تفكّر أنّها خدعة جيدة/ لن يتذرّعوا بأنّهم أتوا ولم أكن/ وبعد مرور ثلاث ساعات تسحب المفتاح وتعيده إلى جيبك:/ -كان بارداً ووحيداً ينتظر قدومي، فأتيت-/ تلتفت إلى الخلف فجأة، كأن هناك من أتى/ لم يكن أحداً/ الباب أغلقه الهواء».

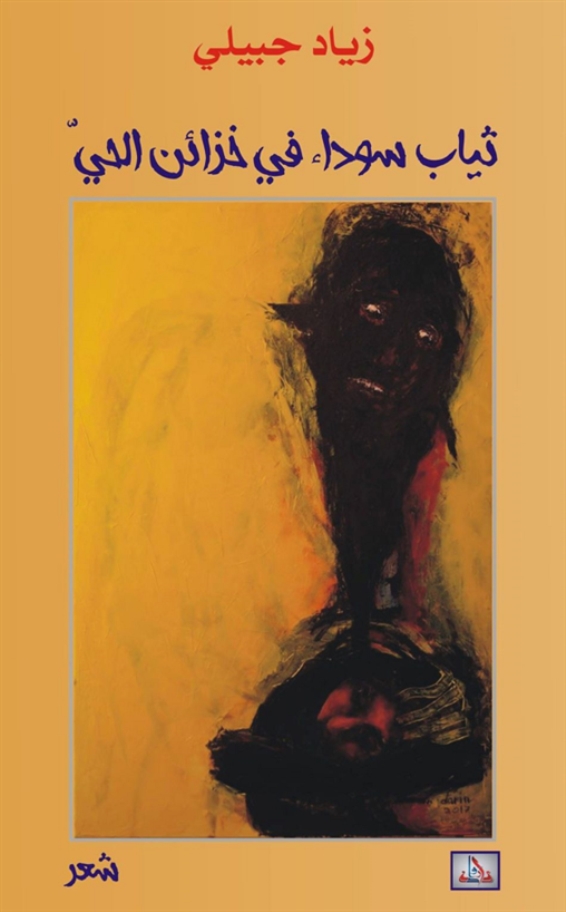

تظهر جيوشٌ بهيئات عدة في ثياب سوداء في خزائن الحيّ؛ جيوش مأزومة أو مهزومة، وجلّها جيوش متروكة في حرب تراكم السواد. أمّا في النهاية، وحده جيش من النمل يُهزَم على يد طفلة تلهو بحذاء، هو ما يوقظ فطرة الشاعر ويثريها.