تبدأ روايتك الجديدة «شهران لرلى» من سرير في المشفى. هناك مكان ثابت للمرض وآلام الجسد داخل الأدب. من وصف الأوبئة في الكتب المقدسة، الى استدعاء الطاعون والكوليرا في روايات كامو وماركيز، والسل في الأدب الرومانسي الى الاكتئاب من روسو إلى كافكا، وتمثلات الصرع في أدب دوستويفسكي، وصولاً إلى إرهاصات الجنون لدى آرتو وكافكا والأمراض المستعصية كالأيدز والسرطان الذي تخصص له فصلاً أولاً في روايتك من خلال الشهرين الممنوحين من الطبيب لزميلة قبل الموت. لماذا يشتبك المرض واعتلال الجسد بالأدب بهذا الشكل؟

- ترددت كثيراً قبل أن أكتب عن المستشفى وعن تجربتي فيها إثر إصابتي بحادث دهس. كان مبعث ترددي أن حكاية كهذه أكبر من أن تُكتب. هذا الإشراف على الموت و التجربة التي تتشارك فيها الغيبوبة والألم، هذه التجربة التي مرت دون أن تمر، وأمضيتها تقريباً في حال من الغياب ولم يبق من آثارها في نفسي وفي ذاكرتي الكثير، تراءى لي أن هذه التجربة هي على نحو ما طقس حياتي، تتصل بالمصير وبالمعنى لأنفسنا ولوجودنا. لم أظن أن شيئاً كهذا يمكن أن يُكتب، أو أن الكتابة يمكن أن تصل إليه، خاصة أني شبه غائب عنه، وأن أصدقائي الذين توقعوا أن أكتب عن التجربة، زادوني إصراراً على أن أبتعد عنها. يعرف من يقرأ الفصل الأول في «شهران لرلى»، أن هذه الكتابة لم تكن، وسرعان ما هربت منها إلى ما حولها، سرعان ما انتقلت الى رلى، أي خرجت من التجربة الشخصية كأنني شعرت أن شيئاً كهذا لا يمكن أن يكون شخصياً وأن من الأفضل أن لا نشخصنه. كذلك لا أظن أن الفصل الأول ينتمي حقاً إلى أدب المشافي أو إلى أدب الأمراض. ابتعدت قليلاً أو كثيراً عن قصة المرض، بل كان المرض في الفصل الأول يبدو ضبابياً وغائماً. أريد أن أقول إن كتابة المرض لم تكن في مشروعي الأول. بعدما تجلى المشروع، شمل ثلاثة أركان في حياتي: ركن السياسة، وركن الحب وركن الحياة والموت. يمكنني القول إن الفصل الأول هو فصل الحياة والموت.

الكتابة هي نوع من الحياة المعلقة، الحياة الموقوفة كما يقول وضاح شرارة حول المدينة الموقوفة

«شهرا رلى هما عقوبة توازي الحياة كلها. قال ناظم إن علينا في الستين أن نبدأ التفكير جدياً في الانتحار». هكذا تقول في الفصل الأول من الرواية. هل تواجه هذه الطاقة السوداء للمرض والموت بأنك «قادر على الكتابة وهي الآن بقية من ميراث الحياة المتروك لي؟» هل الكتابة مقاومة للمرض، أم أن الأدب هو المرض ذاته؟ آرتو مثلاً كان يصف المسرح بالطاعون الذي يخرج الدمل من الجسد ويدفع البشر لرؤية حقيقتهم كما هي؟

- كلام ناظم ليس كلامي ولو بدا أني أتبناه، لأن الكتابة هي غير الانتحار. الكتابة نوع من الحياة المعلقة، الحياة الموقوفة كما يقول وضاح شرارة حول المدينة الموقوفة. ما فاجأني بعد الحادث والخروج منه، هو هذه القابلية للكتابة. كنت أظن أن حادثاً مميتاً كالذي تعرضت له يمكن أن يقضي على الكتابة. وحينما وجدت أن السبيل الوحيد الذي بقي لي من الماضي هو أن أكتب، حين تبين لي أن الكتابة يمكن أن تكون ابتعاداً عن الحادث وعن عواقبه، خرجت منه بشعور قوي بالموت. أنا الآن لا أزال كذلك، لكن هذا الموت يبدو خصباً إلى درجة أن الأدب قد يخرج منه. يبدو الموت مرضاً كما ذكَرَت مارغريت دوراس، والتفكير به كذلك. قد يكون الموت خصباً بحيث أن الهروب منه يشبه التغلغل فيه، بحيث أن الهروب والتغلغل هما الكتابة؛ التغلغل هو نوع من الهروب: نحن ندخل في فكرة الموت الى الحد الذي نجدها قد استحالت موضوعاً، قد استحالت شيئاً خارجنا.

«الأدب ليس من شأن الآلهة لأن الحقيقة لا تقال أدباً». تذكر في أكثر من موضع في الكتاب الدكتور داهش بطاقته الروحية العجيبة الذي كان مقلداً ركيكاً للغة جبران خليل جبران. هل يسمو الشعراء والأدباء على الآلهة حين يصنعون الأعاجيب في اللغة؟ هلا فصلت لنا قليلاً في هذه المتناقضة؟

- هذا تأمل في الدين لا في الأدب. الدين الذي يبدو في جانب منه إيعازاً أو ادعاء حقيقة بدل من أن يكون أدباً. لطالما فكَّرت في صلة الأدب بالحقيقة، وتراءى لي أن الأدب لا يقال كحقيقة بل كأدب. الحقيقة لا تحتاج إلى الأدب والدين في جانب منه ـــ كما فكرت بداهش ـــ ليس أدباً، بالعكس، إنه بعيد عن الأدب بُعد الحقيقة عنه. هذا جزء من تأمل شخص شكاك، يعود من وقت الى آخر إلى التفكير في الدين والمقارنة بين الدين والعلم، بين الدين والحق. أنا أظن أنني أقل من أن أحسم موضوعاً كهذا. لست من هؤلاء الذين يظنون أن الإلحاد يمكن أن يكون ديناً، أو يعتبرون أن الإلحاد صفة تقدم، لست مع هذا الرأي ولست ضده. أظن أن هذا الرأي مثل الكثير من الآراء لا يفعل سوى أن يشوشني. عند نقطة كهذه، تبدو الحياة نفسها مفتقرة إلى الحقيقة. تبدو الحقيقة شيئاً أكبر من الحياة نفسها، ونبدو كلنا أقل من الحقيقة أو أننا كلنا غير حقيقيين إلى حد ما، وأن الحياة لا تجعلنا حقيقيين. الكتابة هي نوع من هذا اللعب، من اللاحقيقة المبتكرة.

الفصل الثاني من الرواية الذي يحمل عنوان «أغنية لنفسي»، هو أشبه بسيرة غرامية. ما الذي أردتَ قوله من خلاله؟ وماذا عن العنوان الذي يشبه عنوان قصيدة لوالت ويتمان؟

- أردتُ من الفصل الثاني أن أقول الحب كركن من أركان حياتي. أعتبر نفسي رجلاً يكتب ويحب. السياسة لم تكن ركناً دائماً بل عابراً، ولقد عبرتُ في السياسة وأعطيتها سنوات طويلة من عمري، لكنني لم أكن ولا مرة مخلصاً لها، ولا مرة كنت سياسياً حقيقياً. لقد كانت السياسة كالأدب لعبة، لكن الأدب يبقى حاجة بالنسبة لي، أتكلم عن نفسي ولا أعمِّم، حاجة شخص يحتاج إلى أن يبتكر غاية لحياته. الحب كان سبباً للحياة أيضاً، أتحدث عن الأدب والحب كأسباب لست متأكداً من أنها تفضي إلى شيء. لكننا نبتكر ونستثمر فيها ونعطي لحياتنا مساراً وزمناً. الأدب والحب هما هذا الزمن الذي نبتكره ونعطيه للحياة. بالنسبة إلى العنوان فقد وضَعتُه بعد الفراغ من الفصل أو في غضون كتابته. قلت في البداية إنني كنت أرتل القرآن لأجتذب الفتاة في الأعلى، هذا الترتيل تحول في ما بعد إلى لعبة كاملة أو إلى أدب. في ترتيلي وأدبي، لا أفعل شيئاً سوى أن أغني لنفسي. لأنتبه إلى أن غنائي لا يفعل شيئاً سوى أن يكفيني أنا. الصلة بين عنوان الفصل ووايتمان، جاءت من قبيل المصادفة لا غير.

في الفصل الثالث بعنوان «الصاحب»، يبدو كأننا انتقلنا من الحديث عن المرض الفيزيولوجي والشخصي إلى المرض الاجتماعي والإيديولوجي المتمثل في السياسة والأحزاب. تتحدث عن كائن سياسي «يتحول الى أكياس من لحم وإلى ماكينات»، «الخيال الذي ينشط في أول الانتماء سرعان ما يذبل»... هل خلاصة العمل السياسي وتجربة العمل «الثوري» قاتمة الى هذا الحد؟

- أقول عن السياسة ما أقوله عن كل شيء في حياتي، إنها كانت عابرة. كل شيء مررت فيه لم يكن ملزماً أو وطيداً وراسخاً بقدر ما ظننت حينها. حياتي أنا وربما حياة الآخرين ليست سوى هذا التنقل من عابر إلى عابر، ومن لا شيء إلى لا شيء. ما أقوله هو نفي لكل مزاعم يُفهَم منها أننا نتأمل أو نفكر أو نبحث عن الحقيقة أو نوطد مكاناً لأنفسنا ونجد معنى لذواتنا عبر السياسة. يخطر لي فقط حين يتعلق الأمر بالسياسة أنها إلى حد كبير اصطناع البحر. اصطناع كامل يقوم بدرجة أولى على ادعاء حين نستيقظ منه يكون قد انتهى زمنه. ربما تكون السياسة أيضاً أغنية لأنفسنا فحسب. قد تكون السياسة نوعاً من الدين أو التحايل عليه. أنا من جيل غرق فيهاـ ومن هنا تشبيهها باصطناع البحرـ واستثمر ردحاً من حياته فيها. جيلٌ كان يظن القومية والوحدة والاشتراكية أركاناً للوجود. الآن أظن أنني لست بحاجة لأي مثال لأقول بأن السياسة هي هرج كامل وأنها على نحو أو آخر ضوضاؤنا الخاصة. هذا لا يعني شيئاً، فمن يتنكر للموروث الديني الذي وُلِد عليه، لا بد له أن يشعر أن العقيدة السياسية هي أيضاً شيء لا يصدَّق. كنت ماركسياً طيلة فترة كاملة وقرأت عديداً من مؤلفات الماركسية والآن أرى أن هذا الأمر جميل لكنه جميل كأدب، ككتابة. ماركس لا يزال يغريني ككاتب، ألتوسير عندما قرأت كتابه «المستقبل يدوم طويلاً» الذي نشر بعد وفاته، كنت أمام لعبة، وكونه لعبة هو أجمل من أن يكون حقيقة.

من هو «الصاحب»؟ هل هو عبارة عن اعطاء لحم ودم للإيديولوجيا والآلة الدعائية التي «تنزع ما في داخلنا وتحشي مكانه أشياء لا تخصنا فعلاً»، كما تقول حرفياً في هذا الفصل؟

- أول ما يلفت في فصل «الصاحب» هو الكلمة ذاتها. الصاحب هو صاحب الأمر، صاحب المذهب. صاحب الرؤية. تبدو هذه التسمية شبه خارجة من الدين، والصاحب بكل إبهام هذه التسمية وضبابيتها، يبدو فعلاً أنه غير حقيقي وموجود خارج الحقيقة. هو بهذا المعنى ما يشبه إلى حد كبير الأب أو البابا. هو في لحظة ما من يدير الأمور من حيث لا يفعل شيئاً، كأنه يدير الأمور بعينيه. هو اللحظة التي توحدنا نحن المتفرقين، الرؤية التي تجمعنا وليست من صنعنا بل قد صُنِعَت لنا. الصاحب هو صاحب عقيدة نتركه ليلعب بنا، والحقيقة هي أننا نلعب بأنفسنا، هو الفكرة التي نعتنقها جينياً قبل أن نشعر بأنها مجرد فكرة وزنها أقل من أن تكون دِيناً.

«كنا بعشرين مثقفاً جيداً قادرين على أن نصنع تنظيماً. عشرين مثقفاً محترفاً يكاد كل واحد منهم أن يكون حزباً». ألم يكن ذلك من دلائل العافية في تلك الحقبة الزمنية، حيث يتصدر المثقفون ــ بحسب التصنيف الافلاطوني ـــ المشهد السياسي والفكري، مقارنة بما نشاهده اليوم من طلاق بين الأحزاب المهيمنة والثقافة؟

- في الفترة التي شببنا فيها، كنا نعتبر أن الثقافة هي مستقبلنا وأننا نولد مثقفين وأننا نغدو مثقفين بفعل الزمن والإرادة والمصير. كنا نغدو مثقفين من حيث لا نحتسب ولغتنا وكلامنا وصورنا تأتي كلها من هذا المكان الغامض الذي يظل غامضاً، وإن كان يتضح أكثر فأكثر وهو الثقافة. كنا في ذلك الحين نكتسب لغة، والثقافة هي نوع من اللغة. المثقفون كانوا أصحاب لغات، وكنا نتقمص أحياناً هذه اللغات وننتقل من لغة الى لغة، من مثقف إلى مثقف، وهذا ما كان يفاجئنا في أنفسنا. كنا مفاجأة أنفسنا وكنا بدون علم نصبح ألسنة ماهرة وصناع حقائق. هذا الأمر لم يكن ليخفى علينا. نرجسيتنا هذه كانت لعبتنا في ذلك الوقت. كنا نعلم أننا أنصاف متعلمين، وأنصاف مفكرين، لكن من باب التمثيل والمسرح، كنا نتكلم كصناع فكرة وحياة ورأي. هذا بالطبع كان جميلاً، أن نكون لاعبين بالوهم إلى هذا الحد، لأن هذا الوهم كان جميلاً أيضاً ولم يكن مكلفاً وسيئاً وحقيراً. لم نكن في ذلك الوقت حقيرين ومضلِّلين. كنا فقط نصحو على أنفسنا، ونتذوقها ونجد فجأة هذه القدرة على أن نكون مع الآخرين في سياق واحد ولغة واحدة.

لست من هؤلاء الذين يظنون أن الإلحاد يمكن أن يكون ديناً، أو يعتبرون أن الإلحاد صفة تقدُّم

تقول في الفصل الثالث بأن المعارك السياسية أعطتكم المقدرة على التكلم عند مفارق محلية وعالمية و«أن نشعر عند كل مفرق بأننا نؤسس ونجد ونبتكر. لقد ابتكرنا الجملة السياسية التي كان الآخرون يفتقدونها ويحلون محلها التكاتف الشعبوي». لماذا انسحب مثقفو اليسار ومنظروه اليوم من كل سجال سياسي وثقافي؟ هل نحن بحاجة لجملة سياسية جديدة ومؤسِّسة ومبتكرة، أم لم يعد لليسار ومفكريه من كلمة تقال أمام رأسمالية البنوك وملوك الطوائف؟

- بودي أن أقول أن الذي يحدث اليوم هو نوع من الانتقال شبه الايديولوجي، شبه المادي. لقد انتقلت الحياة من صوَر إلى صوَر، من مادة إلى مادة جديدة، أننا بدون انتباه انتقلنا إلى حيث لا نعرف إن كان هذا تقدماً أو تخلفاً. لا أريد أن أصف ما جرى أو أن أحاكمه رغم أنني أكره ما جرى، وأعيش الآن كما تعيش أنت غالباً، كما يعيش كثيرون منا في عالم نكرهه. إنه عالم لا نستطيع أن نبتكر فيه، لا من أنفسنا ولا من غيرنا، إنه عالم مكشوف ومفتضح إلى حد كبير، عالم من القناعة المذلة، ومن العوَز والحاجة المذِلَّيْن أيضاً، ومن العجز عن أن نفاجئ أحداً أو أنفسنا غالباً. نحن نعيش في عالم كنا نظن من قبل أنه القاع ونحسب أنه وراءنا وأننا تخلصنا منه. الآن لا يمكننا أن نتكلم عن أنفسنا إلا كأشياء موجودة ومنسقة في هندسة وتصميم لا نعرفه ولا نستطيع أن نتحكم بتفاصيله. هذا العالم اليوم معطى لنا من دون إرادة، من دون أن يكون لنا يد فيه ونحن نحاول ما أمكن أن نتخلص من هذه الفكرة بالكتابة أحياناً والأدب، فكرة أننا موجودون حيث لا نعرف ولا نحب أن نكون.

الفصلان الأخيران «البدانة الرائعة» و«الاصبع الزائدة»، كأنهما يعيدان وصل الفصول الأولى بطريقة فانتازية. لكن ومن العناوين، تعود الى الجسد لربط ما هو زائد فيه بالعلاقة بين الرجل والمرأة في حالة البدانة، وبالتأثير الايديولوجي لإصبع الزعيم (الزائد) على الجموع ووعيها. ماذا أردت القول في الفصلين الأخيرين؟

- أتحدث هنا عن الأسرار ولست أجد في العنوانين الأخيرين سوى ما يمت إلى هذه الأسرار. الإصبع الزائدة غير البدانة الرائعة، لكنّ الاثنين هما فائضان عنا وعن وجودنا وأنفسنا. هو نوع من الفيض الذي يتخذ شكلاً مادياً وهذا الشكل الماضي هو أيضاً لغز. عندما نحول البدانة الى لغز وكذلك الإصبع، بهذا المعنى نصنع الأسرار. الشعر ليس شيئاً آخر؛ حين نقرأ قصيدة فهي مستودع للأسرار ونجد أن الشعر هو نوع من ميتافيزيك خاص وشخصي. بالعودة لسؤالك، كتبت الفصل الأول ولم أكن أفكر إلا بإفراز مناخ يملأ نفسي وعقلي وينبغي أن أتخلص منه في مكان ما. كتبت هذا الفصل بسلاسة مدهشة كأنني لم أفكر به، كأنه ينهمر عليّ، ثم ضمن هذا الشعور بأنني في حياتي أَبني علي ركني الكتابة والحب. في هذين الفصلين الأولين، أقول بشكل أو بآخر حيرتي الشخصية أمام وجودي والمعنى الذي أعطي لهذا الوجود. ثلاثة فصول أولى كانت دعائم وجود، لكن في النهاية وجدت أنني أكتب روايتي في أماكن متفرقة حيث أنا، مواضع وجودي، وهذا ما كان يحتاج إلى أدب وحبكة. الفصلان الأخيران هما ابتكار حبكة تنتقل من الدعائم الثلاثة إلى لعبة الفنتازيا. أجد في الفصلين الأخيرين أنني اخترعت شيئاً أكبر مما قلته في الفصلين الأولين وفي فصل السياسة. لقد كانا ابتكاراً بينما كانت الفصول السابقة نحتاً في أمر قائم وموجود.

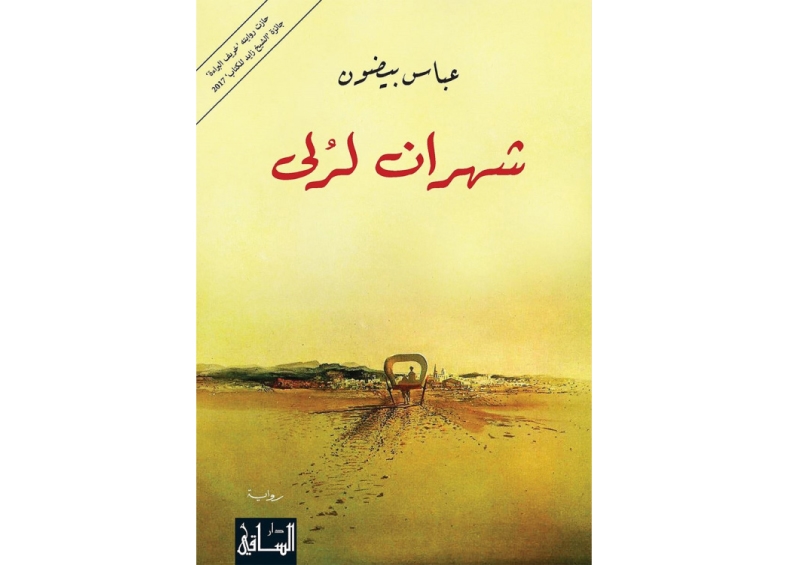

هل «شهران لرلى» هو عبارة عن سيرة غرامية وسياسية لعباس بيضون؟

- لا نستطيع أن نعفي أياً مما نكتبه من أنفسنا وشخصياتنا وحيواتنا. لكن السيرة هي صناعة نصب أو بورتريه شخصي ليس في «شهران لرلي» أي شيء منه. إذ إنك تنهي الكتاب ولا تعرف من هو الراوي بل تعرف أنه اختبر هنا وهناك، والتقى بفلان وفلان وعلم عن كذا وكذا لكننا لا نعرف أي بورتريه له وبصورة خاصة لا نجد له حياة منتظمة، بل نعرفه بشكل عابر. هناك شخص يعيش حياة كأنها ليست حياته ويقع على غير أشيائه، إنه فقط راوية ومتنقل ومتفرج على نفسه وحياته.

«في الكتابة كلنا مجانين. إننا نتلقى فحسب هذه اللغة الأخرى، لا نتلقاها لكنها تندس في كلامنا». اشرح لنا هذه العلاقة بين الكتابة والجنون.

- كلنا مجانين لأننا جميعاً نخترع ونتغذى من اللاشيء. الشعر الذي هو اختراع لميتافيزيك شخصي يحتاج أكثر إلى أن نكون خارج أنفسنا وأن نكون على درجة من اللامعقولية والاختراع. نحن إذن نخترع جنوننا، وهو ما ينطبق على الكتابة ككل، بما فيها النقد. كنا نظن النقد هو علم، لكنه بالحقيقة استلهام؛ ما نسميه جنوناً لا يعني مرضاً أو بارانويا ونرجسية، بل يعني القدرة على التصور والاختراع، وما نسميه هذياناً أحياناً هو القدرة على أن نكون خارج الأشياء.

ما هو جديدك بعد «شهرين لرلى»؟

- جديدي هو رواية لم أجد لها اسماً بعد، قد اسميها بالدارجة اللبنانية «الولا شي»، ومجموعة شعرية تصدر العام المقبل قد يكون عنوانها «أجمل من محتضر».