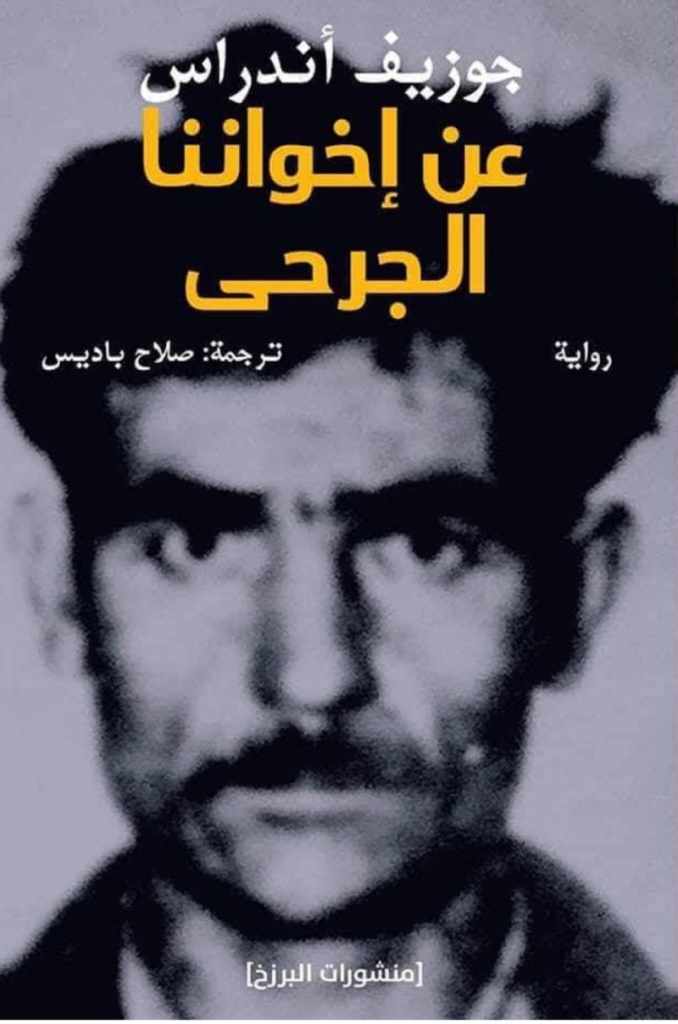

هذان الشابان هما الروائي الفرنسي جوزيف أندراس (1984) صاحب رواية De nos frères blessés («أكت سود»/ فرنسا، و«البرزخ»/ الجزائر ــ 2016)، الفائزة بـ «جائزة غونكور» (2016) التي رفض الكاتب تسلمها أو حتى التعليق عليها أو على الرواية إعلامياً، خلافاً للتقاليد الفرنسية. بدل ذلك، اكتفى بتقديم «نص» سيعرف طريقه إلى الخلود إذ كان جديراً به فعلاً، عبر القراءة ومن دون الحاجة إلى «بذخ» الميديا والصالونات الأدبية الغربية التي تسعى - أحياناً - إلى توظيف لمعان الأدب لأغراض أخرى. أما الشاب الثاني، فهو الشاعر الجزائري صلاح باديس (1994) صاحب ديوان «ضجر البواخر» («منشورات المتوسط»/ إيطاليا ــ 2016)، الذي استطاع ببراعة قُرصان مرعوب من ضجر الأمكنة، تكثيف سيرة «العالقين بين الضفتين» في 18 قصيدة شعرية.

تلك السيرة التي يُحاول جوزيف أندراس أيضاً، استعادة أحد وجوهها في روايته التي ترجمها صلاح باديس إلى العربية تحت عنوان «عن إخواننا الجرحى» (البرزخ ـ الجزائر). يستعيده أندراس عبر جمع شظايا لحظة إعدام المناضل الشيوعي فرنان إيفتون، مُحيطاً بكل تفاصيلها على بعد 60 عاماً. هكذا يحرّرها من سطوة النسيان ويبعث في الحكاية النائمة على رفوف الأرشيف الباردة «جذوة» تلهب روح الأوجاع وتبث فيها صوتاً «متأخراً»، بعدما كان صاحبها «لا يرغب في البكاء» لأن «التعذيب جففه»، وأحاله إلى «روح فارغة، سُلِبت كل عاطفة».

في الطبعة العربية للرواية، يُحافظ المترجِم على روح النص المكثف بشعرية عالية في وصف الفضاء المكاني وقصة الحب بين إيفتون وهيلين الجميلة التي يُعتق شتات الحروب والعشق سحرها وكبرياءها. لا تفقد تلك اللغة مرونتها وهي تعيد تشكيل الممارسات الوحشيّة لفرنسا في الجزائر، التي عرضها جوزيف أندراس كما وصفها فرانس فانون (1925-1961): «محو الاستعمار حين يُعرض عارياً، يكشف من خلال مساماته كلها، عن رصاصات حُمر وخناجر دامية».

رواية أندراس تضع القيم الفرنسية العليا أمام اختبار عسير في مدينة الجزائر التي عمرتها بمعايير أوروبية على الضفة «الجنوبية». سيسقط قناع «التعمير» سريعاً ويبلغ العنف مداه ويلبس التطرّف أدواراً تعجز العدالة عن مجابهتها، وأحياناً تتقصد ذلك «العجز»، كما حدث مع إيفتون الأوروبي الذي آمن بحق العرب في المساواة مع بني جلدته (إخوته الحقيقيين في وجهة النظر الكولونيالية). وقد أعدِم لمجرد التفكير في التضامن بوضع قنبلة في مبنى شاغر للفت نظر المركز إلى مطلب الآخر/ المُستعمَر «الوقح» الحالم بالحرية.

ثمّة وقائع تاريخية حقيقية، يقوم الروائي عبرها بعملية تفكيك عميقة لمستويين أساسيين، ما دفع المترجم إلى تجنب النمط المكرس حيث ينحت في اللغة العربية للحفاظ عليها. المستوى الأول هو مفهوم «الانتماء» بكل ما يحمل من شعور بالمواطنة والأخوة، وغيرهما من الأمور التي أُعدم من أجلها إيفتون. في أحد مقاطع الرواية، يسترجع الأخير ما كان يقوله صديقه المناضل الأوروبي الجزائري هنري مايو (اغتالته القوات الفرنسية في المرحلة ذاتها) الذي يَعتبره شقيقه - غير البيولوجي - بعدما عاشا في الحي ذاته وانتمى كلاهما إلى الحزب الشيوعي الجزائري. يتذكره وهو يردد «لست مسلماً، لكني جزائري من أصل أوروبي، أعتبر الجزائر وطني، أعتبر أني مُلزم تجاهها بالواجبات نفسها مثل كل أبنائها، في الوقت الذي انتفض فيه الشعب الجزائري كي يُحرر أرضه الوطنية من استعباد المستعمِر. مكاني إلى جانب أولئك الذين التزموا بالنضال التحرري». أما إيفتون نفسه الذي يُحاكم سياسياً على «جريمة من دون ضحايا»، فيُعدم حتى تنجح فزّاعة القانون في خلق أمثولة لمواجهة الأحداث التي كانت تعرفها مدينة الجزائر في تلك اللحظة وتستهدف الأوروبيين في إطار «ثورة التحرير»، خاصة «تفجير الميلك بار» الشهير. يقف إيفتون بكل ثقة أمام القاضي وتحت عنف ومراقبة العيون الأوروبية الكثيرة التي حضرت المحاكمة لترى سحنة «الخائن»، يشرح الأسباب التي جعلته يضع القنبلة: «قررت هذا لأني أعتبر نفسي جزائرياً معنياً بالنضال الذي يقوده الشعب الجزائري، ليس من العدل، أن يبقى الفرنسيون خارج هذا الصراع. أحب فرنسا، أحبها جداً، أحبها للغاية، لكن ما لا أحبه هو المستعمِرون». وهنا يظهر المستوى التفكيكي الثاني، وهو سقوط قيم العدالة الفرنسية التي تستحيل مجرد «أكاذيب» تفضحها الممارسة العنيفة والاستعلائية خارج تراب الجمهورية، التي على المؤمنين بها أيضاً النضال من أجل كشفها. يصف الكاتب الازدواجية القيمية لفرنسا بدقّة في استرجاع بطله لمشهد أحداث 8 أيّار (مايو) عام 1945 التي كانت الشرارة التي أسّست للثورة الجزائرية بعد قرابة عقد من الزمن، حيث قُتل آلاف المتظاهرين الذين طالبوا بالمساواة في الحقوق السياسية لحملهم العلم الجزائري. يروي فرنان لحبيبته هيلين ما حدث بكثير من الدهشة: «حكايات تجعلك لا تنامين، بشر أحياء يحرقون بالبنزين، محاصيل منهوبة، أجساد مرمية في الآبار، هكذا يؤخذون ويرمون، يذيبونهم في الأفران، الأطفال، النساء، الجميع، الجيش أطلق النار على كل شيء يتحرك كي يسحق الاحتجاج. ليس الجيش فقط، كان هناك مُعمرون ورجال ميليشيات أيضاً، كل هذا العالم الصغير ساند بعضه، كانت رقصة مقدسة!». هكذا قابلت دولة الحرية والمساواة والأخوة مطلب الجزائريين، بل أكثر من ذلك بحسب إيفتون: «الموت شيء، لكن الذل شيء آخر، يدخل عميقاً تحت الجلد، يضع بذرات الغضب الصغيرة ويتمكّن من أجيال بكاملها. أتذكر قصة أخبروني بها، حدثت في مالبو، لا يوجد فيها دم، لكن يمكن أن يكون هذا أسوأ، الدم يجف بسرعة أكبر من العار: أجبروا العرب على الركوع أمام العلم ثلاثي الألوان وترديد نحن كلاب، فرحات عباس كلب، عباس أحد زعمائهم، وفوق هذا هو رجل مُعتدل، يلبس ربطة عنق، ولا يريد حتى الاستقلال الكامل يطلب العدالة فقط!».

تستدعي الرواية فرنان إيفتون الذي أعدم بسبب مساهمته في الثورة

لا يمكن قراءة هذه الرواية من دون استحضار الكثير من النضالات الإنسانية من أجل تحرير الجزائر. إذ إن «محو الاستعمار» كما يقول فانون «لا يمكن أن يعبر عبوراً دون أن يلاحظه أحد، لأنه يتناول الوجود، لأنه يغيره تغييراً أساسياً، لأن أناساً مشاهدين يسحقهم أن ليس لهم ماهية، يأتي محو الاستعمار ويحيلهم إلى فاعلين ممتازين يدخلون التاريخ دخولاً رائعاً، لأنه يبث في الوجود إيقاعاً خاصاً يجيء به الرجال الجدد، ويحمل إلى الوجود لغة خاصة وإنسانية جديدة». هذا هو بالتحديد صوت «عن إخواننا الجرحى»، الذي يعود بإيفتون، بعد ستين عاماً دامياً، في محاولة لتجريده من الإنسانية كما قال سارتر (1905-1980) «لدمغه بعار بيع إخوانه». إنه يعود من باب التاريخ الذي يتحدث عنه فانون، ذلك اليتيم ابن العامل الأوروبي (من الهامش) الذي يقطن حياً مختلطاً لا ينعم فيه إلا بالمحبة. سيتحول بسببها في لحظة ما إلى «قناع جثة على جسد أسير» جراء التعذيب القاسي والاستنطاق الوحشي للمظليين، لينتقل إلى «فاعل ممتاز» رغم الجراح والأوجاع في الدفاع عن القيم العليا التي فشل بلده الأم في احترامها. يواجه تلك الفظاعة التي يقول الكاتب إنّ «للأبجدية حياءها، الرعب يُذعن أمام ستة وعشرين حرفاً صغيراً». لحظة تُحيل القارئ إلى المقالات المهربة للمناضل الصحافي هنري علاق (1939-2013) حول جلسات التعذيب المرعبة في السجون الجزائرية للثوار في الجزائر.

تختصر هذه الرواية الصغيرة الحجم (حوالى 160 صفحة) سيرة إنسانية مُعقدة تكشف عن أوجه البشرية المتعددة: أكثرها وحشية وعنفاً ودونية واحتقاراً للآخر إلى حد التصفية والإذلال لأنه فكر في «الندية»، وعلى النقيض، أكثرها سمواً إلى درجة مواجهة كل أنواع التعذيب من أجل الأخوة: «كل جسم فرنان الآن محروق تقريباً، كل عضو، كل مساحة، كل قطعة لحم أبيض كانت قد مرت عليها الكهرباء». ومع هذا يقول لنفسه «يجب أن أتماسك، أتماسك جيداً، ألا أقول شيئاً، ألا أستسلم، على الأقل أترك الوقت للرفاق كي يختفوا!».