تعثُّر توسيع نظام العقوبات باتجاه روسيا

قبل الأزمة الأوكرانية، لم يكن ثمّة تعقيدات مماثلة في التبادلات التجارية بين الدول، وكان استخدام العقوبات محصوراً بالمواجهات مع دول بعينها. وهي غالباً ما تكون، ذات اقتصاد صغير أو إقليمي، ما يجعل تأثير نظام العقوبات مقتصراً عليها، دون باقي الدول النامية. فالعقوبات على العراق وسوريا وليبيا وإيران وكوبا، والتي امتدّ تطبيقها لسنوات، لم تتسبَّب يوماً، بحصول اضطرابات في الإمدادات أو سلاسل التوريد، حتى على مستوى الأقاليم المجاورة لها. وهو ما أطال من أَمَد هذه الإجراءات القسرية، وحوَّلها لاحقاً إلى «نموذج» لكيفية جعل بلد يعاني أو ينهار اقتصادياً، من دون أن يكون هنالك أيّ تداعيات مباشرة لهذا الانهيار على الأقاليم المجاورة، لا سيّما لجهة السهولة في تدفُّق السلع والخدمات والرساميل واليد العاملة، بعيداً من الدولة المعاقَبة.

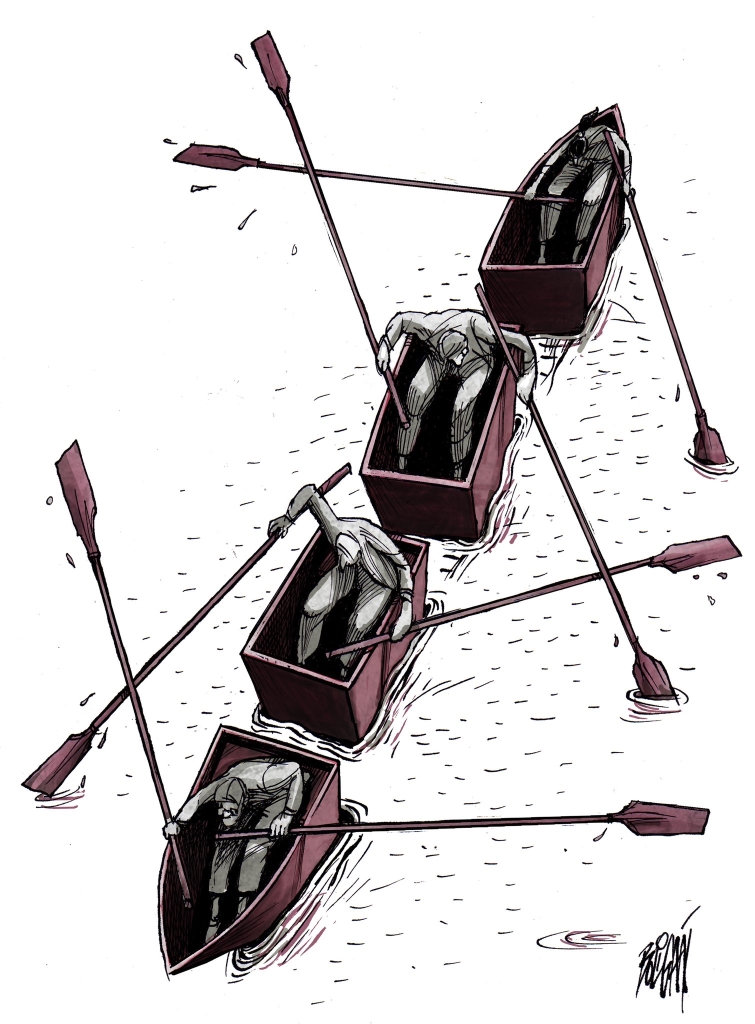

النجاح في فصل المواجهة الجيوسياسية هنا، عن الترابط الاقتصادي الإقليمي، أغرى الغرب بنقل المحاولة، بعد توسيعِها، إلى نُظُم تتبنّى الموقف الجيوسياسي نفسه منه، ولكنها أكبر، وذات امتداد وثِقَل دولي، كبيرين، على أمَل أن تكون النتائج، لا نقول مماثلة، إنما في النطاق ذاته، من التدمير عبر الاقتصاد. هكذا، لم تأخُذ المنهجية الخاصّة بنظام العقوبات، بالاعتبار، لدى انتقالها إلى روسيا، ليس فقط اختلاف السياق، عن الدول الأخرى التي فُرِضت عليها عقوبات مشابهة، بل أيضاً، حجم الترابط بين الاقتصاد الروسي، ونظيره العالمي، حتى في الغرب، لجهة اتكال العالم بأكمله، على المواد الخام الروسية، في الزراعة والصناعة والتجارة. الانفجار الذي حصل في أسعار موارد الطاقة والغذاء، على مستوى العالم، كان نتاج هذا التقدير الكارثي من الغرب، لحجم الاقتصاد الروسي. إذ جرى اعتماد معايير تفيد بأنّ «حجمه الصغير» نسبياً، مقارنةً باقتصادات عملاقة مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا، سيسرّع، ليس فقط من انهياره، بل أيضاً من استكمال بناء نظام العقوبات، بعد توسيعه وإضافة أدوات جديدة إليه، ليتعدّى نطاق الدول المناوِئة الصغيرة، إلى نظيرتها الكبيرة، وذات الوزن الجيوسياسي والعسكري الكبير.

انتقال الأزمة الاقتصادية، فوراً إلى الغرب، مع التعثّر الواضح في نقل التجربة إلى روسيا، لم يحصل فقط، بسبب انقطاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، بل لأنَ طبيعة الاقتصاد الروسي، تجعل من أيّ أزمة يتعرّض لها، بفعل عقوباتٍ أو غيرها، أزمة عالمية بالضرورة. هذا البُعد العالمي، أو لِنَقُل القارّي، لروسيا، والذي بَدَت المقاربة الغربية عاجزة عن الإحاطة به، هو نفسُه الذي نَقَل، بفعل اتساعه ولا محدوديّته، التنصُّل العالمثالثي، من فرض العقوبات على روسيا، من مجرّد تمرّد محدود على التصوّر الجيوسياسي الغربي للعالم، إلى وجهة كاملة. وهي الوجهة التي يُرجَّح أنها ستكون، في حال تبلْوُر التجربة، مدخلاً، لاستعادة التنمية التي قوّضها، نظام العقوبات، في هذه الدول.

تعميق مسار الابتعاد عن الدولار

المسألة هنا ليست في الأفضلية التي باتت تحوزها العملات المحلّية على الدولار، بفضل تقويض العقوبات للتجارة الدولية، بقدر ما هي في اغتنام الفرصة السانحة حالياً، لاستعادة السيادة على الاقتصاد، ومعه النقد وتدفّق السلع والخدمات والرساميل واليد العاملة، من الولايات المتحدة، والغرب عموماً. الابتعاد عن المعيارية التي يمثلها الدولار في ظروف كهذه، تجلب على هذه البلدان، منافع أكثر من تلك التي يجلبها البقاء في الفَلَك الغربي. فالتبادل بالدولار، في ظلّ نظام العقوبات، سواءً لجهة توريد السلع أو تحويل الأموال، وصولاً إلى التعاملات البنكية عبر المصارف الغربية، أصبح بمثابة قيدٍ على حريّة التجارة، بالنسبة إلى معظم دول العالم، خارج المركز الغربي. حتى الاستثمار في السندات الأميركية والأدوات المصرفية الأخرى في الغرب، لم يعُد مضموناً بعد التجربة السيّئة التي تعرّضت لها روسيا، وخسرت بموجبها أصولاً تتجاوز الثلاثمائة مليار دولار، لمصلحة الدول الغربية مجتمعةً. الخسارة بالنسبة إلى الولايات المتحدة هنا تتجاوز قيمة الدولار كعملة احتياط عالمية، إلى مفهوم السوق نفسها، التي تفقِد مع استمرار استخدام الدولار، كسلطة كبح للتراكم خارج دول المركز الرأسمالي، ارتباطَها بعملية الإنتاج على مستوى العالم. وهو ما تشير إليه الإحصاءات المتكرِّرة التي تفيد بانخفاض حصّة الدولار، ليس فقط من التسويات التجارية على مستوى العالم، بل أيضاً من احتياطات البنوك المركزية خارج الغرب، من النقد الأجنبي. إذ يزداد، مع تصاعُد وتيرة فرض العقوبات، ومعها ارتفاع كلفة الإنتاج والتجارة والاستثمار، المنحى الذي يرى في الدولار عائقاً، أمام زيادة حصّة باقي دول العالم من التجارة الدولية والناتج الإجمالي العالمي. وهو ما لا تساعد التسويات التجارية الحاليّة بالدولار على تأمينه، ما يفتح الباب أمام زيادة حصّة العملات الأخرى، من التبادلات التجارية، وحتى من الاستثمار، في السندات وأدوات الدين، إذا أثبتت هذه العملات موثوقيتها، كمَحافِظ للقيمة المضافة، على مستوى العالم.

أفُق تغيير اتجاه أزمة الديون

والحال أنّ ذلك قد يغيِّر بدوره، من استراتيجية إدارة الديون، لا سيّما إذا كانت المبادرات المطروحة حالياً من مجموعة البريكس، جادّة في مقاربتها للبدائل، عن القروض الخاصّة بصندوق النقد الدولي. فالضغط على العملات في الدول النامية لا يأتي فحسب من أزمات التضخّم وشحّ المعروض من السلع والخدمات الأساسية، بل أيضاً، من الإملاءات التي تضعها المؤسّسات النقدية الرأسمالية، كشروط مُسبقة للحصول على التمويل عبر القروض. وهي قيود أو اشتراطات، لا تقلُّ من حيث التأثير على هذه الاقتصادات، عن نظيرتها الخاصّة بنظام العقوبات، حتى لو بدَت عَكْسَ ذلك، أي كحافز لدفع عمليّة التنمية هناك، قُدُماً.

الربط بين مسار الابتعاد عن الدولار كعملة تسويات أساسية، وإدارة أزمة الديون ليس بديهياً لأنّ الوصول إلى هذه المرحلة المتقدِّمة، يقتضي الانتهاء من حصرية الاعتماد عليه في التجارة والمدفوعات

الافتراض بهذا المعنى، أنَّ حدوث تنمية، انطلاقاً من ربط التمويل بتعويم سعر الصرف أو بالخصخصة وتعميم سياسات التقشّف، ممكن، هو بمثابة استحالة فعليّة. ليس فقط لأن التنمية، بالمعنى الرأسمالي حتى، تقوم على نقيض ذلك، بل أيضاً، لأنّ مبدأ التمويل عبر القروض، هو بالأساس، سياسة، وضعَتها البنوك المركزية في الغرب، لتيسير حصول أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسّطة، هناك، على السيولة اللازمة لإنتاجهم، قبل أن تنتقل التجربة إلى الدول النامية، وتأخذَ منحى عكسياً. أي، أنها تحوَّلت هنا، مع شيوع الاقتراض من صندوق النقد الدولي، على نطاقٍ واسع، في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، إلى سياسة تشديد نقدي، شديدة الإجحاف. وهي بالتعريف، سياسة تجري بموجَبِها مقايضة على مستوى الحكومات وصندوق النقد، بين النموّ المدفوع بالسيولة الأجنبية ورفاهية المجتمع وحقوقه، لا سيّما بالنسبة إلى الطبقة العاملة، التي خسرت مع صعود هذا الهيكل الجديد من الاقتراض، معظم المكاسب التي تحقَّقت لها، في الحقبة الاشتراكية.

على أنّ الربط بين مسار الابتعاد عن الدولار كعملة تسويات أساسية، وإدارة أزمة الديون ليس بديهياً بالمعنى المُشار إليه أعلاه، لأنّ الوصول إلى هذه المرحلة المتقدِّمة، يقتضي الانتهاء من حصرية الاعتماد عليه في تجارة السلع والخدمات والمدفوعات المصرفية والنقدية، على مستوى العالم. أي إلى الحدّ الذي تتضاءل فيه، حصّته من هذه التسويات التجارية، لتُصبح، إن لم نَقُل في موازاة باقي العملات، فأقلّه، ألا تستمرّ في هيمنتها وأفضليّتها، لفترة أطول. عندها فقط، وبعد نضوج مرحلة صعود العملات الأخرى، بحيث يتحقّق التساوي الكامل لها مع الدولار، كعملة احتياط وتسويات مركزية، يصبح الانتهاء من باقي الاختلالات، الحاصلة لمصلحة الغرب، مسألةَ وقتٍ لا أكثر.